中国冰雪资源高质量开发:理论审视、实践转向与挑战应对

|

蒋依依(1978- ),女,贵州贵阳人,博士,教授,博士生导师,研究方向为冰雪旅游。E-mail: yiyijiangpku@126.com |

收稿日期: 2021-11-01

修回日期: 2022-05-23

网络出版日期: 2022-12-28

基金资助

国家社会科学基金项目(21ATY001)

国家自然科学基金项目(42001255)

北京体育大学高层次人才科研启动项目

High-quality development of ice and snow resources in China: Theoretical review, practice turn and challenge response

Received date: 2021-11-01

Revised date: 2022-05-23

Online published: 2022-12-28

推动冰雪资源高质量开发,是实现联合国可持续发展目标的新路径与新模式,是践行“两山理论”的重要环节,也是落实全民健身国家战略、助力体育强国建设的重要手段。在实际建设的理论指导层面,社会学所倡导的幸福感理论明确了冰雪资源高质量开发的终极目标,资源经济学的资源价值理论为冰雪资源的价值认识及价格核算提供了科学工具,地理学的人地关系理论是探究空间分异规律及人地系统耦合路径的理论基石。基于我国冰雪资源开发实践的系列转变及现实挑战,提出我国冰雪资源高质量开发的实现路径,即坚持观念创新的发展方式、多重协调的发展要求、积极开放的发展理念以及主客共赢的发展目标。

蒋依依 , 张月 , 高洁 , 张佑印 , 方琰 . 中国冰雪资源高质量开发:理论审视、实践转向与挑战应对[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(9) : 2334 -2347 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220910

To promote the high-quality development of ice and snow resources is a new path and a new model to implement the sustainable development goals given by the United Nations, an important part to put the "Two Mountains Theory" into practice, and an important means to implement the strategy of national fitness for all and help build a sports power. As for the theoretical guidance of actual construction, the happiness theory clearly defines the ultimate goal of high-quality development of ice and snow resources. The value theory of resource economics provides a scientific tool for understanding the value and price accounting of ice and snow resources. The theory of human-land relationship in geography is the theoretical cornerstone for exploring the spatial differentiation law and the coupling path of human-land system. According to a series of changes and practical challenges of China's ice and snow resources development practice, this paper puts forward the approaches to high-quality development of China's ice and snow resources, that is, the adherence to the development mode of conceptual innovation, multiple coordinated development requirements, the concept of active development and the development goal of win-win between the subject and the object.

表1 2020年我国各地区滑雪场总数占比Table 1 Proportion of the total number of ski resorts in seven regions of China in 2020 |

| 区域 | 省(市、自治区) | 数量/家 | 占比/% | 区域 | 省(市、自治区) | 数量/家 | 占比/% |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 东北 | 黑龙江 | 94 | 13.15 | 西北 | 新疆 | 65 | 9.09 |

| 吉林 | 40 | 5.59 | 甘肃 | 22 | 3.08 | ||

| 辽宁 | 37 | 5.17 | 宁夏 | 13 | 1.82 | ||

| 华北 | 河北 | 65 | 9.09 | 青海 | 8 | 1.12 | |

| 北京 | 20 | 2.80 | 陕西 | 29 | 4.06 | ||

| 山西 | 49 | 6.85 | 华中 | 河南 | 43 | 6.01 | |

| 内蒙古 | 39 | 5.45 | 湖南 | 9 | 1.26 | ||

| 天津 | 11 | 1.54 | 湖北 | 19 | 2.66 | ||

| 华东 | 山东 | 63 | 8.81 | 西南 | 四川 | 13 | 1.82 |

| 浙江 | 19 | 2.66 | 重庆 | 14 | 1.96 | ||

| 江苏 | 18 | 2.52 | 贵州 | 10 | 1.40 | ||

| 安徽 | 3 | 0.42 | 云南 | 4 | 0.56 | ||

| 福建 | 1 | 0.14 | 华南 | 广西 | 3 | 0.42 | |

| 江西 | 2 | 0.28 | 广东 | 2 | 0.28 |

注:数据来源于《2020中国滑雪产业白皮书》、中华人民共和国的行政区域划分,滑雪场数量包括室内和室外滑雪场。 |

| [1] |

叶子. 冬奥会带火中国冰雪产业. 人民日报海外版, 2022-02-11 (2).

[

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

王璞玉, 李忠勤, 李慧林. 气候变暖背景下典型冰川储量变化及其特征: 以天山乌鲁木齐河源1号冰川为例. 自然资源学报, 2011, 26(7): 1189-1198.

[

|

| [10] |

廖淑芬, 王欣, 谢自楚, 等. 近40 a来中国喜马拉雅山不同流域冰湖演化特征. 自然资源学报, 2015, 30(2): 293-303.

[

|

| [11] |

邓海军, 陈亚宁. 中亚天山山区冰雪变化及其对区域水资源的影响. 地理学报, 2018, 73(7): 1309-1323.

[

|

| [12] |

程志会, 刘锴, 孙静, 等. 中国冰雪旅游基地适宜性综合评价研究. 资源科学, 2016, 38(12): 2233-2243.

[

|

| [13] |

|

| [14] |

杨宇菲, 张小军. 文化共融: 中国近代冰雪大众文化与社会转型. 清华大学学报: 哲学社会科学版, 2021, 36(6): 12-24, 205.

[

|

| [15] |

庄艳华. 我国冰雪文化普及的理论之维与实现路径. 体育与科学, 2018, 39(5): 109-114.

[

|

| [16] |

王世金, 徐新武, 颉佳. 中国滑雪场空间格局、形成机制及其结构优化. 经济地理, 2019, 39(9): 222-231.

[

|

| [17] |

刘传海, 王清梅. 冰雪体育场馆设计理念思考. 体育文化导刊, 2015, (11): 99-105.

[

|

| [18] |

赵晶, 闫育东. 我国冰雪运动人力资源储备与发展规划研究. 山东体育学院学报, 2015, 31(1): 51-54.

[

|

| [19] |

姚小林. 冬奥会举办城市冰雪资源开发经验及启示. 体育文化导刊, 2019, (6): 18-23.

[

|

| [20] |

马志远, 刘珊珊. 中国国民幸福感的“镜像”与“原像”: 基于国内外权威数据库的相互辅证与QCA适配路径分析. 经济学家, 2019, (10): 46-57.

[

|

| [21] |

郑沃林, 洪炜杰, 罗必良. 在促进共同富裕中增进农民幸福感: 基于经济收入—社会网络—生态环境框架的分析. 南京农业大学学报: 社会科学版, 2021, 21(6): 140-151.

[

|

| [22] |

刘中一. 伊斯特林悖论与幸福感研究的社会学转向. 中共天津市委党校学报, 2016, (3): 80-84.

[

|

| [23] |

楼惠新. 资源经济学的几个基本问题. 中国农业资源与区划, 1994, 15(3): 11-15.

[

|

| [24] |

谷树忠. 资源经济学的学科性质、地位与思维. 资源科学, 1998, 20(1): 18-24.

[

|

| [25] |

任以胜, 陆林, 韩玉刚. 新旅游资源观视角下旅游资源研究框架. 自然资源学报, 2022, 37(3): 551-567.

[

|

| [26] |

吴传钧. 论地理学的研究核心: 人地关系地域系统. 经济地理, 1991, 11(3): 1-6.

[

|

| [27] |

赵文武, 侯焱臻, 刘焱序. 人地系统耦合与可持续发展: 框架与进展. 科技导报, 2020, 38(13): 25-31.

[

|

| [28] |

葛全胜, 方创琳, 江东. 美丽中国建设的地理学使命与人地系统耦合路径. 地理学报, 2020, 75(6): 1109-1119.

[

|

| [29] |

张永庆. 冰雪资源开发与冰雪文化发展. 国土与自然资源研究, 1994, (1): 34-36.

[

|

| [30] |

|

| [31] |

孙双明, 刘波, 郭振, 等. 改革开放以来中国滑雪场空间分布特征演变及影响因素研究. 沈阳体育学院学报, 2019, 38(6): 8-15.

[

|

| [32] |

沈镭, 钟帅, 胡纾寒. 新时代中国自然资源研究的机遇与挑战. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1773-1788.

[

|

| [33] |

李松梅. 国外滑雪产业发展现状与主要经验分析. 哈尔滨体育学院学报, 2012, 30(4): 6-9.

[

|

| [34] |

樊杰, 赵艳楠. 面向现代化的中国区域发展格局: 科学内涵与战略重点. 经济地理, 2021, 41(1): 1-9.

[

|

| [35] |

杨春梅, 赵宝福. 基于数据包络分析的中国冰雪旅游产业效率分析. 干旱区资源与环境, 2014, 28(1): 169-174.

[

|

| [36] |

夏赞才, 邹泉, 罗文斌, 等. 中国省域旅游业效率时空演变分析. 统计与决策, 2020, 36(8): 62-66.

[

|

| [37] |

方叶林, 黄震方, 张宏, 等. 省域旅游发展的错位现象及旅游资源相对效率评价: 以中国大陆31省市区2000—2009年面板数据为例. 自然资源学报, 2013, 28(10): 1754-1764.

[

|

| [38] |

|

| [39] |

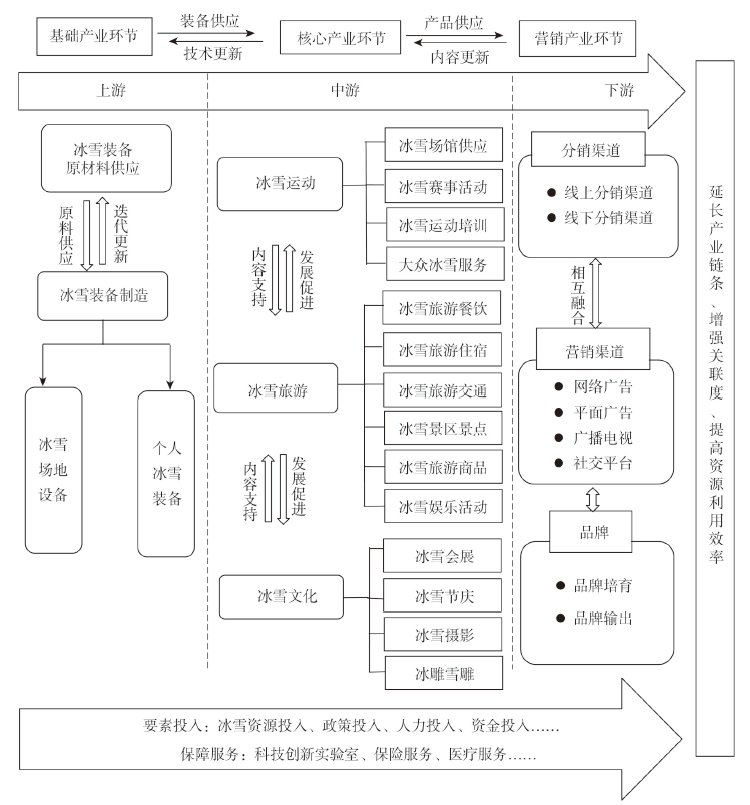

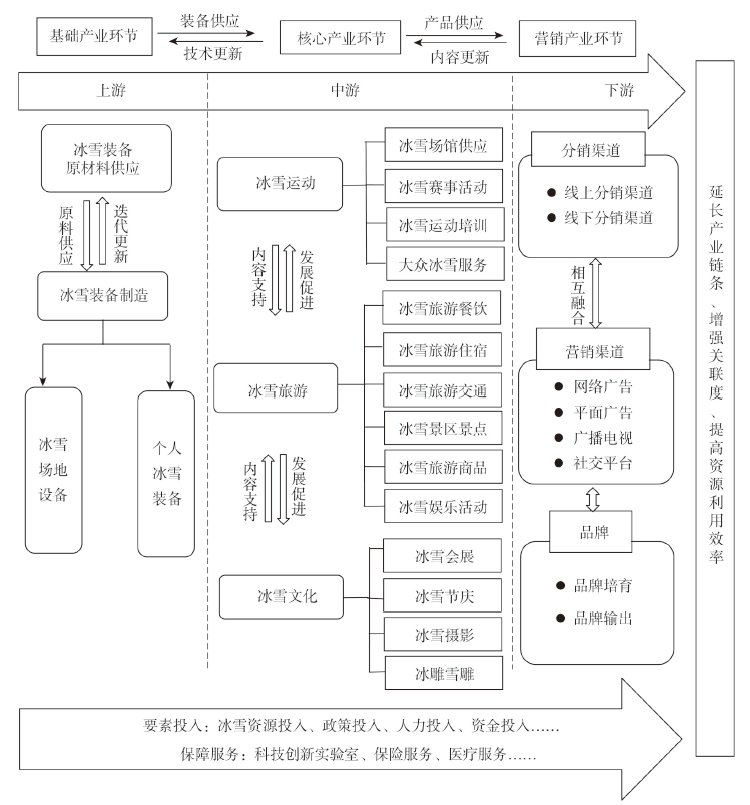

杨千河, 伍斌. 从滑雪产业图谱看中国滑雪产业发展路径. 河北大学学报: 哲学社会科学版, 2020, 45(5): 116-124.

[

|

| [40] |

徐淑梅, 张德成, 李喜娜. 欧洲冰雪旅游产业发展特点对我国的启示. 东北亚论坛, 2011, 20(6): 120-127.

[

|

| [41] |

赵剑波, 史丹, 邓洲. 高质量发展的内涵研究. 经济与管理研究, 2019, 40(11): 15-31.

[

|

| [42] |

王威, 胡业翠. 改革开放以来我国国土整治历程回顾与新构想. 自然资源学报, 2020, 35(1): 53-67.

[

|

| [43] |

马永喜, 王娟丽, 王晋. 基于生态环境产权界定的流域生态补偿标准研究. 自然资源学报, 2017, 32(8): 1325-1336.

[

|

| [44] |

刘煜. 美国滑雪业政策演进特征及其启示. 株洲: 湖南工业大学, 2019.

[

|

| [45] |

孙威, 刘明亮. 我国冰雪消费及相关产业发展的对策研究. 北京体育大学学报, 2009, 32(11): 11-14.

[

|

| [46] |

黄震方, 葛军莲, 储少莹. 国家战略背景下旅游资源的理论内涵与科学问题. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1511-1524.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |