海岸带国土空间开发适宜性评价及功能空间配置——以海南岛为例

|

刘柄麟(1992- ),男,江苏南京人,博士研究生,研究方向为海岸带开发与管理。E-mail: 624560710@qq.com |

收稿日期: 2020-06-08

要求修回日期: 2021-03-02

网络出版日期: 2022-06-28

基金资助

国家自然科学基金项目(41371024)

国家重点研发计划项目(2018YFE0105900)

版权

Research on suitability evaluation of land space development and functional space allocation in coastal zone: A case study of Hainan Island

Received date: 2020-06-08

Request revised date: 2021-03-02

Online published: 2022-06-28

Copyright

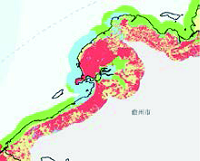

海岸带国土空间开发适宜性评价及功能空间布局优化是推进陆海统筹战略目标的科学基础。以海南岛为例,基于环境损益分析思想构建海岸带“潜力—限制”评价指标体系,综合运用多要素乘积及空间叠置等方法,对海南岛海岸带地区的国土空间开发建设适宜性进行集成评价,并依据功能空间判别条件识别“港—工—城”区、滨海旅游区、农林牧渔区以及自然保护区四类海岸带功能空间。研究表明:海南岛海岸带国土空间开发适宜区总体呈现“西岸多,东岸少”的空间分布格局,适宜、基本适宜、基本不适宜、不适宜建设区面积依次为1785.32 km2、1724.57 km2、812.86 km2、4051.67 km2,适宜区与不适宜区重叠交错,给海岸带国土空间开发带来巨大压力。海岸带地区四类功能空间面积依次为1813.39 km2、2138.26 km2、1831.62 km2和2591.15 km2,分别占海岸带面积的21.65%、25.53%、21.87%和30.94%,海岸带的功能空间呈现“一环”“两极”和“多点”的空间格局。依据归纳出的三类典型功能空间冲突,对功能空间进行了调整优化,增强了各类功能空间的集聚性和连通性,但仍存在海域与陆域的相同功能空间不连片,海陆经济联系不够通畅,相互支撑不足等问题,国土空间开发还存在较多的陆海矛盾和冲突。研究结果指明了各类适宜性等级区域的开发或保护模式,丰富了适宜性的应用条件,也是对国土空间开发适宜性评价的适当拔高。

刘柄麟 , 张振克 , 纪学朋 , 蒋生楠 , 魏国恩 , 周珂旭 , 王佩玉 . 海岸带国土空间开发适宜性评价及功能空间配置——以海南岛为例[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(4) : 862 -879 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220403

The evaluation of suitability of land and space development in coastal zone and optimization of functional space layout are the scientific basis for advancing the strategic goal of land-sea coordination. Taking Hainan Island as an example, this paper constructs an index system for the evaluation of the coastal zone "potential-limitation" based on the analysis of environmental benefits and losses, and comprehensively uses the multi-factor product and spatial overlapping methods, which is suitable for the development and construction of the land space in the coastal zone of Hainan Island. Then we carry out an integrated evaluation, and identify four types of coastal functional spaces: "port-industry-city" area, coastal tourism area, agriculture, forestry, animal husbandry and fishery area, and nature reserve based on the functional space discrimination conditions. The research shows that the areas that are suitable for land space development in the study area generally present a spatial distribution pattern of "more on the west coast and less on the east coast". The areas of suitable, basically suitable, basically unsuitable, and unsuitable for construction are 1785.32 km2, 1724.57 km2, 812.86 km2, and 4051.67 km2, respectively; suitable and unsuitable areas overlap and intersect, which brings tremendous pressure to the development of coastal land space. The areas of the four types of functional space in the coastal zone is 1813.39 km2, 2138.26 km2, 1831.62 km2 and 2591.15 km2, accounting for 21.65%, 25.53%, 21.87% and 30.94% of the coastal zone area respectively. The functional space of the coastal zone presents a "circle", "bipole" and "multipoint" spatial pattern. Based on the summarized three types of typical functional space conflicts, the functional space has been adjusted and optimized, and the agglomeration and connectivity of various functional spaces have been enhanced. However, the same functional space between sea and land is not connected, and the sea and land are economically connected. There are still many land-sea contradictions and conflicts in the development of land and space. The research results point out the development or protection mode of various suitability grade areas, expand the application conditions of suitability, and also enrich the theory on the suitability evaluation of land space development.

表1 海南岛海岸带国土空间开发适宜性评价指标体系Table 1 Evaluation index system for suitability of land space development and construction in Hainan Island Coastal Zone |

| 准则层 | 指标层 | 分级方法 | |

|---|---|---|---|

| 建设潜力 x (陆域) | x1 | 地类名称 | 建设用地(商业服务业设施用地、物流仓储用地、工业用地、采矿用地、城镇住宅用地、农村宅基地、机关团体新闻出版用地、科教文卫用地、公用设施用地、铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、交通服务场站用地、机场用地、港口码头用地、管道运输用地、水工建筑用地、空闲地/1,盐田/0.8,公园与绿地/0.6,特殊用地/0);农用地(水田、水浇地、旱地、农村道路/1,田坎、其他草地/0.8,设施农用地、果园、茶园、橡胶园、其他园地、灌木林地/0.6,乔木林地、竹林地、人工牧草地、其他林地、沟渠/0.4,灌丛沼泽、红树林地、森林沼泽、天然牧草地、沼泽草地、水库水面、坑塘水面/0);未利用地(裸土地/0.8,裸岩石砾地/0.4,河流水面、湖泊水面、沿海滩涂、内陆滩涂、沼泽地、盐碱地、沙地/0) |

| x2 | 岸线底质类型 | 海岸线200 m缓冲区内(人工海岸/1,基岩海岸/0.8,淤泥质海岸/0.6,砂质海岸/0.4,红树林海岸/0.2),海岸线200 m缓冲区外/1 | |

| x3 | 掩护条件 | 好/1,较好/0.8,较差/0.4,差/0.2 | |

| x4 | 基本农田 | 是/0,否/1 | |

| x5 | 交通优势度 | 便利/1、较便利/0.8、较差/0.4、差/0.2 | |

| x6 | 人均GDP/万元 | ≥6.1/1,4.9~6.1/0.8,3.8~4.9/0.6,2.5~3.8/0.4,<2.5/0.2 | |

| x7 | 二三产业比例/% | ≥90/1,70~90/0.8,63~70/0.6,43~63/0.4,<43/0.2 | |

| x8 | 人均可利用土地资源/(hm2/人) | ≥0.7/1,0.4~0.7/0.8,0.3~0.4/0.6,0.2~0.3/0.4,<0.2/0.2 | |

| 环境限制 y (陆域) 注:环境限制与赋值成反比 | y1 | 高程/m | 小于20/1,20~60/0.8,60~100/0.6,100~200/0.4,大于200/0.2 |

| y2 | 坡度/(°) | 小于3/1,3~7/0.8,7~15/0.6,15~25/0.4,大于25/0.2 | |

| y3 | 生态红线 | 是/0,否/1 | |

| y4 | 风暴潮风险 | 低/1,较低/0.8,较高/0.4,高/0.2 | |

| y5 | 地面沉降 | 轻微或稳定区/1、一般沉降区/0.8、较严重沉降区/0.6、严重沉降区/0.4、非沉降区/1 | |

| y6 | 活动断层 | 稳定区/1、轻微影响/0.8、较严重影响/0.8、严重影响/0.6 | |

| 海洋功能区 z(海域) | z | 海洋功能区 | 工业与城镇用海区/1;港口航运区、矿产能源区、旅游休闲娱乐区/0.8;特殊利用区/0.2;农渔业区、海洋保护区、保留区/0 |

表2 海南岛海岸带国土空间开发适宜性分布统计Table 2 Statistics on suitability distribution of land spatial development in coastal zone of Hainan Island |

| 地名 | 适宜 | 基本适宜 | 基本不适宜 | 不适宜 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | ||||

| 海口 | 309.46 | 38.67 | 188.68 | 23.58 | 58.50 | 7.31 | 243.60 | 30.44 | |||

| 三亚 | 308.71 | 28.30 | 223.69 | 20.50 | 150.09 | 13.76 | 408.44 | 37.44 | |||

| 文昌 | 6.98 | 0.48 | 240.69 | 16.61 | 251.41 | 17.35 | 949.63 | 65.55 | |||

| 琼海 | 49.24 | 14.50 | 120.91 | 35.62 | 23.65 | 6.97 | 145.69 | 42.91 | |||

| 万宁 | 4.07 | 0.51 | 274.66 | 34.67 | 128.69 | 16.24 | 384.84 | 48.58 | |||

| 澄迈 | 160.54 | 44.09 | 75.62 | 20.77 | 4.64 | 1.27 | 123.30 | 33.86 | |||

| 临高 | 2.23 | 0.45 | 47.39 | 9.48 | 104.06 | 20.81 | 346.47 | 69.27 | |||

| 儋州 | 381.41 | 34.93 | 171.16 | 15.68 | 14.66 | 1.34 | 524.59 | 48.05 | |||

| 东方 | 202.55 | 33.87 | 67.00 | 11.20 | 10.32 | 1.73 | 318.15 | 53.20 | |||

| 乐东 | 112.04 | 23.37 | 141.32 | 29.48 | 21.63 | 4.51 | 204.35 | 42.63 | |||

| 陵水 | 65.82 | 13.12 | 158.33 | 31.56 | 41.90 | 8.35 | 235.68 | 46.97 | |||

| 昌江 | 182.27 | 49.58 | 15.12 | 4.11 | 3.31 | 0.90 | 166.93 | 45.41 | |||

表3 海南岛海岸带功能空间统计Table 3 Statistics of spatial distribution of coastal zone functions in Hainan Island |

| 地名 | 港—工—城 | 滨海旅游 | 农林牧渔 | 自然保护区 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | ||||

| 海口 | 359.81 | 44.96 | 136.52 | 17.06 | 222.45 | 27.80 | 81.44 | 10.18 | |||

| 三亚 | 108.16 | 9.91 | 584.87 | 53.61 | 181.26 | 16.62 | 216.64 | 19.86 | |||

| 文昌 | 51.30 | 3.54 | 320.84 | 22.15 | 153.02 | 10.56 | 923.54 | 63.75 | |||

| 琼海 | 89.04 | 26.23 | 87.23 | 25.69 | 77.02 | 22.69 | 86.21 | 25.39 | |||

| 万宁 | 44.58 | 5.63 | 334.47 | 42.22 | 93.31 | 11.78 | 319.90 | 40.38 | |||

| 澄迈 | 159.42 | 43.78 | 77.55 | 21.30 | 74.04 | 20.33 | 53.09 | 14.58 | |||

| 临高 | 6.99 | 1.40 | 28.34 | 5.67 | 295.92 | 59.17 | 168.90 | 33.77 | |||

| 儋州 | 375.89 | 34.43 | 190.01 | 17.40 | 251.71 | 23.05 | 274.21 | 25.11 | |||

| 东方 | 202.08 | 33.79 | 60.74 | 10.16 | 168.00 | 28.09 | 167.20 | 27.96 | |||

| 乐东 | 130.51 | 27.23 | 124.32 | 25.93 | 153.56 | 32.03 | 70.97 | 14.81 | |||

| 陵水 | 102.16 | 20.36 | 167.02 | 33.29 | 105.52 | 21.03 | 127.04 | 25.32 | |||

| 昌江 | 183.45 | 49.90 | 26.35 | 7.17 | 55.81 | 15.18 | 102.01 | 27.75 | |||

Table 4 Functional conflict analysis and adjustment scheme of coastal zone in Hainan Island |

| 评价单元 | 冲突类型 | 调整前 | 调整后 |

|---|---|---|---|

| 海口市 | 陆海 功能空间冲突 |  |  |

| 万宁市 | 陆域 四类功能空间错乱 |  |  |

| 儋州市 | 陆域 农林牧渔与港—工城—功能空间交错 |  |  |

| [1] |

刘百桥, 孟伟庆, 赵建华, 等. 中国大陆1990—2013年海岸线资源开发利用特征变化. 自然资源学报, 2015, 30(12):2033-2044.

[

|

| [2] |

陈阳, 岳文泽, 马仁锋. 中国海岸带土地研究回顾与展望. 浙江大学学报: 理学版, 2017, 44(4):385-396, 428.

[

|

| [3] |

杨义勇. 我国海岸带综合管理问题研究. 湛江: 广东海洋大学, 2013.

[

|

| [4] |

岳文泽, 吴桐, 王田雨, 等. 面向国土空间规划的“双评价”: 挑战与应对. 自然资源学报, 2020, 35(10):2299-2310.

[

|

| [5] |

纪学朋, 黄贤金, 陈逸, 等. 基于陆海统筹视角的国土空间开发建设适宜性评价: 以辽宁省为例. 自然资源学报, 2019, 34(3):451-463.

[

|

| [6] |

岳文泽, 代子伟, 高佳斌, 等. 面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价思考. 中国土地科学, 2018, 32(12):66-73.

[

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

陈飞, 陆伟, 李健. 日本京滨临海工业区建设发展实践及启示. 国际城市规划, 2014, 29(4):109-115.

[

|

| [11] |

岳奇, 徐伟, 胡恒, 等. 世界围填海发展历程及特征. 海洋开发与管理, 2015, 32(6):1-5.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

张晓祥, 王伟玮, 严长清, 等. 南宋以来江苏海岸带历史海岸线时空演变研究. 地理科学, 2014, 34(3):344-351.

[

|

| [15] |

许庆明, 胡晨光. 中国沿海发达地区的城市化与工业化进程研究: 基于转型升级与国际比较的视角. 中国人口科学, 2012, (5):14-22, 111.

[

|

| [16] |

张玉强, 孙淑秋. 和谐社会视域下的我国海洋政策研究. 中国海洋大学学报: 社会科学版, 2008, (2):11-14.

[

|

| [17] |

沈春竹, 谭琦川, 王丹阳, 等. 基于资源环境承载力与开发建设适宜性的国土开发强度研究: 以江苏省为例. 长江流域资源与环境, 2019, 28(6):1276-1286.

[

|

| [18] |

汤燕良, 詹龙圣. 基于耦合神经网络与元胞自动机的城镇开发边界划定: 以惠州市为例. 规划师, 2018, 34(4):101-106.

[

|

| [19] |

严惠明. 土地资源建设开发适宜性评价方法对比研究: 以福建省为例. 南方国土资源, 2019, (5):41-44, 49.

[

|

| [20] |

魏超, 叶属峰, 过仲阳, 等. 海岸带区域综合承载力评估指标体系的构建与应用: 以南通市为例. 生态学报, 2013, 33(18):5893-5904.

[

|

| [21] |

马金卫, 吴晓青, 周迪, 等. 海岸带城镇空间扩展情景模拟及其生态风险评价. 资源科学, 2012, 34(1):185-194.

[

|

| [22] |

李鹏山, 李敏, 孟相彩, 等. 海口市建设用地生态适宜性研究. 生态科学, 2015, 34(1):172-178.

[

|

| [23] |

许学工, 彭慧芳, 徐勤政, 等. 海岸带快速城市化的土地资源冲突与协调: 以山东半岛为例. 北京大学学报: 自然科学版, 2006, 42(4):527-533.

[

|

| [24] |

张耀光, 王丹. 大长山岛土地利用变化及其土地与海域综合利用探讨. 地理科学进展, 2007, 26(3):80-87.

[

|

| [25] |

王鸣岐, 杨潇. “多规合一”的海洋空间规划体系设计初步研究. 海洋通报, 2017, 36(6):675-681.

[

|

| [26] |

陈孝, 李元超, 谢琳. 基于GIS的海域海岸带空间管制分区研究: 以三亚市为例. 海洋开发与管理, 2017, 34(2):34-38, 69.

[

|

| [27] |

王艳, 孙明东, 徐香勤, 等. 我国近岸海域环境功能区制度管理问题及对策. 环境科学研究, https://doi.org/10.13198/j.issn.1001-6929.2020.10.11.

[

|

| [28] |

|

| [29] |

罗保铭. 坚定不移实践中国特色社会主义: 深入学习贯彻习近平同志考察海南重要讲话精神. 今日海南, 2013, (9):10-11.

[

|

| [30] |

海南省人民政府服务中心. 海南经济特区海岸带保护与开发管理规定. http://zw.hainan.gov.cn/data/news/2017/07/74597/, 2017-07-05.

[Hainan Provincial People's Government Affairs Service Center. Hainan Special Economic Zone coastal zone protection and development management regulations. http://zw.hainan.gov.cn/data/news/2017/07/74597/, 2017-07-05.]

|

| [31] |

李雨婷, 杨小雄. 基于FAHP和功效系数法的土地利用规划实施评价研究: 以广西宁明县为例. 广西师范学院学报: 自然科学版, 2015, (1):84-92.

[

|

| [32] |

高永年, 鲍桂叶, 王静, 等. 江苏沿海地区可承载城乡建设用地能力及匹配性评价. 自然资源学报, 2015, 30(8):1278-1288.

[

|

| [33] |

陈诚. 南通海岸带滩涂开发类型选择与空间功能配置研究. 地理科学, 2017, 37(1):138-147.

[

|

| [34] |

韩增林, 夏康, 郭建科, 等. 基于Global-Malmquist-Luenberger指数的沿海地带陆海统筹发展水平测度及区域差异分析. 自然资源学报, 2017, 32(8):1271-1285.

[

|

| [35] |

李龙, 吴大放, 刘艳艳, 等. 生态文明视角下喀斯特地区“双评价”研究: 以生态敏感区宁远县为例. 自然资源学报, 2020, 35(10):2385-2400.

[

|

| [36] |

杨帆, 宗立, 沈珏琳, 等. 科学理性与决策机制: “双评价”与国土空间规划的思考. 自然资源学报, 2020, 35(10):2311-2324.

[

|

| [37] |

赵筱青, 李思楠, 普军伟, 等. 云南喀斯特山区国土空间优化分区与管控. 自然资源学报, 2020, 35(10):2339-2357.

[

|

| [39] |

夏皓轩, 岳文泽, 王田雨, 等. 省级“双评价”的理论思考与实践方案: 以浙江省为例. 自然资源学报, 2020, 35(10):2325-2338.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |