中国自然资源生态服务重要性评价与空间格局分析

|

吴英迪(1998- ),女,河北沧州人,硕士,研究方向为土地生态。E-mail: ydwu@stu.pku.edu.cn |

收稿日期: 2021-01-11

要求修回日期: 2021-08-16

网络出版日期: 2022-03-28

基金资助

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(19JZD023)

国家社会科学基金重大项目(20ZDA085)

版权

Quantifying the spatial pattern for the importance of natural resource ecosystem services in China

Received date: 2021-01-11

Request revised date: 2021-08-16

Online published: 2022-03-28

Copyright

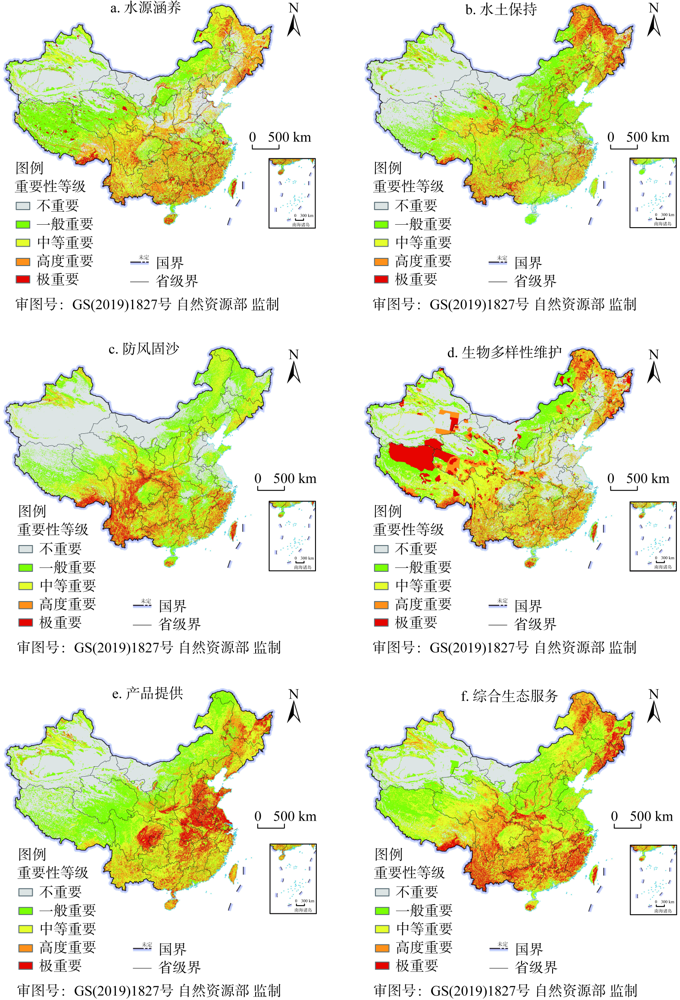

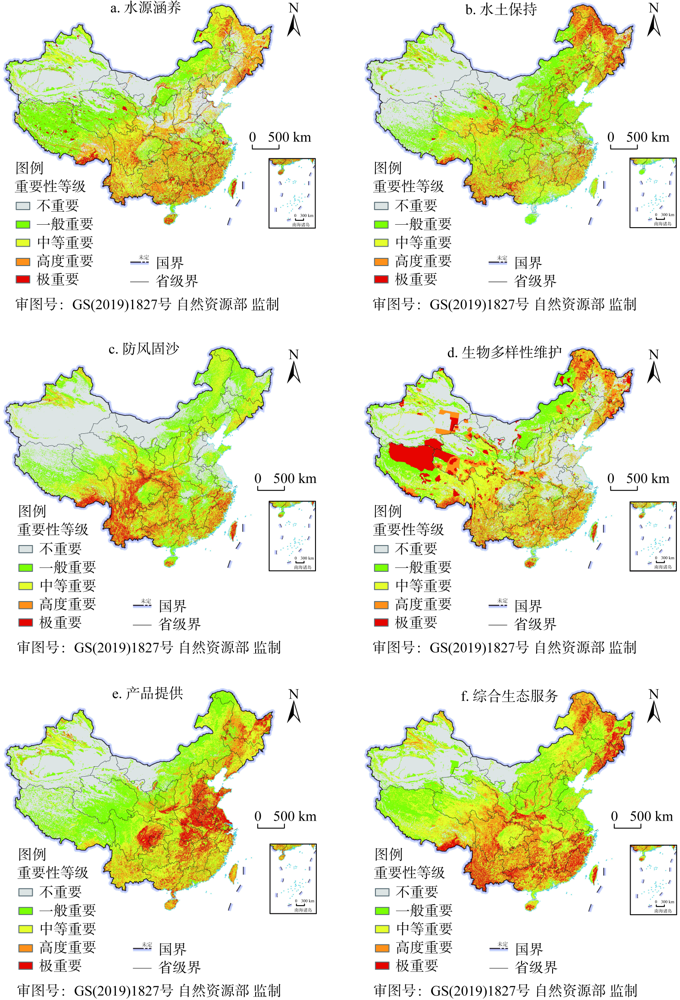

自然资源是保障经济社会发展的重要物质基础,同时又发挥了重要的生态服务功能。选取水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护和产品提供五类生态服务,采用NPP定量指标法识别中国自然资源生态服务的重要区域,并进一步分析空间格局特征。结果表明:中国自然资源生态服务极重要和高度重要区约占总面积的1/4,以东北山地、江南地区、西南地区和青藏高原东部等水源涵养能力强、水土保持较好、防风固沙水平高、生物多样性较丰富的地区为主;不同类型自然资源的生态服务重要性差异显著,耕地资源的产品提供服务重要性显著,林地和草地资源的水源涵养、水土保持、防风固沙及生物多样性维护服务重要性均较显著,水域主要提供水源涵养服务;各生态服务重要性在空间上均显著集聚,自然资源综合生态服务的热点区主要分布在大兴安岭、长白山、浙闽山地、武夷山、南岭山地、秦岭山地、滇西南地区和藏东南山地等;自然资源综合生态服务重要性的空间分布与农业自然带/亚带呈现较高的一致性,热带和温带地区的重要性级别较高。研究结果可为区域自然资源管理及生态保护修复提供决策依据。

吴英迪 , 蒙吉军 . 中国自然资源生态服务重要性评价与空间格局分析[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(1) : 17 -33 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220102

Natural resources are essential for ensuring economic and social development, and also provide important ecosystem services. This study selected five types of ecosystem services, including water conservation, soil erosion prevention, windbreak and sand fixation, biodiversity maintenance and product provision, and used NPP-associated index to determine the importance of natural resource ecosystem services in China. The spatial pattern of the importance of ecosystem services were then analyzed using spatial statistics methods. The results showed that the areas with extreme and high importance of natural resource ecosystem services are mainly distributed in the mountainous areas of Northeast China, the Southern and Southwestern parts of China, and the Eastern Qinghai-Tibet Plateau, accounting for about 25% of the country's total area. These areas were often characterized by high water conservation capacity, strong capability for soil erosion prevention, windbreak and sand fixation, and rich biodiversity. There were significant differences in the importance of ecosystem services among different natural resource types. Cultivated land resources played an important role in providing products; forest and grassland resources dominated the ecosystem services of water conservation, soil erosion prevention, windbreak and sand fixation, and biodiversity maintenance; water areas mainly provided the service of water conservation. The importance of ecosystem services showed a significantly clustered pattern. The hot spots of natural resource integrated ecosystem service are mainly distributed in the Da Hinggan Mountains, Changbai Mountains, Zhejiang-Fujian Mountains, Wuyi Mountains, Nanling Mountains, Qinling Mountains, Southwestern Yunnan, and Southeastern Tibet. The spatial distribution of the importance of integrated ecosystem service in China is highly consistent with the natural zones and subzones of agriculture, with higher level of importance in tropical and temperate regions. Our research provides sound decision-making support for the exploitation and management of natural resources, and is also useful for ecological protection and restoration.

Key words: natural resource; importance of ecosystem services; NPP; spatial pattern; China

表1 水源保障区水源涵养重要性分级Table 1 The classification of the importance of water conservation in water guarantee areas |

| 类型 | 范围 | 分级 |

|---|---|---|

| 主干河流 | 河流两侧1 km | 极重要 |

| 河流两侧2 km | 高度重要 | |

| 河流两侧3 km | 中等重要 | |

| 二级河流 | 河流两侧200 m | 极重要 |

| 河流两侧400 m | 高度重要 | |

| 河流两侧600 m | 中等重要 | |

| 湖泊、水库 | — | 极重要 |

| 重要饮用水水源地 | — | 极重要 |

图1 中国自然资源生态服务重要性分级注:本图基于自然资源部标准地图服务系统下载的标准地图制作,底图无修改,下同。 Fig. 1 The classification of the importance of natural resource ecosystem services in China |

表2 中国自然资源生态服务重要性级别面积比例Table 2 The proportion of each important area of natural resource ecosystem services in China (%) |

| 重要性级别 | 面积比例 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 水源涵养 | 水土保持 | 防风固沙 | 生物多样性维护 | 产品提供 | 综合生态 | |

| 极重要 | 6.08 | 4.90 | 4.61 | 9.51 | 7.25 | 8.37 |

| 高度重要 | 14.38 | 11.34 | 10.88 | 15.58 | 13.98 | 17.81 |

| 中等重要 | 20.56 | 19.95 | 21.29 | 17.93 | 21.26 | 32.24 |

| 一般重要 | 24.63 | 27.16 | 23.94 | 20.32 | 25.75 | 22.50 |

| 不重要 | 34.35 | 36.65 | 39.28 | 36.65 | 31.75 | 19.09 |

表3 自然资源各生态服务重要性全局空间自相关分析结果Table 3 The results of global spatial autocorrelation analysis on the importance of natural resource ecosystem services |

| 生态服务 | Moran's I指数 | z得分 | p值 |

|---|---|---|---|

| 水源涵养 | 0.5319 | 1302.03 | 0.00 |

| 水土保持 | 0.5847 | 526.87 | 0.00 |

| 防风固沙 | 0.6984 | 1160.46 | 0.00 |

| 生物多样性维护 | 0.6370 | 572.87 | 0.00 |

| 产品提供 | 0.7052 | 825.37 | 0.00 |

| 综合生态服务 | 0.7190 | 1293.23 | 0.00 |

| [1] |

沈镭, 张红丽, 钟帅, 等. 新时代下中国自然资源安全的战略思考. 自然资源学报, 2018, 33(5):721-734.

[

|

| [2] |

沈镭, 钟帅, 胡纾寒. 新时代中国自然资源研究的机遇与挑战. 自然资源学报, 2020, 35(8):1773-1788.

[

|

| [3] |

|

| [4] |

傅伯杰, 周国逸, 白永飞, 等. 中国主要陆地生态系统服务功能与生态安全. 地球科学进展, 2009, 24(6):571-576.

[

|

| [5] |

谢花林, 李秀彬. 基于GIS的农村住区生态重要性空间评价及其分区管制: 以兴国县长冈乡为例. 生态学报, 2011, 31(1):230-238.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

谢志坚, 贺亚琴, 徐昌旭. 紫云英—早稻—晚稻农田系统的生态功能服务价值评价. 自然资源学报, 2018, 33(5):735-746.

[

|

| [8] |

肖强, 肖洋, 欧阳志云, 等. 重庆市森林生态系统服务功能价值评估. 生态学报, 2014, 34(1):216-223.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

赵苗苗, 赵海凤, 李仁强, 等. 青海省1998—2012年草地生态系统服务功能价值评估. 自然资源学报, 2017, 32(3):418-433.

[

|

| [11] |

|

| [12] |

李该霞, 宋蒙亚, 谢丽芳, 等. 江苏省水土保持功能的重要性评价. 水土保持通报, 2016, 36(1):236-241.

[

|

| [13] |

|

| [14] |

王雅, 蒙吉军. 黑河中游土地利用变化对生态系统服务的影响. 干旱区研究, 2017, 34(1):200-207.

[

|

| [15] |

|

| [16] |

陈涛, 叶有华, 孙芳芳, 等. 基于SPOT数据的深圳市生态系统服务功能重要性评价. 生态经济, 2018, 34(2):151-157.

[

|

| [17] |

朱立晨, 王豪伟, 唐立娜. 闽三角区域生态系统服务重要性评价及其空间分布. 生态学报, 2018, 38(20):7254-7268.

[

|

| [18] |

尤南山, 蒙吉军. 基于生态敏感性和生态系统服务的黑河中游生态功能区划与生态系统管理. 中国沙漠, 2017, 37(1):186-197.

[

|

| [19] |

|

| [20] |

吕一河, 张立伟, 王江磊. 生态系统及其服务保护评估: 指标与方法. 应用生态学报, 2013, 5(5):1237-1243.

[

|

| [21] |

|

| [22] |

凡非得, 罗俊, 王克林, 等. 桂西北喀斯特地区生态系统服务功能重要性评价与空间分析. 生态学杂志, 2011, 30(4):804-809.

[

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

张路, 肖燚, 郑华, 等. 2010年中国生态系统服务空间数据集. 中国科学数据, 2018, 3(4):11-23.

[

|

| [26] |

徐新良. 中国陆地生态系统服务价值空间分布数据集. 中国科学院资源环境科学数据中心数据注册与出版系统, http://www.resdc.cn/2018, Doi: 10.12078/2018060503.

[

|

| [27] |

谢高地, 张彩霞, 张雷明, 等. 基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进. 自然资源学报, 2015, 30(8):1243-1254.

[

|

| [28] |

黄敏, 杨飞, 郑士伟. 中国城镇化进程对生态系统服务价值的影响. 水土保持研究, 2019, 26(1):352-359.

[

|

| [29] |

贺玉晓, 苏小婉, 任玉芬, 等. 中国生态地理区城市水资源利用效率时空分异特征研究. 生态学报, 2020, 40(20):7464-7478.

[

|

| [30] |

|

| [31] |

董玉祥, 康国定. 中国干旱半干旱地区风蚀气候侵蚀力的计算与分析. 水土保持学报, 1994, 8(3):1-7.

[

|

| [32] |

王万忠, 焦菊英. 中国的土壤侵蚀因子定量评价研究. 水土保持通报, 1996, 16(5):1-20.

[

|

| [33] |

|

| [34] |

黄心怡, 赵小敏, 郭熙, 等. 基于生态系统服务功能和生态敏感性的自然生态空间管制分区研究. 生态学报, 2020, 40(3):1-12.

[

|

| [35] |

环境保护部, 国家发展改革委. 生态保护红线划定指南, http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201707/t20170728_418679.htm, 2017-07-20.

[Ministry of Environmental Protection, National Development and Reform Commission. Guidelines for the delineation of ecological protection red lines, http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201707/t20170728_418679.htm, 2017-07-20.]

|

| [36] |

自然资源部. 资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南(试行), http://gi.mnr.gov.cn/202001/t20200121_2498502.html, 2020-01-19.

[Ministry of Natural Resources. Technical guidelines for evaluation of resources and environment carrying capacity and suitability of land and space development (Trial), http://gi.mnr.gov.cn/202001/t20200121_2498502.html, 2020-01-19.]

|

| [37] |

董蕊, 任小丽, 盖艾鸿, 等. 基于中国生态系统研究网络的典型森林生态系统土壤保持功能分析. 生态学报, 2020, 40(7):2310-2320.

[

|

| [38] |

马良, 朱再春, 曾辉. NPP评估过程模型应用研究进展. 中国沙漠, 2017, 37(6):1250-1260.

[

|

| [39] |

|

| [40] |

刘军会, 马苏, 高吉喜, 等. 区域尺度生态保护红线划定: 以京津冀地区为例. 中国环境科学, 2018, 38(7):2652-2657.

[

|

| [41] |

曹慧明, 董仁才, 邓红兵, 等. 区域生态系统重心指标的概念与应用. 生态学报, 2016, 36(12):3639-3645.

[

|

| [42] |

丘宝剑. 全国农业综合自然区划的一个方案. 河南大学学报: 自然科学版, 1986, 53(1):21-28.

[

|

| [43] |

李彦波, 邓方荣, 罗逍. “双评价”结果在长沙市国土空间规划中的应用探索. 规划师, 2020, 36(7):33-39.

[

|

| [44] |

于连莉, 郭晓林, 宋军. 青岛市国土空间“双评价”的实践与思考. 规划师, 2020, 36(6):5-12.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |