红色旅游传承红色记忆的理论逻辑与动态过程

|

李卫飞(1987- ),男,河南郏县人,博士,讲师,研究方向为休闲与社会发展。E-mail: feiweili@163.com |

收稿日期: 2021-02-08

要求修回日期: 2021-08-08

网络出版日期: 2022-01-28

基金资助

国家自然科学基金项目(71904146)

湖南省社会科学基金项目(16YBQ065)

版权

Research on the theoretical logic and dynamic process of red tourism inheriting red memory

Received date: 2021-02-08

Request revised date: 2021-08-08

Online published: 2022-01-28

Copyright

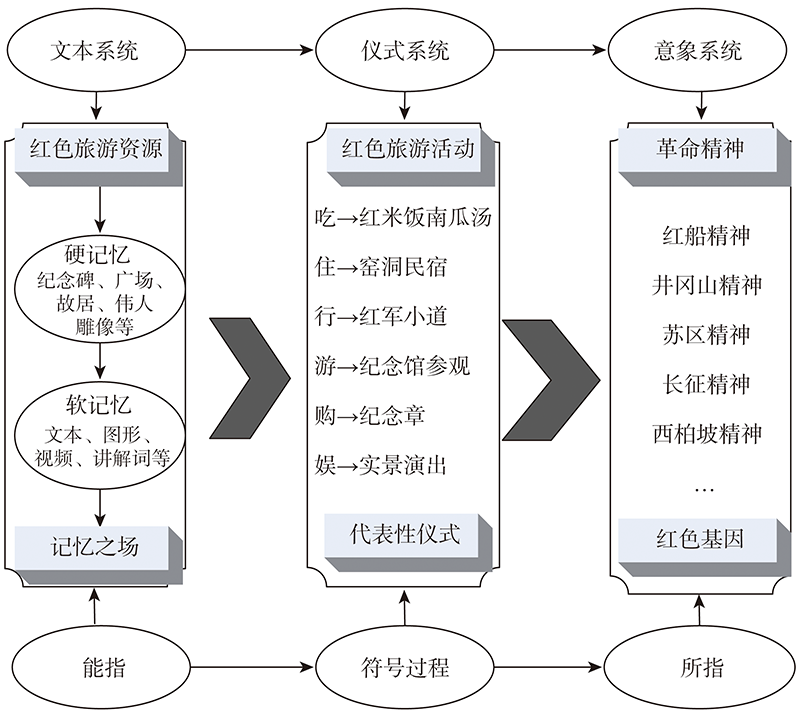

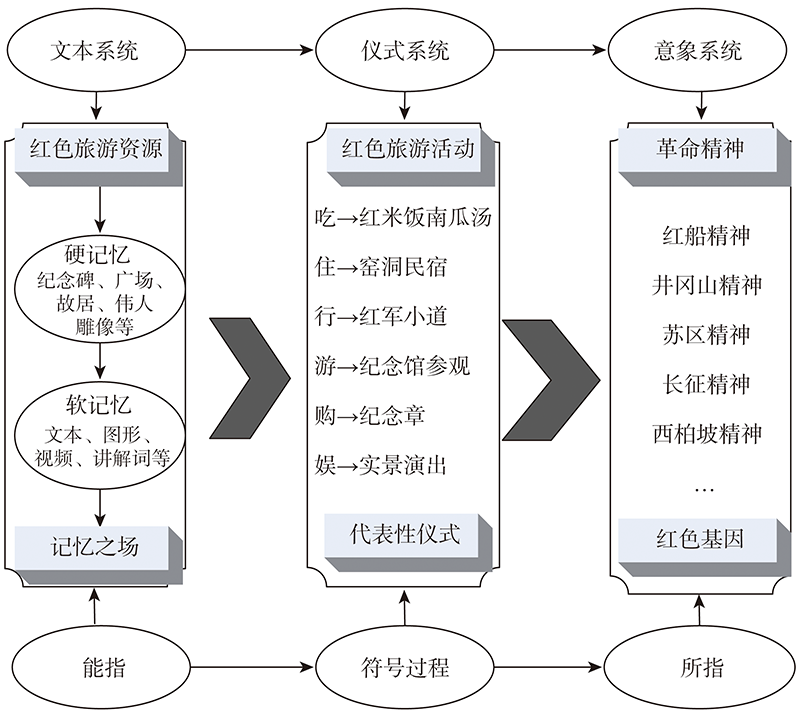

红色旅游在传承红色记忆方面发挥着重要作用,但对红色旅游为什么能够传承红色记忆,以及红色旅游传承红色记忆的具体过程等基础问题尚缺乏深入的理论探讨。以文化记忆理论和互动仪式链理论为依据,论证了红色记忆作为文化记忆、红色旅游作为仪式的理论合理性,明确了红色记忆传承的基本规律,提出了红色旅游传承红色记忆的理论逻辑和动态过程模型,并进一步讨论了红色旅游作为一种仪式在传承红色记忆方面的独特价值、作用边界、融合发展和实践路径等问题。研究结论有助于红色旅游理论研究者从更普适性的视角和更深的理论层次认识红色旅游与红色记忆之间的关系,为实践领域更好地开展红色旅游工作提供了基础理论支持。

李卫飞 , 方世敏 , 阎友兵 , 马丽君 . 红色旅游传承红色记忆的理论逻辑与动态过程[J]. 自然资源学报, 2021 , 36(11) : 2736 -2747 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20211102

Red tourism plays an important role in transmitting red memory, but there is a lack of in-depth theoretical discussion on the basic questions of why red tourism can transmit red memory and the specific process of transmitting red memory by red tourism. With the help of cultural memory theory and interactive ritual chain theory, this study attempts to conduct an in-depth theoretical discussion on the mechanism of action and dynamic process of red memory inherited by red tourism, in order to contribute to the basic theoretical framework of red tourism. In the specific theoretical analysis, this study firstly argues the cultural memory attribute of red memory, and then uses the cultural memory theory to analyze the basic laws of red memory transmission. On this basis, combined with the special characteristics of red memory, it clarifies the important role of ritual system in transmitting, evoking and consolidating red memory. Secondly, by analyzing the rationality of red tourism activities as a kind of ritual, this study puts forward the theoretical logic of red tourism activities in transmitting red memories, and proves the theoretical "legitimacy" of red tourism as a means of transmitting red memories. Again, considering the interactive nature of red tourism activities, this study puts forward the dynamic process model of red tourism activities in transmitting, evoking and consolidating red memories on the basis of the theory of interactive ritual chain. This model theoretically explains the specific process of red tourism activities as rituals to transmit, evoke and consolidate red memories. From the research results, cultural memory theory and interactive ritual chain theory, provide a broad theoretical exploration and rich theoretical details for the study of the relationship between red tourism and red memory, and through the application of these two theories, we have a bettter understanding of the inner logic and specific process of red tourism in transmitting red memory from a more general perspective and at a deeper level. However, it must be acknowledged that the above theoretical logic and process models are based on theoretical derivations and still lack the necessary empirical research evidence, so future research will focus on validating and revising them through empirical studies and case studies. The findings of the article help red tourism theoretical researchers understand the relationship between red tourism and red memory from a more universal perspective and at a deeper theoretical level, and provide basic theoretical support for better red tourism work in the practical field.

Key words: red memory; red tourism; cultural memory; interactive ceremony

表1 红色记忆具有文化记忆特征的具体表现Table 1 The manifestation of red cultural memory characteristics |

| 文化记忆的特征[19,21] | 红色记忆在文化记忆特征上的具体表现 |

|---|---|

| • 时间特征:主要表现在文化记忆的时间跨度比交际记忆更大,因此需要依靠符号来传承,它与当下相关联,并指向未来 | • 红色记忆很大程度上已经成为了一种精神现象和政治现象[1];红色记忆作为一种符号,将当代人与红色革命历史联系在一起[13,25],并为当代人如何看待过去、现在和未来指明了方向[2] |

| • 媒介特征:文化记忆依靠文本系统、意象系统、仪式系统等文化符号来传承,由软记忆和硬记忆来承载 | • 红色记忆媒介特征体现在红色纪念空间[11]、红色图形[26]、革命历史剧[14]、红色歌谣[27]等软件记忆和硬记忆系统 |

| • 功能特征:文化记忆的核心功能是为群体提供身份认同,并为当下提供合法性 | • 红色记忆在凝聚共识、达成集体认同、政党认同等方面具有显著的作用[14,28,29];红色记忆是是对当前和未来国家政治合法性认同的共同价值基础[15] |

| • 权力特征:记忆背后的权力逻辑决定了哪些过去的记忆可以进入文化记忆的,哪些记忆不能进入文化记忆 | • 政权合法性建设导致红色记忆大规模涌现[1],红色记忆再生产本质上属于政治行为,红色记忆的再生产必须依循国家政党意志[16] |

| • 建构特征:文化记忆是一种追溯性的结构,在权力逻辑的指引下,由社会群体建构而成 | • 红色记忆是对过去的一种选择性建构,它既以红色精神的历史本源为线索,又被当前社会的关注所形塑[15] |

| [1] |

梁银湘. 红色记忆与巩固中国共产党执政基础研究. 广西社会科学, 2015, (7):1-6.

[

|

| [2] |

龙柏林, 潘丽文. 文化整合的红色记忆维度. 南京社会科学, 2018, (4):128-136.

[

|

| [3] |

梁柱. 历史虚无主义思潮的泛起、特点及其主要表现. 马克思主义研究, 2013, (10):120-128.

[

|

| [4] |

刘建平, 伍先福, 黄玲. 红色旅游的三大功能. 学习导报, 2005, (5):19-21.

[

|

| [5] |

阎友兵, 陈非文, 方世敏, 等. 2009年全国红色旅游发展现状调查与思考. 湘潭大学学报: 哲学社会科学版, 2009, 33(6):84-84.

[

|

| [6] |

方世敏, 陈攀, 曹红春. 免费开放背景下红色旅游景区发展的关键因素研究: 基于湖南花明楼、韶山景区的实地调研报告. 华东经济管理, 2010, (8):151-154.

[

|

| [7] |

吕胜男. 乡村振兴背景下红色旅游的教育功能与辐射效应. 社会科学家, 2019, (8):88-94.

[

|

| [8] |

刘利琼, 乔旋. 红色旅游的文化价值及育人功能: 以红旗渠为例. 社会科学家, 2020, 276(4):65-69.

[

|

| [9] |

高楠, 张新成, 王琳艳. 中国红色旅游网络关注度时空特征及影响因素. 自然资源学报, 2020, 35(5):1068-1089.

[

|

| [10] |

王振杰, 张贵星. 构建"红色记忆"传承的常态化机制. 人民论坛, 2018, (8):134-135.

[

|

| [11] |

高月, 翟光勇. 纪念空间的转型对红色记忆的书写与传承影响. 广西社会科学, 2020, (6):131-136.

[

|

| [12] |

梁化奎. 红色记忆在中央苏区的多层建构和集体共享. 甘肃社会科学, 2017, (3):102-106.

[

|

| [13] |

徐克帅. 红色旅游和社会记忆. 旅游学刊, 2016, 31(3):35-42.

[

|

| [14] |

龙念. 革命历史剧: 集体记忆的影像建构. 湖南大学学报: 社会科学版, 2013, 27(3):88-91.

[

|

| [15] |

陈莉莉. 优良传统和革命精神的集体记忆研究. 毛泽东邓小平理论研究, 2015, (11):44-51.

[

|

| [16] |

梁银湘. 后革命时期红色记忆再生产与执政安全研究. 广西社会科学, 2017, (8):6-10.

[

|

| [17] |

王鹏. 新媒体语境下历史文化集体记忆的建构. 青年记者, 2017, (30):40-41.

[

|

| [18] |

[德]阿莱达·阿斯曼 著. 潘璐 译. 回忆空间: 文化记忆的形式和变迁. 北京: 北京大学出版社, 2016:12.

[

|

| [19] |

王蜜. 文化记忆: 兴起逻辑、基本维度和媒介制约. 国外理论动态, 2016, (6):8-17.

[

|

| [20] |

刘慧梅, 姚源源. 书写、场域与认同: 我国近二十年文化记忆研究综述. 浙江大学学报: 人文社会科学版, 2018, 48(4):185-203.

[

|

| [21] |

简·奥斯曼, 陶东风. 集体记忆与文化身份. 文化研究, 2011, (0):3-10.

[

|

| [22] |

[德]安斯加·纽宁, 维拉·钮宁 著. 闵志荣 译. 文化学研究导论: 理论基础·方法思路·研究视角. 南京: 南京大学出版社, 2018.

[

|

| [23] |

王霄冰. 文字、仪式与文化记忆. 江西社会科学, 2007, (2):237-244.

[

|

| [24] |

扬·阿斯曼, 管小其. 交往记忆与文化记忆. 学术交流, 2017, (1):10-15.

[

|

| [25] |

白凯, 康晓媛, 王博林. 延安城市居民红色记忆的建构路径与代际差异. 自然资源学报, 2021, 36(7):1631-1646.

[

|

| [26] |

徐巍. 图像时代的后红色记忆与奇观叙事. 电影艺术, 2015, (3):75-80.

[

|

| [27] |

黄景春. 当代红色歌谣及其社会记忆: 以湘鄂西地区红色歌谣为主线. 民族文学研究, 2017, 35(3):31-37.

[

|

| [28] |

左冰. 红色旅游与政党认同: 基于井冈山景区的实证研究. 旅游学刊, 2014, 29(9):60-72.

[

|

| [29] |

张圆刚, 刘鲁. 红色旅游资源地游客国家认同的影响因素与多元路径研究: 基于模糊集定性比较分析. 自然资源学报, 2021, 36(7):1658-1672.

[

|

| [30] |

吕龙, 黄震方, 李东晔. 乡村文化记忆资源的“文—旅”协同评价模型与应用: 以苏州金庭镇为例. 自然资源学报, 2020, 35(7):1570-1585.

[

|

| [31] |

扬·阿斯曼, 陈国战. 什么是“文化记忆”?. 国外理论动态, 2016, (6):18-26.

[

|

| [32] |

黄华新, 陈宗明. 符号学导论. 上海: 东方出版中心, 2016: 1-3.

[

|

| [33] |

亚历山大·埃特金德, 张佑慈. 文化记忆中的硬记忆与软记忆: 俄罗斯与德国的政治悼念. 国外理论动态, 2016, (6):38-46.

[

|

| [34] |

赵红梅. 论仪式理论在旅游研究中的应用: 兼评纳尔什·格雷本教授的“旅游仪式论”. 旅游学刊, 2007, (9):70-74.

[

|

| [35] |

张进福. 作为仪式的旅游. 世界民族, 2013, (5):41-53.

[

|

| [36] |

谢彦君, 徐英. 旅游场中的互动仪式: 旅游体验情感能量的动力学分析. 旅游科学, 2016, 30(1):1-15.

[

|

| [37] |

严星雨, 杨效忠. 旅游仪式感特征及其对旅游目的地管理的影响研究. 旅游学刊, 2020, 35(9):104-112.

[

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

(美) 兰德尔·柯林斯, 著. 林聚任 等 译. 互动仪式链. 北京: 商务印书馆, 2012.

[

|

| [41] |

阎友兵, 殷韵洁. 韶山全国红色旅游融合发展示范区旅游业融合发展研究. 湖南财政经济学院学报, 2015, 31(3):102-107.

[

|

| [42] |

周易, 方世敏, 赵可. 基于高质量目标的湘西州红色旅游产业融合发展探析. 上海第二工业大学学报, 2019, 36(3):202-209.

[

|

| [43] |

周美静, 许春晓. 红色旅游共生发育水平测评指标体系构建与应用: 以韶山为例. 旅游学刊, 2019, 34(9):127-144.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |