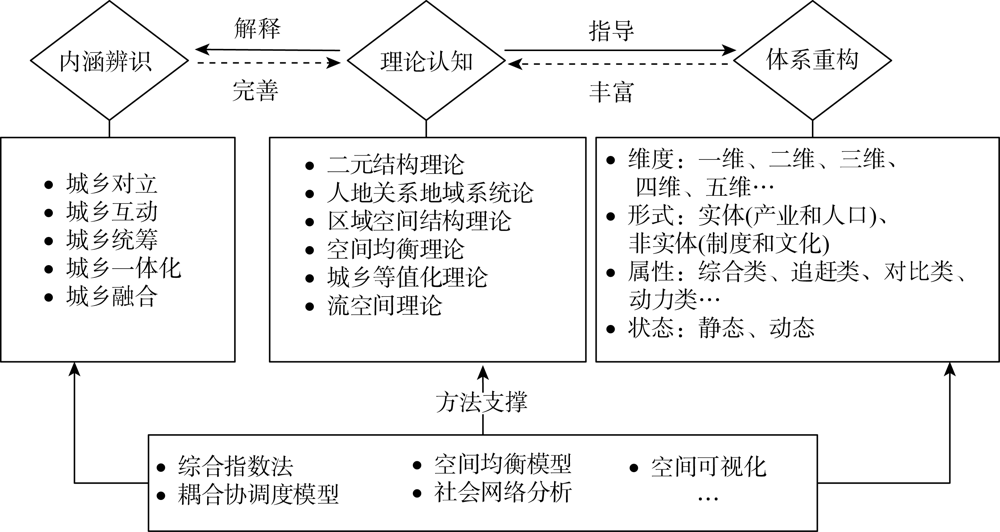

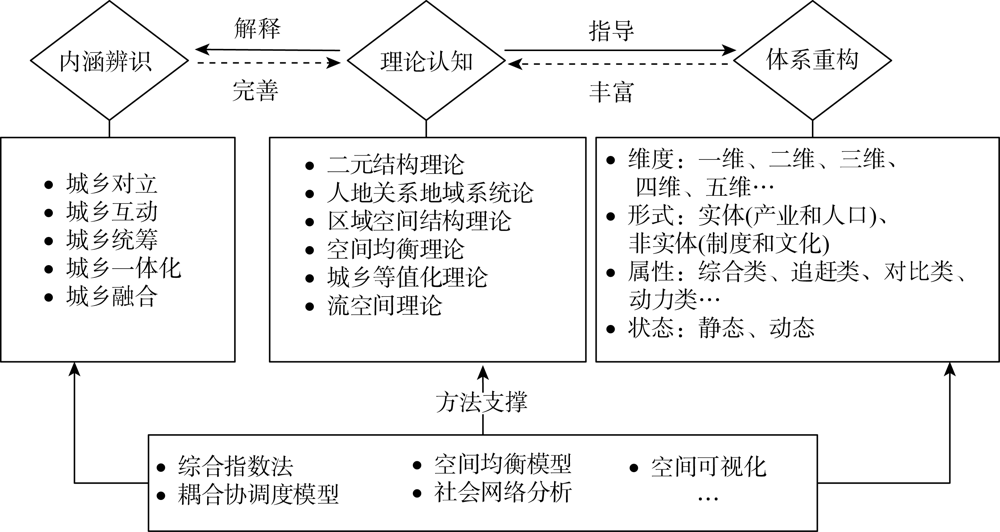

城乡融合评价研究综述:内涵辨识、理论认知与体系重构

|

周德(1980- ),男,安徽枞阳人,博士,副教授,主要从事城乡发展与土地利用转型研究。E-mail: zhoude520@163.com |

收稿日期: 2021-03-15

要求修回日期: 2021-06-15

网络出版日期: 2021-12-28

基金资助

国家社会科学基金项目(19BGL283)

浙江工商大学研究生科研创新基金项目(2020)

版权

Review of urban-rural integration evaluation: Connotation identification, theoretical analysis, and system reconstruction

Received date: 2021-03-15

Request revised date: 2021-06-15

Online published: 2021-12-28

Copyright

科学的城乡融合评价是城乡融合工作的重要环节,是建立健全城乡融合体制机制的基础。以“内涵辨识—理论认知—体系重构”为逻辑主线,从城乡融合的概念内涵、基础理论、评价指标、评价方法、评价尺度及演化机理等方面,开展城乡融合评价综述。研究表明:学界对城乡融合概念与内涵的认识基本一致,且已有一定理论基础;城乡融合评价指标选取呈现多维化、多属性化特征,但指标体系构建尚未突破静态性层面;定量评价方法较为单一;研究尺度整体偏向中宏观,缺少微观视角下的量化以及不同融合模式对比研究;城乡融合的时空分异格局及其机理研究亟待进一步深化。对此,提出了以下五点展望:(1)加强基础理论体系建设,完善系统研究框架构建;(2)优化多维评价指标体系,识别城乡融合发展模式;(3)深化城乡要素流动机制,推动城乡空间均衡发展;(4)加强微观尺度细节挖掘,健全城乡融合推进机制;(5)强化数字经济赋能作用,创新城乡高质量融合发展机制。

周德 , 戚佳玲 , 钟文钰 . 城乡融合评价研究综述:内涵辨识、理论认知与体系重构[J]. 自然资源学报, 2021 , 36(10) : 2634 -2651 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20211013

The scientific evaluation of urban-rural integration is the core content of urban-rural integration, and it is the foundation for establishing and improving the institutional mechanism of urban-rural integration. Based on the logical line of "connotation identification-theoretical analysis-system reconstruction", this paper carries out the review of urban-rural integration evaluation including concept connotation, theoretical basis, evaluation index, evaluation method, evaluation scale, spatio-temporal differentiation, and mechanism analysis. At present, the academic understanding of the connotation of urban-rural integration is basically the same. The evaluation index selection of urban-rural integration shows multidimensional and multi-attribute characteristics, but the index system construction has not broken through the static characteristics. Quantitative evaluation method is relatively simple. Generally, current research still remains at the macro scale, but lacks quantitative research from a micro perspective and comparative studies of different fusion modes. The spatial and temporal differentiation pattern and its mechanism of urban-rural integration need to be further deepened. Finally, this paper puts forward five prospects: (1) strengthening the construction of basic theory system and perfecting system research framework; (2) optimizing the multidimensional evaluation index system and identifying the development model of urban-rural integration; (3) deepening the flow mechanism of urban and rural elements and promoting the balanced development of urban and rural space; (4) strengthening the exploration of micro-scale details and improving the promoting mechanism of urban-rural integration; (5) strengthening the empowering role of the digital economy and innovating the development mechanism of high-quality urban-rural integration.

图2 我国城乡关系与相关政策演化Fig. 2 The evolution of urban-rural relationship and related policies of China |

表1 “城乡统筹”“城乡一体化”“城乡融合”的联系与区别Table 1 The connection and difference of the three terms |

| 概念 | 城乡统筹 | 城乡一体化 | 城乡融合 |

|---|---|---|---|

| 提出时间 | 2002年党的十六大 | 2012年党的十八大 | 2017年党的十九大 |

| 前提 | 城市化、工业化、市场化和现代化已经达到比较高的水平[38] | ||

| 性质 | 强调过程 是实现城乡融合的基本方法和宏观调控手段[39,40] | 强调目的和结果 统筹发展的最终目标[38],具有静态目标导向性[41] | 强调“过程—目标—状态”的多属性 城乡关系的最高境界与目标[42] |

| 意识形态 | 五个统筹、和谐社会、科学发展观[43] | 强国农业基础,社会现代化战略(五化) | 乡村振兴战略、数字经济 |

| 价值地位 | 城市处于中心和主导地位,乡村处于从属和被动地位[40],区域观未形成[43] | 乡村与城市处于优势互补、平等交换的地位[40]; 强调乡村的独立性[44] | |

| 目标导向 | 解决城乡分割、发展不同步问题[44] 实现城乡共同发展 | 破除城乡二元体制障碍,调整城乡利益关系,促进城乡政策平等、国民待遇上一致,补齐乡村发展不足[38,44] 实现城乡协调发展[44] | 追求城乡居民生活品质等值化 实现人的全面发展[44] |

| 核心关键 | 注重解决“三农”问题,促进城乡二元的转变[38] 强调利用宏观调控手段提高城乡的整体性与平等性[39] | 注重解决城乡居民的不同国民待遇问题[38] 致力于通过改革打破城乡对立的二元结构[38] | 强调城乡功能差异与各自特色[44] 通过全面发展与制度创新,促进城乡优势互补,实现互利共赢[44] |

| 主体 | 各级政府(自上而下) | 各级政府(自上而下) | 多元化(政府和市场的互动耦合)[40] |

| 手段 | 强调“统”与政策设计的概念,旨在利用政府宏观调控手段,通过调整重城抑乡的“汲取型”政策,推动由“取”向“予”的政策转型[44,45,46] | 以改革为动力[38] | 强调发挥市场机制在城乡要素配置中的决定性作用,通过要素重组、产业重构、空间协同,激发农业农村自主发展动力和内生发展能力[45] |

| 实现路径 | 以城市为本位,发挥城市(增长极)的扩散效应以工促农、以城带乡[46] | 发挥城市对农村的带动作用和农村对城市的促进作用,促进农村劳动力充分就业[47] | 通过制度改革、政策调整和市场建设,激活“主体—要素—市场”,实现城乡双向互动[44,46] |

表2 中国城乡融合评价指标频次统计Table 2 Frequency statistics of China's urban-rural integration evaluation indexes |

| 指标 | 频次/次 | 指标 | 频次/次 |

|---|---|---|---|

| 城乡居民人均收入(纯/可支配)比 | 58 | 城乡固定资产投资比 | 24 |

| 城乡居民人均消费支出比 | 44 | 社会劳动力非农人员比例 | 21 |

| 城乡恩格尔系数比 | 42 | 城乡人均文教娱乐支出比 | 20 |

| 人均GDP | 40 | 绿化覆盖率 | 19 |

| 非农产业与农业产出比 | 35 | 城乡消费品零售总额比 | 17 |

| 农业支出占财政支出的比例 | 35 | 环境保护投资总额与地区生产总值比 | 17 |

| 城市化率 | 34 | 农用机械普及程度 | 15 |

| 城乡每万人拥有医生(或病床)数比 | 33 | 城乡教师学生负担比 | 14 |

| 交通网密度指数 | 31 | 建成区面积比例 | 14 |

| 二元结构指数 | 30 | 城乡每百人拥有电话数比 | 14 |

注:统计文献共79篇,文献时间分布1997—2021年。 |

| [1] |

周江燕, 白永秀. 中国城乡发展一体化水平的时序变化与地区差异分析. 中国工业经济, 2014, (2):5-17.

[

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

杨荣南. 城乡一体化及其评价指标体系初探. 城市研究, 1997, (2):19-23.

[

|

| [10] |

杨丽, 赵富城. 基于DEA技术的城乡一体化发展效率评价. 经济问题探索, 2010, (6):8-13.

[

|

| [11] |

吴殿廷, 王丽华, 戎鑫, 等. 我国各地区城乡协调发展的初步评价及预测. 中国软科学, 2007, (10):111-117, 135.

[

|

| [12] |

张海鹏. 我国生态环境城乡一体化进展与评价. 生态经济, 2014, 30(12):147-150.

[

|

| [13] |

兰勇, 陈忠祥. 论我国城市化过程中的城乡文化整合. 人文地理, 2006, 21(6):45-48, 39.

[

|

| [14] |

王颂吉, 白永秀. 城乡要素错配与中国二元经济结构转化滞后: 理论与实证研究. 中国工业经济, 2013, (7):31-43.

[

|

| [15] |

吴建楠, 姚士谋, 曹有挥, 等. 长江三角洲城市群城乡统筹发展的空间差别化研究. 长江流域资源与环境, 2010, 19(s1):21-26.

[

|

| [16] |

汤春玲, 马跃如. 基于直觉模糊的中国省域城乡一体化水平测度. 经济地理, 2016, 36(10):52-59.

[

|

| [17] |

张新林, 仇方道, 朱传耿. 时空交互视角下淮海经济区城乡融合发展水平演化. 自然资源学报, 2020, 35(8):1867-1880.

[

|

| [18] |

刘明辉, 卢飞. 城乡要素错配与城乡融合发展: 基于中国省级面板数据的实证研究. 农业技术经济, 2019, (2):33-46.

[

|

| [19] |

段娟, 鲁奇, 文余源. 我国区域城乡互动与关联发展综合评价. 中国人口·资源与环境, 2005, 15(1):79-84.

[

|

| [20] |

段晶晶, 李同昇. 县域城乡关联度评价指标体系构建与应用: 以大西安为例. 人文地理, 2010, 25(4):82-86.

[

|

| [21] |

杨娜曼, 肖地楚, 黄静波. 城乡统筹发展视角下湖南省城乡协调发展评价. 经济地理, 2014, 34(3):58-64.

[

|

| [22] |

马晓冬, 李鑫, 顾晓波, 等. 城乡融合视角下淮海经济区城乡转型特征与路径. 自然资源学报, 2020, 35(8):1853-1866.

[

|

| [23] |

韩俊. 中国城乡关系演变60年: 回顾与展望. 改革, 2009, (11):5-14.

[

|

| [24] |

张国平, 籍艳丽, 马军伟. 城乡一体化水平测度与进程比较: 京津冀与长三角地区城乡一体化评价. 经济问题, 2015, (8):117-121.

[

|

| [25] |

|

| [26] |

宋志军, 朱战强. 北京城郊农业区城乡一体化的演变和评价. 经济地理, 2013, 33(1):149-154, 159.

[

|

| [27] |

郭海红, 刘新民, 刘录敬. 中国城乡融合发展的区域差距及动态演化. 经济问题探索, 2020, (10):1-14.

[

|

| [28] |

谢守红, 周芳冰, 吴天灵, 等. 长江三角洲城乡融合发展评价与空间格局演化. 城市发展研究, 2020, 27(3):28-32.

[

|

| [29] |

王志军, 邓昌坤. 长株潭“3+5”城市群城乡经济社会融合度评价. 荆楚理工学院学报, 2009, 24(11):53-58.

[

|

| [30] |

李瑞光. 国外城乡一体化理论研究综述. 现代农业科技, 2011, (17):336-338.

[

|

| [31] |

柳思维, 晏国祥, 唐红涛. 国外统筹城乡发展理论研究述评. 财经理论与实践, 2007, (6):111-114.

[

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

周佳宁, 秦富仓, 刘佳, 等. 多维视域下中国城乡融合水平测度、时空演变与影响机制. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(9):166-176.

[

|

| [36] |

张海鹏. 中国城乡关系演变70年: 从分割到融合. 中国农村经济, 2019, (3):2-18.

[

|

| [37] |

魏后凯. 深刻把握城乡融合发展的本质内涵. 中国农村经济, 2020, (6):5-8.

[

|

| [38] |

顾益康, 许勇军. 城乡一体化评估指标体系研究. 浙江社会科学, 2004, (6):95-99, 8.

[

|

| [39] |

贾全明. 从城乡分离到城乡融合: 中国道路及其实践模式. 武汉: 华中师范大学, 2012.

[

|

| [40] |

张克俊, 杜婵. 从城乡统筹、城乡一体化到城乡融合发展: 继承与升华. 农村经济, 2019, (11):19-26.

[

|

| [41] |

倪羌莉. 城乡融合发展的关键是实现“人、地、钱”融合. 安徽行政学院学报, 2019, (1):109-112.

[

|

| [42] |

康永超. 城乡融合视野下的城乡一体化. 理论探索, 2012, (1):107-110.

[

|

| [43] |

刘淑虎, 任云英, 马冬梅, 等. 1949年以来中国城乡关系的演进·困境·框架. 干旱区资源与环境, 2015, 29(1):6-12.

[

|

| [44] |

涂圣伟. 城乡融合发展的战略导向与实现路径. 宏观经济研究, 2020, (4):103-116.

[

|

| [45] |

陈明星. 积极探索城乡融合发展长效机制. 区域经济评论, 2018, (3):119-121.

[

|

| [46] |

何仁伟. 城乡融合与乡村振兴: 理论探讨、机理阐释与实现路径. 地理研究, 2018, 37(11):2127-2140.

[

|

| [47] |

金成武. 中国城乡融合发展与理论融合: 兼谈当代发展经济学理论的批判借鉴. 经济研究, 2019, 54(8):183-197.

[

|

| [48] |

刘先江. 马克思恩格斯城乡融合理论及其在中国的应用与发展. 社会主义研究, 2013, (6):36-40.

[

|

| [49] |

邹心平. 论城乡统筹、城乡一体化、城乡融合概念的歧见及使用. 老区建设, 2019, (12):16-21.

[

|

| [50] |

蒋永穆, 周宇晗. 改革开放40年城乡一体化发展: 历史变迁与逻辑主线. 贵州财经大学学报, 2018, (5):1-10.

[

|

| [51] |

黄小明. 收入差距、农村人力资本深化与城乡融合. 经济学家, 2014, 1(1):84-91.

[

|

| [52] |

刘春芳, 张志英. 从城乡一体化到城乡融合: 新型城乡关系的思考. 地理科学, 2018, 38(10):1624-1633.

[

|

| [53] |

车冰清, 朱传耿, 仇方道. 淮海经济区城乡空间融合格局及形成机制. 自然资源学报, 2020, 35(8):1897-1907.

[

|

| [54] |

罗新阳. 城乡融合:和谐社会的根基: 从生态视角审视. 桂海论丛, 2005, 1(5):59-62.

[

|

| [55] |

周新秀, 刘岩. 城乡融合发展评价指标体系的构建与应用: 以山东省为例. 山东财经大学学报, 2010, (1):87-88.

[

|

| [56] |

陈坤秋, 龙花楼. 中国土地市场对城乡融合发展的影响. 自然资源学报, 2019, 34(2):221-235.

[

|

| [57] |

|

| [58] |

周佳宁, 邹伟, 秦富仓. 等值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素. 地理研究, 2020, 39(8):1836-1851.

[

|

| [59] |

张海朋, 何仁伟, 李光勤, 等. 大都市区城乡融合系统耦合协调度时空演化及其影响因素: 以环首都地区为例. 经济地理, 2020, 40(11):56-67.

[

|

| [60] |

陈瑞莲, 李学. 城乡二元结构理论与国内现实. 天津行政学院学报, 2004, (4):19-23.

[

|

| [61] |

魏晓莎. 从二元结构到城乡融合的中国特色农村发展道路研究. 农业经济, 2019, (2):26-28.

[

|

| [62] |

陆大道, 郭来喜. 地理学的研究核心: 人地关系地域系统: 论吴传钧院士的地理学思想与学术贡献. 地理学报, 1998, 53(2):3-11.

[

|

| [63] |

涂人猛. 区域空间结构理论的形成与发展. 企业导报, 2014, (22):37-40.

[

|

| [64] |

樊杰. 我国主体功能区划的科学基础. 地理学报, 2007, 62(4):339-350.

[

|

| [65] |

毕宇珠, 苟天来, 张骞之, 等. 战后德国城乡等值化发展模式及其启示: 以巴伐利亚州为例. 生态经济, 2012, (5):99-102, 106.

[

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

方创琳. 中国城市发展格局优化的科学基础与框架体系. 经济地理, 2013, 33(12):1-9.

[

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

叶超, 陈明星. 国外城乡关系理论演变及其启示. 中国人口·资源与环境, 2008, 18(1):34-39.

[

|

| [72] |

宋迎昌. 城乡融合发展的路径选择与政策思路: 基于文献研究的视角. 杭州师范大学学报: 社会科学版, 2019, 41(1):131-136.

[

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

付海英, 郝晋珉, 朱德举, 等. 市域城乡统筹现状评价及其影响因素关联分析. 农业技术经济, 2006, (5):44-49.

[

|

| [78] |

汪宇明, 刘高, 施加仓, 等. 中国城乡一体化水平的省区分异. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(4):137-142.

[

|

| [79] |

白永秀, 胡碧涵, 周江燕. 浙江省城乡发展一体化水平测度分析. 生产力研究, 2013, (9):60-63.

[

|

| [80] |

高波, 孔令池. 中国城乡发展一体化区域差异分析. 河北学刊, 2017, 37(1):101-108.

[

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

周佳宁, 毕雪昊, 邹伟. “流空间”视域下淮海经济区城乡融合发展驱动机制. 自然资源学报, 2020, 35(8):1881-1896.

[

|

| [85] |

徐颂, 黄伟雄. 珠江三角洲城乡一体化区域差异的定量分析. 热带地理, 2002, 22(4):294-298.

[

|

| [86] |

车冰清, 陆玉麒, 王毅. 江苏省城乡空间融合的形态演化研究. 长江流域资源与环境, 2017, 26(7):1022-1031.

[

|

| [87] |

黄庆华, 王钊, 姜松. 城乡统筹发展水平测度及动态研判: 以重庆市为例. 农业技术经济, 2012, (2):99-108.

[

|

| [88] |

|

| [89] |

周凯, 宋兰旗. 中国城乡融合制度变迁的动力机制研究. 当代经济研究, 2014, (12):74-79.

[

|

| [90] |

李爱民. 我国城乡融合发展的进程、问题与路径. 宏观经济管理, 2019, (2):35-42.

[

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

张英男, 龙花楼, 马历, 等. 城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示. 地理研究, 2019, 38(3):578-594.

[

|

| [94] |

张宇硕, 吴殿廷, 吕晓. 土地利用/覆盖变化对生态系统服务的影响: 空间尺度视角的研究综述. 自然资源学报, 2020, 35(5):1172-1189.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |