大规模城际人员流动的负向效应与城市群的安全

|

钮心毅(1971- ),男,浙江湖州人,博士,教授,博士生导师,研究方向为城乡规划技术方法。E-mail: niuxinyi@tongji.edu.cn |

收稿日期: 2020-06-19

要求修回日期: 2021-01-22

网络出版日期: 2021-11-28

基金资助

国家自然科学基金项目(51878457)

版权

Negative effects of massive intercity population movement on the security of urban agglomerations

Received date: 2020-06-19

Request revised date: 2021-01-22

Online published: 2021-11-28

Copyright

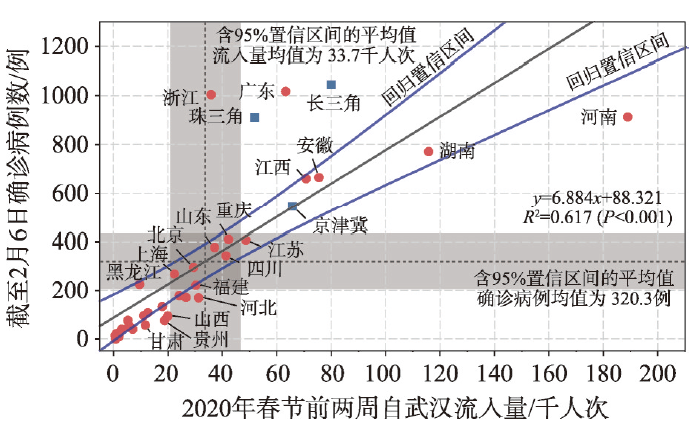

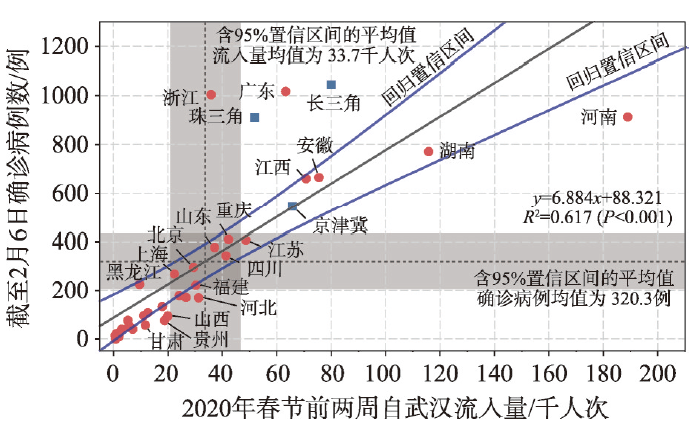

依托移动互联网定位大数据,测度中国城际出行人员的流动特征,探讨大规模城际人员流动的“负向效应”。基于春运与平日两个时段百度迁徙数据,运用流动规模、广度两项流动性指标,使用局部空间自相关测度全国城际人员流动空间特征;借重大突发公共卫生事件,使用线性回归模型测算城际人员流动给不同类型城市、城市群带来负向效应的差异。结果发现:我国长三角、珠三角、京津冀三大城市群是流动性最强城市的高值聚集区,城市群、超大城市的超强流动性伴随着更大的负向效应风险。表现为:第一,以超大城市为中心的城市群受到城际人员流动负向效应冲击时,会产生更大的负向影响;第二,该类城市群会通过城际人员流动极大地扩散负向效应。提出城市群安全应首要保证流动性的安全,城市群安全应体现在城际流动网络的韧性上。新型城镇化进程中,推动城市群发展战略需要从国土空间安全的视角审视城市群流动性与城市群的安全。

钮心毅 , 岳雨峰 , 刘思涵 . 大规模城际人员流动的负向效应与城市群的安全[J]. 自然资源学报, 2021 , 36(9) : 2181 -2192 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20210902

This paper explored the characteristics of intercity human mobility and the 'negative effects' of massive intercity population movement in China by using mobile internet positioning big data. Two travel periods of Baidu Migration data were selected involving Spring Festival and usual travel time. Based on two mobility indicators, i.e., movement scale and movement scope, the spatial characteristics of intercity population movement were measured by local spatial autocorrelation. With a vital public health emergency, linear regression models were used to measure the differences in the negative effects of the national intercity population movement on different cities and urban agglomerations in China. It is found that three major urban agglomerations, namely, the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta, and Beijing-Tianjin-Hebei, are the most significant high-value clustering area of mobility in China. Urban agglomerations and megacities are accompanied by higher risks of negative effects for their super mobility. First, the megacity-centered urban agglomeration will have a more significant negative consequence when it is affected by the negative effects of intercity mobility. Second, the megacity-centered urban agglomeration will significantly spread the negative effects through intercity mobility. It is proposed that the security of urban agglomeration should firstly guarantee the security of mobility. The security of urban agglomerations should be reflected in the resilience of intercity mobility networks. In the process of new urbanization, the development strategy of urban agglomerations needs to focus on the mobility and security of urban agglomerations from the perspective of territory spatial security.

| [1] |

习近平. 推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局. 求是, 2019, (24):4-9.

[

|

| [2] |

|

| [3] |

魏冶, 修春亮, 刘志敏, 等. 春运人口流动透视的转型期中国城市网络结构. 地理科学, 2016, 36(11):1654-1660.

[

|

| [4] |

潘碧麟, 王江浩, 葛咏, 等. 基于微博签到数据的成渝城市群空间结构及其城际人口流动研究. 地球信息科学学报, 2019, 21(1):68-76.

[

|

| [5] |

刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应: 基于2000和2010年人口普查分县数据的分析. 地理学报, 2015, 70(4):567-581.

[

|

| [6] |

杨传开, 宁越敏. 中国省际人口迁移格局演变及其对城镇化发展的影响. 地理研究, 2015, 34(8):1492-1506.

[

|

| [7] |

刘望保, 石恩名. 基于ICT的中国城市间人口日常流动空间格局: 以百度迁徙为例. 地理学报, 2016, 71(10):1667-1679.

[

|

| [8] |

冯章献, 张瑜, 魏冶, 等. 基于百度迁徙数据的长春市春运人口流动时空格局与动力机制. 经济地理, 2019, 39(5):101-109.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

潘竟虎, 赖建波. 中国城市间人口流动空间格局的网络分析: 以国庆—中秋长假和腾讯迁徙数据为例. 地理研究, 2019, 38(7):1678-1693.

[

|

| [26] |

赵梓渝, 王士君. 2015年我国春运人口省际流动的时空格局. 人口研究, 2017, 41(3):101-112.

[

|

| [27] |

魏冶, 修春亮, 王绮, 等. 中国春运人口流动网络的富人俱乐部现象与不平衡性分析. 人文地理, 2018, 33(2):124-129.

[

|

| [28] |

秦萧, 甄峰, 李亚奇, 等. 国土空间规划大数据应用方法框架探讨. 自然资源学报, 2019, 34(10):2134-2149.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

向云波, 王圣云. 新冠肺炎疫情扩散与人口流动的空间关系及对中国城市公共卫生分类治理启示. 热带地理, 2020, 40(3):408-421.

[

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

陈明星, 周园, 汤青, 等. 新型城镇化、居民福祉与国土空间规划应对. 自然资源学报, 2020, 35(6):1273-1287.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |