“三生空间”统筹的科学基础与优化途径探析

|

江东(1972- ),男,安徽寿县人,博士,研究员,研究方向为资源环境遥感监测。E-mail: jiangd@igsnrr.ac.cn |

收稿日期: 2020-05-11

修回日期: 2020-08-03

网络出版日期: 2021-07-28

基金资助

中国科学院战略性先导科技专项(A类)(XDA19040300)

版权

Discussion on scientific foundation and approach for the overall optimization of "Production-Living-Ecological" space

Received date: 2020-05-11

Revised date: 2020-08-03

Online published: 2021-07-28

Copyright

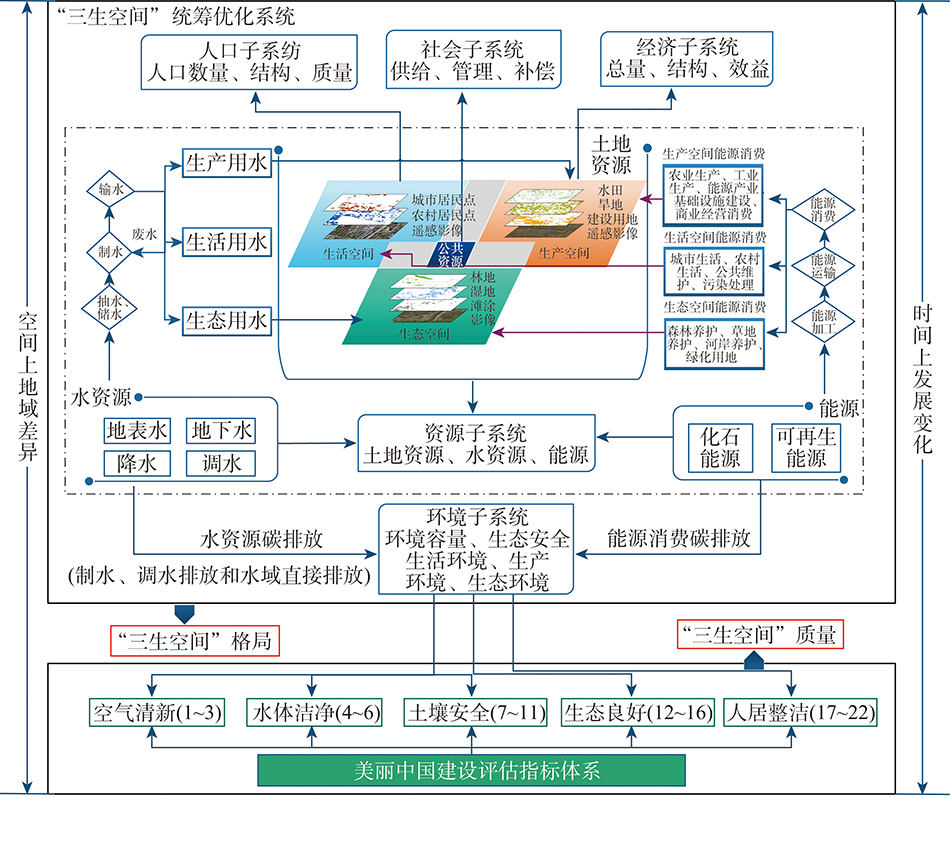

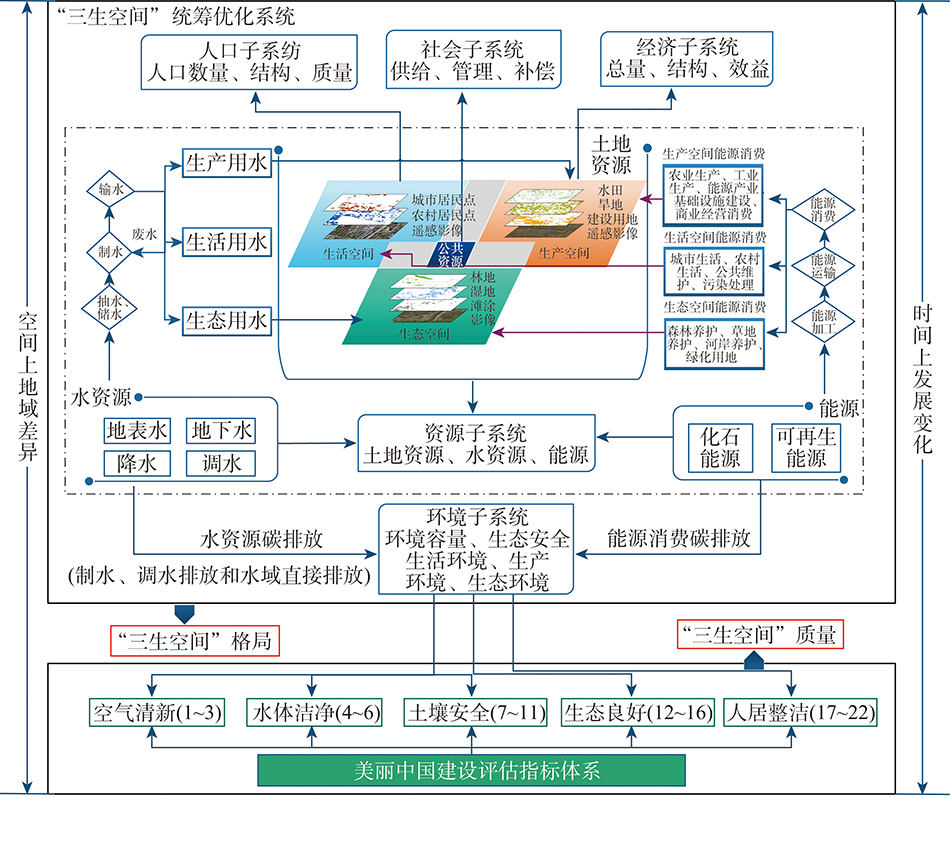

党的十八大提出了将优化国土空间开发格局作为生态文明建设的首要举措,以及“促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的目标要求。通过文献调研和总结归纳法,系统梳理了“三生空间”统筹优化的研究进展。总结发现,现有工作主要从国土空间利用质量、土地利用适宜性评价、资源环境承载力与比较优势等角度开展了“三生空间”统筹优化研究。但由于对“三生空间”科学内涵的认识不足、定量识别方法与分类体系的构建不完善,目前“三生空间”统筹优化的技术途径存在诸多问题尚待明晰。未来“三生空间”统筹优化的技术途径应以美丽中国建设愿景为目标导向,以人地耦合系统理论为核心,系统构建识别与优化国土空间的理论体系与技术框架。

江东 , 林刚 , 付晶莹 . “三生空间”统筹的科学基础与优化途径探析[J]. 自然资源学报, 2021 , 36(5) : 1085 -1101 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20210501

The 18th CPC National Congress in 2012 figured out that the territorial space optimization was the primary task of the ecological civilization construction and to make production space intensive and efficient, living space livable and suitable, ecological space. This study systematically reviews the recent advances for the overall optimization of production space, living space and ecological space (PLES) by the method of literature review and summary induction. It is concluded that the present studies of the overall optimization of PLES were mainly carried out from the perspective of the utilization quality of land space, land suitability evaluation, resource environmental bearing-capacity and comparative advantage. But because of the short of recognition of the scientific intension of PLES and the incompleteness of quantitative identification and classification system construction, there are still problems that the technological approaches of the overall optimization of PLES may still have to overcome. The technological approaches of the overall optimization of PLES should build the theoretical basis and technical system of PLES identification and optimization aiming for Beautiful China Initiative by the theory of human-earth coupled systems. On the theoretical level, the initiative should give full consideration to the mechanism of material and energy transfer within the PLES system and the parsing of the transfer pathway, flow process and metabolic mechanism of water, soil, energy, carbon and other key elements of PLES system by the combination of the resource metabolism theory and the geographical pattern of PLES. On the technological level, it should pay attention to the development and application of the system simulation model and the multi-objective optimization model, and synthetically consider the dynamic mechanism between population, resources, environment and land space elements, and combine the results of evolution rule and the conflict and problem diagnosis of PLES, and consequently to achieve the overall optimization of PLES by the design of different scenarios and parameters.

表1 “三生空间”优化的理论基础与技术方法代表性研究Table 1 Representative research on theoretical basis and technical methods for the overall optimization of "Production-Living-Ecological" space |

| 技术方法 | 研究者 | 区域 | 理论基础 |

|---|---|---|---|

| 基于国土空间利用质量的“三生空间”优化 | 李秋颖等[45] | 中国各省区 | 空间均衡理论 |

| 张景鑫等[43] | 苏南城市群:南京市、苏州市、无锡市等 | 可持续发展理论 | |

| 张景鑫[62] | 苏南城市群:南京市、苏州市、无锡市等 | 可持续发展理论 人地系统耦合理论 | |

| 潘晓桦[63] | 广西壮族自治区贵港市 | 可持续发展理论 人地系统耦合理论 空间均衡理论 | |

| 陈晓丽等[64] | 长江经济带:上海市、江苏省、浙江省等 | 共同体理论 | |

| 韦晨等[65] | 中原城市群:郑州市、长治市、晋城市等 | 可持续发展理论 人地系统耦合理论 | |

| 马超前[66] | 天津市滨海新区 | 空间均衡理论 | |

| 基于适宜性评价的“三生空间”优化 | 金贵[20] | 武汉城市圈:武汉市、黄石市、鄂州市等 | 人地系统耦合理论 空间均衡理论 |

| 陶慧等[67] | 福建省长泰县马洋溪生态旅游区 | 空间均衡理论 人地系统耦合理论 | |

| 胡兴定等[68] | 山西省朔州市平朔矿区 | 人地系统耦合理论 | |

| 杨惠[51] | 江苏省扬中市 | 可持续发展理论 人地系统耦合理论 | |

| 于婧等[69] | 长江经济带:上海市、江苏省、浙江省等 | 可持续发展理论 空间均衡理论 | |

| 基于“三生”承载力的“三生空间”优化 | 胡兴定[42] | 山西省朔州市平朔矿区 | 人地系统耦合理论 |

| 王珊[56] | 陕西省西安市 | 人地系统耦合理论 空间均衡理论 | |

| 周丽倩[55] | 河南省郑州市 | 人地系统耦合理论 空间均衡理论 | |

| 欧惠等[57] | 福建省下设区市市辖区部分 | 人地系统耦合理论 | |

| 基于比较优势的“三生空间”优化 | 徐磊[59] | 长江中游城市群:武汉市、黄石市、宜昌市等 | 系统科学理论 空间均衡理论 |

| 徐磊等[70] | 长江中游城市群:武汉市、黄石市、鄂州市等 | 系统科学理论 人地系统耦合理论 空间均衡理论 | |

| 魏小芳等[60] | 长江上游城市群:成都市、重庆市、德阳市等 | 可持续发展理论 空间均衡理论 |

| [1] |

黄金川, 林浩曦, 漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展. 地理科学进展, 2017,36(3):378-391.

[

|

| [2] |

鲁达非, 江曼琦. 城市“三生空间”特征、逻辑关系与优化策略. 河北学刊, 2019,39(2):156-166.

[

|

| [3] |

许涤新. 社会生产与人类生活中的生态环境问题. 广西师范大学学报: 哲学社会科学版, 1984, ( 4):3-11.

[

|

| [4] |

张传国, 方创琳. 干旱区绿洲系统生态—生产—生活承载力相互作用的驱动机制分析. 自然资源学报, 2002,17(2):181-187.

[

|

| [5] |

方创琳. 中国城市发展格局优化的科学基础与框架体系. 经济地理, 2013,33(12):1-9.

[

|

| [6] |

李为. 县域国土空间评价与优化方法及应用研究. 福州: 福建师范大学, 2018.

[

|

| [7] |

武占云. “三生”空间优化及京津冀生态环境保护. 城市, 2014, ( 12):26-29.

[

|

| [8] |

朱媛媛, 余斌, 曾菊新, 等. 国家限制开发区“生产—生活—生态”空间的优化: 以湖北省五峰县为例. 经济地理, 2015,35(4):26-32.

[

|

| [9] |

江曼琦, 刘勇. “三生”空间内涵与空间范围的辨析. 城市发展研究, 2020,27(4):43-48, 61.

[

|

| [10] |

曹小曙. 基于人地耦合系统的国土空间重塑. 自然资源学报, 2019,34(10):2051-2059.

[

|

| [11] |

李广东, 方创琳. 城市生态—生产—生活空间功能定量识别与分析. 地理学报, 2016,71(1):49-65.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

扈万泰, 王力国, 舒沐晖. 城乡规划编制中的“三生空间”划定思考. 城市规划, 2016,40(5):21-26, 53.

[

|

| [14] |

马洋洋. 普格县“三生”空间优化研究. 成都: 四川师范大学, 2017.

[

|

| [15] |

|

| [16] |

张红旗, 许尔琪, 朱会义. 中国“三生用地”分类及其空间格局. 资源科学, 2015,37(7):1332-1338.

[

|

| [17] |

刘继来, 刘彦随, 李裕瑞. 中国“三生空间”分类评价与时空格局分析. 地理学报, 2017,72(7):1290-1304.

[

|

| [18] |

胡恒, 黄潘阳, 张蒙蒙. 基于陆海统筹的海岸带“三生空间”分区体系研究. 海洋开发与管理, 2020,37(5):14-18.

[

|

| [19] |

程婷, 赵荣, 梁勇. 国土“三生空间”分类及其功能评价. 遥感信息, 2018,33(2):118-125.

[

|

| [20] |

金贵. 国土空间综合功能分区研究. 武汉: 中国地质大学, 2014.

[

|

| [21] |

陈龙, 周生路, 周兵兵, 等. 基于主导功能的江苏省土地利用转型特征与驱动力. 经济地理, 2015,35(2):155-162.

[

|

| [22] |

黄安, 许月卿, 卢龙辉, 等. “生产—生活——生态”空间识别与优化研究进展. 地理科学进展, 2020,39(3):503-518.

[

|

| [23] |

曹根榕, 顾朝林, 张乔扬. 基于POI数据的中心城区“三生空间”识别及格局分析: 以上海市中心城区为例. 城市规划学刊, 2019, ( 2):44-53.

[

|

| [24] |

叶文虎. 坚持“三生”共赢建设健康社会是生态文明建设的关键. 武汉科技大学学报: 社会科学版, 2010,12(2):7-10.

[

|

| [25] |

田大庆, 王奇, 叶文虎. “三生共赢”: 可持续发展的根本目标与行为准则. 中国人口·资源与环境, 2004,14(2):8-11.

[

|

| [26] |

高爽, 祝栋林, 胡惠良. 基于“三生共赢”的小流域水环境综合治理对策研究. 中国环境管理, 2017,9(5):52-56.

[

|

| [27] |

陈美球. 新时代我国国土空间用途管制制度建设. 吉首大学学报: 社会科学版, 2020,41(2):91-97, 143.

[

|

| [28] |

顾朝林. 国土空间规划体系下“三生空间”要素的科学规划. 西柚咨询, 2019-10-07. https://www.ciyew.com/policy/0637-4238.html.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

王芳. 关于可持续发展战略的哲学思考. 理论界, 2002, ( 5):7-8.

[

|

| [31] |

吴传钧. 论地理学的研究核心: 人地关系地域系统. 经济地理, 1991,11(3):7-12.

[

|

| [32] |

陆大道. 关于地理学的“人—地系统”理论研究. 地理研究, 2002,21(2):135-145.

[

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

毛汉英. 人地系统优化调控的理论方法研究. 地理学报, 2018,73(4):608-619.

[

|

| [36] |

|

| [37] |

张小娟. 智慧城市系统的要素、结构及模型研究. 广州: 华南理工大学, 2015.

[

|

| [38] |

张衍毓, 陈美景. 国土空间系统认知与规划改革构想. 中国土地科学, 2016,30(2):11-21.

[ ZAHNG Y Y. CHENG M J. Spatial systematic cognition and ideas on spatial planning system reform. China Land Science, 2016,30(2):11-21.]

|

| [39] |

马世发, 黄宏源, 蔡玉梅, 等. 基于三生功能优化的国土空间综合分区理论框架. 中国国土资源经济, 2014,27(11):31-4.

[

|

| [40] |

张玉泽, 张俊玲, 程钰, 等. 供需驱动视角下区域空间均衡内涵界定与状态评估: 以山东省为例. 软科学, 2016,30(12):54-58.

[

|

| [41] |

齐格蒙特·鲍曼. 共同体: 在一个不确定的世界中寻找安全. 南京: 江苏人民出版社, 2003.

[

|

| [42] |

胡兴定. 基于人居环境的采矿复垦区“三生”空间优化研究. 北京: 中国地质大学, 2016.

[

|

| [43] |

张景鑫. 基于“三生空间”的区域国土空间利用质量及耦合协调度评价: 以苏南城市群为例. 农业科学研究, 2017,38(3):57-63.

[

|

| [44] |

|

| [45] |

李秋颖, 方创琳, 王少剑. 中国省级国土空间利用质量评价: 基于“三生”空间视角. 地域研究与开发, 2016,35(5):163-169.

[

|

| [46] |

孔宇, 甄峰, 张姗琪, 等. 基于多源数据的国土空间高质量利用评价思路. 中国土地科学, 2020,34(5):115-124.

[

|

| [47] |

王旭, 马伯文, 李丹, 等. 基于FLUS模型的湖北省生态空间多情景模拟预测. 自然资源学报, 2020,35(1):230-242.

[

|

| [48] |

吴健生, 王仰麟, 张小飞, 等. 景观生态学在国土空间治理中的应用. 自然资源学报, 2020,35(1):14-25.

[

|

| [49] |

张磊, 陈晓琴, 董晓翠, 等. 三生互斥视角下工业用地空间布局优化: 以天津市为例. 地理与地理信息科学, 2019,35(3):112-119.

[

|

| [50] |

|

| [51] |

杨惠. “三生”空间适性宜评价及优化路径研究. 南京: 南京师范大学, 2018.

[

|

| [52] |

农宵宵, 吴彬, 陈铁中, 等. 基于“三生”功能的柳州市国土空间适宜性评价. 规划师, 2020,36(6):26-32.

[

|

| [53] |

王昆. 基于适宜性评价的生产—生活—生态(三生)空间划定研究. 杭州: 浙江大学, 2018.

[

|

| [54] |

陈晓琴. 基于“三生”博弈的国土韧性生态空间划定研究. 天津: 天津工业大学, 2019.

[

|

| [55] |

周丽倩. 郑州市“三生”空间优化与功能提升研究. 郑州: 郑州大学, 2018.

[

|

| [56] |

王珊. 基于“三生”空间的西安市国土空间开发格局优化研究. 西安: 长安大学, 2018.

[

|

| [57] |

欧惠, 戴文远, 黄万里, 等. 基于“三生空间”的福建省城市综合承载力研究. 生态科学, 2020,39(3):71-79.

[

|

| [58] |

汤进华, 刘成武, 吴永兴. 基于NRCA的中国省际能源利用评价研究. 经济地理, 2011,31(8):1313-1318.

[

|

| [59] |

徐磊. 基于“三生”功能的长江中游城市群国土空间格局优化研究. 武汉: 华中农业大学, 2017.

[

|

| [60] |

魏小芳, 赵宇鸾, 李秀彬, 等. 基于“三生功能”的长江上游城市群国土空间特征及其优化. 长江流域资源与环境, 2019,28(5):70-79.

[

|

| [61] |

刘春芳, 王奕璇, 何瑞东, 等. 基于居民行为的三生空间识别与优化分析框架. 自然资源学报, 2019,34(10):2113-2122.

[

|

| [62] |

张景鑫. 基于“三生空间”的区域国土空间利用质量及耦合协调度评价研究. 南京: 南京农业大学, 2017.

[

|

| [63] |

潘晓桦. 基于“三生”空间视角的区域国土空间利用质量综合评价. 南宁: 广西师范学院, 2018.

[

|

| [64] |

陈晓丽, 罗玛诗艺. 长江经济带“三生”空间功能耦合协调的时空演化特征研究. 国土资源科技管理, 2019,36(6):1-12.

[

|

| [65] |

韦晨, 侯国林. 基于“三生空间”功能评价的中原城市群国土空间特征及优化研究. 湖南师范大学: 自然科学学报, 2020, ( 3):18-26.

[

|

| [66] |

马超前. “三生”视角下的滨海新区国土空间功能评价研究. 科技经济导刊, 2020,28(1):104-105.

[

|

| [67] |

陶慧, 刘家明, 罗奎, 等. 基于三生空间理念的旅游城镇化地区空间分区研究: 以马洋溪生态旅游区为例. 人文地理, 2016,31(2):153-160.

[

|

| [68] |

胡兴定, 白中科. 基于耕作半径的采矿复垦区农村居民点安置规模预测. 农业工程学报, 2016,32(3):259-266.

[

|

| [69] |

于婧, 陈艳红, 唐业喜, 等. 基于国土空间适宜性的长江经济带“三生空间”格局优化研究. 华中师范大学学报: 自然科学版. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1178.N.20200604.0930.002.html, 2020-06-04/2020-07-05 2020.

[

|

| [70] |

徐磊, 董捷, 李璐, 等. 基于功能分区视角的长江中游城市群国土空间特征及优化. 经济地理, 2017,37(6):76-83.

[

|

| [71] |

王威, 胡业翠. 改革开放以来我国国土整治历程回顾与新构想. 自然资源学报, 2020,35(1):53-67.

[

|

| [72] |

郑度, 葛全胜, 张雪芹, 等. 中国区划工作的回顾与展望. 地理研究, 2005,24(3):330-344.

[

|

| [73] |

魏伟, 张睿. 基于主体功能区、国土空间规划、三生空间的国土空间优化路径探索. 城市建筑, 2019,16(15):45-51.

[

|

| [74] |

葛全胜, 方创琳, 江东. 美丽中国建设的地理学使命与人地系统耦合路径. 地理学报, 2020,75(6):1109-1119.

[

|

| [75] |

国家发展改革委. 国家发展改革委关于印发《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》的通知. 发改环资〔2020〕296号. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t20200306_1222531.html.

[National Development and Reform Commission. Circular of The National Development and Reform Commission on printing and distributing Evaluation Index System and Implementation Plan of Beautiful China Construction. Department of Resource Conservation and Environmental Protection of the NDRC [2020] No. 296. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t20200306_1222531.html.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |