论农村居民点用地混合利用的研究框架

|

张佰林(1987- ),男,山东沂水人,博士,副教授,硕士生导师,主要从事农村发展与土地利用转型、农村居民点转型与重构研究。E-mail: zhangbailin135@163.com |

收稿日期: 2019-06-20

要求修回日期: 2020-02-09

网络出版日期: 2021-02-28

基金资助

国家自然科学基金项目(41801193)

版权

Discussion on mixed use of rural residential land research framework

Received date: 2019-06-20

Request revised date: 2020-02-09

Online published: 2021-02-28

Copyright

土地混合利用倡导不同使用性质/功能用地的混合布局,是提高经济发展活力与土地利用集约度的重要途径。当前,土地混合利用主要应用于城市用地演变与规划实践领域,伴随着城乡互动加剧,城乡界限趋于模糊,经济发达地区的农村居民点用地内部结构与功能逐渐多样化,也呈现显著的混合利用特征。基于此,尝试将土地混合利用应用到农村居民点用地演变与规划中,在回顾土地混合利用理论及其应用的基础上,按照“内涵特征—定量测度—驱动机理—实践路径”的逻辑思路,对经济发达地区的农村居民点用地混合利用进行系统解析,并以天津都市郊区的姚村为例实证本文提出的研究框架,在理论上丰富农村居民点用地转型的内容与方法,在实践中为编制村庄规划、助推乡村振兴提供科学支撑。

张佰林 , 钱家乘 , 蔡为民 . 论农村居民点用地混合利用的研究框架[J]. 自然资源学报, 2020 , 35(12) : 2929 -2941 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20201209

Mixed land use advocates that the land has multiple uses and functions, which is an important way to improve the vitality of economic development and the intensive use of land. At present, mixed land use is mainly applied in urban land use evolution and planning practice. With the intensification of urban-rural interaction, the urban-rural boundary tends to be blurred, and the internal structure and function of rural residential land in urban suburbs are gradually diversified, showing significant mixed utilization characteristics. Based on this, this paper attempts to apply mixed land use to the evolution and planning of rural residential land use. On the basis of reviewing the theory of mixed land use and its application, according to the logic of "connotation characteristics-quantitative evaluation-driving mechanism-practice approach", the systematic analysis of the mixed use of rural residential land in urban suburbs was carried out, and the optimization of rural residential areas was proposed. Finally, we take Yaocun village, which is located in the suburbs of Tianjin, as an example to demonstrate the research framework proposed in this paper. The ideas and plans for the mixed land use theoretically enrich the methods and framework for the transformation of rural residential land use, and provide scientific support for the preparation of village planning and the implementation of the strategy for rural revitalization in practice.

表1 农村居民点用地混合利用特征Table 1 The characteristic of mixed use of rural residential land |

| 混合利用 | 特征 | 研究案例 | |

|---|---|---|---|

| 水平 维度 | 多样性 | 体现在单个农村居民点的用地内部结构或功能类型的多样化,以及不同类型农村居民点用地内部结构或功能类型的差异,强调农村居民点内部不同地块的交错 | (1)单个农村居民点:北京郊区农村居民点内部出现大量工商业及服务用地[8],珠三角的潮州市古巷镇形成卫生洁具产业集群,江苏姜堰市受经济开发区辐射,均引发农村居民点内部出现大量工业用地[25,26];(2)不同类型的农村居民点:在浙江省嘉兴市、义乌市、泰顺县等3个地区建立经济发展水平和地形差异的样带,城中村和近郊村用地以生产功能为主,边远村以生态功能为主[27] |

| 垂直 维度 | 复合 | 体现在农村居民点用地的立体空间,如“底商上住”,更多的是强调农村居民点内部单一地块尺度的功能复合 | 广州市康乐村产业空间附着在居住空间内部[28];广州市里仁洞村在垂直空间上出现厂房、租住、自住的空间分层[29];山东省沂水县一个商业化的村庄,农民将住宅的一、二层用于商业,顶层用于居住[30] |

| 时间 维度 | 权衡 | 随着时间的演进,农户基于农村居民点用地多功能性,为满足生产生活需求的变化,对农村居民点内部用地类型/功能进行选择与取舍 | 苏南地区的无锡马山镇农村居民点以居住用地、旅游用地、工业用地的综合权衡为主[31];农村居民点用地多功能权衡体现在居住用地和农业生产用地比例降低,工业、旅游、商贸服务等非农生产和收益性用地比例提升[32] |

表2 土地混合利用测度方法与模型Table 2 Measurement methods and models of mixed land use |

| 维度 | 测度依据 | 概念解释 | 测度方法 |

|---|---|---|---|

| 数量维度 | 多样性/密度 | 水平(直接):某一区域内,不同土地利用类型的面积比例[34,35] | 为商业使用总建筑面积(m2);为住宅使用总建筑面积(m2) |

| 水平(间接):借鉴生态学上多样性相关指数,例如辛普森指数、香农指数、平衡指数、相异指数、熵指数[36] | i表示POI所代表的某用地类型;表示i类用地的POI个数占总用地类型POI个数的比值;N表示共有N类用地 | ||

| 垂直:借鉴容积率的概念,单位功能占地面积的平均层数[19] | 为案例中功能区域总面积(m2);为案例区占地面积(m2);为案例的功能强度,为第i种功能空间的面积(m2);为第i种功能空间的层数 | ||

| 时间:同一土地/空间上,不同时间承载不同功能,各功能用途所占据的时间比例[37] | 、分别为产、住行为时长(t);max(, )表示两者中的最大值 | ||

| 空间结构 | 可达性/邻近性 | 土地利用混合度高的地区,居民日常生活的多种用地类型在空间上近邻,评估步行环境反映其土地混合利用度[38] | j为设施(供给侧)的位置;k为用户居住地(需求侧)的位置;为供给的集合;为需求的集合;、为距离阈值 |

| 关系 维度 | 兼容性/外部性 | 某一区域内,目标地块与共存的邻近地块存在外部性,具体分为完全兼容、条件兼容、不兼容,区域兼容性越高表明土地混合利用度越高[33,34,35,36,37,38,39] | 是地块i和j之间的兼容性值;n是地块i影响范围内的地块数量(个);1是一个地块上理论最大不兼容值;一般来说,一个地块的混合程度越高,该地块的环境效果越好 |

| 社群维度 | 社会 关系 | 同一产住单元内的职住人群 比率,反映生活与生产的社 会构成[37] | 是产业人员数量(人);是居住人员数量(人);是临时人员数量(人);max(, )表示两者中的最大值 |

表3 农村居民点用地混合利用布局方案Table 3 Layout of mixed use of rural residential land |

| 维度 | 布局思路 | 布局示意图 |

|---|---|---|

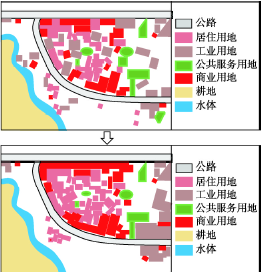

| 水平维度 | 倡导多地块多功能水平混合:通过渗透性开发的方式调整农村居民点用地内部结构,实现农村居民点用地内部多功能的有机混合,以及使用性质的兼容。充分考虑不同用地功能组合效益的发挥,重塑各地块的微观区位,不再将各功能性用地的布局割裂开来[44]。例如,商业服务业用地应该沿主街、主干道及人流多的微观区位布局;工业用地布局应考虑交通便利又要与住宅用地有一定间隔;住宅用地应尽量避免布局在交通杂乱及临近工业的微观区位,要充分考虑人居环境的适宜性 |  |

| 垂直维度 | 倡导同一地块多功能的垂直复合:根据不同生产及生活活动的特点,在不同空间层次安排不同的功能利用方式,实现不同类型功能的分层布局,以提高各类活动的效率。例如,在农村居民点用地的底层空间发展理发店、超市等商业性和要素联系与流动性强的活动,中间层用于办公、仓储等活动,上层用于居住及出租等 |  |

表4 2019年姚村商业用地的业态类型Table 4 Industrial structure of commercial land of Yaocun village in 2019 (个) |

| 类型 | 数量/个 | 类型 | 数量/个 | 类型 | 数量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 餐馆 | 62 | 化妆品店 | 1 | 打印店 | 1 |

| KTV | 1 | 3C产品维修 | 2 | 水果店 | 2 |

| 网吧 | 3 | 酒吧 | 1 | 文具店 | 1 |

| 理发店 | 5 | 面包店 | 3 | 小吃店 | 6 |

| 学生超市 | 7 | 轰趴馆 | 1 | 眼镜店 | 5 |

| 教育培训 | 1 | 药店 | 3 | 银行 | 1 |

| 美容美甲 | 2 | 照相馆 | 1 | 饮品店 | 9 |

表5 2019年姚村住宅用地功能复合利用Table 5 Mixed use of residential land of Yaocun village in 2019 (户) |

| 小区 | 户数 | 自住 | 出租 | 商铺 |

|---|---|---|---|---|

| 春风园 | 240 | 70 | 127 | 43 |

| 夏华园 | 204 | 155 | 20 | 29 |

| 秋鼎园 | 234 | 70 | 162 | 2 |

| 冬盛园 | 240 | 110 | 99 | 31 |

| 文博园 | 984 | 375 | 562 | 47 |

| 智达里 | 784 | 736 | 3 | 45 |

| 义正里 | 320 | 313 | 1 | 6 |

| 信诚里 | 260 | 257 | 3 | 0 |

| 仁德里 | 350 | 327 | 12 | 11 |

| 礼贤里 | 500 | 474 | 14 | 12 |

| 共计 | 4116 | 2887 | 1003 | 226 |

注:出租指出租给学生或外来人口用于居住,并收取房租。 |

表6 姚村土地利用混合度Table 6 Mixed land use degree of Yaocun village |

| 维度 | 混合度 | 取值范围 |

|---|---|---|

| 水平维度 | 0.73 | [0, 1],数值越大代表水平维度上土地混合程度越高 |

| 垂直维度 | 1.61 | >0,数值越大代表垂直维度上土地混合程度越高 |

| 外部性维度 | 0.77 | [0, 1],数值越大代表地块之间的外部性混合程度越高,地块周围的环境兼容性较好 |

表7 2019年姚村业态构成Table 7 Industrial structure of Yaocun village in 2019 (个) |

| 类型 | 数量 | 类型 | 数量 | 类型 | 数量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 餐馆 | 70 | 打印店 | 8 | 通讯服务 | 4 |

| KTV | 1 | 驾校 | 2 | 成人用品店 | 2 |

| 网吧 | 3 | 水果店 | 7 | 3C产品维修 | 8 |

| 理发店 | 24 | 眼镜店 | 5 | 面包店 | 5 |

| 学生超市 | 36 | 化妆品店 | 1 | 酒吧 | 8 |

| 家政服务 | 1 | 快递点 | 6 | 彩票店 | 2 |

| 乐器培训 | 4 | 五金建材 | 9 | 药店 | 5 |

| 教育培训 | 11 | 私人影院 | 1 | 轰趴馆 | 3 |

| 照相馆 | 9 | 桌球棋牌 | 2 | 美容美甲 | 28 |

| 健身房 | 1 | 干洗店 | 8 | 养生馆 | 14 |

| 饮品店 | 12 | 住宿旅馆 | 70 | 文化传媒 | 11 |

| 宠物店 | 3 | 花店 | 2 | 咖啡馆 | 3 |

| 诊所 | 6 | 裁缝店 | 4 | 家电维修 | 2 |

| 外卖店 | 9 | 小吃摊 | 7 | 银行 | 1 |

| 文具店 | 1 | 租住 | 933 |

| [1] |

文雯. 阿姆斯特丹混合使用开发的规划实践. 国际城市规划, 2016,31(4):105-109.

[

|

| [2] |

郑红玉, 吴次芳, 沈孝强. 土地混合利用研究评述及框架体系构建. 经济地理, 2018,38(3):157-164.

[

|

| [3] |

简·雅各布斯. 美国大城市的死与生. 金衡山译. 南京: 译林出版社, 2005.

[

|

| [4] |

华夏. 微观层面土地混合使用评价初探: 以苏州工业园区居住用地为例. 苏州: 苏州大学, 2016.

[

|

| [5] |

|

| [6] |

张京祥. 西方城市规划思想史纲. 南京: 东南大学出版社, 2005.

[

|

| [7] |

党云晓, 董冠鹏, 余建辉, 等. 北京土地利用混合度对居民职住分离的影响. 地理学报, 2015,70(6):919-930.

[

|

| [8] |

李裕瑞, 刘彦随, 龙花楼, 等. 大城市郊区村域转型发展的资源环境效应与优化调控研究: 以北京市顺义区北村为例. 地理学报, 2013,68(6):825-838.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

程哲, 蔡建明, 杨振山, 等. 半城市化地区混合用地空间重构及规划调控: 基于成都的案例. 城市规划, 2017,41(10):53-59, 67.

[

|

| [11] |

刘彦随, 刘玉, 翟荣新. 中国农村空心化的地理学研究与整治实践. 地理学报, 2009,64(10):1193-1202.

[

|

| [12] |

周洋岑, 罗震东, 耿磊. 基于“精明收缩”的山地乡村居民点集聚规划: 以湖北省宜昌市龙泉镇为例. 规划师, 2016,32(6):86-91.

[

|

| [13] |

赵民, 游猎, 陈晨. 论农村人居空间的“精明收缩”导向和规划策略. 城市规划, 2015,39(7):9-24.

[

|

| [14] |

赵越. 城市精明收缩策略对村庄规划的启示. 世界华商经济年鉴·城乡建设, 2013,14(2):38-44.

[

|

| [15] |

王雨村, 王影影, 屠黄桔. 精明收缩理论视角下苏南乡村空间发展策略. 规划师, 2017,33(1):39-44.

[

|

| [16] |

龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构. 地理学报, 2017,72(4):563-576.

[

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

吴嘉慧. 台湾公共空间活力与基于混合利用的活化策略研究. 广州: 华南理工大学, 2016.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

庄淑亭, 任丽娟. 城市土地混合用途开发策略探讨. 土木工程与管理学报, 2011,28(1):33-37.

[

|

| [22] |

杨静雅. 城市新区土地混合使用研究: 以西安高新区为例. 西安: 西安建筑科技大学, 2014.

[

|

| [23] |

黄莉. 城市功能复合: 模式与策略. 热带地理, 2012,32(4):402-408.

[

|

| [24] |

曹小曙, 张凯, 马林兵, 等. 火车站地区建设用地功能组合及空间结构: 以广州站和广州东站为例. 地理研究, 2007,26(6):1265-1274.

[

|

| [25] |

潘梅花, 陈升忠. 乡村型半城市化地区的土地利用特征和形成机制研究: 以潮安区古巷镇为例. 生态环境学报, 2017,26(1):81-88.

[

|

| [26] |

韦雪霁, 罗小龙, 刘宝国, 等. 半城市化地区农村社会和空间变迁研究: 以江苏省姜堰市城郊结合部为例. 长江流域资源与环境, 2012,21(9):1039-1045.

[

|

| [27] |

杨丽霞, 李胜男, 苑韶峰, 等. 宅基地多功能识别及其空间分异研究: 基于嘉兴、义乌、泰顺的典型村域分析. 中国土地科学, 2019,33(2):49-56.

[

|

| [28] |

夏丽丽, 赵耀龙, 欧阳军, 等. 城中村制造业空间集聚研究: 以广州康乐村服装生产企业为例. 地理研究, 2012,31(7):1294-1304.

[

|

| [29] |

杨思, 李郇, 魏宗财, 等. “互联网+”时代淘宝村的空间变迁与重构. 规划师, 2016,32(5):117-123.

[

|

| [30] |

蔡为民, 张佰林, 张凤荣, 等. 沂蒙山区农户生计变迁及其住宅形态的响应研究. 自然资源学报, 2017,32(4):704-714.

[

|

| [31] |

姚娟, 马晓冬. 后生产主义乡村多元价值空间重构研究: 基于无锡马山镇的实证分析. 人文地理, 2019,34(2):135-142.

[

|

| [32] |

张佰林, 姜广辉, 曲衍波. 经济发达地区农村居民点生产居住空间权衡关系解析. 农业工程学报, 2019,35(13):253-261.

[

|

| [33] |

|

| [34] |

殷秀梅, 周尚意, 唐顺英, 等. 影响纽约曼哈顿商住混合度变化的因素分析. 现代城市研究, 2013,28(8):74-79.

[

|

| [35] |

|

| [36] |

郑红玉, 黄建洪, 卓跃飞, 等. 土地混合利用测度研究进展. 中国土地科学, 2019,33(3):95-104.

[

|

| [37] |

朱晓青, 邬轶群, 翁建涛, 等. 混合功能驱动下的海岛聚落范式与空间形态解析: 浙江舟山地区的产住共同体实证. 地理研究, 2017,36(8):1543-1556.

[

|

| [38] |

陈名娇. 基于微博数据的深圳市居民生活空间研究. 深圳: 深圳大学, 2017.

[

|

| [39] |

|

| [40] |

李智, 张小林, 李红波. 县域城乡聚落规模体系的演化特征及驱动机理: 以江苏省张家港市为例. 自然资源学报, 2019,34(1):140-152.

[

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

杨永芳, 刘玉振, 朱连奇. 土地利用冲突权衡的理论与方法. 地域研究与开发, 2012,31(5):171-176.

[

|

| [44] |

张梦竹, 周素红. 城市混合土地利用新趋势及其规划控制管理研究. 规划师, 2015,31(7):42-48.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |