PDF(3544 KB)

PDF(3544 KB)

PDF(3544 KB)

PDF(3544 KB)

PDF(3544 KB)

PDF(3544 KB)

基于生态系统服务供需的厦漳泉地区生态网络空间优化

({{custom_author.role_cn}}), {{javascript:window.custom_author_cn_index++;}}

({{custom_author.role_cn}}), {{javascript:window.custom_author_cn_index++;}}Optimizing the ecological networks based on the supply and demand of ecosystem services in Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou region

({{custom_author.role_en}}), {{javascript:window.custom_author_en_index++;}}

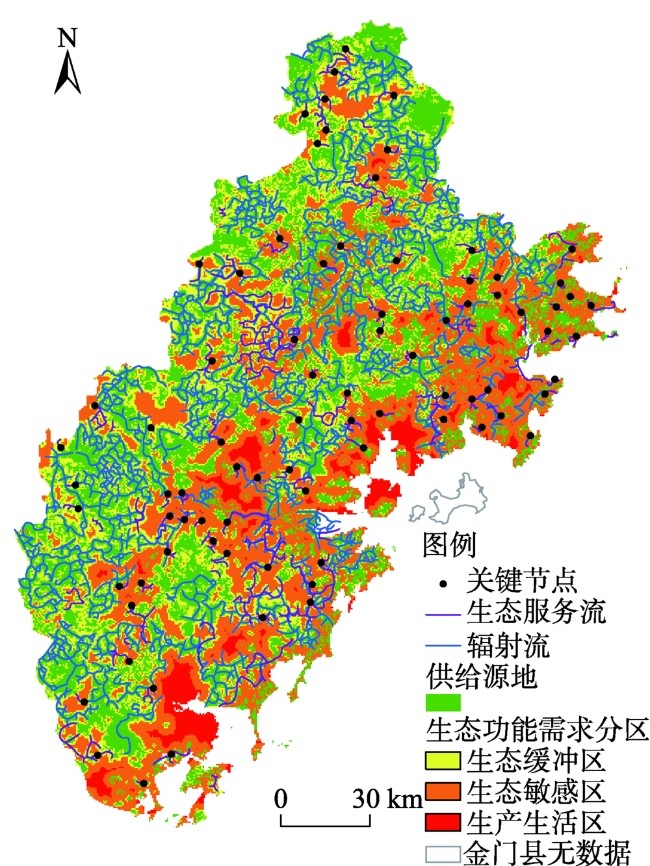

({{custom_author.role_en}}), {{javascript:window.custom_author_en_index++;}}耦合生态系统服务供需和景观生态安全格局,解构城市群地区生态空间结构,是优化农业—城镇—生态网络空间布局的基础。基于生态系统服务供需理论,以福建东南沿海厦漳泉城市群为例,综合生态系统服务最重要区域和生态红线边界确定供给源地,结合自然、经济多要素构建消费格局,应用最小累积阻力模型建立景观生态安全格局,识别需求分区、生态流网络、关键节点等组分,采用分层叠加分析重构厦漳泉地区生态网络空间。结果显示:(1)供给源地占研究区总面积的41.64%,生态缓冲区、生态敏感区和生产生活区分别占22.67%、31.58%和4.11%;(2)供给源地集中于中西部丘陵山区,耗费低值区与供给源地分布一致,而高值区呈“井”字形分布特征,集中于沿海一带;(3)生态流通道网状化程度较高,中西部主要由森林构成,东部沿海区域主要由城镇水系和绿地系统、周边农田构成,驱动因素类型和强度均呈现显著的空间异质性;(4)提出构建厦漳泉地区“九区四组团一带九廊道多中心”的生态网络空间优化布局,协调区域间生产生活生态功能组合,促进经济—生态空间协同发展。

Coupling the supply and demand of ecosystem service with the security pattern of landscape ecology, and deconstructing the ecological space structure of urban agglomerations are the basis for optimizing the spatial arrangement of agriculture-urban areas-ecology networks. Based on the theory of supply and demand for ecosystem service, ecosystem service supply area was determined by fusing the most important areas of the integrated ecosystem services and the boundaries of the ecological red line, by taking Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou Urban Agglomeration in the southeast coast of Fujian province as an example. In combination of natural and economic factors, the consumption pattern can be constructed. The minimum cumulative resistance model was further applied to establish a landscape ecology security pattern in order to identify landscape components, such as demand zones, network of ecological flows, and key nodes. Furthermore, the ecological network space of Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou region was reconstructed by utilizing layered overlay analysis. The results showed that: (1) The supply area occupied 41.64% of the study area, in addition, ecological buffer zones, ecological sensitive zones, and production and living zones accounted for 22.67%, 31.58%, and 4.11%, respectively. (2) The source of supply was mainly distributed in the hilly and mountainous areas of the central and western regions, where the low-cost areas of ecosystem service were located. The high-cost areas concentrated in the coastal regions were characterized by an octothorpe shaped distribution pattern. (3) Ecological flow paths were highly meshed. They were mainly composed of forests in the central and western regions, and urban water system, green space systems and surrounding farmland in the eastern coastal areas. Both the type and intensity of the driving factors suggested significant spatial heterogeneity. (4) Constructing an ecological network space optimization layout of "nine zones, four groups, one belt, nine corridors and multi-centers" in the study region was also proposed in this research, so as to coordinate the production-living-ecological function among the region and facilitate the synergetic development of the economic-ecological space.

生态系统服务 / 生态网络空间 / 最小累积阻力模型 / 厦漳泉地区 {{custom_keyword}} /

ecosystem services / ecological networks / MCR model / Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou region {{custom_keyword}} /

表1 评价因子体系及阻力系数Table 1 Evaluation factors and resistance coefficients |

| 评价因子 | 单位 | 权重 | 阻力值 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | |||

| 人口密度 | 人·km-2 | 0.251 | 0~50 | 50~500 | 500~3000 | 3000~6000 | >6000 |

| 土地利用类型 | — | 0.251 | 森林、湿地、水域 | 灌木林、草地 | 耕地 | 裸地等 | 建设用地 |

| 距交通干线距离 | m | 0.027 | >5000 | 2000~5000 | 1000~2000 | 500~1000 | <500 |

| 距水源涵养区距离 | km | 0.251 | 0~1 | 1~3 | 3~5 | 5~10 | >10 |

| 坡度 | (°) | 0.054 | 0~5 | 5~10 | 10~25 | 25~35 | >35 |

| 高程 | m | 0.054 | 0~200 | 200~400 | 400~600 | 600~1000 | >1000 |

| 土壤侵蚀强度 | — | 0.114 | 微弱 | 轻度 | 中度 | 强度 | 极强和剧烈 |

| 注:森林的阻力值为5。 |

图4 厦漳泉地区景观生态安全格局Fig. 4 Landscape ecology security pattern in Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou region |

表2 “九区四组团一带九廊道多中心”生态网络空间优化说明Table 2 Interpretation of "nine zones, four groups, one belt, nine corridors and multi-centers" |

| 核心概念 | 解释说明 | |

|---|---|---|

| 九区 | 生态保育核心区与水土保持敏感区 | 将生态保育核心区与水土保持敏感区划分为西北部水源涵养与生态保育、中部水土流失敏感、西南部水源涵养与生态保育三大区 |

| 生态—农业交错区 | 将生态—农业交错区划分为中北部生态农业、安溪高地生态农业、中南部生态农业三大区 | |

| 城郊集约农业区 | 将城郊集约农业区划分为惠安集约农业生产、厦—漳外围集约农业生产、东南部集约农业生产三大区 | |

| 四组团 | 一核 | 厦门市中心城区 |

| 双翼 | 泉州市和漳州市中心 | |

| 一重心 | 漳江河口城镇中心 | |

| 一带九廊 | 一带 | 海岸生态防护带 |

| 九廊道 | 人工—自然生态廊道、自然生态廊道共同形成“五横四纵”生态廊道网络 | |

| 多中心 | 城镇中心 | 市区城镇中心 |

| 县级城镇中心 | ||

| 生态关键中心 | — | |

| [1] |

景永才, 陈利顶, 孙然好. 基于生态系统服务供需的城市群生态安全格局构建框架. 生态学报, 2018,38(12):4121-4131.

近年来,生态系统服务供需失调引发了一系列问题,诸如城市热岛、生态用地流失、环境污染、生物多样性减少等生态风险问题,已成为威胁生态安全、制约社会经济可持续发展的重要因素,因此维持生态系统服务供需平衡是生态安全健康发展的保障和关键。梳理了生态系统服务评价、生态安全格局构建的研究现状,指出了存在的不足,同时构建了基于生态系统服务的城市群生态安全格局基本框架,并提出了生态安全格局未来的研究重点:城市群区域和城市内部生态系统服务的多尺度综合评价、城市功能区的划分及对生态安全的胁迫作用、生态过程与生态系统服务与生态安全的耦合、基于生态系统服务流的生态安全格局构建、模拟和优化。通过耦合社会经济数据、卫星遥感数据、城市地图大数据,评价城市内部和外部不同尺度的生态系统服务,保障城市群生态系统服务流畅通传输,实现城市群生态安全格局评价和优化。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [2] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [3] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [4] |

彭保发, 郑俞, 刘宇. 耦合生态服务的区域生态安全格局研究框架. 地理科学, 2018,38(3):361-367.

在深入阐明生态系统服务与区域生态安全格局之间内在联系的基础上,根据人类社会与生态系统之间以生态服务流为纽带形成的反馈机制,提出基于驱动(Driver)-压力(Pressure)-状态(State)-影响(Impact)-响应(Response)区域生态安全格局研究框架。该框架有助于深入理解区域生态安全维持和区域生态安全问题形成的机制,拓展区域生态安全评估、生态安全格局维持和提升的视野。当前,耦合生态服务的区域生态安全格局研究有3个关键的前沿议题:① 生态服务需求和生态服务供给的空间耦合及其对人类活动的响应;② 维持生态系统服务流网络结构完整性和稳定性的人类活动阈值;③ 耦合人类生态服务供给和需求的区域生态安全评估模型。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [5] |

In response to ecosystem degradation from rapid economic development, China began investing heavily in protecting and restoring natural capital starting in 2000. We report on China's first national ecosystem assessment (2000-2010), designed to quantify and help manage change in ecosystem services, including food production, carbon sequestration, soil retention, sandstorm prevention, water retention, flood mitigation, and provision of habitat for biodiversity. Overall, ecosystem services improved from 2000 to 2010, apart from habitat provision. China's national conservation policies contributed significantly to the increases in those ecosystem services.

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [6] |

马琳, 刘浩, 彭建, 等. 生态系统服务供给和需求研究进展. 地理学报, 2017,72(7):1277-1289.

生态系统为人类供给产品与服务,人类对其产品与服务形成需求和消费,供需两者共同构成生态系统服务从自然生态系统流向人类社会系统的动态过程。对生态系统服务的供给和需求进行识别、度量、空间化及均衡分析是生态系统服务研究的重要组成部分,有助于生态系统有效管理以及自然资源合理配置,为生态系统服务付费和生态补偿提供理论支撑。本文基于国内外理论和案例研究成果,首先梳理生态系统服务供给和需求的含义,其次总结和对比从供需空间特征角度对生态系统服务的分类,并归纳生态系统供给和需求的空间化方法,最后从实际供给和潜在供给、实现需求和总量需求、供需数量和空间关系3个方面探讨生态系统服务供需均衡分析框架。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [7] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [8] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [9] |

肖玉, 谢高地, 鲁春霞, 等. 基于供需关系的生态系统服务空间流动研究进展. 生态学报, 2016,36(10):3096-3102.

生态系统服务研究越来越强调服务与人类福利的关系。生态系统服务空间流动研究试图在生态系统服务供给与使用之间构建因果联系,探索服务供给时空动态与人类福利变化的关系。综述了20世纪90年代以来国内外生态系统服务研究的进展,梳理了生态系统服务空间流动研究发展的脉络及其出现的必要性,提出了未来生态系统服务空间流动发展的重要方向是分布式空间模拟,但这受到数据可获得性和专业知识的限制。未来可以通过利用已有地理资源数据库和派生数据库增加数据来源,组建由不同学科人员组成的研究团队来弥补专业知识不足造成的影响。通过生态系统服务空间流动研究,可以在生态系统服务供给和需求之间建立反馈关系,为制定科学合理的管理政策提供科学依据。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [10] |

曾辉, 陈立顶, 丁圣彦. 景观生态学. 北京: 高等教育出版社, 2017: 107-132.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [11] |

任志远, 刘焱序. 基于价值量的区域生态安全评价方法探索: 以陕北能源区为例. 地理研究, 2013,32(10):1771-1781.

区域生态安全研究对实现区域可持续发展具有重要战略意义。以价值量为基础,采用部分生态估算模型为例,区分出生态系统服务和损失,分析在具体区域使用价值量比值形式表述生态安全程度的可行性和合理性。研究表明: ① 生态系统服务价值和生态风险损失的时间波动规律不一致,在陕北地区生态恢复背景下生态系统安全程度并未出现直线上升,人类活动和气候变化在地理—生态过程中的交互作用复杂。② 使用SOM神经网络基于生态安全度将研究区划分为4 个子区域,并进行优化调控讨论。结果说明基于价值量的计算方法可以降低指标权重打分过程产生的不确定性,时空精度高,在实践中可以应用。由于生态估算模型本身还有较大改进空间,因此不确定性仍然存在,多尺度、多方法相互对照评价是后续研究的目标。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [12] |

Spatial disconnections between locations where ecosystem services are produced and where they are used are common. To date most ecosystem service assessments have relied on static indicators of provision and often do not incorporate relations with the corresponding beneficiaries or benefiting areas. Most studies implicitly assume spatial and temporal connections between ecosystem service provision and beneficiaries, while the actual connections, i.e., ecosystem service flows, are poorly understood. In this paper, we present a generic framework to analyze the spatial connections between the ecosystem service provisioning and benefiting areas. We introduce an indicator that shows the proportion of benefiting areas supported by spatial ecosystem service flows from provisioning areas. We illustrate the application of the framework and indicator by using global maps of provisioning and benefitting areas for pollination services. We also illustrate our framework and indicator using water provision and climate regulation services, as they portray important differences in spatiotemporal scale and process of service flow. We also describe the possible application of the framework for other services and other scales of assessment. We highlight how, depending on the ecosystem service being studied, the spatial service flows between provisioning and benefiting areas can limit service delivery, thereby reducing the local value of ecosystem service supply. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [13] |

甄霖, 刘雪林, 魏云洁. 生态系统服务消费模式、计量及其管理框架构建. 资源科学, 2008,30(1):100-106.

当前,人类社会对生态系统服务的需求和消费日益增加,由此引发了生态系统服务的变化。然而,生态系统服务的消费机制仍然是一个空白的研究领域。本文以生态系统服务-消费-管理的互动关系为主线,从理论基础和实践应用的角度,对生态系统服务消费的概念理论、基本范式、度量体系和管理框架进行了探讨,将与人类消费关系密切的生态系统的供给功能分为生产功能和承载功能,将生态系统服务消费定义为人类生产和生活对生态系统服务的消耗、利用和占用,生态服务消费区分成直接消费和间接消费两种基本模式,强调生态系统服务直接与间接产品界定和消费者确定在生态系统服务消费研究中的重要性,初步给出了两种生态服务消费的不同计量方法。研究提出生态系统服务消费的函数表达式为:Ec= Edc[f(Xa, Xhz, Xgen, Xedu, Xbev, Xcmr, Xinc,…,Xn)] +Eidc。生态系统服务消费研究将为政府在生态系统服务的投资、贸易、补贴、税收等方面的决策,提供科学依据。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [14] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [15] |

武爱彬, 赵艳霞, 沈会涛, 等. 京津冀区域生态系统服务供需格局时空演变研究. 生态与农村环境学报, 2018,34(11):968-975.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [16] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [17] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [18] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [19] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [20] |

方创琳, 周成虎, 顾朝林, 等. 特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径. 地理学报, 2016,71(4):531-550.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [21] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [22] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [23] |

杨姗姗, 邹长新, 沈渭寿, 等. 基于生态红线划分的生态安全格局构建: 以江西省为例. 生态学杂志, 2016,35(1):250-258.

生态红线是对维护生态安全格局、保障生态系统服务具有重要战略意义的空间区域,也是实现国家和区域生态安全的重要途径。本文以江西省为研究区域,通过生态系统服务重要性和生态敏感性评价,并结合现有的生态保护地区,划定江西省生态红线区域总面积为59608.16 km2,占全省总面积的35.71%。然后以生态红线区域作为生态安全格局构建的生态源地,基于最小累积阻力模型构建了江西省生态安全格局,确定了生态廊道、辐射通道、生态战略节点等生态安全格局组分的空间分布,并划分为低、中、高3种水平生态安全格局。其中低水平安全格局面积为78285.47 km2,占研究区面积的46.89%;中水平安全格局和高水平安全格局面积分别是49405.89和23104.93 km2,各占研究区面积的29.59%和13.84%。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [24] |

谢高地, 张彩霞, 张雷明, 等. 基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进. 自然资源学报, 2015,30(8):1243-1254.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [25] |

谢高地, 甄霖, 鲁春霞, 等. 一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法. 自然资源学报, 2008,23(5):911-919.

Costanza等提出的生态服务价值化评估方法在中国直接运用存在一些缺陷:低估或者忽略了某些生态系统服务价值。因此,笔者在其生态系统服务价值评估体系的基础上分别在2002年和2006年对中国700位具有生态学背景的专业人员进行问卷调查,得出了新的生态系统服务评估单价体系。通过对比发现,调查获得的基于专家知识的生态系统服务单价体系与基于物质量估算的生态系统服务价值之间具有较好的可比性。该基于专家知识的生态系统服务评估体系可以用于已知土地利用面积的生态系统服务价值估算,能在较短时间内获得较为精确的结果。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [26] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [27] |

刘慧敏, 刘绿怡, 丁圣彦. 人类活动对生态系统服务流的影响. 生态学报, 2017,37(10):3232-3242.

生态系统服务流对生态系统服务地形成、输送、转化和维持具有重要作用,搭建起了生态系统服务供给与人类需求之间的桥梁,成为近期学者关注的焦点之一。随着人口数量的急剧增加和经济社会的快速发展,人类的物质需求呈非线性方式增长。人类在利用生态系统服务流带来惠益的同时,也给生态系统服务流带来压力。综述了生态系统服务流的内涵和属性特征,包括生态系统服务流的定义、分类、时空尺度、载体特征和量化属性等。分析了人类活动对生态系统服务流的影响机制,即积极的与消极的人类活动通过对生态系统服务流的空间单元、传递载体和量化属性等方面的影响进而影响到具体的生态系统服务流并最终影响人类福祉。探讨了通过生态系统服务流价值和风险评估、生态系统服务流保护规划、生态系统服务流恢复与重建等积极的人类活动,来实现生态系统服务流传输功能的可持续。未来可以通过对生态系统服务流路径载体衰减效应研究、多尺度分析处理系统的使用和生态系统服务流传输网络动态耦合模型的构建等来制定合理的生态系统服务流集成管理。通过对人类活动与生态系统服务流相互关系的研究,有利于对退化的生态系统服务流进行保护和恢复,也可为生态系统服务流相关研究奠定基础。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [28] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [29] |

黄隆杨, 刘胜华, 方莹, 等. 基于“质量—风险—需求”框架的武汉市生态安全格局构建. 应用生态学报, 2019,30(2):615-626.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [30] |

马明, 顾康康, 李咏. 基于生态安全格局的城乡生态空间布局与优化: 以宣城市为例. 中国农业资源与区划, 2019,40(4):93-102.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [31] |

蒙吉军, 王雅, 王晓东, 等. 基于最小累积阻力模型的贵阳市景观生态安全格局构建. 长江流域资源与环境, 2016,25(7):1052-1061.

贵阳市是我国典型的喀斯特地区,水土流失严重,生态环境脆弱。在生态重要性、景观连通性和生态需求分析的基础上进行生态源地识别,根据土地覆被状况、人为干扰程度和夜间灯光数据构建了生态阻力面,基于最小累积阻力模型识别生态廊道网络,在此基础上构建了贵阳市域和市区的景观生态安全格局。结果表明:(1)贵阳市最重要和重要生态斑块总面积5393.43 km2,主要分布在西部和北部;生态用地斑块的景观连通度总体较高,其中园地最好,林地最差;生态需求较高的区域主要分布在人口密集的城市建成区周边。生态源地占总面积的18.56%,集中分布于北部及西南部红枫湖、百花湖等区域;(2)贵阳市生态廊道总长为933.58 km,其中关键廊道长287.6 km,沿东北向西南方向延伸。现状廊道遍布市域,主要为河流水系;潜在廊道和关键廊道98%都为林地,主要分布于北部和西部生态环境较好的山地丘陵区;(3)市区景观生态安全格局中,生态源地主要集中在百花湖、红枫湖、香纸沟、相思河等风景区,花溪湿地和南明河作为市区关键廊道纵贯南北。最后,在此基础上提出了“保护和建设并重、区县间统一规划的”生态系统管理对策,为贵阳市生态环境建设提供切实可行的科学指导。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [32] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [33] |

郑达贤, 汤小华. 福建省生态功能区划研究. 北京: 中国环境科学出版社, 2007: 41-56.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [34] |

李潇然, 李阳兵, 王永艳, 等. 三峡库区县域景观生态安全格局识别与功能分区: 以奉节县为例. 生态学杂志, 2015,34(7):1959-1967.

景观格局优化是景观生态学中的热点和难点问题,三峡库区作为长江中上游地区生态纽带,其生态安全问题更是成为重中之重。本文选择奉节县为研究区域,在GIS技术支持下对2012年景观类型图进行处理,选取土地利用、地形位指数及土壤侵蚀等阻力因子构建最小耗费距离模型,对研究区内景观生态安全格局进行识别并进行功能分区。本文依据最小耗费阻力面,构建生态“源”地、生态廊道和战略点等景观格局组分,加强和完善生态网络的空间连通性,以提高景观生态格局稳定性及完善生态功能分区。根据耗费阻力突变点,将研究区划分成水源涵养区、生态缓冲区、生态敏感区、生产生活区4个功能区,各区占地百分比分别为36.74%、24.16%、15.48%和23.62%,同时综合考虑自然因素和社会经济因素,模拟建设用地的扩张,为城市扩张规划提供合理依据。 [

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [35] |

蔡青, 曾光明, 石林, 等. 基于栅格数据和图论算法的生态廊道识别. 地理研究, 2012,31(8):1523-1534.

利用图论中最短路算法思想和ArcGIS的空间分析功能,对生境中动物迁徙廊道的识别与构建进行研究。通过对具有不同空间自相关特征的模拟景观进行分析,发现该方法具有较好的适应性,能识别出不同类型模拟景观的廊道。在模拟景观分析的基础上,将该算法应用于长沙市大河西先导区,计算了先导区重要栖息地之间的廊道。研究表明该计算方法提取的生态廊道具有明显的冗余性,充分反映了物种在不同栖息地之间迁徙的需求,具有一定的生态学意义。同时廊道提取结果在一定程度上反映了城市发展对生态系统尤其是生态廊道的胁迫与挤占。通过对廊道空间结构的分析还发现生态廊道存在一定的瓶颈区域,对该区域的生态恢复与重建将对物种多样性的保持起到关键作用。该方法为区域土地管理以及生态环境保护规划提供一定的科学依据。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [36] |

刘慧敏, 范玉龙, 丁圣彦. 生态系统服务流研究进展. 应用生态学报, 2016,27(7):2161-2171.

随着社会经济的发展,人类对生态系统的干扰导致多种生态服务退化或消失.生态系统服务流对生态系统服务的输送、转化和维持有重要作用,并成为相关研究的新兴方向之一.本文在对生态系统服务流进行分类的基础上,分析了生态系统服务传递的载体,初步探讨生态系统服务流的形成机制,包括服务流的形成、属性、尺度特征、定量化及其制图等.同时,对生态系统服务流的成本效应,如输送成本、转化成本、使用成本和成本相对性等进行尝试性分析,旨在分析生态系统服务流传递过程中的成本耗散.生态系统服务流研究一定程度上解决了生态系统服务价值评估的“双重核算”问题,使人类准确识别生态系统服务供给和消费热点区域,有利于生态系统服务在传递过程中达到效益最大化,对提出科学合理的生态补偿有重要意义.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [37] |

杨天荣, 匡文慧, 刘卫东, 等. 基于生态安全格局的关中城市群生态空间结构优化布局. 地理研究, 2017,36(3):441-452.

构建区域生态安全格局、优化城市群生态空间结构,有利于促进社会经济与生态环境的和谐发展。以中国西部关中城市群为例,在RS与GIS技术支持下,通过生态服务重要性与生态环境敏感性评价识别生态源地,并基于最小累积阻力模型构建区域生态安全格局,进而开展生态空间结构优化布局研究。结果表明:① 生态保护源地面积共26191.19 km2,占全区的47.51%;② 除生态源地外,低、中、高水平安全格局区域分别占全区的39.14%、9.86%和3.49%;③ 源间廊道多呈南北走向且连通成网状的程度较低;④ 提出构建以“四带、三区、七组团、十廊道、多中心”为核心的“绿心廊道组团网络式”布局体系,优化关中城市群生态空间结构。本研究可为区域生态保护与城市群可持续发展提供参考与借鉴。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [38] |

朱鹤健. 我国亚热带山地生态系统脆弱区生态恢复的战略思想: 基于长汀水土保持11年研究成果. 自然资源学报, 2013,28(9):1498-1506.

在探析以长汀为代表的我国亚热带山地生态系统脆弱区生态恢复过程内在关联性的基础上,提出"天时、地利、人和"的生态恢复策略。该策略以人地关系和谐论为指导,其含义为:顺乎天时,最大限度地发挥自然界的再生能力;调控坡面径流,化地害为地利;发挥人的主观能动性,构建物质与经济良性循环的土地和谐利用模式。在实践这个策略过程中,必须实现在观念、策略、技术上的转变以及技术瓶颈、空间局限和体制障碍的突破。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [39] |

池源, 石洪华, 孙景宽, 等. 城镇化背景下海岛资源环境承载力评估. 自然资源学报, 2017,32(8):1374-1384.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [40] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [41] |

陈峰, 李红波, 张安录. 基于生态系统服务的中国陆地生态风险评价. 地理学报, 2019,74(3):432-445.

传统的生态风险评价主要依据是点源性威胁、区域景观格局变化等生态实体特征指标,忽略了与实体功能属性密切相关的人类福祉因素。将生态系统服务纳入生态风险评价体系是一个新的研究思路。本文运用GIS和遥感技术重构了中国陆地生态系统服务的空间图谱,采用生态风险分析模型给出了基于生态系统服务的中国陆地生态风险格局的定量描述和空间分布,划定了不同置信水平下的生态风险管控优先区。结果表明:① 2000-2010年中国陆地生态系统年均总生态系统服务指数取值在0~2.17之间,年际间呈现小幅波动趋势,年平均总指数在0.30~0.57之间变化,其中24.7%的区域显著增加,主要分布在台湾、云贵高原及新疆西北内陆区,37.1%的区域显著减少,主要分布在东北、青藏高原及中东部地区;② 不同置信水平下的中国陆地生态系统服务存在的风险损失不尽相同。如当置信水平为90%时,总生态系统服务指数的可能损失比例为24.19%,生态风险指数为0.253。比较置信水平和生态风险指数间的关系,发现当置信水平较高时,生态系统服务蒙受风险的概率相应降低,但此时出现风险时所承受的损失也对应增加;③ 以90%置信水平为例,中国生态地理区划的风险特征表现为:平均生态系统服务风险指数居前列的六位依次为内蒙古高原生态区、华北平原生态区、黄土高原生态区、东北平原生态区、横断山生态区、青藏高原生态区,极重度风险所占区域面积比例依次为55.89%、26.63%、24.35%、20.62%、18.70%、25.12%。

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [42] |

陶岸君, 王兴平. 面向协同规划的县域空间功能分区实践研究: 以安徽省郎溪县为例. 城市规划, 2016,40(11):101-112.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| {{custom_ref.label}} |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

PDF(3544 KB)

PDF(3544 KB)

/

| 〈 |

|

〉 |