PDF(1226 KB)

PDF(1226 KB)

PDF(1226 KB)

PDF(1226 KB)

PDF(1226 KB)

PDF(1226 KB)

湖泊型旅游地社区参与的去权过程及启示——以安徽省太平湖为例

({{custom_author.role_cn}}), {{javascript:window.custom_author_cn_index++;}}

({{custom_author.role_cn}}), {{javascript:window.custom_author_cn_index++;}}The process and enlightenment of community disempowerment in lake-type tourism destination:Taking Anhui Taiping Lake as an example

({{custom_author.role_en}}), {{javascript:window.custom_author_en_index++;}}

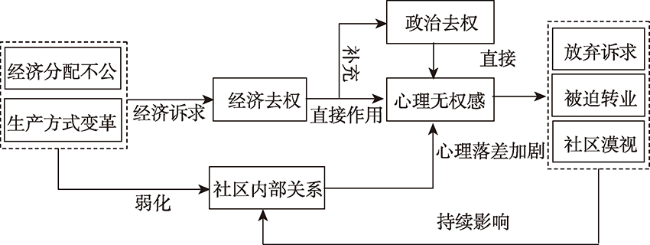

({{custom_author.role_en}}), {{javascript:window.custom_author_en_index++;}}增权是社区参与旅游研究的重要领域。增权对应的概念是去权,对社区去权的研究能够为增权探索提供扎实的理论基础和路径借鉴。运用文献分析、深度访谈和田野调查等方法,以安徽省太平湖为例,借助社区增权分析框架,探索湖泊型旅游地社区参与的去权过程。研究发现:(1)太平湖渔民群体在政治、经济、心理和社会四个维度上都显现出权利被削弱甚至处于无权的状态。(2)经济利益分配不公是社区居民“权能感”丧失最直接的因素,为改变利益主体之间的权力关系,对政治权益的要求常成为经济诉求的辅助手段;经济、政治和社会三方面去权共同导致了社区心理无权感。(3)太平湖社区参与的去权呈现了螺旋下降的过程。(4)相对区位条件、参与旅游程度、个人能力等因素导致对“权能感”感知明显不同,社区内部出现分化。最后,从制度、政府和社区层面探讨了湖泊型旅游地社区去权的根源。

Empowerment is an important field of community participation in tourism research. Disempowerment is the corresponding concept of empowerment, and the study of disempowerment can provide a solid theoretical basis and path for the exploration of empowerment. In the case of the Taiping Lake, using the methods of literature analysis, in-depth interview and field investigation, based on the community empowerment analytic framework, this study explored the process of community disempowerment in lake-type tourist destinations and found that the right of fishermen was weakened on political, economic, social, and psychological aspects. Unfair distribution of economic benefits is the most direct factor of the loss of community residents' sense of power. To change the power relationship between interest subjects, the request of political rights and interests generally becomes the auxiliary means of economic appeal, and the disempowerments of economy, politics and society can lead to the emergence of community psychology "sense of power". The empowerment of Taiping Lake community participation presents a spiral decline process. The perceptions of "sense of power" are significantly different due to the relative location, the degree of participation in tourism, personal ability and other factors, and the community is divided. Finally, this paper explores the roots of disempowerment of Taiping Lake community in terms of the institution, government and community.

社区去权 / 社区参与 / 湖泊型旅游地 / 安徽太平湖 {{custom_keyword}} /

community disempowerment / community participation / lake-type tourism destination / Anhui Taiping Lake {{custom_keyword}} /

表2 渔民群体对待禁渔态度差异划分Table 2 The different attitudes of fishermen towards forbidden fishing |

| 禁渔态度 | 代表性群体 | 代表性观点 |

|---|---|---|

| 支持 | 年老,产生疲劳的养殖渔民 | 年纪大了,这一行业也有风险,很累,刚好趁政府征收网箱可以得到一笔可观的经济补偿,也挺满意的 |

| 无所谓 | 靠近核心景区的渔民; 以天然捕捞为副业的渔民 | 这几年旅游发展挺好,我们还好,靠着位置开开饭店什么的,找小工也容易;政府禁渔也不会那么严,我们偷偷地捕鱼还是可以的,大不了收了渔具 |

| 抵触 | 投资较大的专业养殖渔民 | 我们对养殖的未来充满信心,也有了经验,网箱被征收,现在虽然一次性补偿很诱人,以后怎么办 |

图3 太平湖社区四维度去权的逻辑关系Fig. 3 The logic relationship of four-dimensional community disempowerment in Taiping Lake area |

| [1] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [2] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [3] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [4] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [5] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [6] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [7] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [8] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [9] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [10] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [11] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [12] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [13] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [14] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [15] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [16] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [17] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [18] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [19] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [20] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [21] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [22] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [23] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [24] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [25] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [26] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [27] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [28] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [29] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [30] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [31] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [32] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [33] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [34] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [35] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [36] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [37] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [38] |

左冰. 分配正义:旅游发展中的利益博弈与均衡. 旅游学刊, 2016, 31(1): 12-21.

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [39] |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [40] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [41] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [42] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [43] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [44] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [45] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| [46] |

[

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

| {{custom_ref.label}} |

{{custom_citation.content}}

{{custom_citation.annotation}}

|

/

| 〈 |

|

〉 |