作者简介:谷树忠(1963- ),男,河北威县人,博士,研究员,主要从事资源经济、资源安全、资源政策和生态文明制度等研究。E-mail: 2013735800@qq.com

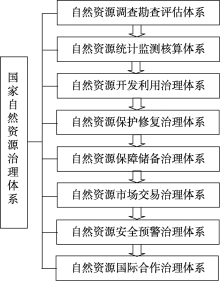

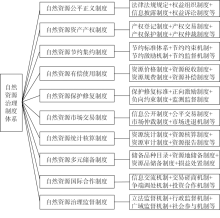

基于生态文明、高质量发展和国家治理新时代的战略需求,以及国内外自然资源治理发展趋势,对中国新时代自然资源治理的指导思想、基本理念、理论体系、基本原则和目标体系等进行系统解析,对包括调查勘查评估、统计监测核算、开发利用治理、保护修复治理、保障储备治理、市场交易治理、安全预警治理和国际合作治理等在内的中国新时代自然资源治理框架体系进行系统刻画,对包括公平正义制度、资产产权制度、节约集约制度、有偿使用制度、保护修复制度、市场交易制度、统计核算制度、多元储备制度、国际合作制度和治理监督制度在内的中国特色自然资源治理制度体系进行系统解构。研究结论与观点对于提高中国自然资源治理体系与能力现代化建设水平具有重要参考价值。

Based on the strategic needs of ecological civilization, high-quality development and national governance in a New Era, and the analyses on the development trends of natural resources management at home and abroad, the guiding ideology, basic ideas, theoretical system, basic principles and target system of natural resources governance in China's New Era have been systematically analyzed. And China's framework of natural resources governance system in the New Era, including investigation and assessment, statistics monitoring and accounting, development and utilization, protection and repair, reserve management, market transaction, security early warning and international cooperation subsystems, are comprehensively analyzed and illustrated. The institutional systems of natural resources governance with Chinese characteristics are analyzed and depicted as the following institutions: institutions for justice and fairness of resources allocation; institutions for property rights of resources; institutions for efficient and intensive utilization of resources; institutions for payment of resources utilization; institutions for protection and conservation of resources; institutions for market transaction of resources; institutions for statistics and accounting of resources; institutions for multi-subject reserve of resources; institutions for international cooperation of resources, and institutions for supervision of resources governance. The conclusions and views of the study are of great reference value to improving the capacity and level of China's natural resources governance in the New Era.

中国已经开始全面进入生态文明、高质量发展、国家治理和国家安全的新时代。新时代的中国, 迫切需要建立健全中国特色的自然资源治理体系, 提升自然资源治理的能力。

中国已经全面进入生态文明的新时代, 其主要标志:一是习近平生态文明思想全面确立, 其核心内涵有8个方面[1, 2]。二是生态文明制度体系初步确立, 《生态文明体制改革总体方案》[3]勾勒出了生态文明制度体系的基本架构, 相继出台的60余个生态文明体制改革专项方案丰富了生态文明制度体系的核心内容。三是生态、环境、资源和空间领域的基本态势明显好转, 环境污染趋势总体上得到有效遏制, 部分领域(特别是大气和水)、部分地区(特别是珠江三角洲地区)的环境质量逐步好转[4]; 资源浪费现象开始得到治理, 节地、节能、节水工作等均取得显著进展, 尤其是能耗强度明显下降、土地产出率显著提高; 生态恶化趋势得到初步遏制, 以生态保护红线为主体的生态保护格局正在加速形成, 国家公园体制开始试行, 尤其是森林覆盖率持续提高; 国土空间无序开发的局面得到初步扭转, 主体功能区格局正在形成, 多规合一试点取得重要进展, 国土空间规划体系的雏形开始显现。

生态文明建设有广义和狭义之分[5]。狭义的生态文明建设包括四个主要领域, 即资源、环境、生态、空间, 从目标和要求上看, 可以将生态文明建设进一步概括为资源节约、环境友好、生态保育和空间优化。显然, 基于加快生态文明建设的目标, 资源节约及其不可或缺的基础— — 资源治理是必然的要求。另一方面, 鉴于普遍存在的资源浪费、资源破坏、资源侵占、资源流失等现象, 加强资源治理, 根治资源问题, 又是十分迫切的。

2017年中共十九大报告首次提出经济要实现高质量发展, “ 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段” , 要“ 推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革” , “ 努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展” [6]。

一般地, 高质量发展包含五个方面的核心内涵:投入产出率高、科技贡献率高、高新产业占比高、合作开放度高、绿色发展水平高[7, 8, 9]。不难理解, 作为绿色发展核心内涵的资源节约、环境友好、生态保育, 对于高质量发展至关重要; 进一步延伸, 以资源节约为基本宗旨之一的资源治理, 对于高质量发展也是至关重要的。没有资源治理, 便没有真正意义上的高质量发展。

经济高质量发展, 一要将经济增长的资源消耗降下来, 包括降低水资源消耗、能源消耗和土地资源占用, 实现资源节约型经济增长; 二要将资源(水资源、能源和土地等)作为重要限制因素和约束手段, 规制地区和企业的经济行为, 包括约束经济增长方式和规模, 倒逼其经济转型发展, 尤其是通过约束和倒逼, 促进经济绿色转型发展。经济的高质量发展, 没有科学有效的自然资源治理是不可能实现的, 而且需要科学、精准的自然资源治理。

中共十九届四中全会作出了《关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》[10], 明确提出了“ 加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理” , 并明确提出到2035年“ 基本实现国家治理体系和治理能力现代化” , 到2050年“ 全面实现国家治理体系和治理能力现代化” 的目标。

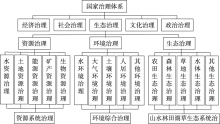

国家治理体系建设, 涉及国家建设和发展的各个方面、各个领域。根据“ 五位一体” 总体布局, 可以简要地将国家治理体系归结为五个方面(图1), 即经济治理、社会治理、生态治理、文化治理和政治治理五个一级治理领域, 每个一级治理领域又可再分若干二级领域, 其中生态治理领域(广义)又可包括资源治理、环境治理和狭义的生态治理; 而每个二级领域又再细分若干个三级领域, 其中资源治理又可细分为水资源治理、土地资源治理、矿产资源治理、能源资源治理、生物资源治理等。

同时, 加强社会治理、建设和谐社会也对自然资源治理提出了迫切需求。建设富强、民主、文明、和谐、美丽中国, 是新时代中国的愿景[6]。和谐社会是实现新时代中国愿景的关键方面。造成社会不和谐的因素很多, 其中资源领域的不和谐是重要诱因。自然资源领域的利益矛盾和冲突呈多发之势, 土地、水、森林、矿产、草地等资源领域均是如此, 尤其表现为地权、水权、林权、矿权等方面的争议、纠纷和冲突, 且这种争议、纠纷和冲突的影响是十分广泛的、强烈的。为此, 建设和谐社会对资源治理提出了强烈而迫切的需求, 迫切要求理清、理顺资源领域的社会关系, 消除社会不稳定的资源诱因。

世界已进入百年未有之大变局[11], 经济、政治、安全等格局均处于持续重塑状态。为积极应对国内外形势变化, 建立健全国家安全体系是必然趋势。《中华人民共和国国家安全法》第2条:“ 国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态, 以及保障持续安全状态的能力” [12]。2014年4月15日, 习近平在主持召开的中央国家安全委员会第一次会议中, 提出“ 构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系” [13]。之后, 随着对国家安全内涵认识的不断深化, 国家安全的领域也不断拓展, 随着最近生物安全的加入, 目前我国国家安全体系由16个方面有机组成:政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、网络安全、生态安全、资源安全、核安全、海外利益安全、生物安全、太空安全、极地安全、深海安全(后5个领域是逐步补充增加的)。

无论领域如何拓展, 资源安全始终是国家安全体系的重要组成部分。所谓资源安全, 是“ 一个国家或地区可以持续、稳定、及时、足量和经济地获取所需自然资源的状态或能力” [14]。资源安全对资源治理提出了必然而迫切的要求, 特别是作为一个人口、经济、国土、政治、文化等方面的大国, 中国自然资源需求不可能过多地依赖于风险性、不确定性日益增多的国际资源供给, 更不能以不可预测的资源行为主体的面目出现在世界面前, 有必要全面明确地说明我国的自然资源需求, 必要时还需要说明我国资源战略的意图、目标和重点, 保持国家自然资源战略定力, 维系世界资源格局。

建立健全自然资源治理体系, 必须有科学的思想和先进的理念作为指导。面向新时代, 建立健全自然资源治理体系, 习近平生态文明思想将是根本遵循, 系列先进理念将是重要借鉴。

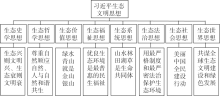

新时代自然资源治理及其体系与能力建设, 要以习近平生态文明思想为指引(图2)。习近平生态文明思想由8个方面有机组成[15]:以生态兴则文明兴为核心内涵的生态史学思想, 以人与自然和谐共生为核心内涵的生态哲学思想, 以绿水青山就是金山银山为核心内涵的生态价值思想, 以优良生态环境是最普惠的民生福祉为核心内涵的生态福祉思想, 以山水林田湖草生命共同体为核心内涵的生态系统思想, 以用最严格制度最严密法治治理生态环境为核心内涵的生态法治思想, 以美丽中国全民行动为核心内涵的生态社会思想, 以共谋全球生态文明为核心内涵的生态世界思想。

| 图2 习近平生态文明思想科学内涵Fig. 2 Sketch for scientific connotation of Xi Jinping's thoughts on ecological civilization |

生态史学思想, 要求自然资源治理更加发展地、历史地看待自然资源问题, 保护好自然资源基础, 加强自然资源资产的调查、统计、评价、保全、核算、考核和问责。生态哲学思想, 要求自然资源治理要更加注重“ 量力而行” , 重点做好自然资源承载能力或资源环境承载能力的调查评价和有效管控, 发挥承载力对地区社会经济发展方向、规模、速度、模式等方面的约束作用。生态价值思想, 要求自然资源治理更加注重自然资源价值的发现、评估、挖掘与实现, 更加注重用市场和价格手段配置好、利用好、保护好自然资源。生态福祉思想, 要求自然资源治理更加注重自然资源对于广大人民群众不可或缺的重要性, 更加注重提供数量、质量均有保证的自然资源, 更加注重“ 资源红利” 的持续保持和有序释放。生态系统思想, 要求自然资源治理更加注重自然资源系统内各类自然资源之间的内在联系, 强调各类自然资源的综合开发、综合利用、系统保护与系统修复, 更加注重资源与环境、生态之间的外在联系, 强调资源、环境、生态的系统保护与修复。生态法治思想, 要求自然资源治理要依法治理, 坚决杜绝“ 以违法手段处置违法行为” 现象, 要加强自然资源统一执法, 加强自然资源统一立法。生态社会思想, 要求自然资源治理更加注重社会参与、社会监督, 更加注重建设资源节约型社会。生态世界思想, 要求自然资源治理更加积极主动地参与、影响、引导、重塑全球资源治理体系, 构建资源利益共同体、命运共同体, 确保开放条件下的资源安全。

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》, 明确提出了牢固树立系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的理念。这些新理念, 加之长期积累的优良传统理念等, 应成为新时代自然资源治理须坚持的主要理念。

2.2.1 优良传统理念

我国悠久的历史, 积累了大量在当今看来仍然十分有益、十分优良的治国理政理念, 例如注重国家意识、国家意志的理念, 民族尊严、民族团结的理念, 以和为贵、纾难济困的理念, 无为而治、修身齐家的理念, 道法自然、厚德载物的理念, 以及格物致知、诚意正心的理念, 都在新时代自然资源治理中有其重要的应用价值和广泛的应用前景。

2.2.2 现代治理理念

一是系统治理理念。水土能矿生等自然资源之间相互联系、相互作用, 形成一个有机的系统, 即自然资源系统, 其中水、土资源是最为基础、最为活跃的资源要素, 是其他自然资源生成、变化、发挥其作用的重要条件, 尤其是水土平衡直接或间接地作用于其他资源及其效能。自然资源治理是一个系统的工程、系统的过程, 需要系统治理, 要坚持水土能矿生系统治理, 坚持山水林田湖草系统治理。二是依法治理理念。中国已经全面进入依法治国的新时代, 自然资源治理亦须依法进行。截至目前, 《土地管理法》《水法》《森林法》《矿产资源法》《草原法》等主要类别的自然资源法律相继颁布并经过多次修订, 自然资源法律体系已经基本确立, 为依法治理自然资源提供了较为坚实的法律基础。同时, 包括土地、矿产、森林、水等执法能力与水平也在不断提升, 使得自然资源依法治理落到了实处, 也确保了自然资源治理依法有序进行。三是综合治理理念。自然资源治理的手段或工具日益丰富, 各类手段或工具各具功能和特色, 鉴于自然资源治理的目标多元化, 这就要求自然资源系统运用治理工具、综合施策, 发挥各类工具手段的特殊作用和协同效应, 进行综合治理。同时, 鉴于自然资源种类繁杂、涉及管理部门较多, 应加强部门分工基础上的协同。当然, 随着自然资源部的重构性成立, 自然资源行政管理的职能进一步集中, 为自然资源综合管理提供了基础。四是源头治理理念。自然资源治理所瞄准的是自然资源开发利用保护全程及其中的所有问题, 问题是关联的, 需要对问题进行追本溯源。理论与事实表明, 所有自然资源问题均主要或部分源自自然资源产权关系安排不当。从这一点看, 完善自然资源产权制度、理顺自然资源产权关系, 往往是自然资源治理的逻辑起点。另一方面, 自然资源治理不当又往往是生态环境问题的根源所在。

资源治理要注意运用新的治理理论。治理领域的理论发展较为活跃, 可供资源治理借鉴运用的理论很多, 主要包括:(1)资源多元治理(主体结构理论)。该理论的要义是政府、组织、企业、公民等都是治理的主体; 淡化管理者与被管理者的角色, 强调都是管理者和被管理者; 强调从政府主导到社会共治的转变。(2)资源分层治理。其要义是将资源治理区分为全球治理、区域治理、国家治理、地方治理和社区治理; 强调全球资源治理(GRG)、国家资源治理(NRG)的不可或缺性和高度关联性。(3)资源动态调适。其要义是强调自我调整、自我适应; 强调动态治理、调适性治理。(4)资源公平理论。其要义是强调资源是生存权和发展权的重要指向和基本内涵; 强调资源的代内公平与代际公平; 强调原住民的资源权益及其保障; 反对资源殖民主义。(5)资源效率理论。其要义是主张资源效率至上; 强调资源节约。(6)资源透明理论。其要义是强调资源信息公开、运作透明、监督有效、杜绝腐败; 尤其强调矿产资源领域的国际透明; 强调透明基础上的资源廉洁。(7)可持续理论。其要义是突出自然资源基础的不可替代; 强调不损害后代人满足其需求的能力; 注重资源的代际分配及其公平; 强调(不可更新)资源耗用速度的合理控制。(8)资源规制理论。其要义是主张以规划、标准等规范有效管理自然资源, 同时将自然资源作为手段约束社会经济活动(例如以资源承载力作为调控产业布局、投资分配等的重要依据); 强调自然资源资产审计、监督的独特作用; 强调自然资源核算的基础作用。

另外, 还有其他一些微观层面的理论也值得关注和借鉴, 例如:集体行为理论(Collective Action Theory)、组织理论(Organization Theory)、公共管理理论(Public Management Theory)、计划理论(Planning Theory)、公共法律与规制理论(Public Law and Regulatory Theory)、国际关系理论(International Relations Theory)、说教理论(Discourse Theory)、公共选择理论(Public Choice Theory)、规制治理(Regulatory Governance)、网络治理(Network Governance)、合作治理(Collaborative Governance)、多层次治理(Multi-level Governance)、元治理(Meta-governance)、适应性治理(Adaptive Governance), 以及层级(Hierarchy)、代理(Representation)、商议(Deliberation)、透明(Transparency)、责任义务(Accountability)、引领(Steering)等概念与理念[16]。

新时代的自然资源治理, 须在继承和发扬优良传统与做法的基础上, 优化目标、明晰原则。

3.1.1 主要目标

自然资源治理目标的遴选或设计, 需要从经济、社会、生态、政治等方面进行。从目前及今后一个时期的战略取向和主要矛盾看, 我国新时代自然资源治理应以安全(国家资源安全)、和谐(资源关系和谐)、绿色(促进绿色发展)、持续(持续保障)等为主要目标取向。具体来说, 新时代自然资源治理目标应由如下7个方面有机地构成(图3):

(1)资源目标:增加自然资源的可开发利用总量; 提高自然资源的利用效率(节约自然资源); 促进实现自然资源供需平衡状况; 提高国家资源安全保障能力与水平; 助力于建设资源节约型经济体系和资源节约型社会等。

(2)环境目标:控制和减少自然资源开发利用所造成的污染物排放; 助力于大气、水、土壤和人居环境质量改善; 助力于降低环境风险性、提高环境安全度; 助力于建设环境友好型经济体系和环境友好型社会等。

(3)生态目标:促进或助力于生物多样性保护; 促进生态系统保护、恢复与修复; 增强生态系统产品与服务功能; 助力于生态产品价值实现; 助力于建设生态保育型经济体系和生态保育型社会等。

(4)经济目标:实现自然资源资产保值增值; 促进自然资源价值合理实现; 支撑自然资源相关产业(资源型产业)发展; 支撑经济持续增长; 建立公平合理的资源利益(分配)关系; 促进资源型地区经济高质量发展等。

(5)社会目标:促进自然资源公平; 妥善处置自然资源矛盾纠纷; 增进自然资源决策的透明度和参与度; 建设资源节约型社会; 助力和谐社会建设等。

(6)政治目标:确保自然资源治理的政治正确性; 保障自然资源公正; 保障自然资源治理的透明与廉洁; 提高自然资源立法与执法水平; 增进自然资源治理的评价考核制度完备性与有效性等。

(7)国际目标:促进国际自然资源关系稳定、和谐; 建立、巩固和发展自然资源战略合作关系; 提升我国在全球和区域自然资源治理体系中的话语权和控制力等。

3.1.2 目标顺序

以上7个方面的治理目标, 在治理决策中是有顺序性的。这种目标顺序, 取决于经济社会、生态环境、国际局势等方面的态势, 是不断变化、不断调整的。例如, 在出现严重的资源供不应求时, 资源目标被置于首要的位置或第一顺序; 在生态或环境出现严重恶化时, 要求将生态或环境目标置于优先选择; 在经济出现衰退时则将保障经济增长的目标置于首要位置。当然, 目标的选择还取决于国际态势和国内社会氛围的变化。

3.1.3 关系处置

妥善处置新时代自然资源领域的若干战略关系。一要妥善处理好资源与经济的关系, 资源支撑经济发展、特别是经济高质量发展, 同时经济要引导资源需求, 建立资源节约型经济体系。二要妥善处理资源与社会的关系, 资源支撑全面小康社会和文明和谐社会建设, 同时要着力建立资源节约型社会, 注重社会公平正义。三是妥善处理好资源与生态的关系, 资源是生态的重要组成部分, 生态又是重要的资源, 资源开发利用应坚持生态保育原则。四是妥善处理好资源与空间的关系, 资源是空间的有效要素, 统筹资源治理与空间治理。五是妥善处理好国内与国外的关系, 努力构建以我国为主的资源共同体。六是妥善处理好地区之间的关系, 尤其处理好资源输出地与输入地的关系, 调和区际矛盾、注重区际资源补偿。七是妥善处理好政府与市场的关系, 进一步推进资源领域市场化进程, 规范监督资源领域的政府职能。八是妥善处理好长远与短期的关系, 着眼长远、立足当下, 长期指导下的短期, 寓长期于短期之中。九是妥善处理好全局与局部的关系, 全局统筹与局部调适。十是妥善处理好政府与百姓的关系, 以人民为中心, 给百姓以充分的知情权, 让百姓广泛、深度参与资源治理。

3.2.1 公平性与有效性兼顾的原则

自然资源治理始终要解决好公平与效率的问题。从自然资源的一般功能而言, 明确自然资源是人类生存的基本条件, 是民生的基本保障, 因此, 必须注重公平性, 一般认为, 同一地区内的每个社会成员应具有平等享用自然资源的权利; 另外, 更宽泛地讲, 不同代际间也应具有公平性, 自然资源开发利用保护不能只重视当代人的利益, 也应充分考虑后代人的利益。从效率上讲, 由于自然资源稀缺性, 在保障基本需求的同时, 自然资源治理体系设计还应寻找在整自然资源利用过程中产生最大效率的利用方式, 当然这种效率不仅包括短期利益, 更应重视长远的综合利益。基于中国人均占有自然资源量较少的现实情况, 在中国自然资源治理体系改进和完善的过程中, 尤其要兼顾公平性与有效性。既要在保障每个成员的资源需求方面做到公平, 又要探求最佳的利用方式, 最大化发挥有限资源的功效, 同时也要兼顾自然资源的可持续利用。

3.2.2 继承性与创新性兼顾的原则

中国自然资源治理历史悠久, 一是经过长期的努力, 积累了一定的治理经验, 产生了一些在实践中被证明是有效的治理模式; 二是自然资源治理必须遵循自然规律, 这些规律又是经过长期的试验才能得出的, 短期不会发生大的改变, 以前的历史资料可以为未来的治理体系设计提供重要基础; 三是资源治理方面的投资也具有累积性, 前期的投资为后续的投资奠定了一定的基础, 相比重新投资来说, 成本更低, 这对资源治理投资有着巨大缺口的现状来说尤为重要。因此, 我国自然资源治理体系的建设不能割断历史。同时, 随着经济社会的不断发展, 资源治理面对的问题也发生了较大的变化, 并且当前治理方面存在着一些问题严重制约着治理能力与水平的提升。为了增强治理体系的适应性和有效性, 我国资源治理体系的建设须不断创新, 建立适应时代要求和国情特征的自然资源治理体系。

3.2.3 统一性与差异性兼顾的原则

一方面, 自然资源治理体系的设计应该顾及全国的统一性。一是因为过去各地在经济发展中普遍对资源问题及与之相关的生态环境问题重视不够, 目前在中国各地均面临着严峻的资源及生态环境问题, 并且一些问题具有一定的共性, 均需要通过制度创新、治理体系改革解决; 二是因为中央政府强调包括生态文明建设及其制度创新必须在各地全面推进, 相应地, 资源治理也必然会在全国范围内全面推进。另一方面, 中国地域辽阔, 各地自然资源种类、丰度、供需关系差异显著, 社会经济发展水平和阶段不同, 资源治理体系的建设和改革也必须因地制宜, 充分考虑到这些条件的差异, 在治理体系的设计上也应强调差异化推进。因此, 在自然资源治理体系设计中, 既要有适应全局的总体方案, 对工作作出全局性部署; 同时, 在具体推进方案中也要充分考虑各地的实际加以设计。

3.2.4 独立性与系统性兼顾的原则

一方面, 各类自然资源都有其特定的自然性状, 这就决定了各类资源治理的相对独立性; 另一方面, 各类资源之间、资源与环境之间、资源与生态之间高度关联, 决定了自然资源治理的系统性, 乃至资源治理与环境、生态、经济等治理的关联性和协同性。为此, 自然资源治理体系的建设与改革, 必须充分考虑与生态文明建设和制度创新的关系, 与经济体制改革的关系, 甚至与其他领域改革创新的关系。同时, 自然资源治理体系的建设也应强调多项政策的系统设计和支撑。

3.2.5 主导性与参与性结合的原则

由于历史及现实的原因, 在资源环境生态领域, 我国的市场手段介入程度较低, 市场机制的调节作用发挥相对不足, 加之这些领域有很多具有较强的外部性, 市场调节手段也会出现失灵的情况, 自然资源治理同样面临这样的问题。就目前我国现实情况来看, 在现阶段, 政府在建设和改革资源治理体系中还需要担负主导角色, 只有这样才能保证改革健全资源治理体系进程的有序推进。当然, 也必须看到资源治理关系社会的方方面面, 仅仅依靠政府的力量难以得到有效的实施, 需要全社会的广泛参与, 更能有效提升政策的实施效果。

4.1.1 调查勘查评估体系

调查勘查是自然资源治理系统工程的起点和基础, 客观、准确、及时是自然资源调查勘查的宗旨与目标。调查勘查, 既需要分类进行, 也需要统一开展。调查勘查评估的重点是自然资源的数量、质量、分布、保护和开发利用状况, 必要时也要对权属性状和资产性状等进行调查监测评估。调查勘查评估需要规范进行, 相关技术、方法、规则、规程等规范是必需的。中国的自然资源调查勘查评估体系正在重构和健全之中, 也必将成为自然资源治理体系的基础组成部分。

4.1.2 统计监测核算体系

自然资源统计监测是社会经济统计的重要组成部分, 是自然资源治理的基础和保障。确保自然资源统计的客观、科学、准确、及时、可信和监测的独立、客观、公正, 是自然资源治理体系与能力现代化的基础。然而, 我国目前的自然资源统计还存在统计科目不全、统计时效性差等问题, 资源监测也存在监测主体结构不明确、监测内容不明确、监测手段不健全等问题, 亟需解决。自然资源核算是系统动态掌握自然资源数量、质量、价值量变化的重要工具, 是衡量经济增长的自然资源成本的关键方法。目前中国官方推行的自然资源资产负债表编制试点工作, 其实质就是自然资源核算, 但推行中遇到了不少需要克服的问题和困难。中国的自然资源统计监测核算体系(含自然资源资产负债表编制)亟需要重构性建立健全, 也必将成为自然资源治理体系的基础组成部分。

4.1.3 开发利用治理体系

人类发展史也是自然资源开发利用史。伴随人类发展进步, 自然资源开发利用体系不断发展。农业文明时代重视水、土地、生物资源开发利用, 农业资源开发利用体系全面建立; 工业文明时代, 重视矿产资源、能源的开发利用, 工矿资源开发利用体系全面建立。进入生态文明新时代, 科学开发、有序开发和节约利用、永续利用的理念深入人心, 以节约高效和可持续为宗旨和特征的自然资源开发利用体系正在建立健全之中, 重点加强自然资源开发利用的时间、秩序、规模、效率、强度等方面的治理, 也必将成为自然资源治理体系的核心组成部分。

4.1.4 保护修复治理体系

自然资源是人类生存发展的基础, 其数量、质量和结构性状需要不断维护和修复。然而, 由于认识局限性、技术有限性和需求无限性等原因, 尽管开展了国土整治并取得了一定成效[17], 但长期以来缺乏自然资源保护与修复, 并因此导致资源过度开发、过度消耗, 进而导致资源数量、质量性状下降。建立健全自然资源保护修复体系, 是生态文明新时代的必然方向和目标要求。自然资源保护修复包括自然资源保护(如水、耕地、生物和湿地等资源保护)、自然资源修复(如土地整理修复、湿地恢复与修复)、自然资源开发地修复(如采矿区修复)。对自然资源保护修复的方向、重点、标准、措施等方面需要加强治理, 进而需要建立健全保护修复治理体系[18], 并成为自然资源治理体系的重要组成部分。

4.1.5 保障储备治理体系

满足社会经济发展对自然资源的需求, 是自然资源治理的主旨之一。保障需求一直是中国自然资源治理(管理)的重中之重, 近20年来资源储备的功能地位不断加强, 特别是伴随地缘政治和地缘经济的复杂化, 加强资源储备、尤其是战略性资源的战略性储备已日益重要而迫切。加强对资源保障、储备和治理势在必行, 尤其要加强对重点保障资源种类、保障率和重点储备资源种类、储备率等方面的管理。保障储备治理体系是自然资源治理体系的重要组成部分。

4.1.6 市场交易治理体系

市场在自然资源配置中起着决定性作用, 市场交易是自然资源配置的基础性手段。伴随中国市场化进程, 自然资源的市场交易活动日益拓展, 促进了资源配置和利用效率的提高。然而, 市场失灵的现象也时有发生, 需要予以重视和校正; 同时, 要对市场交易的合法性、规范性、公正性、有序性等加强管理。改革和完善市场交易治理体系, 是建立健全自然资源治理体系的关键方面, 需要与时俱进。

4.1.7 安全预警治理体系

资源安全已经成为国家安全体系重要组成部分。伴随国际政治经济军事等形势的发展, 以及中国和平崛起进程的持续, 保障资源安全是中国自然资源治理的核心目标。为此, 迫切需要对资源安全的环境与态势、挑战与问题、风险与不确定性等进行预警, 建立健全科学有效、及时准确的资源安全预警体系, 并加强风险与不确定性的积极应对。安全预警治理体系, 是自然资源治理体系的重要但目前较为薄弱的组成部分, 迫切需要加强。

4.1.8 国际合作治理体系

国际合作是资源供需关系及其维系的重要方面, 国际合作治理是国家资源治理体系的重要组成部分。国际合作治理主要包括国际形势分析判断、国际合作对象选择、国际合作重点确认、国际合作关系建立与解除、国际合作工具及其选择等方面的治理。随着中国全面走向世界步伐的加快, 中国自然资源领域的国际合作关系日益拓展、深化, 国际合作治理在国家资源治理体系中的地位与作用将日益提升。

自然资源治理基本制度包括10个方面(图5)。

公平、正义是人类社会的永恒主题, 资源公平和正义是公民的基本权利。自然资源治理须以保障公平、正义为根本宗旨。中国《宪法》和《民法典》虽然均未对资源公平正义作出明确的规定, 但宪法明确了自然资源公有制, 其中, 第九条规定“ 矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源, 都属于国家所有, 即全民所有” , 第十条规定“ 农村和城市郊区的土地, 除由法律规定属于国家所有的以外, 属于集体所有; 宅基地和自留地、自留山, 也属于集体所有” [19]。公有制是公民自然资源公平和正义的基本保障。《民法典》第三百二十四条规定“ 国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然资源, 组织、个人依法可以占有、使用和收益” [20], 则指明了基于公有制的公民自然资源权利。相信随着对资源、环境、生态及空间重要性的认识提高, 对这些方面公平、正义问题的重视也会与日俱增。

产权制度是市场经济的基础。自然资源产权制度是自然资源勘察调查、开发利用、保护储备、修复治理等一切活动的基本制度。构建归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度, 着力解决自然资源所有者不到位、所有权边界模糊等问题, 是中国自然资源资产产权制度改进完善的方向。主要包括自然资源资产产权登记制度、产权交易制度、产权保护制度、产权仲裁制度等[21]。

自然资源节约集约主要包括水资源节约利用、土地资源节约集约利用、能源节约与高效利用、矿产资源高效与循环利用等。自然资源节约集约利用是提高资源效率、保护资源基础、保障可持续供给的基础, 其相关制度是自然资源制度体系的重要组成部分, 包括节约集约利用的标准、约束机制、激励机制、监督机制等。

有偿使用是节约资源、保护资源、实现资源可持续利用的基础。有偿使用需要建立在科学、合理的资源价格基础之上, 而科学合理的资源价格需要充分反映资源的供求关系和全面成本(包括生态环境成本、社会机会成本等)。中国自然资源有偿使用制度的发展方向是科学可信、公平合理、全面覆盖、差别对待。有偿使用制度主要包括资源价格体系、资源税收制度、资源规费规定、资源补偿制度等。

自然资源的数量、质量、功能等方面的性状需要保护、修复和提高, 以实现自然资源的可持续利用、支撑社会经济可持续发展。自然资源保护修复制度是中国自然资源治理制度体系的新生组成部分, 尚处于初创探索、创新总结的阶段, 其总体方向应是建立健全行为主体多元、约束机制严格、激励机制有力、技术标准规范的自然资源保护修复制度。

市场交易是自然资源配置的重要手段和关键环节, 规范、透明、公平、有序的市场交易是提高自然资源配置和利用效率的重要基础。伴随市场化的持续推进, 自然资源市场交易的形式日益丰富, 规则日益完善, 监督日益高效, 秩序不断改进, 效率持续提高。展望未来, 建立健全自然资源市场交易制度, 应与市场经济体制改革整体进程和目标要求相适应, 与对外开放合作整体进程和目标要求相适应, 与社会公平正义和透明廉洁的整体进程和目标要求相适应。主要包括信息公开制度、公平交易制度、反垄断反欺诈制度、市场准入制度、市场退出制度等。

自然资源科学治理须建立在对自然资源数量、质量、开发、利用、保护等情况的客观、准确、系统、及时的统计和核算的基础之上。然而, 中国自然资源统计存在科目不全、数据失真、数据矛盾、时效性差等问题, 核算则存在数据基础薄弱、方法支撑乏力、结果难以应用等问题。展望未来, 建立健全自然资源统计核算制度应重点放在改革自然资源统计制度、建立自然资源核算制度、完善领导干部自然资源资产离任审计制度等方面。

自然资源、特别是矿产资源的储备, 关系自然资源基础的长期维系和永续利用, 是应对自然资源供给风险和不确定性的主要路径之一。面对自然、经济、政治、社会和安全等方面的风险和不确定性, 加强自然资源储备是必然选择, 尤其是在当今国际形势日益复杂的情况下更是如此。为此, 需要建立储备种类多样、储备形式多种、储备主体多元、储备时间多期的中国特色自然资源多元储备体系, 并予以土地、财政、税收、金融等方面的配套政策支撑。主要包括资源储备品种目录、资源地储备制度、资源品储备制度、资源储备损益处置制度等。

任何国家和地区都不可能完全依赖于本国本地区的自然资源, 自然资源领域的国际合作是大势所趋。尽管经济逆全球化、贸易逆自由化、国际逆合作化的逆流不断涌动, 但从长远看, 中国作为人均资源量较低的人口和经济大国, 加强自然资源领域的国际合作仍然是必然选择。展望未来, 应进一步本着构建人类命运共同体的理念, 打造自然资源利益共同体, 发展资源战略伙伴关系, 提升合作的层次、能力与水平。为此, 需要建立健全自然资源信息交流机制、交易磋商机制、争端调处机制、合作投资机制等。

现代治理体系具有透明、民主的时代特征。在现阶段, 中国自然资源治理监督以提高治理的公平和公正、效率和效果, 减少治理的腐败、降低治理的风险性为目的; 监督的主体形式是多样的, 包括人大监督、政协监督、行政监督、政党监督、审计监督、司法监督、社会监督、舆论监督等。展望未来, 中国将在监督的主体、客体、内容、形式、方式、准则等方面, 不断建立健全自然资源治理的监督制度。主要包括立法监督机制、行政监督机制、社会参与机制、广泛监督机制等。

中国已经开始全面进入生态文明、高质量发展和国家治理的新时代, 加强自然资源治理体系与能力建设势在必行。中国新时代的自然资源治理体系与能力建设, 需以习近平生态文明思想为指引, 牢固树立系统治理、源头治理、依法治理、综合治理以及科学治理和民主治理的理念, 坚持公平性与有效性、继承性与创新性、统一性与差异性、独立性与系统性、主导性与参与性相结合的原则, 统筹兼顾自然资源治理的资源、环境、生态、经济、社会、政治和国际等目标, 构建由调查勘查评估、统计监测核算、开发利用治理、保护修复治理、保障储备治理、市场交易治理、安全预警治理和国际合作治理等8个二级体系构成的中国现代自然资源治理体系, 建立健全由自然资源公平正义制度、自然资源资产产权制度、自然资源节约集约制度、自然资源有偿使用制度、自然资源保护修复制度、自然资源市场交易制度、自然资源统计核算制度、自然资源多元储备制度、自然资源国际合作制度和自然资源治理监督制度等10个制度组成的中国特色自然资源治理制度体系。

在此, 重点讨论了中国自然资源治理的时代背景、指导思想、重要理念、基本原则, 还对中国自然资源治理的基本架构与制度体系进行了设计和说明。鉴于中国正处于经济、社会全面转型和高质量发展的关键时期, 加之国际形势复杂多变, 以及中国自然资源治理体系正处于重塑重构的关键时期, 这里的讨论还只是初步的, 还需要动态跟踪国内外理论和实践的发展, 不断深化研究, 尤其要关注国际自然资源治理最新理论动态及其对中国的启示, 关注中国自然资源治理体系与能力建设进程中的最新理论需求及其科学支撑问题, 关注对中国自然资源治理实践创新的理论总结。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|