作者简介:陈先鹏(1987- ),男,浙江长兴人,博士研究生,研究方向为资源环境承载力。E-mail: chenxp@zju.edu.cn

将人类活动规模与强度控制在自然生态系统可承载限度之内,是可持续发展理论的核心要义。行星边界框架所秉持的“地球系统观”,为资源环境承载力评估提供了新视角,一经提出便在国际可持续发展领域引发极大关注与热烈讨论。本文系统阐述了行星边界框架的理论基础及其内涵演进,着重论述了该框架在国家、省域、市域和组织等不同尺度的发展与应用,深入探讨了其面临的挑战与改进方向,并与传统资源环境承载力研究范式进行了比较。研究表明:行星边界框架以复杂系统稳态和突变理论为基础,是历史经验与科学研究有机结合的产物。作为对现有资源环境承载力评估体系的有益补充,该框架由全球尺度向区域尺度拓展时,遵循自上而下分配与自下而上整合两条路径。当前行星边界框架中关于生物物理过程的尺度效应与交互机制的阐述较为薄弱,导致其变量选取与边界设置仍存较大争议,在与环境影响评价相整合、向社会经济维度拓展等方面面临方法学挑战。今后应从理论基础、技术方法、实践应用等方面继续深化研究,提升行星边界框架在可持续发展目标(SDGs)等全球重大公共议题中的政策价值。

Maintaining the magnitude and intensity of human activities within the carrying capacity of resources and the environment is the core of the sustainable development theory. Therefore, how to assess the carrying capacity in a scientific way receives top priority among sustainability development strategies. The Planetary Boundaries Framework (PBF) that takes into account the Earth system as a whole provides new insights into assessing the carrying capacity of resources and the environment. The PBF has attracted considerable attentions and discussions within the sustainability science since its first appearance in the literature. However, the opportunities and challenges facing the PBF remain largely unexplored by the scientific community. This paper aims to fill in this gap by elaborating on the theoretical basis of the PBF and its conceptual evolution, revisiting the development and applications of the framework at the national, provincial, urban and organizational scales, identifying the challenges that the framework is facing and the solutions, and comparing the framework with the traditional paradigm for assessing the carrying capacity of resources and the environment. As a combination of historical experiences and scientific studies based on the theory of stable states and catastrophe in complex systems, the PBF serves as a useful supplement to the present assessments of carrying capacity. Primarily the downscaling of PBF to sub-global scales can be achieved through either top-down allocation or bottom-up integration. A systematic understanding of the linkages between these two pathways and their potential synergies would be of crucial significance to the development of the framework. However, we observe that there is a lack of clarity and transparency in the PBF regarding the scaling properties and interactions between various biophysical processes, leading to arguments over variables selection and boundaries setting. Besides, methodological challenges appear when we integrate PBF with tools for environmental impact assessment, such as environmental footprints and life cycle assessment, and extending the framework to socioeconomic dimensions. Therefore, there is a need for a deeper understanding of the PBF with respect to its theoretical basis, technical approaches and practical applications, so as to enhance the policy-guiding value of the framework as an approach to address the world's major public issues such as achieving Sustainable Development Goals (SDGs).

自工业革命以来, 地球进入了人类世(Anthropocene)地质新时代, 人类活动正以前所未有的规模和强度干扰关键资源环境要素的地球循环与功能性状[1]。面对巨大的资源环境压力, 准确判断人类活动是否处于自然生态系统可承载范围之内显得尤为关键。学术界为此进行了不懈探索, 相继提出了增长的极限(Limits to Growth)[2]、最低安全标准(Safe Minimum Standard)[3]、承载力(Carrying Capacity)[4]、生态足迹(Ecological Footprint)[5]、可承受窗口(Tolerable Windows)[6]、预警原则(The Precautionary Principle)[7]、临界载荷(Critical Loads)[8]等相关概念, 极大地促进了资源环境承载力研究的蓬勃发展。

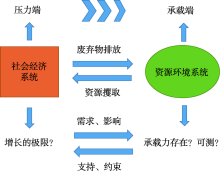

与此同时, 承载力是否存在、即便存在又是否可测成为争议的焦点[9](图1)。有学者认为, 当前人们面临的各种资源环境问题可通过技术进步、管理革新、制度优化等途径加以解决, 因此不存在增长的极限, 承载力是个“ 伪命题” [10, 11]。也有学者指出, 资源供给与环境容量的有限性决定了地球承载力是客观实在的[12, 13]。换言之, 承载力虽为动态、相对的概念, 但在一定的时空范围和社会经济技术条件下仍然存在, 且可通过多因素综合法、生态足迹法等方法加以测算[14, 15]。不论认同何种观点, 一个不争的事实是, 承载力研究自20世纪90年代以来进入了瓶颈期, 鲜有突破性的理论与方法进展[16], 西方学者已将研究重心转移到适应性(Adaptation)等方面[17]。

在此背景下, 行星边界(Planetary Boundaries)框架[18, 19]横空出世, 被视为近年来国际资源环境承载力量化领域最具标志性的一项成果。有别于以往基于还原论评价区域或局地的承载力研究范式, 行星边界框架从全球视角出发, 对地球关键生物物理过程的安全边界进行了设置, 为厘定人类活动的安全操作空间(Safe Operating Space)提供了科学依据, 一经提出便引发了学术界的极大关注与热烈讨论[20, 21, 22]。然而, 迄今鲜见对行星边界框架及其研究进展的系统梳理与总结, 国内的相关文献报道更是屈指可数。方恺等[21, 22]提出了行星边界与足迹家族的整合框架, 并将其运用于国家尺度关键环境问题的可持续性评估。究其原因, 一方面是因为行星边界框架的初衷在于其秉持的“ 地球系统观” , 而对全球以下尺度的拓展尚处于起步阶段, 因此在区域或局地承载力核算方面的应用潜力有待挖掘; 另一方面, 国内学者在话语体系中较多使用“ 承载力” “ 阈值” 等称谓, 鲜有“ 边界” 的提法, 因此容易忽视有关行星边界框架的文献。鉴于此, 本文试图系统回顾行星边界框架的源起与发展历程, 深入分析该框架面临的挑战, 并对其未来改进方向进行展望, 以期推动行星边界框架在资源环境领域的发展与应用。

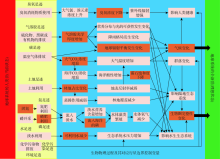

2009年, 瑞典斯德哥尔摩大学恢复力研究中心Rockströ m研究团队[18]在Nature上刊文, 正式提出了行星边界框架。该框架聚焦于地球的九项关键生物物理过程, 即气候变化、生物多样性损失、生物地球化学流动(氮磷循环)、平流层臭氧消耗、海洋酸化、淡水利用、土地利用变化、大气气溶胶负载和化学污染, 并为前七项过程设定了安全边界(图2)。这些边界一旦被逾越, 极有可能引发地球系统状态发生不可逆的非线性变化, 进而对人类福祉产生不利影响[23]。该框架测算了变量现状值, 基于古环境记录与最新科学文献设置变量边界值, 并将工业革命前的全新世(Holocene)地质时期稳定的资源环境状况作为参考。

行星边界框架以复杂系统稳态和突变理论为基础, 以维持地球生态系统的稳定和实现人类福祉为宗旨[24, 25]。地球复杂系统往往具有多种稳态, 当外界干扰突破临界阈值之后, 在不同稳态之间将发生临界转换(Critical Transition), 即“ 突变” , 而这与复杂系统过程的跨尺度作用机制密切相关[24, 25]。为维持系统稳态, 防止发生突变, 理应对这些过程的关键变量进行有效调控。由于人类对地球复杂系统跨尺度变化过程的认识极为有限, 特别是关于局地阈值效应是否会引起全球状态的临界转换尚无定论, 准确识别临界阈值十分困难, 已有研究多基于历史记录数据的统计分析估算出其可能出现的范围[26], 即由临界阈值可能出现的位置构成不确定性区间。而行星边界实际上是对临界阈值一种相对保守的预计, 均取不确定性区间的初始端, 作为人类活动接近临界阈值的警示信号, 以确保系统状态变化及早引起重视和采取预防措施[19]。因此, 加强复杂系统稳态和突变理论研究, 深化对人类社会与自然生态系统之间复杂关系包括阈值效应的机理性认识, 将有助于增强行星边界框架的科学内涵。

地球系统过程变化大致分为两类:一类具有全球阈值(如气候变化), 通过自上而下的方式影响区域; 另一类具有局地阈值而尚未被证明存在全球阈值(如土地利用变化), 通过自下而上的方式影响全球[27]。阈值对应的状态突变位置即为拐点[23], 而关于生物圈是否存在拐点一直是争议的焦点。Barnosky等[28]在全面回溯全球生态系统拐点证据的基础上, 建议通过甄别临界转换的早期预警信号和人类驱动因子等方式, 加强对地球生物圈拐点的预测。Brook等[29]通过对陆地生物圈潜在机制进行评估, 发现生物圈状态变化的驱动因子存在空间异质性, 加之某些区域间的交互联通性较弱, 全球状态变化相对平滑, 据此认为生物圈可能不存在拐点。Hughes等[25]通过分析历史上地球生物圈出现的拐点事件, 推测未来可能由于人类活动影响而再次出现系统突变。

系统揭示地球复杂系统各关键生物物理过程之间交互演变规律, 对于认识阈值效应至关重要。Anderies等[30]定量评估了存在于陆地、海洋和大气不同系统中碳储量的反馈关系, 探讨了地球各子系统的交互作用关系、全球碳循环的动态变化特征及其非线性拐点甄别等问题。Nash等[31]指出行星边界框架忽视了海洋生物圈对地球生态系统功能和社会福祉的重要作用, 提出生物物理过程应考虑海洋系统, 以更好地指引全球治理实践。Heck等[32]探讨了基于生物质碳捕获及储存技术对地球不同生物物理过程的影响, 发现该技术虽能减缓气候变化, 但也可能致使淡水利用接近其行星边界, 土地系统变化、生物圈完整性和生物地球化学流动甚至超出对应的行星边界。然而, 由于地球系统高度的复杂性, 识别临界阈值的早期预警信号、相变与反馈依然十分困难[24, 33]。今后亟需从生物物理过程的尺度属性与转化机制、交互作用与时序演变等方面, 借助水— 能量— 碳、水— 土壤— 废弃物、食物— 能量— 水等关联(Nexus)研究范式[34, 35, 36]以及驱动力— 压力— 状态— 影响— 响应(DPSIR)分析框架[37], 加强对地球复杂系统内在运行机理的深入研究。

行星边界框架引起了国际学术界的高度关注, 资源环境承载力领域更是出现了久违的学术争鸣景象。Lewis[38]指出该框架存在两大缺陷, 一是某些参数(如流入海洋中的磷)存在固定极限, 称之为边界会对资源使用产生误导; 二是对于具有高度空间异质性的环境问题而言, 整合而成的行星边界政策针对性不强。Galaz等[39]回应称, 行星边界并非固定的资源供给极限, 其与临界阈值保持安全距离, 对于多尺度环境治理具有指导意义。Running[40]基于陆地生物圈净初级生产力(NPP), 提出了整合土地利用变化、淡水利用、生物多样性损失和氮磷循环等过程的行星边界量化框架。然而Erb等[41]认为NPP具有动态性, 只能作为现有框架的补充, 不能替代行星边界各变量。此外, Nature Reports Climate Change(后更名为Nature Climate Change)组织了一期专刊, 邀请相关领域一流专家对行星边界的科学性进行了深入探讨。专家们肯定了行星边界框架用于承载力预警的价值, 但也提出了重要的改进建议。例如, 行星边界框架忽视了局地资源环境条件的差异以及管理水平的影响, 导致某些生物物理过程在变量选取和边界设置上科学性不足, 实践层面允许人类活动不断接近环境阈值可能变相加剧环境退化等[42, 43, 44, 45, 46, 47, 48]。

Steffen等[27]对学术界的关注给予了积极回应, 于2015年在Science上提出了行星边界框架的更新版(图2)。更新框架调整了生物物理过程的设置, 分为气候变化、生物圈完整性、平流层臭氧消耗、海洋酸化、生物地球化学流动、土地系统变化、淡水利用、大气气溶胶负载以及新实体的引入等九项(表1)。所作调整还包括:(1)对生物地球化学流动、土地系统变化和淡水利用等过程设置区域(群落或流域)尺度的环境边界; (2)生物圈完整性变化由于缺乏适当的控制变量, 暂时以灭绝速率和生物多样性完整指数表征; (3)以光学厚度为控制变量设置大气气溶胶边界, 以南亚为例进行了估算; (4)将化学污染替换为新实体的引入, 其变量选取仍为待定状态。

| 表1 行星边界框架初创版与更新版生物物理指标的比较 Table 1 Comparison of the biophysical indicators between the initial and updated versions of the planetary boundaries framework |

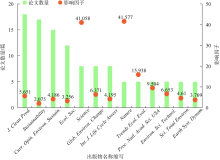

为直观呈现行星边界的研究动向, 本文在Web of Science核心合集数据库中, 检索得到261篇相关文献, 通过计量分析发现:(1)文献类型以研究类为主(191篇, 占73%), 其次是综述类(33篇, 占13%), 且基本为英文文献(258篇, 占99%); (2)10年间年均发文26.1篇, 其中2018年最多(58篇, 占22%); (3)文献被发表在117种出版物上, 其中以Journal of Cleaner Production发文最多(18篇, 占7%), 其次为Sustainability、Current Opinion in Environmental Sustainability、Ecology and Society、Science、Global Environmental Change、International Journal of Life Cycle Assessment、Nature等(图3), 归属于环境科学和生态学的论文最多(174篇, 占67%); (4)已有46个国家的408个机构和879位研究者参与了行星边界研究。

| 图3 2009-2018年行星边界相关论文在不同出版物上的发表数量(5篇及以上) 注:影响因子为2018年数值。Fig. 3 Number of papers on planetary boundaries in different publications from 2009 to 2018 (no less than 5 papers) |

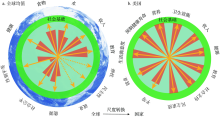

本文使用Pajek软件对国家、机构、研究者的合作关系进行了可视化分析。结果显示, 共有46个国家有相关成果发表, 大多分布在欧洲, 其中41个国家存在合作关系, 斯洛伐克、尼日利亚、波兰、立陶宛和墨西哥5个国家与其他国家间不存在合作关系(见图4无连线的5个孤立点), 其中瑞典发文最多(72篇, 占28%), 与美国合作的国家最多(30个), 瑞典和澳大利亚的合作次数最多(25次)。

| 图4 2009-2018年行星边界相关研究国家合作网络Fig. 4 Cooperation network between countries doing research related to planetary boundaries from 2009 to 2018 |

在发文量前41名的机构中(图5), 斯德哥尔摩大学发文最多(47篇, 占18%), 与斯德哥尔摩大学合作的机构最多(30个), 斯德哥尔摩大学与澳洲国立大学的合作次数最多(14次), 拉彭兰塔理工大学与其他40家机构不存在合作关系。

| 图5 2009-2018年行星边界相关研究机构合作网络Fig. 5 Cooperation network between institutes doing research related to planetary boundaries from 2009 to 2018 |

在发文量前52名的研究者中(图6), Rockströ m发文最多(19篇, 占7%), 与其合作的学者最多(34名), 意大利的Sala与其他51名学者不存在合作关系; 中国学者只有方恺(Fang)上榜。综合合作广度与频次, 瑞典、美国和澳大利亚等高收入国家的研究机构对行星边界研究起主导和引领作用。

环境决策的制定与调控多发生在区域尺度[27], 因此本地化是行星边界框架增强其政策价值的必由之路。已有学者探索将其拓展用于全球以下尺度环境边界的设置(表2)。

| 表2 行星边界框架在区域尺度的应用 Table 2 Application of the planetary boundaries framework at multiple regional scales |

行星边界框架用于国家环境边界设定时基本遵循以下两种思路:

(1)基于全球视角自上而下分配。气候变化是全球性环境问题, 行星碳边界的两项控制变量正是基于此视角而提出的。因此一些学者基于公平原则, 将行星碳边界乘以人口占比来确定国家碳边界, 同时, 也有学者根据人口占比或耕地占比分配国家氮、磷、水、土地等边界[54, 56, 57, 58, 60, 61]。这固然具有强的可操作性和可比性, 然而未能体现生物物理过程的空间差异。

(2)基于本地视角自下而上整合。该视角下边界值主要由局地资源禀赋和环境容量决定[53, 56, 57]。虽然更新框架设置了区域磷边界、流域水边界、群落土地边界, 但是由于数据可得性等原因的限制, 这些边界设置的依据较为多元, 包括科学文献、专家知识、政策目标等, 彼此之间缺乏一致性与可比性。自下而上整合虽能体现区域差异, 但也存在地理边界与行政边界不匹配的问题, 如流域水可能跨多个行政区域。

为增强行星边界框架对国家和区域政策目标制定的科学指导价值, 应综合考虑生物物理、社会经济等维度, 识别不同系统过程的尺度属性, 通过完善概念框架、提升分析技术等途径促进自上而下与自下而上两种分配思路的融合[63]。

省域尺度环境边界的确定也大致遵循自上而下和自下而上两种思路:

(1)基于全球视角或国家政策目标自上而下分配。Fanning等[57]将行星氮边界和区域磷边界分别乘以省域耕地面积的全球占比, 得到加拿大和西班牙省域的氮边界和磷边界。Cole等[52]根据南非政策目标以及历史消费情况, 从“ 国家— 省域” 自上而下来确定各省臭氧边界。

(2)基于本地视角自下而上整合。Fanning等[57]将流域月均蓝水提取占比和生物承载力分别作为加拿大和西班牙省域的水边界和土地边界。Cole等[52]根据南非的淡水供给与需求数据来确定各省水边界, 根据可耕地面积数据来确定各省土地边界。

可见, 对于气候变化、臭氧消耗等全球性环境问题, 各国可以自上而下构建体现“ 共同但有区别” 的分配方案; 而淡水利用、土地利用变化等区域性环境问题, 则存在资源禀赋和环境容量的局地阈值, 故其环境边界应体现空间异质性。随着研究尺度的下移, 环境边界设定的影响因素逐步增多, 应当在科学判断与政策目标之间做出协调与权衡。

行星边界框架在市域尺度的应用并不多见。Dearing等[55]基于环境系统动态行为, 选取空气质量、表土稳定性、水体质量、水体治理、泥沙质量等指标为研究对象, 对安徽省舒城县等区域的环境边界进行了设置。Hoornweg等[59]基于世界典型大城市环境数据建立分析框架, 以指标的全球均值(指数、百分比、浓度等)为参考, 其中水、土地和氮边界的设定基于行星边界更新框架, 碳边界、生物多样性边界等则基于既定政策标准。可见, 市域环境边界的设置受本地资源环境实际特征影响较大, 缺乏明确的方法学路径。

行星边界框架在组织尺度的应用尚处于理论探索阶段[51, 62]。通过分析公司可持续性报告, Bjø rn等[50]发现企业主要关注气候变化, 且大多参考2 ° C阈值。Antonini等[49]发现, 在全球500强企业的可持续性报告中, 环境边界的设置受限于财务而非资源效率等因素, 且大多数间接环境影响并未被考虑在内。Haffar等[64]比较了加拿大50家公司可持续性报告中有关环境可持续性的目标, 发现只有少数目标参考了行星边界。可见, 组织行星边界研究对公司和部门战略决策的实际价值还不明显。实际上, 行星边界概念对于合理分配和确定企业的排污权具有很大的参考价值。过去往往关注企业是否符合污染物排放标准, 但即便一条河流周边的所有企业都达标排放, 也可能导致整条河流水质恶化。因此, 应借鉴行星边界框架的系统性思维, 考虑更大范围内河流、大气、土壤等自然要素的纳污能力, 自上而下地限定企业排污规模与强度, 实现对区域环境污染物总量的有效调控。

学者们对生物物理过程的变量选取与边界设置进行了细致的探讨, 有力推动了行星边界框架向专业化和精细化发展。(1)碳边界:Fang等[56]提出通过碳足迹将CO2浓度和辐射强迫两个变量进行整合, 从而增强生物物理过程与其控制变量之间的一一对应关系; Mathias等[65]分别对两种碳边界(350 ppm与550 ppm)下的适应性气候政策进行了分析, 认为应设置基于适应性路径的目标; (2)生物多样性边界:Mace等[66]认为初创版的控制变量物种灭绝速率存在尺度转化缺陷, 建议用基因多样性、功能多样性、群落完整性等变量来表征; Montoya等[67]认为行星边界框架不利于生物多样性保护。对此, Rockströ m等[68]回应称该框架是对已有生物多样性保护政策的补充, 并非取代; (3)水边界:Jaramillo等[69]认为除蓝水外还应考虑绿水; 对此, Gerten等[70, 71]回应称行星边界框架中的蓝水是一个考虑水循环中蓝水与绿水交互作用的指标, 并提出了结合环境需水量对全球和流域水边界进行改进的方法; Bogardi等[72]构建了基于行星边界、生态资源系统及其人类占用三者交互关联的水边界概念框架; (4)土地边界:Heck等[73]指出土地边界研究应考虑人的多层次目标需求对气候变化、生物多样性等过程的影响, 以及不同尺度可持续发展目标之间的协调与权衡问题; (5)氮、磷边界:Vries等[74]提出从活性氮的正负向影响及其空间分异状况入手, 对氮边界进行修正; Carpenter等[75]提出从陆地淡水系统富营养化的角度对磷边界进行调整; (6)化学污染边界:化学污染是否存在行星边界争议较大[76], 加之污染问题的形成机理和作用机制异常复杂, 在变量选取和边界设置上面临诸多挑战[77], 故迄今难以实现定量化。

将行星边界与环境足迹(记为PB-EF)或生命周期评价(记为PB-LCA)相整合, 实现了由环境影响评价向环境可持续性评估的演进, 体现了可持续性研究系统整合思维(图7)[56, 78]。需要指出的是, 环境可持续性的强弱与环境质量的优劣不存在简单的线性对应关系[22]。而PB-EF、PB-LCA等研究从全球视角出发, 考察区域环境压力相对于其理论环境边界的负载状况, 实质上是对环境责任的分摊。

Fang等[56, 82]从行星边界与环境足迹的视角互补性与账户一致性入手, 提出了面向环境可持续性评估的PB-EF框架, 被O'Neill等[61]广泛采用。方恺等[21, 22]以全球人均碳排放空间、国家可更新水资源的40%和生物承载力分别表征碳边界、水边界和土地边界, 将其与相应的碳足迹、水足迹和土地足迹进行比较, 评估了全球主要国家的环境可持续性。Hoff等[58]运用多区域投入产出分析法核算了欧洲主要国家的环境足迹, 将行星边界人均配额作为基准, 进而评估了相应的环境可持续性。Hoekstra等[83]提出了最大可持续足迹的概念, 评估了全球的生态足迹、碳足迹、水足迹和物质足迹的环境可持续性。

还有学者尝试从PB-LCA的角度进行环境可持续性评估。Tuomisto等[84]以控制变量的现状值与其行星边界的比值作为LCA各指标的权重因子, 据此定量比较了不同土地利用方式对有机、传统以及整合农田系统的生命周期环境影响。Sala等[85]提出了整合行星化学污染边界与LCA的化学足迹方法框架。Bjø rn等[86]在行星边界框架内将承载力与人口的比值作为LCA气候变化、臭氧消耗等环境影响类别的标准化参考。Sandin等[87]讨论了如何基于行星边界框架设置全球环境目标, 以及如何在LCA框架内将其分配至公司或产品尺度。

受行星边界框架等限制, 并非所有的环境足迹或LCA指标都能与之整合[80], 且受尺度效应影响较大[88]。因此, PB-EF和PB-LCA框架在环境影响类别匹配度、核算方法一致性等方面面临一些挑战。此外, 还应探索将行星边界与其他环境评估方法相整合, 进一步拓展行星边界框架的应用范围。

为增强行星边界框架的政策价值, Raworth[89]通过新增一系列社会经济变量 (图8), 将行星边界框架拓展至社会经济领域, 厘定了人类活动的安全公正空间(Safe and Just Space)。O'Neill等[61]通过对150个国家的资源利用状况与其环境边界进行比较, 发现人类基本需求可在安全操作空间内得到满足, 而更高层次的社会需求则远超出当前地球自然生态系统的可持续供给能力。社会边界与环境边界存在交互影响, 前者的短缺极有可能通过突破后者来弥补, 从而导致越是贫穷的国家环境问题越突出, 甚至沦为“ 污染者天堂” , 反过来又会加剧这些国家的社会经济问题[90]。总的来看, 拓展框架尽管将与人类福祉紧密相关的自然— 社会耦合过程纳入其中, 但是在生物物理过程与社会经济需求之间关系的界定上较为模糊, 社会边界的设置存在较大主观性。因此, 未来应加强对社会经济指标选取及其与生态环境指标之间的关联研究, 提升行星边界拓展框架的科学性和合理性。

以下从评估理念、评估方法、临界阈值的选取、评估结果的实际意义等四个方面, 对行星边界框架与传统资源环境承载力进行系统比较(表3)。

| 表3 行星边界框架与传统资源环境承载力的比较 Table 3 Comparison between the planetary boundaries framework and traditional carrying capacity of resources and the environment |

传统资源环境承载力在评估理念上强调两个方面:一是资源环境本底承载的上限阈值(或极限), 二是承载状态(超载、平衡或未超载)[16]。因此, 在实际操作中往往基于本地或区域视角进行核算, 较少考虑与其他区域承载力可能存在的关联。同时, 传统方法往往基于资源环境要素进行评估, 如土地资源、水资源、大气环境、水环境等。相比之下, 行星边界框架以影响地球生态系统稳定的关键生物物理过程(如气候变化等)等为研究对象, 对应的变量应与临界阈值保持足够的安全距离, 以维持系统稳态。为保持行星边界的同一性, 将该框架拓展至全球以下尺度时, 应考虑不同区域资源环境承载力之间的彼此联系。

传统资源环境承载力量化研究主要基于本地视角(自下而上)进行评估, 应用较为成熟的方法包括多因素综合法和生态足迹法等。其中, 多因素综合法关注人口、资源、环境和社会经济技术等因素之间的联系与补偿效应, 强调多种因素的综合集成, 其评估结果一般通过建立指标体系、标准化、加权求和等步骤得到综合得分[91]。然而, 所得分值不能表征承载力的绝对大小, 需借助于对不同评价单元或时间序列的比较分析才有意义。此外, 基于不同指标体系和权重赋值的评估结果之间缺乏可比性。

生态足迹法通过测算提供人类消费的生态资源和消纳排放的废弃物所需占用的生物生产性土地面积来表征人类活动对生态系统造成的压力, 比较生态足迹与生物承载力的相对大小来判断生态承载状况(赤字、平衡或盈余)[5, 16]。由于方法简明、评估结果可比等优势, 该方法在全球范围内得到了广泛应用。但是该方法大多仅涉及食物生产和碳排放等相当有限的资源环境问题, 忽视了土地资源的多功能性和生态系统服务的多样性。

相比之下, 行星边界框架以复杂系统稳态和突变理论为基础, 将全新世地质时期的资源环境状况作为理想条件, 通过分析人类世环境下地球系统过程的阈值效应, 结合人类对生态风险有效防控的保守预计, 将临界阈值不确定性区间的初始值设定为行星边界。有别于传统资源环境承载力基于本地化视角自下而上的评估方式, 行星边界框架从全球视角自上而下为不同尺度地区设置承载力。在具体操作过程中, 往往基于人均、地均等公平性原则进行分配。

传统资源环境承载力研究关注地球可承载的人口上限、生物生产性土地供给面积、同化或吸收污染物的能力等议题[16], 加之不同区域管理目标可能存在差异, 因此在临界阈值的选取上大致分为三类:(1)局地资源禀赋, 主要针对资源承载力; (2)局地环境容量, 主要针对环境承载力; (3)局地资源环境政策文件规定, 如大气污染物排放浓度控制限额。

为保持地球系统稳态, 行星边界将临界阈值不确定性区间的初始值作为边界值, 以确保临界转换不发生。而临界阈值的可能范围可通过统计分析等技术方法确定[27]。在拓展至全球以下尺度的过程中, 行星边界框架基于全球视角关注不同生物物理过程在不同尺度之间的交互作用。

资源环境承载力研究已成为测度人地关系协调发展与区域可持续发展的重要依据[16]。中国的生态保护红线制度、主体功能区规划、绿色丝绸之路建设等战略举措, 都强调了资源环境承载力监测预警在社会经济发展中的基础性作用。有别于传统资源环境承载力评估主要用于指导区域资源环境管理, 行星边界框架的管理作用主要体现在对全球生态系统的综合调控上, 即追求地球生物物理边界内的人类福祉, 例如协调与权衡联合国可持续发展目标(SDGs), 然而该框架在支持本地或区域政策制定过程中的作用较为有限, 需作进一步探索。因此, 行星边界框架与传统资源环境承载力在对管理的指导上呈现较强的互补性。

本文从理论基础、内涵演进、跨尺度应用、边界设置的科学性、框架外延等方面对行星边界框架的主要研究成果进行系统梳理, 并将其与传统资源环境承载力研究进行了深入比较, 研究结论如下:

(1)行星边界框架以复杂系统稳态和突变理论为基础, 以实现地球生物物理边界内的人类社会共同繁荣为宗旨, 从全球视角为影响地球生态系统稳定的关键生物物理过程设定安全边界, 厘定人类活动的安全操作空间, 是历史经验和科学研究相结合的量化成果。

(2)行星边界拓展至区域尺度时大致遵循自上而下分配与自下而上整合两条路径, 如何从生物物理过程的尺度属性、交互作用和阈值效应等方面加深机理性认识, 增强变量选取和边界设置的科学性, 是该框架当前面临的重大挑战。

(3)行星边界框架与环境影响评价相整合具有较强的互补性, 在环境可持续性评估中面临环境影响类别的匹配、核算方法的融合等挑战。此外, 为使承载力评估与人类福祉紧密联系, 该框架应进一步向社会经济维度拓展, 以增强评估结果的政策价值。

(4)行星边界框架综合地球生态系统的阈值效应和人类对生态风险有效防控的保守预计来确定安全边界, 为资源环境承载力评估提供了一种新视角。该框架在全球生态系统综合调控中具有特定的优势, 是对传统资源环境承载力研究范式的重要补充。

综合本文分析, 建议今后从以下方面提升行星边界研究的科学基础与政策价值。(1)理论基础:从尺度属性与转化机制、交互作用与时序演变等方面加强对地球复杂系统阈值效应的深入研究, 以增强行星边界框架的科学内涵; (2)技术方法:加强临界阈值的确定、跨尺度应用路径、与环境影响评价整合等研究, 以增强该框架的方法学支撑; (3)实践应用:将行星边界研究成果广泛运用于联合国SDGs等全球重大公共政策议题的分析与评估, 为促进人类社会实现可持续转型发展提供理论依据和方法支撑。行星边界框架是对现有资源环境承载力评估体系的有益补充, 应积极发挥两者在可持续性评估中的互补作用。最后还需指出, 由于地球生态系统的高度复杂性, 行星边界框架实际上是对现实情况的抽象和简化, 一定程度上忽略了异质性和区域贸易的影响, 在拓展至全球以下尺度的过程中不能忽视其固有局限。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|