作者简介:方梓行(1994- ),男,浙江宁海人,博士研究生,主要从事气候变化与景观可持续科学研究。E-mail: zihangfang@mail.bnu.edu.cn

中国北方农牧交错带是中国生态文明建设的一个重点地区。准确评估其气候变化趋势对于该区域可持续发展至关重要。本文的研究目的是在揭示1971-2015年气候变化特征的基础上,分析区域2006-2050年气候变化趋势。为此,本文综合观测和模拟数据分析了区域1971-2015年的历史气候变化以及2006-2050年的未来气候变化。研究发现:1971-2015年,中国北方农牧交错带气候变化呈暖干化趋势,年均气温的增长速率为0.39 ℃/10 a,年降水量的变化速率为-4.60 mm/10 a。2006-2050年,区域气候变化将呈暖湿化趋势,区域总体年均气温的增长速率为0.20~0.50 ℃/10 a,年降水量的变化速率为1.49~15.59 mm/10 a。同时,如果不有效控制温室气体排放,区域气候系统的不稳定性将加剧。2006-2050年,随着温室气体排放浓度的不断增加,区域增温速率从0.25 ℃/10 a增长至0.48 ℃/10 a,降水变化速率从3.97 mm/10 a增长至14.58 mm/10 a。因此,需要高度重视中国北方农牧交错带气候变化的减缓和适应问题,以促进该区域的可持续发展。

The Agro-Pastoral Transitional Zone in Northern China (APTZNC) is one of the major regions of the ecological protection in China due to its sensitivity to climate change. Our objective was to understand the trend of the climate change in the APTZNC. The historical climate change from 1971 to 2015 and the future climate change from 2006 to 2050 in the APTZNC were analyzed by using the historical data and the simulated data. The climate change in the APTZNC showed a warm-dry trend from 1971 to 2005, with the annual average temperature rise by 0.39 ℃/10 a and the annual average precipitation decrease by 4.60 mm/10 a. From 2006 to 2050, the regional climate change will show a warm-humid trend. The annual average temperature will increase by 0.20-0.50 ℃/10 a, and the annual precipitation will increase by 1.49-15.59 mm/10 a. We also found that the regional climate system will be unstable if the greenhouse gas emissions were not controlled. From 2006 to 2050, along with the increase of greenhouse gas emission concentration, the regional warming rate will increase from 0.25 ℃/10 a to 0.48 ℃/10 a, and the precipitation change rate will increase from 3.97 mm/10 a to 14.58 mm/10 a. Therefore, we suggested that effective measures for mitigation and adaptation to the climate change are needed to guarantee the sustainable development of the APTZNC.

中国北方农牧交错带是指将中国东北、华北农区与天然草地牧区分割的生态过渡带, 是中国可持续发展和生态文明建设重点关注区域之一[1, 2]。该区域对气候变化和人为干扰非常敏感。近几十年来, 在气候变化和人类活动的双重影响下, 区域干旱灾害频发, 极端气候事件增多, 生态环境退化明显[3, 4, 5]。因此, 准确地认识和理解中国北方农牧交错带的气候变化趋势, 对于有效应对气候变化、实现该区域可持续发展具有重要意义。

当前, 已有研究主要采用气候观测资料和气候模式资料两类数据分析中国北方农牧交错带的气候变化趋势。气候观测资料能够反映过去气候变化的趋势。例如, 李敏敏等[6]利用气象观测资料, 分析区域1961-2010年气候变化趋势。杜华明等[5]利用气象观测资料, 分析区域1961-2012年气候变化趋势。气候模式资料能够模拟未来气候变化的趋势。例如, 闫冠华等[7]基于全球海气耦合模式嵌套区域模式, 分析区域2001-2030年气候变化趋势。然而, 受模式模拟能力、温室气体排放强度等因素的影响, 采用单一模式和单一情景分析未来气候变化, 模拟结果具有较大的不确定性[8, 9]。因此, 继续深入分析该区域的气候变化趋势仍然是十分必要的。

国际耦合模式比较计划第五阶段(The Fifth Phase of the Coupled Model Intercomparison Project, CMIP 5)气候模式数据是联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第五次评估报告采用的全球气候变化模式评估数据[10]。CMIP 5模式数据提高了气候模式的模拟和预估能力, 增强了对气候系统变化的机理性认识, 可以更加有效地表征未来气候变化趋势[10]。近年来, 已有学者基于CMIP 5气候模式数据分析了不同地区未来气候变化趋势。比如, 胡芩等[11]利用CMIP 5气候模式数据分析了青藏高原地区2006-2100年气候变化趋势。刘彩红等[12]基于CMIP 5气候模式数据分析了青海高原地区2011-2100年气候变化趋势。吴蔚等[13]利用CMIP 5气候模式数据分析了上海市2006-2030年气候变化趋势。

中国区域气候模式数据是由中国国家气候中心以全球气候模式输出结果为初始场和边界场, 单向嵌套全球气候模式, 模拟得到的中国未来气候变化数据[14]。与全球气候模式相比, 中国区域气候模式能更真实地反映地形强迫, 更精确地描述区域气候变化特征[15]。目前, 中国区域气候模式数据已经开始应用于中国不同地区未来气候变化的研究中。比如, He等[16]利用中国区域气候模式数据探究了京津唐地区2009-2030年气候变化趋势。景丞等[17]基于中国区域气候模式数据预测了中国2016-2050年气候变化趋势。但目前综合利用CMIP 5气候模式数据和中国区域气候模式数据, 对中国典型地区气候变化趋势的深入分析和理解还比较少见。

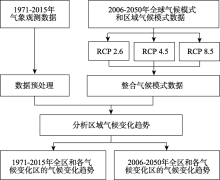

因此, 本研究的基本目的是在历史观测资料的基础上, 综合利用全球气候模式模拟数据和中国区域气候模式模拟数据来认识和理解中国北方农牧交错带气候变化趋势。将首先利用观测资料, 分析该区域1971-2015年区域气候变化特征。然后综合利用全球气候模式和区域气候模式数据, 揭示不同温室气体排放路径下, 区域2006-2050年气候变化的趋势。研究结果有利于全面认识中国北方农牧交错带气候变化趋势, 为该区域气候变化的减缓和适应提供依据。

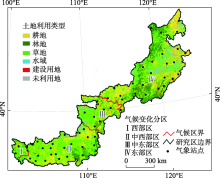

研究区位于100° ~125° E、34° ~49° N之间, 总面积为72.6万km² , 占中国国土总面积的8.11%(图1)。该区域是东北、华北平原和黄土高原向内蒙古高原、青藏高原的过渡带, 海拔由东北向西南递增, 最低处不及200 m, 最高处接近4500 m[18]。区域地处半湿润大陆性季风气候向干旱典型大陆性气候过渡地区, 年平均气温2~8 ℃, 年平均降水量250~500 mm, 中心地带降水量为400~450 mm[1, 2, 19]。

参考史培军等[20]对中国1961-2010年气候变化特征的研究, 依据气温和降水的变化特征, 将该区域进一步划分为西部区、中西部区、中东部区和东部区四个亚区(图1)。西部区位于北方农牧交错带西南部, 平均气温波动为0.234 ℃, 平均降水波动为13.0 mm。中西部区水系密度较低, 平均气温波动为0.225 ℃, 平均降水波动为32.7 mm。中东部区水系密度较低, 气候温暖干燥, 平均气温波动为0.245 ℃, 平均降水波动为46.3 mm。东部区水系密度低, 气候温暖干燥, 平均气温波动为0.210 ℃, 平均降水波动为39.5 mm。

使用的气象观测数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/data/detail/dataCode), 包括位于北方农牧交错带及其周边92个站点1975-2015年的逐月温度和降水数据(图1)。

使用的气候模式模拟数据包括典型浓度路径(Representative concentration pathway, RCP)2.6、RCP 4.5和RCP 8.5三种排放情景下2006-2050年全球气候模式数据和区域气候模式数据。使用的全球气候模式数据主要有7种模式, 分别为BNU、CanESM 2、CCSM 4、IPSL-CM5A-LR、MPI-ESM-LR、MRI-CGCM 3以及NorESM1-M, 这些模式数据的空间分辨率各不相同(表1)。它们来源于PCMDI(Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison)发布的WCRP(The World Climate Research Programme)CMIP 5气候模式数据(https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip5)。使用的区域气候模式数据是由中国国家气候中心发布的基于区域气候模式RegCM 4.0模拟得到的长期气候变化数据, 来源于中国地区气候变化预估数据网(http://www.climatechange-data.cn/en/, 表1)。

| 表1 所用全球与区域气候模式基本信息 Table 1 The information about global climate model and regional climate model |

气候模式数据中, RCP 2.6情景表示未来100年温室气体浓度先上升再下降最后达到稳定, 2100年辐射强迫小于2.6 W/m2的路径形式。RCP 4.5情景表示未来100年温室气体浓度先上升, 然后上升的趋势逐渐减缓, 最后趋于稳定, 2100年辐射强迫稳定在4.5 W/m2的路径形式。RCP 8.5情景表示未来100年温室气体浓度持续上升, 2100年辐射强迫时达到8.5 W/m2的路径形式[21]。为了减小周期性振动的干扰, 参考史培军等[20]的研究, 对气象观测数据和气候模式模拟数据进行了5年滑动平均处理。气候模式的模拟数据始于2006年[22], 因此从2006年开始分析未来气候变化的趋势。

参考艾梦池等[30]及Egan等[31]的研究, 首先采用最邻近法对7种全球气候模式数据进行重采样, 将分辨率统一, 然后逐年求取7种模式模拟结果的算数平均值代表全球气候模式模拟结果。计算过程可表示为:

式中:

参考史培军等[20]的研究, 采用趋势分析法, 首先利用气象观测数据, 在全区和气候变化区两个尺度上揭示区域1971-2015气候变化特征(图2)。进而利用RCP 2.6、RCP 4.5和RCP 8.5三种排放情景下2006-2050年全球气候模式数据和区域气候模式数据, 分析区域未来的气候变化趋势。趋势分析法可以表示为:

式中:y为年均气温或年降水量; t为时间; a为回归常数; b为变化趋势值, 利用最小二乘法求取。

式中:b> 0表明随时间增加y呈上升趋势, b< 0表示随时间增加y呈下降趋势。b的大小反映气温或降水的变化速率。

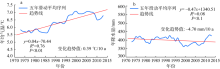

1971-2015年, 中国北方农牧交错带整体呈暖干化趋势。全区平均增温速率为0.39 ℃/10 a, 年降水量变化速率为-4.70 mm/10 a(图3)。同时, 气候变化表现出明显的空间差异。中东部地区暖干化趋势更为剧烈, 平均增温速率达到0.57 ℃/10 a, 年降水量变化速率为-5.96 mm/10 a。其次是中西部和东部区, 平均增温速率分别为0.38 ℃/10 a和0.35 ℃/10 a, 年降水量变化速率分别为-5.10 mm/10 a和-5.61 mm/10 a。西部区呈暖湿化趋势, 平均增温速率为0.32 ℃/10 a, 年降水量变化速率为8.03 mm/10 a(图4)。

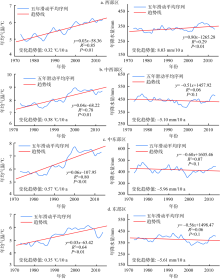

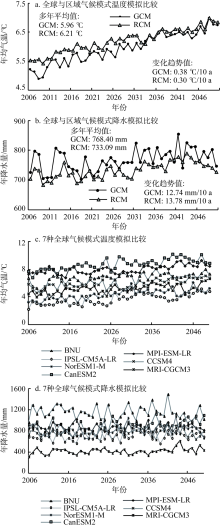

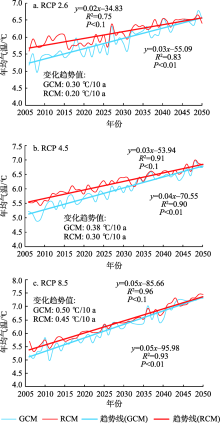

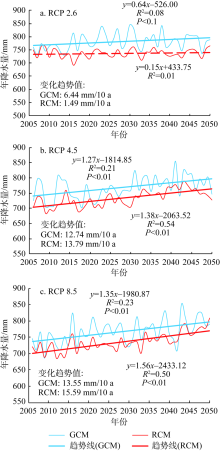

2006-2050年, 全球气候模式和中国区域气候模式的模拟结果都显示, 中国北方农牧交错带整体呈暖湿化趋势。在RCP 2.6情景下, 全球气候模式模拟结果显示, 全区平均增温速率为0.30 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为6.44 mm/10 a。其中, 东部地区暖湿化趋势最强, 平均增温速率为0.31 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为8.81 mm/10 a。中西部地区暖湿化趋势最弱, 平均增温速率为0.28 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为3.02 mm/10 a(图5、图6、表2)。区域气候模式模拟结果显示, 全区平均增温速率为0.20 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为1.49 mm/10 a。气候变化表现出明显的区域差异。中西部区和东部区呈暖湿化趋势, 平均增温速率分别为0.20 ℃/10 a和0.20 ℃/10 a, 年降水量的变化速率分别为3.58 mm/10 a和2.70 mm/10 a(图5、图6、表2)。西部和中东部地区呈暖干化趋势, 平均增温速率分别为0.28 ℃/10 a和0.21 ℃/10 a, 年降水量的变化速率分别为-11.20 mm/10 a和-4.27 mm/10 a(图5、图6、表2)。

| 图5 不同典型浓度路径下区域2006-2050年年平均温度变化Fig. 5 The change of regional mean annual temperature from 2006 to 2050 under different RCPs |

| 图6 不同典型浓度路径下区域2006-2050年年平均降水变化Fig. 6 The change of regional mean annual precipitation from 2006 to 2050 under different RCPs |

| 表2 2006-2050年区域气候变化 Table 2 The regional climate change from 2006 to 2050 |

在RCP 4.5情景下, 全球气候模式模拟结果显示, 全区平均增温速率为0.38 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为12.74 mm/10 a。其中, 在中东部地区, 暖湿化趋势最强, 平均增温速率为0.39 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为15.44 mm/10 a。在西部地区, 暖湿化趋势最弱, 平均增温速率为0.36 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为5.75 mm/10 a(图5、图6、表2)。区域气候模式模拟结果显示, 全区平均增温速率为0.30 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为13.79 mm/10 a。其中, 气候变化也呈现一定的区域差异。西部地区平均增温速率为0.26 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为13.86 mm/10 a; 中西部地区平均增温速率为0.33 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为6.82 mm/10 a; 中东部地区平均增温速率为0.29 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为21.80 mm/10 a; 东部地区平均增温速率为0.28 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为19.12 mm/10 a(图5、图6、表2)。

在RCP 8.5情景下, 全球气候模式模拟结果显示, 全区平均增温速率为0.50 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为13.55 mm/10 a。其中, 西部地区平均增温速率为0.50 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为13.10 mm/10 a; 中西部地区平均增温速率为0.49 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为18.03 mm/10 a; 中东部地区平均增温速率为0.48 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为12.10 mm/10 a; 东部地区平均增温速率为0.52 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为11.35 mm/10 a(图5、图6、表2)。区域气候模式模拟结果显示, 全区平均增温速率为0.45 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为15.59 mm/10 a。其中, 西部地区暖湿化趋势最强, 平均增温速率为0.52 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为21.64 mm/10 a。中西部地区平均增温速率为0.43 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为15.71 mm/10 a。中东部地区平均增温速率为0.43 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为15.71 mm/10 a。东部地区平均增温速率为0.46 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为10.64 mm/10 a(图5、图6、表2)。

首先, 发现7种全球气候模式模拟的区域气候变化趋势基本一致。以RCP 4.5情景为例, 在温度模拟方面, CanESM 2模拟的增温速率最大, 达到了0.47 ℃/10 a; MRI-CGCM 3模拟的增温速率最小, 仅为0.30 ℃/10 a。降水模拟方面, 在所有变化速率通过0.1显著性检验的模式中, CanESM 2模拟的年降水量变化速率最大, 达到了38.84 mm/10 a; CCSM 4模拟的年降水量变化速率最小, 仅为9.38 mm/10 a(表3)。7种全球气候模式之间的比较发现, 增温速率之差达到了0.17 ℃/10 a, 年降水量变化速率之差达到29.46 mm/10 a, 但是所有模式模拟的气候变化趋势均为暖湿化趋势。

| 表3 7种全球气候模式模拟结果比较 Table 3 The comparison of seven global climate models |

其次, 与仅采用单一全球气候模式的模拟结果相比, 综合7个全球气候模式的模拟结果可有效降低不确定性。利用1971-2005年各模式的模拟结果与实际观测值进行比较, 发现综合7个全球气候模式模拟结果得到的气温变化趋势与实际状况一致, 模拟值与观测值的R2最高, 达到了0.4(表4)。综合7个全球气候模式模拟结果得到的降水变化趋势也与观测值一致, 模拟值与观测值的R2也最高, 为0.06(表4)。

| 表4 全球气候模式模拟结果的可靠性评价 Table 4 The reliability assessment of global climate models |

而且, 还发现全球气候模式的平均模拟结果和区域气候模式的模拟结果也基本一致。以RCP 4.5情景为例, 两类模式模拟得到的结果均为暖湿化趋势。全球气候模式模拟得到的2006-2050年增温速率为0.38 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为13.79 mm/10 a。区域气候模式模拟得到的增温速率为0.30 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为12.74 mm/10 a(图7)。

因此, 综合利用全球气候模式和区域气候模式的模拟结果, 可以得到对该区域未来气候变化趋势比较可靠的判断。

在RCP 2.6情景下, 区域2006-2050年平均增温速率为0.25 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为3.97 mm/10 a。在RCP 4.5情景下, 区域2006-2050年平均增温速率为0.34 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为13.26 mm/10 a。在RCP 8.5情景下, 区域2006-2050年平均增温速率为0.48 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为14.58 mm/10 a。可见, 随着排放浓度的增加, 区域气候系统的不稳定性将会增加。区域2006-2050年增温速率从0.25 ℃/10 a增长至0.48 ℃/10 a, 增温速率提高了0.23 ℃/10 a。降水变化速率从3.97 mm/10 a增长至14.58 mm/10 a, 增长速率提高了10.61 mm/10 a(图8)。

| 图8 不同排放情景下的气候变化结果比较 注:基于全球气候模式模拟结果与区域气候模式模拟结果的平均值制图。Fig. 8 The comparison of climate change under different RCPs |

进一步地, 在西部区, 发现该地区气候系统稳定性对于排放浓度的变化最为敏感。在RCP 2.6情景下, 西部区2006-2050年平均增温速率为0.26 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为-2.25 mm/10 a。在RCP 4.5情景下, 该区2006-2050年平均增温速率为0.31 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为9.81 mm/10 a。在RCP.8.5下, 该区2006-2050年平均增温速率为0.51 ℃/10 a, 年降水量的变化速率为17.37 mm/10 a(图8)。随着排放浓度的增加, 西部区2006-2050年增温速率从0.26 ℃/10 a增长至0.51 ℃/10 a, 增温速率提高了0.25 ℃/10 a。降水变化速率从-2.25 mm/10 a增长至17.37 mm/10 a, 增长速率提高了19.62 mm/10 a(图8)。

本文的结果与已有研究结果基本一致。比如, 张冬峰等[32]发现该区域过去自然变率对降水的影响明显大于温室气体排放的影响, 导致该区域过去降水呈下降趋势, 但随着温室气体排放量的持续上升, 未来温室气体排放对区域降水的影响将超过自然变率的影响, 导致该区域未来降水呈明显的增长趋势。

由此可见, 如果不控制温室气体的排放, 区域暖湿化趋势将更加明显, 气候系统的不稳定性将越来越强, 气候的变化将会越来越剧烈, 所以要高度重视区域气候变化的减缓和适应问题。一方面需要调整区域产业结构, 优化能源结构, 降低煤炭在能源结构中的比例, 加速开发风能和太阳能等清洁能源, 以降低温室气体排放浓度, 减缓气候变化。另一方面需要将适应气候变化纳入区域经济建设和社会发展规划中, 尤其要考虑区域热量条件和降水等气候要素长期变化趋势对作物、牧草等的影响[33], 注意区域极端干旱和极端暴雨等气象灾害的综合风险防范[34]。

1971-2015年, 中国北方农牧交错带主要呈现暖干化趋势。区域平均增温速率为0.39 ℃/10 a, 年降水量变化速率为-4.60 mm/10 a。在该区域的中东部, 暖干化趋势更加明显, 平均增温速率达到了0.57 ℃/10 a, 年降水量变化速率为-5.96 mm/10 a。但西部地区呈暖湿化, 平均增温速率为0.32 ℃/10 a, 年降水量变化速率为8.03 mm/10 a。

2006-2050年, 中国北方农牧交错带整体呈现暖湿化趋势。在RCP 2.6情景下, 7种全球气候模式下模拟的平均增温速率为0.30 ℃/10 a, 年降水量变化速率为6.44 mm/10 a。区域气候模式下模拟的平均增温速率为0.20 ℃/10 a, 年降水量变化速率为1.49 mm/10 a。在RCP 4.5情景下, 7种全球气候模式下模拟的平均增温速率为0.38 ℃/10 a, 年降水量变化速率为12.74 mm/10 a。区域气候模式下模拟的平均增温速率为0.30 ℃/10 a, 年降水量变化速率为13.79 mm/10 a。RCP 8.5情景下, 7种全球气候模式下模拟的平均增温速率为0.50 ℃/10 a, 年降水量变化速率为13.55 mm/10 a。区域气候模式下模拟的平均增温速率为0.45 ℃/10 a, 年降水量变化速率为15.59 mm/10 a。

随着温室气体排放浓度的增加, 中国北方农牧交错带未来暖湿化趋势将更加明显, 气候系统的不稳定性将加剧。2006-2050年, 从RCP 2.6情景到RCP 8.5情景, 区域增温速率从0.25 ℃/10 a增长至0.48 ℃/10 a, 降水增加速率从3.97 mm/10 a增长至14.58 mm/10 a。因此, 需要高度重视区域气候变化的减缓和适应问题。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|