作者简介:吴大放(1981- ),男,湖南岳阳人,博士,副教授,研究方向为土地资源开发利用与保护。E-mail: wudaf2004@163.com

党的十八大以来,习近平总书记提出要加快构建生态文明体系,协调生态环境保护与城市开发,积极开展国土空间规划与生态修复工作。广东省新一轮生态文明建设规划提出,要根据地区资源环境承载能力,把环境损害、生态效益等指标纳入发展综合评价体系,打造珠三角绿色生态城市群。通过构建城市开发强度及资源环境承载力指标体系,选取珠三角九市作为研究对象,运用耦合协调模型量化可持续发展水平并揭示各子系统的相互作用,制定能增强承载能力的有效路径。结果表明:(1)研究区城市开发强度对比明显,都市圈特征日益显著。其中,深圳(0.9224)开发程度最强,肇庆(0.0548)程度最弱。(2)资源环境承载力按驱动因子分为自然拉动型及经济拉动型,分别通过自然优势和社会经济投入巩固综合承载力。(3)区域内过半城市生态经济系统濒临失调。受经济因素驱动,广州、深圳协调程度相对较高。(4)应对区域内三种不同的协调发展状态,为各类城市制定因地制宜的生态修复方案。

In the Report uring the 18th National Congress of the Communist Party of China in 2012, President Xi Jinping proposed that we should speed up the construction of an ecological civilization system and resolutely fight the battle against pollution, which is presented in the new round of ecological civilization construction work in Guangdong Province. According to the carrying capacity of regional resources and environment, we should incorporate environmental damage, ecological benefits and other indicators into the comprehensive evaluation system of development, and build a green ecological urban agglomeration in the Pearl River Delta. In this paper, through the construction of development intensity and bearing capacity index system, nine cities in the Pearl River Delta were selected as the research object, and the coupling coordination model was used to quantify the level of sustainable development, and the role of each subsystem was revealed through driving force analysis. The results show that: (1) The contrast of regional development intensity is obvious, and the characteristics of metropolitan area are becoming increasingly prominent. Among them, Shenzhen has the strongest degree of development and Zhaoqing was the weakest; (2) According to the driving factors, the carrying capacity of resources and environment in the region can be divided into natural pulled type and economic pulled type. The comprehensive carrying capacity can be consolidated through natural advantages and socio-economic input, respectively; (3) More than half of the urban eco-economic systems in the region are on the verge of being out of tune. Driven by economic factors, Guangzhou and Shenzhen are relatively more coordinated; (4) We should cope with three coordinated development states in the region, and formulate ecological restoration plans for local cities.

城市人口激增、科技迅猛进步促使人类生活生产的需求在质与量两个维度上大幅度增长, 成为城市开发的主要推动力[1]。但无序扩张带来的资源紧缺、环境污染、生态破坏等问题[2]伴随日益减缓的经济增长逐渐暴露出来, 生态资源的多重绩效[3, 4]开始得到重视。习总书记在全国生态环境保护大会上提出, 生态文明是实现人与自然和谐发展的必然要求, 生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。为了进一步贯彻生态文明建设决策部署, 广东省委、省政府印发《关于加快推进我省生态文明建设的实施意见》, 为珠三角地区制定了“ 2020年率先建成绿色生态城市群” 的阶段目标, 强调要根据资源环境承载能力, 开展科学合理的空间规划及修复工作计划, 在地区经济社会发展综合评价过程中纳入资源消耗、环境损害、生态效益等指标, 助力珠三角城市群国家生态文明示范区的建设。如何协调生态环境与城市开发[5]、发展“ 绿色经济” [6]、实现“ 可持续发展” [7, 8]成为研究热点。城市开发与资源环境承载耦合协调分析是生态文明建设工作综合评价体系的重要指标, 对于国土空间规划与生态修复有重要的影响; 同时, 国土空间规划与生态修复又系统反映了城市开发与资源环境承载耦合协调的现实需求, 体现了生态文明建设的根本要求[9]。

美国最早意识到发展与环境保护的博弈, Grossman率先提出环境库兹涅茨曲线(EKC), 实证环境质量与人均收入关系, 学术界从不同角度对EKC展开了例证研究[10, 11, 12]。国外研究主要从国际及国家的宏观尺度分两个方向延伸, 一是论述自然生态多重效益[13, 14, 15]及在发展中的作用[16, 17], 二是提出解决博弈的方案[18, 19]。国内学者则以相对微观的中小尺度如城市群[20, 21]、省域及市县[22, 23], 通过数学模型[24]、力学方法[25]、地理勘测技术[26]等方法探究开发与保护的博弈状况及交互机理。近年来, 国内外研究对象呈多样化[27, 28], 但多停留在对城市开发程度与生态建设的时空分异情况可视化解读, 可以体现资源环境的经济效益, 但缺乏系统间耦合协调机理及驱动力的研究, 难以解释城市开发与资源环境承载力的相互关系, 不能科学指导国土空间规划与生态修复工作。

本文以珠三角核心九市为研究对象, 从国土空间开发及资源环境承载两个角度入手, 通过耦合协调度模型评价区域内两大系统的优势与短板, 从空间上明确生态修复的要点。通过多元回归分析, 剖析各子系统与城市协调发展间的交互机理, 提出增强国土空间资源环境承载能力的有效路径, 可为粤港澳大湾区的规划、生态文明城市群的建设和因地制宜地开展国土空间规划与生态修复工作提供科学依据。

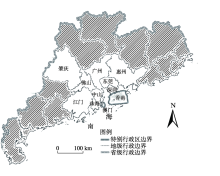

珠三角包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门以及肇庆9个核心城市(图1), 并在1994年提出广佛肇、深莞惠和珠中江三大都市圈的概念。依托珠港澳之间的互补共赢关系, 得益于资源禀赋及区域联动发展, 珠三角整体建设开发在全国处于领先水平。2017年, 该区域产值达75710.14亿元, 地方一般公共预算收入10329.95亿元。随着交通网不断完善, 珠三角城市群已显现出强联系、多核心、网络化的趋势。广深科技创新走廊、粤港澳大湾区的建设也促进了地域空间的融合。与此同时, 珠三角地区加快进行产业转型升级, 利用广东区域协调的红利, 在解决自身用地难等问题的同时, 带动粤东西北地区的发展。2017年, 珠三角三次产业结构比例优化为1.6∶ 42.1∶ 56.3, 深圳以22490亿元的GDP产值超香港成为粤港澳大湾区城市经济总量第一的城市。

与此同时, 珠三角的生态文明建设也取得了一定成效。治气治水等工作进展顺利, 2015年区域空气质量已首次全面达标, 目前集中式饮用水源水质连续9年全面达标。当前的主要工作重点转移至全域规划上, 各界积极探索控制开发强度及资源承载评估的有效途径, 开展土地污染治理与修复试点工作, 加大生态修复力度, 争取在2020年实现82%的土壤达标率。

本文选用9个城市2005-2017年的统计数据。其中建成区绿化覆盖率、建成区道路面积率、人均水资源消耗量及市政公用设施投资额来源于《中国城市建设统计年鉴》, 耕地面积来源于《广东农村统计年鉴》, 空气质量达标率来源于《广东省环境质量报告》, 其余数据来源于《广东省统计年鉴》。

为保证不同度量单位的数据在互相无关的基础上反映原始变量的绝大部分信息, 本文使用极差法、主成分分析法对搜集的原始数据进行标准化及系数运算。

1.3.1 城市开发强度体系构建及等级划分

城市开发是指以城市土地使用为核心, 通过资金和劳动的投入, 形成与城市功能相适应的城市物质空间并提供服务, 从而实现经济、社会或环境效益的城市化进程。本文参考当前对于城市开发强度的研究[29, 30], 结合土地开发强度的常用指标及城市化的表征形式构建人口聚集能力、经济发展水平、土地扩张程度、社会投入水平四个子系统, 共选取11个指标从承载功能、经济效益、扩张现象及支持渠道评价开发强度。标准化及主成分分析后各指标影响系数见表1。

| 表1 城市开发强度评价指标体系 Table 1 Evaluation index system of development intensity |

结果表明, 人口聚集及经济建设是促进城市开发的主要方式, 土地扩张及社会投入也在一定程度上拉动增长。影响较小的是招商引资(0.0346), 说明城市开发模式多样, 多元资本只是一种催化剂, 因地制宜才有助于持续发展。

参考当前具体指标评价的量化研究[31, 32], 开发强度等级划分见表2。

| 表2 城市开发强度等级划分 Table 2 Grading of development intensity |

1.3.2 资源环境承载力评价指标选取及等级划分

资源环境承载力与乡村、城市及国家战略发展紧密联系, 社会的开放与多元更促使其从生态学过渡到社会学范畴[33]。岳文泽等[34]重新阐释了承载力的内涵, 强调了人在其中的作用。本文回归“ 力” 的物理形态构建了自然资源环境支撑力、社会经济资源环境支撑力、资源环境压力、社会润滑力四个子系统, 结合已有研究及《关于加快推进我省生态文明建设的实施意见》选取19个指标用于资源环境承载力评价。标准化及主成分分析后各指标影响系数见表3。

| 表3 城市资源环境承载力评价指标体系 Table 3 Evaluation index system of resources-and-environment carrying capacity |

结果显示, 建成区绿化覆盖率、R& D经费总额、人均公园绿地面积、市政公用设施投资额较能体现资源环境承载力, 说明当前减排减污以及生态修复工作仍是提升城市竞争力的重要突破口。数据显示, 珠三角生活垃圾无害化处理率基本达到100%, 工业废水排放也可保证达到国家要求, 因此这两个指标对于评价结果影响较小。

参考当前承载评定方法[35]及 《意见》中的具体要求, 资源环境承载等级划分见表4。

| 表4 资源环境承载力等级划分 Table 4 Grading of resources-and-environment carrying capacity |

借鉴耦合协调模型已有研究[36], 运用耦合度模型计算城市开发和资源环境承载力间相互作用的程度, 用于评判发展过程无序及有序状态的转变。结构如下:

式中:DST为城市开发强度指数; REBC为资源环境承载力指数; C为二元系统的耦合度, 介于0~1之间。C越接近0, 说明系统间耦合度越小, 向无序转变; C越接近1, 说明系统间实现良性共振, 向有序转变, 耦合度等级划分见表5。

| 表5 城市开发强度和资源环境承载力耦合度等级划分 Table 5 Grading of coupling between development intensity and resources-and-environment carrying capacity |

同时引用协调度模型揭示两个系统交互的协调程度, 其模型结构如下:

式中:T为系统综合调和指数; α 、β 为待定系数, 分别表示不同子系统在总体中的权重, 且α +β =1, 城市开发与资源环境保护是同等重要的系统, 故设定α =β =0.5; D为系统耦合协调度, 介于0~1之间, D值越大, 表征两个系统发展中相互协调支撑; 越接近0, 则表征两者在发展中相互羁绊, 协调度等级划分见表6。

| 表6 城市开发强度和资源环境承载力耦合协调度等级划分 Table 6 Grading of coordination between development intensity and resources-and-environment carrying capacity |

2.1.1 空间分析

2017年数据显示(表7), 珠三角城市开发强度区域差异显著, 相对较高的是深圳、广州和东莞, 三市在四个开发强度子系统中都存在较明显的优势。

| 表7 2017年城市开发强度 Table 7 Development intensity in 2017 |

广深莞的开发具有多重推动力。2008年前, 依靠与香港产业的密切联系, 三市快速进入城市化进程, 并通过外向型经济稳定建设基础。金融危机后, 珠三角开始转型重组, 广州、深圳分别发挥其门户及经济中心城市作用, 加强与周边城市的联系, 由外放型经济转为区域内协调发展。2009年确立一体化工作机制后, 东莞开始承接深圳的溢出需求, 迎来新的开发动力。

与此同时, 都市圈特征日益显著, 核心城市的带动作用开始凸显。如佛山通过道路轨道互联互通、公共交通一体化的建设, 承接大量广州溢出的产业及人口。广东省住房政策研究中心研究表明, 广佛两市间的通勤人口已超过45万人, 逐渐实现高频通勤同城化。反观珠海、中山、江门虽然能受到多个核心城市的影响, 但没有与其形成固定发展结构。相反, 拉力分散导致珠中江的城市向心力削弱, 开发程度低。

2.1.2 演变分析

2005年、2010年和2017年开发程度(表8)表明, 各城市城市开发的差距正在不断缩小, 三个都市圈的发展模式存在差异。

| 表8 城市开发强度变化 Table 8 Changes of development intensity |

深莞惠是区域内发展态势最好的都市圈。虽然东莞受金融危机冲击产业发展有所停滞, 但2009年后成功转型的深圳在积极对外开放的同时, 充分发挥其中心带动作用, 加强与莞、惠的产业联系, 数据显示2017年三市开发程度都得到明显提升。

广佛都市圈的发展得益于基础设施的对接和产业的聚集。2010年广佛地铁的开通极大地推动了两市互联互通, 现代服务业企业开始在广佛主城区的外围地区聚集, 给南沙、增城、顺德等地区提供了新的发展机会。但高频通勤同样带来空心化的风险, 当前广州常住人口累年锐减, 海外资源也更倾向于注入深圳, 门户作用逐渐被削弱。同时, 由于都市圈内联系很大程度上依赖交通互联, 因此地理位置决定了广州作用于肇庆及佛山的推动力存在差异, 限制了肇庆的发展, 加剧了都市圈内的不平衡发展。

珠中江都市圈由于没有突出的中心城市, 因此并没有形成圈层结构。同时由于通勤网络尚未完善, 各市基本独立发展, 区域联动作用不明显。2017年, 三市人口总量不足1000万人, 仅依托国省道在交界地区的小部分传统工业集聚便可满足日常需求, 整体发展速度缓慢, 是珠三角区域发育程度最低的都市群。

2.2.1 空间分析

2017年的数据显示(表9), 珠三角资源环境承载力状况不乐观, 其中东莞和佛山出现负荷。各城市提升资源环境承载能力增长动力也存在差异, 可分为经济拉动型及自然拉动型。

| 表9 2017年城市资源环境承载力 Table 9 Grading of resources-and-environment carrying capacity in 2017 |

经济拉动型指城市(如深圳、广州)主要通过提升社会经济资源环境支撑力及社会润滑力来提升承载力。这一类城市由于经济快速增长的需要, 耕地大量转变为建设用地, 绿地覆盖率低, 自然资源环境支撑力较弱。但其经济水平、社会公共设施投资额、科技创新资金投入较突出, 弥补了自然方面的劣势, 成为综合承载力建设的主导因素。

自然拉动型指城市(如江门、肇庆)依靠较为充足的自然资源巩固综合承载力。这一类城市建设进程缓慢, 经济社会承载能力欠缺, 但保存较好的耕地及绿色空间为其提供了独特的自然资源承载力, 有效巩固了城市的协调可持续性。

2.2.2 演变分析

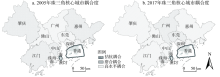

改革开放初期, 大量港澳企业将制造业和工厂转移到珠三角, 形成了“ 前店后厂” 式产业体系, 有效带动了区域经济发展。而在运输费用、贸易成本以及边际收益影响下, 广州、深圳以及东莞的地理优势凸显, 率先承接产业转移, 为其开发建设积累动力。与此同时, 传统产业带来的环境污染及资源消耗逐渐削弱城市自然承载力。通过对比2005年与2010年的承载力情况可知(图2), 珠三角地区在该发展阶段中由于生产生活消耗品单一、生态保护意识缺乏, 整体资源承载状况严峻。

金融危机之后, 粤港经济相对优势发生转变, 要素成本的上升、资源环境的锐减促使珠三角开始探索产业转型与区域联通, 珠三角中西部得到发展。与此同时, 广东省加大对于生态修复与污染管控的相关工作力度, 各市资源承载状况有所好转(图3)。但2015年《珠三角土地节约集约利用和开发强度控制》指出, 珠三角建设用地30年增加了近五倍, 其中深圳、东莞、中山、佛山已超国际警戒线。同时, 珠三角存在大面积荒废、闲置土地, 广州、佛山、中山、肇庆等绿地比例不到10%的低限。珠三角亟需改善土地利用结构, 提升土地利用效率, 做好国土生态修复工作, 早日探索到适其发展的可持续道路。

从表10可知, 目前珠三角地区经济发展与资源环境保护相互羁绊, 过半城市濒临失调, 不健康的发展状况促使各市加快转型升级的探索, 开发水平较高的深圳、广州、东莞在协调发展上同样存在优势, 这说明耦合协调发展受到城市开发中的具体要素影响, 而较大的差异也从侧面表明经济系统在可持续发展中的主导作用。

图4、图5表明, 区域内耦合协调情况呈“ U” 字型变化, 即先下降后上升, 符合珠三角生态管控程度的整体变化趋势。2010-2016年珠三角产业布局发生调整, 大量传统产业外迁。佛山、肇庆等深广边缘城市依靠产业迁入迅速吸引人口, 开发强度大幅提升, 但忽视了资源环境的保护, 耕地迅速减少、“ 三废” 排放指数型增长, 出现大量城市问题。两系统相互羁绊, 耦合协调能力呈现整体弱化的趋势。

2016年后, 各城市积极进行升级转型, 增加新兴产业投入。虽然部分城市还未探索出耦合协调的双赢发展模式, 但承载负荷已得到有效缓解。但从随意开采到有计划的建设再到国土减量计划, 珠三角已意识到生态保护的严峻性, 并建立了一系列联防联控机制。目前, 整个区域的资源环境承载状况开始回升, 生态修复及环境改善工作初见成效。

2.4.1 城市耦合协调发展驱动力

为探究城市间差异产生的具体推动力, 选取城市开发强度的4个子系统以及资源环境承载力中的4个子系统作为自变量, 将耦合协调度作为因变量, 进行多元回归分析, 从表11可以看出, 经济发展水平相关化系数绝对值最大, 表明经济发展是影响城市开发与资源环境承载力耦合协调发展的最直接驱动力, 其发展既决定了整体耦合协调的程度, 又对其他自变量产生影响, 这解释了深圳广州在珠三角的绝对优势。但其系数为负数, 说明经济发展与耦合协调度没有完全呈现同向发展, 人口聚集能力、土地扩张程度、社会经济承载力同样在较大程度上影响城市耦合协调发展, 在城市建设中要把握好人口、经济、产业的建设尺度, 不可过度发展也不能放任不管。而影响较小的是社会投入水平和资源环境压力, 一方面因为没有固定的标准, 需要视自身情况调整; 另一方面因为各城市在这两个系统上得分基本一致, 因此并未造成差异。

2.4.2 驱动力视角下城市发展的三种状态及国土生态修复策略

多种驱动因素共同作用下, 经济并非是判断协调与否的唯一因素, 按耦合协调状况及主要驱动因子划分, 珠三角可分为以下三类城市。

第一类是转型完成的城市, 呈现“ 强开发, 中承载, 中协调” 的状态, 主要依靠新兴产业及第三产业拉动经济增长。这类城市拥有较多的资金政策支持, 发展迅速、基础雄厚, 较早地完成了城市的转型升级[37]。依托地域、经济优势, 该类城市拥有极强的集聚效应, 呈现供不应求的状态, 导致超标准的过度开发。而发展中产生的大量能耗碳排以及其他污染物超出承载能力, 资源环境处于濒临负荷状态。该类城市已进入增量约束和存量挖潜的阶段, 需要根据现状进行土地结构的调整以期实现国土资源的高效利用。同时, 加大新技术研发与应用方面的投入, 将人才、资本等因素切实作用于城市协调发展的探索之上。

第二类是亟需转型的城市, 呈现“ 中开发, 中承载, 低协调” 的状态, 主要依靠交通互联及区域联动促进发展。这类城市在转型中承接大量产业及人才, 并依托完善的交通线网, 有效加强了与中心城市的互动, 促进自身开发建设。但其产业以加工制造业为主, 生产生活污染依旧是协调发展的巨大压力。目前, 该类城市应从产业升级引领、城市功能补充两方面, 支撑城市产业链升级发展, 推动“ 制造” 向“ 智造” 转型。除此之外, 低效用地也成为开发建设的巨大阻碍, 产出比过低、集约化程度不高导致“ 无地可用” , 加快盘活存量用地成为国土空间规划与修复的重中之重。

第三类是转型需求尚不明显的城市, 呈现“ 低开发, 中承载, 低协调” 的状态。农业及少量传统工业可维持大部分生产生活所需, 开放程度低, 经济增长缓慢, 但其耕地等资源保有度高, 自然承载力突出。该类城市已出现边缘化趋势, 不能较好地利用区域协调资源, 整体发展缓慢封闭。当前形势下, 该类城市应该立足其自然方面的优势, 促进农业与服务业结合发展, 着力推进农业种植结构调整, 积极发展高效农业、休闲观光农业等新型发展模式, 将资源转换为资本, 促进生态与经济的协调发展, 构建以文化、生态、休闲为特色的新发展格局。

本文基于市域尺度, 选取珠三角核心城市多年数据, 建立城市开发强度、资源环境承载指标体系, 介入纵横双向视角, 结合回归分析及耦合协调度模型, 可视化珠三角 9个核心城市开发强度与资源环境承载力的协调发展时空分异规律, 并揭示各因素交互驱动机理。得出以下几条主要结论:

(1)研究区开发程度空间差异明显。受地理位置、经济基础、政策支持影响, 广州深圳中心城市作用凸显, 相较其他城市积累了更多开发资源。从演变过程来看, 金融危机后都市圈特征增强, 依托交通互联及体制互通, 佛山、东莞得到了一定的发展, 与珠中江都市圈拉开距离。

(2)研究区资源环境承载状况不乐观, 部分城市开始出现生态负荷。目前存在自然拉动型及经济拉动型两种保持承载力的模式, 分别通过提升社会资源支撑力和维持自然资源承载力来巩固综合承载力。

(3)研究区未能形成良好的协调发展, 区域内差异显著, 大多城市已经处于轻度失调状态, 需要加快转型升级的探索。深圳广州较早完成转型升级, 已经初步探索出协调发展的方法。而其他城市的经济生态系统仍处于相互羁绊状态。

(4)经济要素是影响协调发展的最直接驱动力, 但其他因素同样重要。依照9个城市目前的生态经济耦合情况, 大体可分为三类城市, 应该根据《关于加快推进我省生态文明建设的实施意见》的要求分别制定国土生态修复方案。

城市的可持续发展涉及自然、经济、社会等多个相互依存甚至竞争的系统。而研究经济与生态的耦合协调机制就是在复杂的系统间找到关键因素, 对症下药。本文选择了9个整体区位相似但各方面都存在差异的城市作为研究样本, 以期得到更大程度上的对比。但珠三角处于较为特殊的经济带, 发展进程明显区别于其他地区, 因此本文在宏观层面上缺乏普适性, 在后续的研究中应该去构建更符合普遍发展规律的指标。

同时, 本文选择十年作为研究时限, 能从一定程度上揭示不同发展阶段的城市对于协调发展的驱动因素。但由于数据有限, 原先架构中粤港澳大湾区的作用没能进行深入探讨, 之后研究应该着重引入粤港澳大湾区的成果, 9个城市的发展态势可能会发生变化。

从驱动力的视角分析城市耦合协调发展的模式从而制定国土生态修复策略, 仅是可持续发展规划的其中一个环节。国土空间规划体系内容丰富而复杂, 离不开土地、资源、环境、地理、经济、社会、规划等多个学科的交叉合作与支撑, 今后的研究中还要注重从不同角度对于内涵、模型及评价标准进行全方面考虑和权衡。环境问题日渐转为全球危机, 国土生态修复的迫切性已经显现, “ 绿水青山就是金山银山” 的发展理念开始以口袋花园、绿色屋顶等形式践行在城市建设中, 中国正不断努力拓宽更多可持续发展的途径。如何让城市更好地协调发展并适应环境问题, 时间会给出答案。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|