作者简介:王旭(1983- ),女,湖南益阳人,博士,副教授,博士生导师,主要从事资源环境遥感研究。E-mail: jorrywangxu@163.com

改革开放以来,中国经济在飞速发展的同时,生态环境问题日益严峻。为保障国家和地区的生态安全,对未来生态空间进行模拟预测十分必要。在长江大保护和长江经济带绿色发展背景下,以湖北省为研究区,利用FLUS模型基于湖北省2010年、2015年土地利用数据及包含自然和人文因素的15种驱动因子数据,对2035年的湖北省生态空间进行模拟预测。结果表明:利用2010年土地利用现状模拟出的2015年湖北省土地利用变化情况,总体精度达到0.976,Kappa系数达到0.961,模拟精度较高。设置的生产空间优先、生活空间优先、生态空间优先以及综合空间优化4种不同情景,基本满足未来湖北省不同发展导向的需求。从地貌单元角度来看,在不同情景下,湖北省生态空间主要分布于湖北省边陲四大山区,中部江汉平原生态空间零星分布。从数量规模上来看,不同情景下各个用地类型数量规模差异较为明显,生产空间优先情景下耕地面积增加1216 km2,生活空间优先情景下城镇用地规模增加5959 km2,生态空间优先情景下生态空间用地增长722 km2,综合空间优化情景下生态空间用地规模变化更趋于平缓。从生态空间变化分布来看,四大山区的生态空间变化不大,但中部江汉平原生态空间变化较为明显,其中从行政区划上来看,变化范围主要分布于武汉城市圈、襄阳市、宜昌市中西部地区及随州市中部地区。总而言之,FLUS模型对于湖北省生态空间模拟的适用性较好,多情景模拟结果可为湖北省未来国土空间规划及未来生态空间管控提供多角度、多方向的政策决策参考。

Since reform and opening up in 1978, with the rapid development of China's economy, the problem of ecological environment has become increasingly serious. In order to ensure the ecological security of the countries and regions, it is necessary to simulate and predict the future ecological space. Under the background of the Yangtze River protection strategy and the green development of the Yangtze River Economic Belt, this paper takes Hubei province as the research area. Based on the data of land use in 2010 and 2015 and the data of 15 driving factors including natural and human factors, the FLUS model was used to simulate and predict the ecological space of Hubei province in 2035. Based on the current situation of land use in 2010, the results show that the overall accuracy of land use change in Hubei in 2015 is 0.976, and the Kappa coefficient is 0.961, which are of high accuracy. The four scenarios of production space priority, living space priority, ecological space priority and comprehensive space optimization basically meet the needs of different development orientations in this province in the future. From the perspective of geomorphic unit, under different scenarios, the ecological space of Hubei is mainly distributed in the four major mountainous areas on the border of Hubei province, and the ecological space in the central Jianghan Plain is scattered. In terms of quantity scale, the difference in the size and scale of each land use type in different scenarios is more obvious. The area of cultivated land increased by 1216 km2 under the priority of production space, and the scale of urban land use increased by 5959 km2 under the priority of living space. The ecological space used in the ecological space priority scenario increased by 722 km2, while that used in the integrated space optimization scenario became moderate. From the distribution of ecological space change, the ecological space of the four mountainous areas has not changed much, but the ecological space of the central Jianghan Plain is more obvious. From the perspective of administrative divisions, the scope of change is mainly distributed in Wuhan City Circle, Xiangyang city, the central-west of Yichang city and the central part of Suizhou city. All in all, the FLUS model has good applicability to the ecological spatial simulation in Hubei. The results of multi-scenario simulation can provide a multi-angle and multi-directional policy decision reference for the future territorial spatial planning and ecological spatial control in this province.

改革开放以来, 中国经济蓬勃发展, 城镇化水平不断提高, 但与此同时人与自然的矛盾也日益突出, 生态环境不断恶化, 荒漠化、石漠化、水土流失日益加深, 资源环境承载力持续下降, 面临着严峻的生态环境问题。为此, 十八大报告明确提出要调整国土空间结构以“ 促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀” , 即优化“ 三生空间” 来实现人与自然的和谐共生。“ 三生空间” 优化过程中, 生态空间的保持和调整是解决人地问题的核心要素。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》明确指出, 生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间[1], 主要包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原和无居民海岛等[2]。

近年来, 国内学者基于我国基本国情特色对生态空间进行了相关研究, 主要研究成果包括对生态空间的现状分析[3, 4]、关键性生态空间的辨识[5, 6]以及区域生态空间的划定[7, 8]等方面。其中, 部分学者发现林地、草地、水域、未利用地在核心生态空间内的面积占比较高, 生态空间的演变是一种生态空间与生活空间之间、生态空间与生产空间之间以及生态空间内部各种类型之间的动态演变[4]。同时, 有研究者还提出, 可以通过生态空间识别初步对生态环境进行有效保护, 减缓生态退化, 继而利用关键性生态空间辨识对不同空间进行差异化政策保护[6]。另外, 部分学者综合评估区域生态服务功能重要程度与生态敏感程度空间格局, 进而对区域生态空间进行划定[7]。随着时间的推移以及人地关系进程的发展, 未来我国国土“ 三生空间” 的变化情况, 尤其是未来生态空间的变化, 关系着国家的经济、社会以及生态的可持续发展。然而, 目前对未来的生态空间模拟预测研究较为少见。因此, 采取科学合理的预测模型对未来国家和地区的生态空间格局进行模拟, 对保障国土生态空间安全、实现人地关系和谐具有重要的理论和现实意义。

FLUS(Future Land Use Simulation)模型是一种在人地关系相互影响下, 能有效处理国土空间内部各土地利用类型相互转化的复杂性和不确定性的模拟预测模型, 目前主要应用于土地利用模拟[9]、城市扩张模拟[10]和城市增长边界的划定[11, 12, 13, 14, 15]等方面。通过结合大背景下的气候条件、区域空间内各土地类型的相互作用以及自上而下和自下而上的模型间相互作用和反馈的耦合关系这三大要素[16], FLUS模型能够以较高的精度模拟预测出未来土地利用的变化分布。因此, 本文选择FLUS模型并设置多种情景来实现未来生态空间在不同政策优先导向影响下的模拟预测。

在落实长江大保护战略、支撑长江经济带绿色发展的背景下, 湖北省作为我国南北地域过渡和东中西承接的重要区域、长江经济带的关键节点, 其所面临的生态环境恶化、生态空间萎缩等区域生态问题具有很强的代表性。通过对生态空间的多情景模拟预测和对比, 可以有效明确湖北省国土生态空间的脆弱区及生态修复热点区或重点区, 并对这些国土生态空间的修复提供理论依据及数据基础, 同时也可帮助认知同类区域的生态空间演化规律, 为相关地区的生态修复示范建设提供支撑。因此, 本文以湖北省全域为研究区, 在验证FLUS模型模拟研究区未来土地利用精度的同时, 采用该模型对湖北省2035年生态空间进行多情景模拟预测, 期望提供一种能高效且精准地实现对区域未来生态空间的模拟预测方法, 为构建生态空间安全格局和修复国土生态空间提供借鉴。

湖北省地处长江中游地带, 是长江经济带的核心节点区域, 地理坐标介于108° 21′ 42″~116° 07′ 50″E、29° 01′ 53″~33° 6′ 47″N(图1)。研究区土地总面积18.59万km2, 其中山地占56%、丘陵及平原湖区占44%。全域山地大致分为鄂西南武陵山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区以及鄂东北大别山区四大山区。这四大山区具有良好的水源涵养、生物多样性维护和水土保持等生态功能, 是湖北省极其重要的生态屏障, 同时还是四大集中连片贫困山区。域内中南部为江汉平原, 地势低平, 分布有755个湖泊, 湖北“ 千湖之省” 的美誉因之得名, 这些湖泊具有生物多样性维护和洪水调蓄等重要的生态功能。域内除高山区属高山气候外, 其他大部分地区属亚热带湿润性季风气候, 日照时间及无霜期较长, 降水充足, 雨热同期。截至2018年底, 全省完成生产总值39366.55亿元, 较2017年增长7.8%, 城镇化率达60.3%。研究区既存在着保持经济社会持续快速增长的压力, 也面临着保障区域生态空间安全的挑战。

由于研究区属于湿润性季风气候, 土壤、气候等自然生态条件对该区域的生态空间变化影响较大, 同时研究区位于长江经济带核心节点区域, 人类活动密集频繁, 人口、经济等人文因素也与生态空间变化密切关联。模型构建需要综合考虑研究区自然和人文条件, 最终选取人类活动(人口和GDP等)、地形条件(海拔和坡度)、土壤(养分有效性和根系氧利用率等)和气候(温度和降水等)四类15项作为驱动因子。因此, 本文的基础数据是包含行政区划、土地利用等基础数据和驱动因子数据在内的空间数据集, 相关数据具体来源详见表1。

| 表1 数据来源信息表 Table 1 Data source information table |

FLUS模型是由刘小平等[16]基于传统元胞自动机(CA)原理进行改进开发的, 原理是在利用人工神经网络模型算法(ANN)对基期土地利用数据和各驱动影响因子数据进行运算的基础上, 估算出区域内各土地利用类型的发展概率, 然后将发展概率与领域因子、自适应惯性系数和转换成本结合, 得出元胞的总体转换概率, 经过轮盘竞争机制最终得出模拟结果。本文采用该模型模拟预测未来湖北省多情景下的生态空间变化情况, 包括以下三个部分:(1)根据湖北省往年土地利用数据, 利用Markov模型预测出不同情景下未来各用地类型需求量; (2)通过考虑气温、降水、土壤、地形、交通、区位等多种驱动因素影响, 利用FLUS模型, 求得元胞总体转换概率, 进而确定元胞转换类型, 得出未来湖北省“ 三生空间” 空间变化的模拟结果; (3)依据模拟得到的预测分布图, 通过GIS等手段结合生态空间内涵提取生态空间预测分布图, 实现对湖北省未来生态空间的模拟预测。

1.3.1 用地需求规模预测

多情景模拟条件下, 生态空间的未来需求量是不一致的, “ 三生空间” 内部各土地类型的需求规模也存在差异。因此, 在对生态空间的未来分布进行模拟前, 需要根据不同情景预测各用地类型的需求规模。本文采用Markov模型对研究区未来各用地类型的需求规模进行预测。Markov模型在土地利用变化研究中通过假定t+1时的某土地利用类型状态只与t时的土地利用类型状态有关来实现土地利用变化的模拟[17]。具体过程如下表示:

式中:S(t)、S(t+1)为t、t+1时的研究区土地利用类型状态矩阵; Pab表示由类型a转化为类型b的转移概率矩阵。

需要注意的是, 为提高模拟精准度克服Markov模型在长时间尺度模拟结果上可能存在的偏差, 本文以5年为时间间隔, 依次模拟各用地类型的需求规模。这一过程包括两个阶段:(1)以2010年和2015年两期用地数据为基础获取和调试参数, 并检验模型精度; (2)通过两期基础数据逐次对2020年、2025年、2030年和2035年4个年份的土地利用状况进行多情景模拟预测, 继而实现对生态空间发展和演化趋势的模拟预测。

1.3.2 “ 三生空间” 预测

在完成各用地类型需求规模预测基础上, 对“ 三生空间” 分布格局进行预测分析。受自然与人文等多种条件的影响, 生态空间与生产空间、生活空间以及生态空间内部不同用地类型都将发生转换, 因此元胞的转换规则是FLUS模型应用于“ 三生空间” 空间格局模拟的核心。本文正是通过FLUS模型定义的不同用地类型的转换规则来实现“ 三生空间” 分布格局的预测, 从而实现生态空间分布与变化的模拟预测。

(1)发展概率和领域影响因子

模拟过程中, FLUS模型采用的是BP-ANN人工神经网络算法求得各用地类型的发展概率。人工神经网络可以拟合人类活动、自然因素等空间驱动因子与用地类型的复杂对应关系, 并在输出层计算出元胞转换为各用地类型的概率; 它是通过模仿生物神经网络尤其是人类大脑的学习, 来解决复杂非线性问题的, 这种方法要优于传统回归分析方法, 能够有效解决多空间变量权重分配问题[18]。本文运用均匀采样法对用地数据和驱动因子基础数据进行采样(为保证栅格数据行列数一致, 将采样分辨率设置为1 km2× 1 km2), 然后对15种驱动因子的基础数据进行归一化处理, 最后经人工神经网络模型计算, 得出各用地类型的发展概率。

同时, 邻域影响因子用以反映不同用地类型之间以及邻域范围内不同用地单元间的相互作用。本文选取3× 3的Moore邻域模型计算该项参数, 具体如下[10]:

式中:

| 表2 邻域因子参数 Table 2 Neighborhood factor parameters |

(2)自适应惯性系数与转换成本

自适应惯性系数是根据预期需求和实际分配的用地类型之间的差异, 为每个元胞自动调整当前用地类型的继承性而设定的。如果某一特定用地类型的发展趋势与预期需求相矛盾, 自适应惯性系数将动态地调整该用地类型的继承性, 以在下一次迭代中纠正问题达到预期目标。因而自适应惯性系数定义式如下[12]:

式中:

转换成本用来表征从当前用地类型转换为需求类型的困难度[19]。本文共设置了4种情景用于模拟, 因此需要设计4种不同的转换成本(表3)。在生产空间优先情景下, 除建设用地外其他用地均可以转换为耕地; 在生活空间优先情景下, 按照城市发展需求依次对每种用地进行转换等级排序:建设、耕地、林地、草地、水域、未利用, 转换原则为不允许高等级用地向低等级土地转换; 在生态空间优先情景下, 按照各类用地的生态效益排序:林地、水域、草地、其他, 转换原则同生活空间优先模式; 生产空间优先、生活空间优先和生态空间优先的发展情景是仅考虑单一需求的三种理想情景, 因此需要设置更贴近实际发展的综合空间优化情景, 按照综合发展的需求各类用地的转换等级排序为:建设、林地、耕地、水域、草地及未利用土地, 该情景考虑到三种单一情景的综合需求。

| 表3 转换成本矩阵 Table 3 Conversion cost matrix |

(3)总体转换概率及分配规则

最后, 使用以下公式来估算特定用地类型所占用单元的总体转换概率[16]:

式中:

然后在FLUS模型中使用轮盘选择机制来确定元胞转换为哪种用地类型。在轮盘选择机制中, 轮盘所占面积表示分配概率。为了更好地模拟用地的动态性和不确定性, 较高的总概率具有更大的可能被分配到目标用地类型, 但具有较低概率的用地类型也有机会被分配到目标用地类型。

1.3.3 生态空间预测

本文的生态空间预测基本原理是, 在“ 三生空间” 的理论框架下, 定义生态空间、生产空间和生活空间与各类土地利用类型之间的对应关系, 在土地利用变化模拟的基础上, 重新划定三生空间的范围, 从而实现生态空间的模拟预测。利用FLUS模型来实现生态空间模拟系统的构建, 对多种情景下的2035年湖北省“ 生态空间” 演化进行模拟, 根据《土地利用现状分类》国家标准(GBT 21010-2017), 考虑到数据的可获取性和研究尺度选取的科学性[19, 20, 21, 22], 将一级类用地中的林地、草地、水域及未利用土地等以自然属性和生态功能为主的用地类型界定为生态空间。

为验证FLUS模型的模拟精度, 利用2010年和2015年的两期土地利用数据, 以Markov模型预测出的研究区2015年各类用地规模为基础, 对综合空间优化情景下的土地利用变化情况进行模拟, 并将这一结果与2015年的实际值进行比较, 计算总体精度和 Kappa 系数。总体精度和Kappa系数的值越接近于1表明模拟精度越好, 当Kappa系数大于0.8时, 即表明模型模拟精度在统计学意义上达到较好的满意状态[23]。计算发现本次验证总体精度为0.976, Kappa系数为0.961, 实验模拟精度达到较高水平, 表明FLUS模型在本文具有很好的适用性。

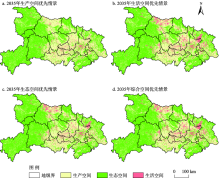

模拟结果显示(表4), 2035年湖北省的生态空间除生态空间优先情景下有小幅增长外, 其他三种情景均处于减少态势, 减少幅度也不大; 生产空间与生态空间类似, 只在生产空间优先情景下有小幅增长, 其他三种情景均处于减少态势, 且减少幅度较大; 而生活空间则在四种情景下均处于增长态势, 除生产空间优先情景的增长幅度较小外, 其他情景增长幅度均较大。这在一定程度上与我国的城市化发展阶段和社会经济结构的演进阶段相一致。同时, 将模拟结果可视化发现(图2), 各用地类型的空间分布变化总体上也较为显著。综合四种情景的生态空间模拟结果表明, 湖北省生态空间总体上主要分布于鄂西南武陵山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区以及鄂东北大别山区四大山区, 中部江汉平原生态空间零星分布。在变化强度上, 不同情景下四大山区的生态空间变化均不是很显著, 变化显著发生的区域主要位于江汉平原及与山地交接的宜昌、襄阳等几大省域中心城市周边。

| 表4 2015年土地利用与2035年多情景模拟“ 三生空间” 各用地类型数据表 Table 4 Land use in 2015 and multi-scenario simulation data table of land use types in 2035 |

不同控制条件下的分情景模拟预测结果显示, 研究区生态空间的变化存在较大差异:

(1)生产空间优先情景

生产空间优先情景下, 耕地是最为重要的土地利用类型, 因此有效保护耕地资源是这一情景下的主要目标。在模型实现过程中具体表现为:① 按照一定的比例适当增加其他用地类型向耕地的转移概率, 并减少耕地向其他用地类型的转移概率, 提高预测年份耕地的需求量; ② 考虑到耕地保护政策的影响, 增加耕地向其他用地类型转换的成本, 除建设用地外减少其他用地类型转换为耕地的成本, 以实现生产空间的优先原则。

从总体占比来看, 生态空间占59.24%、生活空间占3.94%、生产空间占36.82%, 相比其他控制条件该情景下生态空间所占比例更大。从面积变化来看, 该情景下生态空间显著减少, 由111515 km2减少为110094 km2, 减少幅度为1421 km2; 而耕地面积则增加了1216 km2, 城镇用地面积增加了205 km2。也就是说, 该情景下生产空间被其他用地类型的占用得到了限制, 区域经济发展导向和城市建设扩展诉求下的生活空间拓展就只能指向生态空间, 因此生态空间成为用地类型转换的主要转出来源。从空间分布格局来看, 变化主要发生于国家中心城市武汉和省域中心城市襄阳周边, 变化幅度从大到小依次为武汉城市圈(武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门)、汉江流域经济带中心城市(襄阳)、省域重要城市(随州), 这些区域都属于粮食生产和产业发展的重点区域。总的来说, 生产空间优先原则下, 对城市和区域经济发展的过度追求往往会牺牲生态环境, 造成生态空间一定程度的萎缩, 这样并不利于研究区社会经济的可持续发展。

(2)生活空间优先情景

生活空间优先情景下, 城市、道路及仓储等建设用地是生活空间的主要构成要素, 其向生产和生态空间的转移和变化受到限制。在模型实现过程中具体表现为:① 按照一定比例适当增加其他用地类型向建设用地的转移概率, 并减少建设用地向其他用地的转移概率, 提高预测年份建设用地的需求量; ② 考虑到优先发展建设用地的政策影响, 增加建设用地向其他用地转换的成本, 以实现生活空间的优先原则。

从总体占比来看, 生态空间占58.67%、生活空间占7.04%、生产空间占34.29%, 相比其他控制条件该情景下生态空间所占比例较大。从面积变化来看, 该情景下生活空间的用地规模急剧增加, 增长幅度接近一倍, 达到5959 km2; 与此同时, 生态空间和生产空间的面积显著减少, 其中生态空间减少为109045 km2, 减少幅度为2470 km2, 表明生活空间优先原则下, 城市和区域经济的发展一定程度上造成了生态环境的牺牲, 是以生态空间和生产空间的减少为代价的。从空间分布格局来看, 生态空间的变化则主要集中在武汉城市圈、襄阳市北部地区与宜昌市中西部地区; 而生活空间的变化与之相对, 但变化范围更大一些, 主要发生在省域中心城市及其周边区域, 转换来源不仅包括生态空间还包括城市周边的生产空间。具体来看, 武汉与黄石北部交界地带的生态空间变化最为剧烈, 生态空间遭到侵蚀的幅度较大, 这一趋势与武汉城市圈的区域发展定位和湖北省新一轮发展战略将黄石升格为省域中心城市的新举措是一致的。总的来看, 生活空间优先情景下的湖北省生态空间演化态势不容乐观, 其受城市扩张影响将急剧萎缩, 这预示着如果一味盲目追求城市建设, 放任建设用地的无序扩张, 势必导致区域内生态环境遭受严重破坏, 从而威胁区域可持续发展。

(3)生态空间优先情景

生态空间优先情景下, 最重要的任务是保护生态空间不被侵占, 相应用地类型不减少, 同时为修复生态系统, 鼓励其他用地类型转换为生态空间。在模型实现过程中具体表现为:严格控制生态空间的相关用地类型转换为生活空间和生产空间相关用地类型, 适当提高生产及生活空间相关用地向生态空间的转换。

从总体占比来看, 生态空间占60.39%、生活空间占5.91%、生产空间占33.40%, 相比其他控制条件该情景下生态空间所占比例最大。从面积变化来看, 生态空间仅在此情景下发生了正向转换, 且转换幅度不大, 仅722 km2; 同时这一情景下的生活空间的增长幅度相较其他情景较小, 生产空间的减少幅度则相较其他情景最大, 达到4581 km2。也就是说生产空间的转换即使在生态空间优先情景下, 仍然更多地指向生活空间。这表明城市化和社会经济结构演进具有较强的渗透性, 并在一定程度上表现出不可逆性, 生态空间一旦被侵占其修复难度和修复成本都很大。从空间分布格局来看, 武汉城市圈及省域中心城市宜昌的西部区域生态空间增长相对较为明显, 其他地区和城市的生态空间增长则主要位于城市中心周围的零星区域。

(4)综合空间优化情景

综合空间优化情景需要综合考虑生产空间优先、生活空间优先和生态空间优先这三种情景的多重需求, 因而该情景下的用地变化情况更为复杂, 用地类型相互间的转换以及生态空间与生产空间、生活空间的转换也更加频繁。该情景设置目的在于兼顾人地和谐以及区域绿色发展的理念, 实现长江大保护战略背景下的湖北省区域综合发展。因此模型实现过程中具体表现为:按照转换成本原则, 增加建设用地向其他用地转换的成本, 同时控制生态空间用地类型的转出。

研究结果表明该情景下各类用地的面积变化趋势与生活空间优先情景较为相似, 但更趋于平缓。从总体占比来看, 生态空间占59.45%、生活空间占6.83%、生产空间占33.72%, 相比其他情景三类空间所占比例更均衡。从面积变化来看, 生态空间用地减少1020 km2, 生产空间用地减少4544 km2, 生活空间用地增加5564 km2。从空间分布格局来看, 该情景下武汉城市圈及其他省域副中心城市的生态空间分布与生活空间优先情景较为类似, 但是生态空间分布范围明显比前者要大。这在一定程度上符合了促进相对后发的中部地区“ 崛起” 区域发展战略的诉求, 同时也兼顾了生态文明、绿色发展和长江大保护等战略对生态环境保护的要求。未来发展中不仅需要注重经济的高质量增长还需要科学合理地对生态空间实施管控和逐步修复。

本文基于FLUS模型, 通过设置4种不同情景对湖北省2035年的生态空间进行模拟和分析, 结论如下:

(1)FLUS多情景模拟预测模型可以较好地模拟湖北省的“ 三生空间” 及未来生态空间情况。通过选取包含自然生态条件及人类活动方面影响的15个驱动力因子, 模拟出的2015年湖北省“ 三生空间” 分布格局, 总体精度达到0.976, Kappa系数达到0.961, 说明该模型适用于对未来生态空间的模拟预测。

(2)设置的生产空间优先、生活空间优先、生态空间优先以及综合空间优化4种不同情景, 基本满足未来湖北省不同发展导向的需求。从空间分布来看, 湖北省的生态空间主要位于鄂西南武陵山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区以及鄂东北大别山区四大山区, 中部江汉平原的分布则相对零星。

(3)从面积变化来看, 不同情景下各个用地类型面积差异较为明显。生产空间优先情景下耕地面积出现了唯一的正向转换, 但仅增加1216 km2; 生活空间优先情景下城镇用地增加幅度最大, 达5959 km2; 生态空间优先情景下生态相关用地类型出现了唯一的正向转换, 但仅增长722 km2; 综合空间优化情景下生态空间的变化趋势与生活空间优先情景相对一致, 只是幅度更加平和, 这在一定程度上更符合湖北省面临的区域发展和生态保护双重诉求。

(4)从空间分布格局来看, 四大山区的生态空间变化不大, 中部江汉平原生态空间变化较为明显, 变化主要发生于武汉城市圈及其周边, 襄阳、宜昌等省域中心城市周边以及随州周边区域, 这与湖北省的区域发展格局和规划定位形成了较好的契合。

生态空间是践行当前所倡导的生态文明、绿色发展等国家重大战略的关键载体, 对当前生态空间的摸底和对未来生态空间的预测是实现生态空间维育与修复的重要基础工作。因此, 本文利用FLUS模型开展生态空间的多情景模拟预测, 该模型具有综合考虑气候变化和人类活动双重影响的优势, 能够更加精准有效地识别湖北省国土生态空间易受扰动的脆弱区以及适宜开展生态修复的重点区。同时模拟预测结果也与当下的社会经济发展趋势和区域发展格局形成了较好的对应关系, 对研究区未来的生态空间管控、治理乃至修复都具有较好的政策借鉴意义和措施应对价值。

本文在模拟规则的制定过程中虽综合考虑了气候变化、人类活动等多要素的影响, 提取了包含自然和人文因素的15种驱动因子, 以尽可能改进模型的精确性, 但由于研究对象的复杂性, 仍存在一些要素(如生物及地质环境因素)未能充分考虑, 将在今后研究中进一步探讨。希望争取将其纳入模型, 实现模拟精度的进一步改善, 以推动生态空间模拟更加科学、合理和适用, 从而更好地推动生态空间维育、修复和改善, 帮助实现区域的可持续发展。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|