作者简介:黄海(1984- ),男,湖南醴陵人,硕士,高级工程师,主要从事泥石流灾害防治与评价研究。E-mail: 52134170@qq.com

汶川地震诱发了大量泥石流灾害,灾损土地利用和生态修复是灾区产业重建面临的重要课题。以北川县都坝河小流域为研究对象,通过调查灾损土地禀赋、灾害特征、土地需求,采取多因素耦合和关键因子限制分析法,探讨灾害胁迫条件下的经济活动与生态修复之间的互馈作用,结果表明:(1)流域新增土地供给源主要为泥石流灾损土地,土地资源化利用受灾害、聚落和产业结构控制;(2)灾损土地根据成因划分为沟口堆积型、沟道冲淤型以及岸坡侵蚀型,三者的肥力、安全性及交通条件等特征具有显著差异;(3)基于“因灾分区、耕地优先、产业共建、美居造景”的原则,建立了灾损土地的利用方式和生态修复模式,并选取杨家沟进行验证,沟域灾损土地利用方式为生态林地、产业林地及优质耕地,分别占比28.5%、56.3%、15.2%,生态修复措施主要为提高土地安全度、提升植被覆盖率和增强水保功能。该研究建立的震区土地利用和生态修复模式可有力协调人地矛盾、发展绿色经济和提升人居环境。

Abundant debris flows and disaster lands have been induced by the Wenchuan earthquake in Longmen Mountain area, Southwest China. The disaster land use and ecological restoration are the most important aspects of the mountain industrial reconstruction. By focusing on the Duba River Basin of Beichuan county as an object, through investigating the conditions of disaster land, characteristics of debris flow and demand of land resource, taking the analysis methods of multi-factor coupling and the key limiting factor, this paper explores how the disaster and development influence the land use and ecological restoration. The results were as follows: The new sources of land supply in Duba River Basin are mainly debris flow disaster lands, and the utilization of disaster land confronts three great limiting conditions, such as the risk of high-frequency debris flow, dynamic settlements, and industrial structure. Through spatial and temporal variation analysis and geo-hazard characteristics, we identify three types of disaster land, such as deposited type, gully erosion type and gully bank erosion type, which shows that there are significant differences in the fertility, safety and traffic conditions. Therefore, based on the following four principles, which contains to divide land use areas according to disaster risks, to give the first priority to the cultivated land in land use, to take into account the needs of industrial development in land utilization, and to improve human settlement environment by ecological restoration, with hazards prevention and evaluation, this paper proposed an idea of the debris flow ecological restoration and built debris flow hazard ecological restoration mode, and applied it to Yangjia gully as an example. In the Yangjia gully watershed, the types of land use were ecological forest land, industrial forest land, and high-quality cultivated land, accounting for 28.5%, 56.3%, and 15.2%, respectively. The ecological restoration measures are mainly taken to improve the vegetation coverage of forest land and to enhance the function of soil and water conservation of cultivated land. The land use and ecological restoration model established in this study, which is based on disaster risk and industrial development, can effectively coordinate the contradiction between human and land, develop the green economy and enhance the environment of human settlements.

龙门山地处青藏高原与四川盆地接触带, 山高坡陡, 土地资源稀缺, 是黄土高原―川滇生态屏障的重要组成部分, 属于我国“ 两屏三带” 生态安全战略格局的核心区域[1]。区内蕴藏丰富的旅游资源和生物资源, 是我国西南地区重要的休闲旅游目的地, 山地特色经济发展迅速, 沿河谷发展形成大量城镇和村落。“ 5· 12” 汶川地震导致了区域性的强烈地表破坏, 严重影响区内的地质安全和生态安全, 其中以都江堰白沙河、彭州湔江上游、绵竹绵远河、北川都坝河以及平武石坎子河为代表的极重灾区尤其突出[2, 3, 4]。地震对生态环境破坏具有两种方式:(1)地震直接诱发崩滑灾害及颗粒侵蚀, 导致上部植被破坏[5], (2)震后持续活动、以泥石流为主的次生灾害[6], 通过淤埋、冲刷等形式损毁生态系统。

近年来, 学界对泥石流小流域土地利用和震区生态修复开展了大量研究和实践。胡发德等[7]、徐世光等[8]、王道杰等[9]、韩用顺等[10]在泥石流滩地的利用方式、资源化潜力及肥力特征[11, 12, 13]等方面建立了较完善的评价方法, 但较少对泥石流沟全流域尺度的灾损土地类型和土地资源化优化利用进行深入分析。倪忠云等[14]、陈博宁[15]和杨尽等[16]对汶川震区震损土地的分布、演化及复垦方式进行了初步探索。韦方强等[17]和常士秋等[18]建立了基于生态功能区划的泥石流小流域生态修复对策, 从宏观层面建立了泥石流灾害治理中的资源化利用模式[19]。汶川地震后, 地震灾区开展了大量生态修复工作, 主要针对严重破坏的斜坡开展飞播造林植草、人工植树造林等, 取得了良好的效果[20, 21]。同时, 也存在资金投入不足、植物存活率较低、居民主观意识较薄弱等问题[22, 23, 24], 此外, 刘春腊等[25]、杨渺等[26]、朱捷缘等[27]从生态补偿机制、划分重点工作区及增大经济投入等方面对震区生态修复工作提出了优化建议。现有的研究和实践多从面域广度上着手, 建立了系统的宏观理论模型, 而宏观理论如何在具体村落精细化实施的点状深度上开展的工作不多, 同时与当地产业发展和用地需求结合较少, 尤其是在灾损土地资源化利用和生态修复方面的研究上还处于起步阶段, 在解决山区“ 三区三线” 划定执行、生态红线区产业发展及山区脱贫的矛盾上存在不足。灾损土地在生态修复中面积占比虽然较小, 但由于其与人类生产生活空间密切关联, 对人居环境的改善具有最直观效应, 同时土地的资源化优化利用, 是增加当地居民经济收入的重要途径, 因此泥石流灾损土地利用及生态修复是山区经济发展和新农村建设中的关键内涵。基于乡村振兴规划, 合理利用泥石流灾损土地[28], 构建灾损土地利用和生态修复模式, 最大化其生态属性和产业属性, 对山区的生态修复优化、居民收入提高、人居环境改善和产业结构调整具有重要意义。

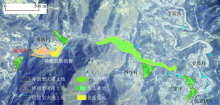

北川都坝河位于龙门山腹地, 流域呈“ L” 型发育。上游地层主要为灰岩, 河道狭窄, 岸坡坡度多在40° 以上, 表层覆盖层较薄, 泥石流灾害以小型稀性泥石流和水石流为主, 堆积扇较小且完整度差。泥石流堆积区主要分布散户聚落, 村镇聚落多分布于斜坡中部的缓坡段。下游受龙门山中央断裂带纵向贯穿的影响, 河谷开阔, 右岸发育多级台阶地形, 河道摆动明显, 两岸泥石流堆积扇发育且扇型完整, 聚落多分布于泥石流堆积扇(图1)。

地震对都坝河上下游的影响差异明显, 上游河谷距离发震断层垂直距离约12 km, 超出了地震在上盘的强烈影响区范围[29]; 下游河谷右岸为发震断层, 发育大量斜坡灾害, 后期在强降雨或堰塞湖溃决作用下演化成泥石流灾害, 如张家沟、青林沟、杨家沟等, 左岸为中央断裂带下盘, 地震诱发零星崩塌灾害为主, 泥石流相对右岸不发育。震后重建工作中, 针对都坝河流域同步开展了新农村建设, 将散居山坡的村民搬迁至河谷地区聚集形成村庄, 修建改造公路, 依托汶川地震博物馆, 发展观光产业, 开发当地的特色农业, 如乡村农家乐、特色农产品、规模化养殖业。流域内产业结构由震前的自给自足的小农经济为主调整为特色山区经济模式, 形成以农业为根基、旅游为支柱的绿色经济模式。经济结构的转变对土地资源化利用和生态修复提出了精细化的需求。

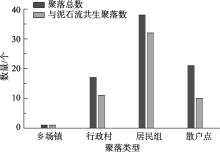

山区居民聚落主要围绕生产资源分布[30], 都坝河流域的聚落主要受土地(耕地)、水源的影响, 随着新农村建设, 聚落分布还受控于交通条件。都坝乡和都贯乡受地震影响较轻, 河谷下切严重, 地质灾害轻度发育, 聚落空间分布主要与微地貌坡度相关, 斜坡中部的缓坡是聚落的主要发展空间。陈家坝乡的地形受龙门山中央断裂带影响, 河谷宽缓, 右岸岸坡发育多级平台, 汶川地震后, 下游河谷区泥石流灾害密集发育。灾害带来危险的同时, 还为居民生产生活提供宝贵的土地资源和水能资源, 相应的聚落与泥石流灾害形成共生关系(图2)。

| 图2 都坝河下游泥石流灾害与聚落共生关系Fig. 2 The symbiotic relationship between the debris flow and settlements in the lower Duba River |

泥石流灾害在都坝河流域居民生活中扮演重要角色, 人类既依存于泥石流带来的资源, 又受威胁于灾害的危险。汶川地震后结合新农村建设的恢复重建规划了大量异地搬迁安置工作, 将原分布于高山区域的居民点搬迁至河谷安置, 沿河谷形成了较大型的聚落, 新增1000人以上的聚落5处, 分别为徐坪坝、太洪村、龙湾村、老场村、黄坝家等。流域下游聚落多规划于泥石流灾害堆积区, 住宅与耕地均围绕泥石流灾害分布, 受灾害威胁严重。陈家坝乡除场镇周边发育4条泥石流沟外, 还有64.7%的行政村、84.2%的居民小组以及47.6%的散户聚集点受泥石流灾害影响。

1.3.1 技术路线

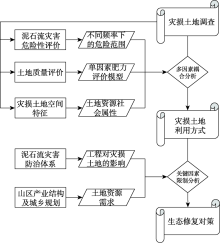

土地利用方式和生态修复模式具有因果关系, 且均为复杂决策问题。运用层次分析法的基本脉络, 融合关键因子限制法和多因素耦合分析法, 开展以泥石流灾害风险和土地质量为多层次控制的土地利用方式研究, 并分析在产业发展与生态保护制约下的生态修复模式(图3)。本文采取由点及面的思路, 以都坝河小流域为对象, 通过成因分析法划分灾损土地类型、数值模拟法划定不同降雨频率状况下的泥石流危害范围, 采用主控因素分析和单因素肥力评价模型评价土地质量等级, 利用多因素耦合分析法规划土地利用方式。最终通过关键因子限制分析灾害防灾需求和土地资源需求, 建立不同土地利用类型的生态修复模式。

1.3.2 灾损土地利用规划方法

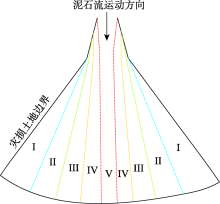

基于灾害与土地资源的共生机制, 确定泥石流灾损土地的利用原则:以危险性评价划分区域, 以土壤质量确定利用类型, 并辅助简易工程措施进行土壤改良。根据我国城镇规划及地质灾害防治标准[31], 利用不同设防标准下的危险性评价对灾损土地进行分区。采取现有成熟的危险性评价方法, 基于不同暴雨频率[32], 利用FLO-2D软件进行分析[33], 根据淤积范围划分出不同频率下的危险范围, 并进行土地分区(图4)。不同危险区的土地利用规划见表1。在危险性评价分区基础上, 根据土壤的生产潜力, 划分灾损土地质量。总体上, 由于受到泥石流灾害的危害, 灾损土地的养分含量较低, 尤其是有机质的含量相差极大。因此, 利用肥力评价模型[13], 采取单因子分析法, 引入土壤有机质含量作为泥石流滩地土地潜力划分标准, 根据有机质含量等级[34], 将土壤质量划分为四个等级, 并借鉴生态用地划分方法[28], 确定土地利用方式(表2)。

| 表1 基本不同频率风险的土地规划建议 Table 1 The suggestions on land use patterns by different frequency disaster risks |

| 表2 泥石流灾损土地质量等级单因子划分标准 Table 2 The classification of disaster land quality using a single factor |

基于灾害危险和土地资源潜力的多因素耦合分析, 确定灾损土地利用方式:以风险管控为基本原则, 确定土地分区规划, 结合土地质量评价及产业规划, 分区分块确定土地利用类型, 划定建设储备用地、耕地和生态修复用地范围。

灾损土地的土壤在自然状态下演化速度极慢, 且可能遭遇泥石流灾害的损毁, 因此在土地利用中, 可结合生态修复和灾害治理工程措施, 同步对土壤进行改良。沟口堆积型灾损土地在交通条件便利的地段开展表层土置换和粗颗粒筛选, 结合土地整理措施, 如梯田改造及灌溉系统等措施, 增大土地的水土保持特性及生产潜力。沟道冲淤型灾损土地可通过沿沟道单侧修建沉沙田, 引洪停淤改良土壤。在沟道宽缓段修建开挖沟道, 修建导流工程, 将洪水期的山洪引导至规划地块, 使山洪携带的细沙及养分黏粒物质沉积下来, 达到改良土壤的目的。岸坡侵蚀型灾损土地由于原来为较好的土地, 以耕地为主, 可通过护坡固床等工程措施, 控制泥石流灾害对土地的侵蚀破坏。

2.1.1 灾损土地分布规律

都坝河灾损土地主要分布于金星村下游段流域, 面积占全流域总数的96.7%, 沿主河呈密集块状分布, 河谷两岸具有明显分异性, 右岸分布21处, 左岸分布10处。较大流域面积的泥石流沟内还分布大量沿沟道的灾损土地和支沟泥石流灾损土地, 如张家沟、杨家沟及青林沟等。统计分析发现, 都坝河全流域面积S> 0.5 hm2的泥石流灾损土地共计12处, 合计面积137.0 hm2, 占陈家坝乡现状较好耕地(坡度< 25° )总面积的24.7%[15]。集中分布于都坝河右岸, 有机耕道与主干道相连, 交通条件良好, 土地坡度5~10° , 该部分灾损土地损毁前全部为良好的耕地。都坝河流域中下游主要泥石流灾损土地特征统计见表3。

| 表3 都坝河下游典型泥石流灾损土地分布特征 Table 3 The distribution characteristics of typical debris flow disaster land in the lower Duba River |

2.1.2 灾损土地分类

灾损土地作为一种特殊土地资源, 在国家规范中未单独进行界定[35], 根据其利用方式, 可划分为荒地类型[36, 37]。结合对土地的生态功能定义[38], 根据灾损土地的损毁方式、与泥石流相对空间关系以及土地成因, 对土地类型进行划分。泥石流灾害通过侵蚀、淤埋等作用灭失和损毁土地, 也可能通过空间上的扩展新增土地。具体表现为当泥石流侧蚀岸坡时, 岸坡土地可能出现失稳、发育卸荷裂隙, 土地出现灭失或者失去水土保持功能; 泥石流在宽缓沟道和堆积区运动时, 沟道摆动作用对沿沟道的土地产生淤埋破坏, 造成土地沙石化、荒漠化, 同时在拦挡库区和主河汇入口也将新增土地资源。综合土地与灾害的相互关系, 泥石流灾损土地划分三大类型:沟口堆积型、沟道冲淤型以及岸坡侵蚀型。

2.1.3 灾损土地禀赋条件

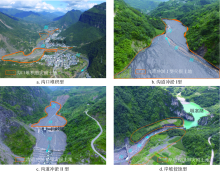

沟口堆积型灾损土地主要分布于泥石流堆积区, 灾前主要为老泥石流堆积扇或河漫滩, 土地利用方式以耕地为主, 受泥石流灾害影响以淤埋损毁或堆积新增为主, 土地面积随堆积扇前缘往主河推移而增大。由于泥石流灾害的多期次性和间歇性, 土壤立面呈现明显分层结构, 且粗颗粒含量高, 但由于接受沟道上游泥沙的淤积, 土壤中养分含量较高, 进行改良后土壤潜力较大。土地坡度与泥石流性质相关[39], 稀性泥石流坡度约5° , 粘性泥石流坡度略陡, 一般在8~10° 。堆积区靠近主河, 一般有道路与主干道相连, 土地开发的基础禀赋条件良好(图5a)。

沟道冲淤型灾损土地主要分布于泥石流形成区或流通区, 根据成因划分为两个亚类:(1)Ⅰ 型灾损土地是泥石流灾害通过冲刷或淤积作用破坏原有土地, 主要表现为土壤荒漠化、砂石化以及贫瘠化, 同时对原生土地上的植被具有灭失作用(图5b); (2)Ⅱ 型灾损土地是在泥石流拦挡治理工程或滑坡堰塞体抬高沟床基准面, 满库后形成开阔土地, 属于新增土地资源(图5c)。两种沟道冲淤型灾损土地均具有水源丰富、分层明显、地形宽缓等特点, 受成因差异影响, 两者土壤结构和质量具有一定的区别, Ⅰ 型土地的淤积具有一定分选, 粘性物质含量较低, 营养成分也较低; Ⅱ 型土地则属于完整堆积, 土壤总养分较高, 但分选性较差, 开发利用过程需对碎块石进行筛选。

岸坡侵蚀型灾损土地沿沟道分布, 主要为沟道两侧垄状老(古)泥石流堆积台地在泥石流侧蚀作用下失稳而造成土地灭失, 具有面积小、分布散、质量好等特点, 是山区宝贵的耕地资源(图5d)。

泥石流灾害与灾损土地具有共生机制, 表现为灾害对土地资源的破坏性与重建性、风险性与利益性的双重作用[10], 因此灾损土地资源化利用需从两方面分析灾害的影响。灾害的爆发是间歇性的, 且随着沟内物源条件的趋稳性演化, 间歇期不断延长, 如杨家沟近10年爆发泥石流时间为2008年、2010年、2013年、2017年, 尤其是泥石流灾害进行治理后, 工程措施可大大降低泥石流爆发频次, 如张家沟和青林沟, 自2014年治理工程竣工后, 在2017年遭遇建国来最大暴雨工况下均未爆发灾害。因此泥石流灾损土地可有效利用灾害的安全区间, 分区、分类开展土地开发。同时, 为了利用上游泥沙带来的黏粒和养分, 可结合泥石流灾害防治的工程措施, 在泥石流和山洪期间引导泥沙改良土壤。

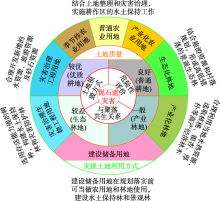

灾损土地的生态修复与流域山坡的生态修复具有较大差异。后者主要通过选取合适物种, 采取人工或飞播的方式开展植树植草等措施, 由于远离聚落, 基本不考虑土地规划、产业规划等因素; 而前者主要分布于聚落周边, 生态修复需综合考虑人居环境、产业发展以及建设土地储备等因素, 此外还需考虑泥石流灾害风险。基于多因素耦合分析, 以“ 因灾分区、耕地优先、产业共建、美居造景” 为指导原则, 构建新型灾损土地生态修复模式(图6)。具体内涵为首先需以不同规模泥石流灾害危险范围为依据, 耕地优先, 产业次之, 优化国土空间规划。耕地需进行精细化分区, 发展高附加值农业, 林地则多种植当地特色林木果木, 如厚朴、核桃等。同时在生态用地时, 结合乡村旅游及地震灾区科普教育, 以提升人居环境和周边景观为原则, 合理规划树种颜色和花期等, 促进龙门山区旅游经济发展。

2.3.1 灾损土地利用规划

杨家沟流域面积20.69 km2, 距离沟口3 km处发育沙坝里滑坡, 形成堰塞湖, 堰塞体溃决诱发多次大规模泥石流灾害。流域内堰塞体溃决口段分布岸坡侵蚀型灾损土地, 下游U型宽谷段的沟道分布冲淤灾损土地、堰塞湖库尾及出山口下游段分布沟口堆积型灾损土地, 总计面积34.3 hm2。杨家沟远离城镇, 主沟及其支沟的泥石流灾害仍然处于高度活跃期, 泥石流灾害对堆积扇影响严重, 不适宜作为建设储备用地。根据土地质量和灾害危险性分区, 规划灾损土地利用方式以林地和耕地为主, 具体为优质耕地(5.2 hm2)、产业林地(19.3 hm2)、生态林地(9.8 hm2), 三者分别占比28.5%、56.3%、15.2%(图7)。

| 图7 杨家沟小流域灾损土地利用方式及生态修复措施Fig. 7 The disaster land use patterns and ecological restoration measures in the small watershed of Yangjia gully |

2.3.2 灾损土地生态修复措施

(1)优质耕地利用区

优质耕地主要为岸坡侵蚀型灾损土地, 分布于堰塞湖溃决口两岸, 地震前为良好耕地, 受同震滑坡影响, 耕地出现灭失损毁, 震后杨家沟泥石流对两侧耕地侵蚀日益严重。根据有机物测试, 平均含量达4.5%, 为较优质耕地。2017年, 杨家沟泥石流开展了工程治理, 沟道中设置了梯级拦砂坝群, 可有效控制沟谷侵蚀深度和宽度, 提升灾损土地所在台地的整体稳定性灾损土地所在台地距离沟道最低高度9.6 m, 根据危险性分析, 100年一遇灾害最大到达高度6.4 m, 因此灾损土地灾害风险较低, 可灵活规划土地利用方式。结合交通位置及聚落分布, 确定以耕地利用为主, 台地边缘部分辅助林地, 而沟谷两侧岸坡可种植灌木等水土保持作物。耕地可结合陈家坝土地整理及流转政策, 开展高附加值农作物种植, 如大棚蔬菜、鲜花等, 林地可种植核桃、枇杷、樱桃等高产水果。

(2)产业林地利用区

产业林地主要为沟道冲淤型灾损土地, 分布于杨家沟中下游宽缓段, 总长1.75 km。灾损土地现状为荒地, 无植被覆盖。土地有机物含量为1.07%~1.59%, 总体土地质量较差, 且受泥石流沟道摆动, 可能遭遇20年一遇灾害危害, 确定土地利用方式中的未产业林地, 植被覆盖率提升至80%以上。沿沟道过流侧可种植速生乔木、灌木, 增强对灾害的抵挡能力, 而靠山坡侧则可种植经济林木, 如核桃、樱桃等。同时, 沿沟道开挖过流断面, 形成临时防护堤, 减少沟道摆动, 结合沟道内布设的防治工程, 开展引洪停淤工程, 改良沟道土壤质量, 在适宜地块, 可进行林间种植农作物, 提升土地产出。

(3)生态林地利用区

生态林地主要为主沟汇入口、两条支沟泥石流沟口以及堰塞湖库尾的堆积区灾损土地。土地沙石化现象严重, 土壤贫瘠, 20年一遇以上频率的泥石流灾害漫流全区, 同时沟道山洪及径流对土地侵蚀严重, 水土流失强烈。通过合理搭配乔木和灌木, 营造水土保持林, 预期植被覆盖率由15%提升至75%以上。结合堰塞湖水体景观和村落规划, 水土保持林建造时可同步考虑景观设计以提升人居环境, 可规划种植红叶类乔木、银杏、特色花卉灌木等植物。

震后龙门山区聚落分布随着社会经济结构变化而同步调整, 河谷地区的灾损土地成为区内主要新增土地供给源。泥石流灾害与土地的共生关系, 决定了当地经济活动主要围绕灾害治理和灾损土地资源化利用两大问题。

基于土地的损毁模式和禀赋条件, 都坝河流域灾损土地划分为堆积型、冲淤型以及侵蚀型三类, 结合灾害风险和土地资源潜力, 建立了不同类型灾损土地的利用方式。灾损土地利用中还可通过实施引洪停淤、土地整理、沟道改造等辅助措施, 改良土地质量, 提升土地资源化潜力。

通过对杨家沟小流域分析, 详细阐述了泥石流灾损土地生态修复原则:“ 因灾分区、耕地优先、产业共建、美居造景” 。提出了立体的、产业化的灾损土地生态修复模型。灾损土地生态修复与灾害防治相辅相成, 生态修复调节灾害规模、灾害治理工程稳固灾损土地、灾害体为生态系统带来养分。

汶川震区沿龙门山中央断裂带还发育有白沙河、白水河、石亭江、绵远河、土门河、安昌河、茶坪河、凯江以及石坎子河等小流域, 流域内均分布有人口较多的乡镇, 泥石流灾害危害严重, 灾损土地利用与生态修复问题突出。区内灾害特征、经济结构、自然背景、水热条件均与都坝河流域类似, 本文建立的土地利用和生态修复模型的推广使用具有基础条件。

泥石流灾损土地广泛分布于西南山区的安宁河、小江、岷江上游、鲜水河、帕隆藏布、白龙江等流域, 灾损土地的利用与生态恢复需结合当地经济发展, 单一的植树造林已经不能满足山区产业需求。合理规划国土空间、优化产业结构, 将大力提升居民保护生态和恢复生态的主观能动性和可持续性。因此分析不同气候区域、不同地质条件区域以及不同经济发展程度区域的生态恢复问题, 构建基于产业结构和地质背景的精细化的生态修复模型, 是未来“ 三区三线” 划定和执行中的重要课题。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|