作者简介:李加林(1973- ),男,浙江台州人,教授,博士生导师,研究方向为海岸带开发与规划管理研究。E-mail: nbnj2001@163.com

基于东海区海岸带1990-2015年6个时期遥感影像,分析其大陆岸线变迁,并评价其岸线利用强度。结果表明:(1)大陆岸线持续向海推进,且岸线长度缩减了495.91 km。岸线变迁强度呈现波动变化状态。岸线结构中大量自然岸线转变为人工岸线,自然岸线比例缩减了14.18%,而人工岸线占比上升了21.94%,岸线的多样性快速增长。(2)岸线平均分形维数呈现波动下降趋势,形态向平直、规则方向发展。海岸带海陆格局表现为陆进海退,陆地面积增加了2655.01 km2,海岸带受滩涂养殖、围填海、港口建设等人类活动影响显著。(3)岸线的开发利用强度加强。岸线人工化指数增加,2015年增长至53.88%。开发利用主体度由单一主体模式发展形成二元主体模式,至2015年,岸线二元主体转变为基岩岸线和建设岸线,主体度分别为30.53%和20.26%。岸线综合利用指数上升了32.42%,人类活动对岸线变化影响力大幅提高。

Based on remote sensing images of the six periods from 1990 to 2015 in the coastal zone of the East China Sea, the changes of the continental coastline were analyzed and the intensity of shoreline utilization was evaluated. The results show that: (1) The continental coastline continued to go towards the sea, and the length of the coastline was reduced by 495.91 km. The intensity of shoreline changes was fluctuating. A large amount of natural shorelines in the structure was converted into artificial shorelines, and the proportion of natural shorelines decreased by 14.18%, while that of artificial shorelines increased by 21.94%, and the diversity of shorelines increased rapidly. (2) The average fractal dimension of the coastline showed a downward trend of fluctuation, and the shape developed in a straight and regular direction. The sea-land pattern of the coastal zone was characterized by land reclamation and the land area increased by 2655.01 km2. The coastal zone was significantly affected by human activities such as tidal flat farming, reclamation and port construction. (3) The development and utilization intensity of the coastline was strengthened. The coastline artificialization index increased to 53.88% in 2015. The development and utilization of the subjectivity changed from the single subject model to the formation of the dual subject model, by 2015, the coastline dual entity into bedrock coastline (30.53%) and construction coastline (20.26%). The coastline comprehensive utilization index rose by 32.42%, and the influence of human activities on coastline changes significantly increased.

海岸带是人类开发活动最集中、生态过程最明显的区域, 因其资源丰富性、生态脆弱和敏感性成为国内外专家学者研究的热门区域[1]。海岸线作为海陆划分的界线, 在海岸带区域里易受外界影响而变化明显, 更能够反映一定时期内海岸带地区的自然和社会经济动态变化, 拥有自身独特的地理形状和变迁特征[2]。研究岸线变迁并对其开发程度进行评价, 能够有效反映人类活动对区域内岸线资源的作用和影响程度[3], 且3S技术的快速发展为大陆岸线时空格局变化研究提供了定量分析的可靠手段。20世纪以来, 我国海洋经济迅速发展, 海洋强国战略的提出, 更是加快了向海洋进军的步伐, 海岸带地区的开发建设规模和速度大幅提升。但其中一些低效、无序、粗放的开发也产生了许多负面效应, 如滩涂围垦、养殖的大幅上升对沿海环境造成了较大污染、围填海活动大大侵占了自然岸线、高强度的人类活动不断削平岸线, 使得岸线曲折度快速下降等等问题。研究岸线时空变化及其评价岸线开发利用程度, 对于区域海洋经济建设、生态修复和保护具有较强的现实意义。

当前国内外学者基于较高精度的海岸带遥感图像[4, 5, 6], 运用阈值分割法[7, 8]、边缘检测法[8, 9]、监督分类法[10, 11, 12]等相关方法开展了大量岸线变化研究。岸线分析方法由基础的视觉性定性描述逐渐变为以线性模型拟合研究[13]。海岸线研究内容从最初对特征简单描述发展为对引起岸线变迁的环境、内在机理与机制等的探讨为主, 如岸线变迁特征及其对区域生态环境影响, 以及岸线变迁驱动力分析[14, 15]。时间维度上, 由于受到相关遥感影像数据缺损的限制, 较大时间尺度下的岸线研究文献相对较少[16, 17]; 空间维度上, 研究选取的区域大多为海湾、河口等岸线变化显著的地区[18, 19, 20], 而对于某一特定海域的岸线研究则较少。本文以较大尺度的东海区大陆海岸线为研究对象, 结合RS和GIS方法, 对25年来东海区岸线变化情况进行研究, 以及对岸线开发利用强度进行评价, 旨在充分体现岸线宏观演化趋势, 反映海岸线内部的具体变化。通过加强对岸线宏观与微观的深入研究, 以期为海洋带资源规划及生态保护提供相应的科学依据。

东海区海岸带介于21° 54′ ~33° 17′ N、117° 05′ ~131° 03′ E之间、中国地势的第三阶梯, 位于两大板块相互挤压碰撞地带, 呈朝东南方向向外凸的弧形(图1)。处于季风气候区, 区域河流众多, 在地势作用下河流多自西向东注入东海。岸线北起长江口启东嘴, 南到福建、广东交接的诏安详林的铁炉岗, 隶属上海、浙江、福建三省市, 大陆岸线总长5325.6β km, 岛屿岸线为7953.2β km[21]。东海区岸线曲折, 海湾形态各异, 港口众多。沿岸的主要港口均靠近国际主航道, 具有一定的区位优势, 港口腹地的经济实力较强, 经济要素集中, 城市密集, 区域经济一体化程度高, 各种经济活动不断作用于东海区大陆海岸线。

以美国地质调查局网站(http://glovis.usgs.gov/)、地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)提供的东海区1990-2015年6期的TM/OLI遥感影像为数据源, 并进行波段、假色彩合成、地图配准等遥感影像预处理。基于岸线周围各地物的波谱信息, 进行单波段边缘检测, 使水陆界线区别显著, 在此基础上进行人机交互解译, 根据典型海岸的坡度、潮汐资料等得到水边线至高潮线的距离, 并通过阈值设置来减小甚至消除误差, 从而获得东海区大陆岸线的分布及岸线属性[16, 22]。本文以海岸的地级市内侧界线定义为海岸带陆侧线, 以多期大陆岸线叠加后的最外缘边线为海岸带海侧线, 以上述矢量边界围成的范围裁剪得到研究区6期影像[16]。另外还利用了东海区海岸带所在上海市、浙江省及福建省的1∶ 25万地理背景数据, 以及三省土地利用、行政区等数据。

根据东海区岸线类型特征与国家对海岸的基本功能规划类型, 以及岸线的自然状态和人为利用方式, 将1990-2015年6个时期的岸线类型划分成自然和人工岸线, 其相关定义和内涵见参考文献[23], 又基于两种类型岸线的不同特征分为若干二级类型(表1)。

| 表1 东海区海岸线分类及提取 Table 1 Classification and extraction of coastline in the East China Sea |

1.3.1 岸线时空变化分析

(1)海岸线变迁强度

利用区域内海岸线在研究期间变化的比率来表现海岸线变化程度, 从而探究区域内不同地段、不同岸线变迁的时空特征[24], 具体计算公式如下:

式中:

(2)岸线多样性指数

参考生态学里景观多样性指数[24]建立了岸线的多样性指数(H), 表示某个区域内海岸线类型的多样性及其开发利用的趋势, 公式为:

式中:

(3)岸线分维数

分形维数能很好地表示岸线的曲折度, 岸线的弯曲会随着岸线的分形维数上升而上升[25]。本文利用Matlab基于网格法得到东海区岸线的分形维数, 参考已有成果[26], 首先运用ArcGIS生成能够覆盖东海区整体岸线的正方形网格, 并统计所需要的网格数N(ε ), N(ε )的数量随着正方形网格长度ε 变化, 根据理论:

把式(3)对数运算后进行线性拟合:

式中:A为常数; D即为岸线分形维数, 其值域是1< D< 2。

根据相关标准, 对基本比例尺地形图进行数字化过程中, 分辨率通常为0.3~0.5 mm地图单位, 参考转换公式及东海区图件常用比例尺, 将该值替换为实地距离, 并作为计算岸线长度的ε [27], 转换公式为:

式中:Q为比例尺分母。表2增加了没有对应常用比例尺的网格边长为1000 m、2500 m的值, 能够使网格边长值的间隔较为均匀, 构建了东海区海岸线分形维数的网格边长序列(表2)。

| 表2 网格边长序列 Table 2 Size series of grid cell |

1.3.2 岸线开发利用强度

(1)岸线人工化指数

为了定量评价人类活动对东海区海岸线的开发利用程度, 本文选取并修改完善了相关评价指标, 使其适用于东海区岸线的开发利用评价。岸线人工化是在人类各种活动作用下自然岸线向人工岸线转变的过程, 是人工岸线占总岸线的大小, 可表示岸线受人类干扰作用的大小[28], 具体公式为:

式中:IA(Index of Artificialization)为人工化指数; M为研究区人工岸线的长度; L为岸线的总长度。

(2)岸线开发利用主体度

岸线开发利用主体度能够反映研究区内岸线的类型和重要度, 借鉴了景观生态学中景观格局的景观优势度这一参数的确定思路[28, 29], 并考虑相关专家意见、东海区海岸带实际需求及情况对参数进行相应的修改, 构建了东海区岸线开发利用方向与主体度评价模型, 即为某区域里某主体类型的岸线占比(表3)。

| 表3 岸线开发利用主体度模型 Table 3 The subject degree model of coastline development and utilization |

(3)岸线利用强度指数

根据土地利用综合指数[30, 31, 32]相关定义和内涵, 基于以人类活动为主的外界干扰对岸线的作用大小, 赋值给各岸线相应的强度指数(表4)。

| 表4 不同岸线的利用强度指数赋值 Table 4 Utilization strength index assignment of different coastlines |

利用式(7)计算岸线利用程度综合指数(Index of Coastline Utilization Degree, ICUD), 以反映研究区的人类活动对岸线变化的影响, 表征海岸线对人类各种开发利用活动的响应[16, 33], 公式为:

式中:

2.1.1 东海区大陆岸线长度和强度变化

根据对岸线信息矢量化结果的计算可知(表5), 东海区大陆岸线1990-2015年变化较为显著, 大陆岸线的长度呈下降趋势, 这与杨磊等[19]对我国南方大陆海岸线研究结果相似, 与刘百桥等[13]、张君珏等[1]研究的中国沿海整体岸线变化趋势相反, 但东海区海岸线作为中国大陆岸线的重要组成部分, 岸线变化与整体岸线变化有其差异性和一致性。研究区内不同省市岸线差异也十分显著, 上海市岸线增加, 而浙江省和福建省岸线下降, 与高义等[34]研究的长江口岸线段类似。

| 表5 东海区各省(市)岸线长度 Table 5 Coastline length of each province (maunicipality) around the East China Sea (km) |

研究期末东海区岸线总长为4720.74β km, 1990-2015年间, 岸线长度除了1995-2000年间有略微上升, 其余阶段都缩短。东海区岸线缩减, 如刘百桥等[13]对岸线增长和减少的解释, 原因主要为沿海发达地区在资源快速消耗背景下, 增加了海岸带资源开发, 大量围填海项目建设和滩涂围垦养殖, 岸线利用方式和强度不断增加, 岸线被大量裁剪, 更趋于平直以便于开发利用。研究期间东海区岸线总长度缩减了495.91β km, 年均下降19.84β km。具体来看, 1990-1995年岸线缩小了59.51β km, 降速为11.90β km/a; 2000年较1995年反而增加了34.96β km, 从2000年岸线构成上看, 主要是河口岸线、基岩岸线等自然岸线的增长促进了东海区整体岸线的上升; 2000-2005年岸线长度缩短118.28β km, 平均降速为23.66β km/a; 至2010年, 岸线又缩短了242.32β km, 平均降速为48.46β km/a, 这一阶段岸线由于人类开发活动的加剧变化最剧烈; 2010-2015年间岸线缩减110.76β km, 平均下降速度是22.15β km/a, 此时岸线变化速度较之前有所放缓, 表明对海岸带开发利用强度变缓。

从空间上来看, 1990-2015年东海区各省市海岸线长度基本保持福建省> 浙江省> 上海市的分布格局。浙江省和福建省海岸线25年间由于人类活动的大规模开发, 对岸线进行改造, 截弯取直, 使岸线趋于平直, 导致长度均呈波动减少的趋势。福建省长度变化最大, 共减少263.98β km, 年均减少10.56β km; 浙江省共减少244.1β km, 年均较少9.76β km; 仅有上海市的海岸线25年间由于长江携带的大量泥沙在入海口淤积, 弥补了人类活动对岸线长度的影响, 岸线长度仅有略微增加, 共增加12.16β km。

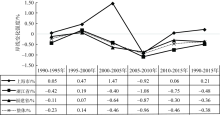

25年间东海区岸线的变化强度为-0.38%, 总体上各个阶段岸线变迁程度呈现波动起伏状态(图2)。2005-2010年岸线变化强度达到最大, 为-0.96%, 该阶段长三角地区围填海强度上升; 1995-2000年出现了岸线的短暂增长, 变化强度为0.14%, 为岸线变化最缓慢阶段。根据研究数据显示, 25年间上海市岸线变化强度最低, 为0.21%, 但其波动变化最大, 从1990年起强度不断增加, 在2000-2005年间达到了最大值1.47%, 之后又不断下降, 上海市岸线长度相比于浙江省和福建省最短, 且岸线开发和港口建设悠久, 开发强度趋于平缓; 浙江省和福建省岸线强度变化基本与整体趋势相近。

| 图2 1990-2015年东海区各省市海岸线变化强度Fig. 2 The intensity of coastline changes in various provinces and cities in the East China Sea from 1990 to 2015 |

2.1.2 东海区大陆岸线类型结构及多样性变化

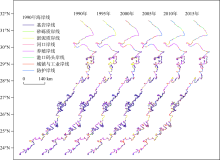

大陆岸线类型结构与地质构造、地貌形态与海陆作用、人类活动有着紧密的联系, 是其共同影响的外在表现。岸线类型中自然和人工岸线的比例以及各一级岸线内部二级岸线的结构, 均暗含了海岸的自然背景及资源禀赋。总的来说, 人工岸线集中分布于经济利用强度大、城市发达、地形较为平坦的区域; 自然岸线主要受地质构造和地貌形态等影响分布于地貌隆起段或入海河口处。东海区大陆岸线类型结构变化是岸线研究的重要组成部分, 内部结构的时空变化可反映出人类活动的规模、方式及强度的改变。因此, 东海区海岸带岸线结构变化是岸线研究的重要组成部分。基于1990-2015年6期岸线的遥感解译数据, 得到了东海区各时相岸线类型分布(图3)。

| 图3 1990-2015年东海区岸线类型分布Fig. 3 Distribution of shoreline types in the East China Sea from 1990 to 2015 |

基于东海区各时相岸线类型分布, 分别统计了不同类型岸线的长度百分比, 绘制面积图(图4), 以此分析岸线类型结构。根据研究数据显示, 在25年里各类岸线结构差异显著, 自然岸线趋于下降, 人工岸线则上升, 这与国内很多专家研究结果相同[13], 也体现了东海区岸线变化与我国沿海岸线变化的一致性。从总体情况来看, 截至2015年, 东海区的自然岸线比例已经从1990年的68.06%持续下降至46.12%, 减少近14.18%, 而人工岸线占比已经达到53.88%。

在所有的二级岸线类型中, 基岩岸线占比最大, 主要分布于浙江宁波至福建中部; 同时它也是25年间变化最为显著的自然岸线, 其比例从1990年的53.13%减少至2015年的30.53%, 呈现持续缩减的趋势, 但目前仍然作为东海区的主要岸线。其他三类自然岸线在研究期间不同时期比例均有较大波动。人工岸线中, 养殖岸线和建设岸线占比较大, 2015年比率分别为19.89%、20.26%。25年间港口养殖岸线所占比例呈现起伏状态, 1990-2000年增长明显, 自2000年起基本保持稳定状态, 2010-2015年减少了近5.82%。建设岸线保持不断增长的趋势, 且增长速度最快, 2015年占比相比1990年增长了近3倍。港口码头岸线占比前、中期均保持增长, 后期增长趋势最剧烈, 体现了我国外向性经济正处于蓬勃发展阶段, 进出口贸易正盛。

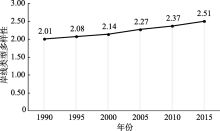

根据式(2)计算得到研究区岸线类型的多样性指数, 发现其指数持续增长。1990年东海区海岸带大陆岸线多样性指数为2.01, 研究期间其多样性指数呈现持续增长趋势。2000年之后, 随着人类对海岸带开发利用速度的加快, 增长趋势更为明显, 至2015年, 达到了2.51。表明自1990年来, 东海区海岸带大陆岸线类型多元化、岸线结构复杂化, 占比最多的基岩岸线不断下降, 由1990年的53.13%降至2015年的30.53%, 主要是由于基岩岸线处水域较深, 利于海运, 被大量开发为港口码头。人工岸线持续增长, 1990年占比31.94%, 2015年占所有岸线百分比达到53.88%, 即海岸带开发利用趋向于多元化发展, 这一趋势直接在岸线的结构变化中得到了体现(图5)。

| 图5 1990-2015年东海区大陆岸线类型多样性变化Fig. 5 Changes in the diversity of continental coastlines in the East China Sea from 1990 to 2015 |

2.1.3 东海区大陆岸线分形时空特征变化

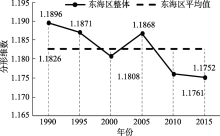

分形维数能够表征岸线的不规则性, 描述局部和整体岸线的相似度, 根据分维数计算公式计算了1990-2015年东海区大陆岸线分维数(图6)。研究期间, 在自然和人为因素的综合驱动下, 东海区大陆岸线平均分形维数为1.1826。研究得到的分形维数均大于马建华等[26]、刘孝贤等[35]用网格法计算出的中国大陆岸线分形维数的结果(分别是1.0929、1.0476), 分析其原因, 这种差异主要是由于中国大陆岸线南北存在明显差异, 以杭州湾为界, 北部为相对简单的淤泥港湾与较平直的平原海岸交叉分布, 南部基本上属于复杂、曲折的基岩港湾海岸[13]。由于杭州湾以北的上海市大陆岸线长度所占比例较小, 因此东海区整体大陆岸线分形维数大于中国大陆岸线整体分维数。

| 图6 1990-2015年东海区大陆岸线分形维数Fig. 6 Fractal dimension of the continental coastline of the East China Sea from 1990 to 2015 |

从时间序列上看, 1990年大陆岸线分形维数值为1.1896, 随着城镇化发展城市扩张, 人们对用地规模的需求在不断增长, 对岸线的利用程度在不断提高, 岸线类型和形态不断转变, 大量岸线被截弯取直, 如大量平直的养殖岸线增加, 导致岸线分维数下降, 整体下降0.24%; 而大量围垦活动、连岛工程等可能使岸线变得更为破碎, 岸线分形维数上升。研究期间, 人类各种经济活动对东海区海岸带保持着高强度的开发状态。2000-2005年间, 整体岸线的分形维数有所回升, 从1.1808上升至1.1868。其余时间段东海区大陆岸线分形维数基本呈持续下降趋势, 其中2005-2010年降幅最大, 下降率达到0.9%, 至2015年分形维数降低为1.1752。

东海区大陆岸线漫长, 横跨三个省市, 为了研究其形态存在的空间差异性, 计算了各省市尺度的岸线分形维数(图7)。三个省市中, 福建省主要为基岩港湾砂质海岸, 具有岸线曲折、岬湾分布、海湾深入内陆的特点, 岸线复杂程度较高, 故大陆岸线分形维数始终处于高值状态, 平均分维数为1.2163, 高于东海区整体岸线平均分形维数。25年间, 福建省岸线分维值呈现不断减小趋势, 从1990年的1.2251减小至2010年的1.2095, 近5年略有上升, 2015年上升至1.211, 表明福建省岸线在人类影响下弯曲度下降, 码头港口、建设等岸线增加, 使得福建省岸线趋于平值。浙江省大陆岸线平均分形维数为1.1631, 略低于东海区大陆岸线总体分形维数值。2005年之前, 其数值呈现上升趋势, 从1990年的1.164上升至2005年的1.1729; 之后十年, 大陆岸线分维值快速下降, 至2015年降低到最低值1.1492, 说明岸线形状复杂程度有所下降。

| 图7 各区域岸线分形维数的时空变化Fig. 7 The spatio-temporal changes in fractal features of coastline with coastal city scales |

上海市整体以三角洲平原海岸为主, 且建设岸线较长, 岸线较为平直, 因此上海市大陆岸线的平均分形维数最低, 只有1.0258, 远低于东海区整体分维值。且研究期间波动上升, 从1990年的1.0191不断增加至2005年的1.0806, 2005年起分形维数微小减少, 但在2010年后增长至2015年的1.0287, 总体上岸线的分形维数起伏低于浙江省和福建省。

2.1.4 东海区大陆岸线变化引起的海陆格局变化

海岸线变化不仅体现在长度及弯曲度上, 也体现在海岸线变迁引起的海岸带陆海格局变化上。岸线向海扩张或向陆后退过程即陆进海退或陆退海进, 简称为陆侵或海侵。前者在空间上表现为陆地面积的增加, 后者则表现为陆地面积的减少。海岸带陆地面积大小体现了岸线向陆或海的变化趋势, 由此, 岸线类型的变化揭示了不同的影响因素和驱动机制。各时期海岸带面积变化反映了研究期内岸线变迁对海岸带的影响(表6)。

| 表6 东海区海岸带面积变化 Table 6 Changes in coastal zone area in the East China Sea (km2) |

1990-2015年间, 东海区海岸带总体表现为陆进海退, 这一过程使陆地面积增加了约2655.01β km2。三个省市都表现出向海扩张的趋势, 浙江省海岸带面积大幅增长, 陆地向海扩张面积大, 面积达到1659.01β km2, 占东海区所有陆地增加值的62.49%, 集中于杭州湾南、三门湾及台州湾等岸区, 其陆地扩张源于沿海的自然淤积、人工促淤与围垦; 其次为福建省, 扩张总面积为732.80β km2, 占总面积的27.60%; 陆地面积增加最少的是上海市, 仅增加263.20β km2, 占比9.91%。

从时间序列来看, 2000-2010年间是东海区岸线向海推进速度较快的阶段, 此阶段岸滩面积分别增加了653.58β km2、741.79β km2, 占25年增加总量的52.56%。这一阶段人类对东海区海岸带的开发活动以发展养殖为主, 围填海及港口码头的扩张在此期间也不断加快; 此前, 滨海交通建设在沿海地区兴起, 养殖活动、盐田产业也有所扩张; 此后, 盐田产业规模迅速萎缩, 围填海活动不断增加, 岸线开发的经济目的主要仍是养殖。

2.2.1 东海区大陆岸线人工化强度分析

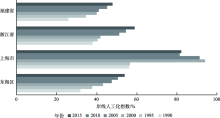

通过计算得到研究期间东海区及各省市的岸线人工化指数(图8), 从东海区全区尺度看, 研究期间岸线人工化指数呈现不断上升趋势, 1990年指数为31.94%, 至2015年已上升至53.88%, 超过了50%。从各省市尺度来看, 浙江省和福建省的岸线人工化尺度与东海区演化趋势一致, 均不断上升, 高强度开发破坏了岸线的自然属性, 使其不断向人工岸线转变。而上海市的岸线人工化指数前期由于高强度的围滩造地进行港口、城镇及工业岸线的开发而迅速上升, 后期开发强度有所减缓且随着泥沙淤积、新的滩涂资源的生成, 自然岸线占比有所上升, 人工化指数略有下降。

2.2.2 东海区大陆岸线开发利用主体度分析

东海区岸线整体开发利用主体度(表7)表现为单一主体→ 二元主体的转移, 1995年之前, 岸线为单一结构, 主要为基岩岸线, 主体度大于45%, 之后岸线转变为二元主体结构, 主体岸线为基岩岸线和养殖岸线, 且基岩岸线的主体度不断下降, 养殖岸线的主体度不断上升。至2015年, 随着建设岸线的不断增加, 岸线二元主体类型转变为基岩岸线和建设岸线, 主体度分别为30.53%和20.26%。

| 表7 东海区岸线开发利用主体度 Table 7 The subject degree of coastline development and utilization in the East China Sea (%) |

就各省市尺度来说, 上海市主体利用类型经历了二元→ 单一→ 三元的演化过程。由于上海市的大陆岸线较早便实行了一定程度的开发利用, 故岸线主体前期就具备了自然岸线和人工岸线并存的二元结构, 之后渐渐转为仅以人工岸线为主体的单一结构, 接着岸线类型向多元和复杂化转变。1990年为淤泥质和养殖岸线为主体的二元类型结构, 到2015年其主体岸线类型转变为港口码头、建设和防护岸线, 主体度分别为24.37%、20.05%、20.01%, 上海市岸线开发利用方式呈现多样化趋势。

浙江省岸线利用特征表现为由单一→ 二元发展, 1990年为单一基岩岸线, 其主体度为45.61%, 之后随着沿海养殖产业的发展, 逐渐转为基岩岸线和养殖岸线的二元主体类型, 且基岩岸线的主体度不断下降, 养殖岸线的主体度则不断上升, 2010年上升至31%, 后期由于其他沿海交通建设及工业岸线的发展, 至2015年养殖岸线主体度略有回落, 基岩岸线主体度则持续下降至27.55%。

福建省岸线开发利用主体也同浙江省一样呈现出由单一→ 二元主体的转化趋势。1990-2005年, 福建省岸线为单一主体结构, 主体岸线为基岩岸线, 其主体度从1990年的64.02%不断降低至2005年的46.11%。之后, 福建省岸线结构转变为二元主体结构, 2010年以基岩岸线和养殖岸线为主体类型, 至2015年主体类型转变为基岩岸线和建设岸线二元类型, 这一转变与福建省海岸带城镇化的快速发展密切相关。

2.2.3 东海区大陆岸线综合利用指数评价

在近25年的时间尺度上, 东海区大陆岸线整体开发利用指数(图9)由167.73持续增加至222.12, 表明在这期间东海区经济开发强度持续增加。各省市尺度中, 浙江省和福建省岸线利用程度均呈逐渐增加态势, 由于地形的限制, 浙江和福建两省处于低山丘陵隆起地带, 多海湾与半岛, 基岩海岸较多, 部分区域开发难度较大, 岸线利用方式的变化多集中于海湾等较平坦区域, 岸线的围垦、滩涂养殖及海塘建设等开发活动的强度大于泥沙的自然淤积速度, 因此开发利用综合指数不断上升。

上海市开发利用指数在研究期间波动较大, 但其指数一直高于浙江和福建两省。这是由于上海市处于地貌构造中的冲积平原区, 多淤泥质岸线, 有利于人类开发利用活动的展开。上海市经济发达, 城市快速扩张与土地资源有限的矛盾由来已久, 基于城镇和农业发展需要, 上海市围填海活动更为强烈。且上海市位于长江口岸, 河流冲击而来的泥沙在地形平坦的三角洲地区沉积, 当泥沙淤积到较大范围, 该区域更容易发生围垦活动。按此循环, 上海市岸线呈现人工和自然状态时空分布不均的状态, 岸线开发利用强度也表现波动起伏、杂乱特征。

研究期间, 东海区大陆岸线开发利用综合指数的变化受自然环境条件、社会经济因素等多重因素的影响。1990年以来, 内陆与海岸带地区的人口流动加快, 人口不断向沿海地区聚集, 海岸带成为人口聚集和社会经济发展的优势区域, 城市化进程不断加速, 引发了围填海活动的热潮, 城市各种建设岸线不断扩张, 因此岸线开发利用综合指数也以较快的速度不断增加, 近几年更有加速发展的趋势。

本文利用RS和GIS技术, 结合相关模型分析了1990-2015年东海区岸线的时空变迁, 对岸线资源利用强度特征进行了评估, 主要结论包括:

(1)东海区大陆岸线时空变化差异显著。研究区岸线长度下降, 25年间缩减了495.91β km。岸线变迁强度呈现波动变化状态。自然岸线占比减少近14.18%; 而人工岸线占比增加了21.94%, 大量的自然岸线转为人工岸线。与此同时, 岸线多样性指数增加了0.5, 朝着多元化的方向发展。

(2)东海区大陆岸线的平均分形维数为1.1826, 呈现波动下降趋势, 表明整体岸线形状趋于平直, 向较规则的方向发展。而在空间上, 福建省大陆岸线分形维数高于东海区整体平均值, 上海市和浙江省岸线则相反。东海区海岸带总体表现为陆进海退, 面积上升了约2655.01β km2。三个省市向海扩张较大, 浙江省陆地扩张规模最大, 占东海区陆地增加总面积的62.49%; 其次为福建省和上海市。2000-2010年是东海区岸线向海推进速度较快的阶段, 主要受以发展养殖为主的人类开发活动影响, 而且海岸带填海及码头建设也不断加快。

(3)东海区大陆岸线的开发利用强度加强, 人类开发利用活动对岸线的影响也日益占据主导地位。开发利用主体度在围填海工程的实施中, 逐渐由单一主体模式发展形成二元主体模式。其中, 福建省和浙江省变化显著, 两地早期的岸线开发主要以养殖为主, 到了中期养殖岸线所占的比例相对降低, 后期经济附加值较高的城镇建设型岸线以及港口码头岸线开发所占比例逐渐上升。东海区的整体综合利用指数从1990年的167.73增加至2015年的222.12; 各省市中上海市的综合利用指数最高, 浙江省和福建省保持相似的变化趋势。

结合上述研究表明, 东海区大陆岸线的变迁是自然条件和人类活动双重作用产生的。自然变迁主要包括泥沙淤积、海水侵蚀等因素; 人为影响的变迁集中为围填海、建造海堤及码头等岸线工程。总体来说, 在人类开发活动驱动下的岸线变化对比自然状态下更为显著。人类海岸开发活动、海洋经济的快速发展对岸线资源的利用改造导致岸线类型发生重大变化。人类活动对岸线原来的发展方向及变化速率都产生了巨大影响。人类活动对于岸线变迁的影响包括人工改造大陆岸线、养殖活动增加、人工围垦活动、连岛工程、滨海交通建设、盐田产业的变化等; 而人类活动对于大陆岸线开发强度的影响方式主要有围滩造地进行港口、城镇及工业岸线的开发, 沿海养殖产业的发展, 岸线的建设, 以及人口的集聚和经济的快速发展。岸滩泥沙淤积及海水侵蚀是影响岸线变化的重要自然驱动条件。不同地区及时段的岸线有着不同的淤积及侵蚀趋势, 在潮汐、波浪、水流等多种因素的共同作用下, 会引起岸线的变迁, 同时不同的地理环境影响着岸线开发利用的强度。

我国海洋产业和经济的飞速发展伴随着对海洋利用强度的加深, 在陆地资源高速消耗、人口与环境矛盾加剧的背景下, 向海洋拓展是当前沿海城市拓宽经济发展的重要渠道, 培育和大力发展海洋蓝色经济更拥有战略性和重要性。由于当前在建围填海活动仍较多, 也就是说尽管国家已严格控制围填海工程, 但近期沿海地区的围填海活动依然会持续进行; 此外沿海地区外贸产业、海洋产业的发展加快了沿海港口码头的建设; 岸线跨度大, 岸线规划保护协调不一等等矛盾, 都引起了岸线变化和开发利用强度加深, 岸线结构、长度、形态、功能急剧变化, 导致岸线面临着沉重的建设压力。合理规划和开发利用岸线资源, 保护自然岸线, 岸线开发与保护并举, 科学合理地控制人工岸线增长, 提高海洋产业对岸线的利用效率, 统一制定岸线保护政策, 从而促进沿海地区社会经济与环境的可持续发展。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|