作者简介:臧玉珠(1990- ),女,山东潍坊人,博士研究生,研究方向为土地利用与城乡发展。E-mail: zangyz.17b@igsnrr.ac.cn

地形是影响土地利用的重要地理因素,山区土地资源禀赋及其开发利用方式深受地形条件限制。以井冈山市为例,采用1995-2015年多期遥感数据,选取坡度、高程、地形位指数等多项因子,通过定性分析与定量评价相结合的方法,深入探讨地形对土地利用类型分布、土地利用动态变化,以及土地利用景观格局的作用机制。研究表明:井冈山市土地利用空间分布具有明显的地形梯度效应,林地、草地多分布在海拔>400 m、坡度>15°的山地和高丘陵区,耕地、水域、建设用地多分布在海拔<400 m、坡度<15°的平原和低丘陵区。研究期内,井冈山市土地利用动态变化主要表现为林地减少和建设用地增加,其中林地净减少992 km2,建设用地净增加352 km2,土地利用方式的改变主要发生在海拔<800 m、坡度<15°、人类活动密集的平原和低缓丘陵地区。土地利用景观格局亦受地形因素影响,在平原和低缓丘陵区,斑块密集分布,景观多样性指数、散布与并列指数、斑块密度及土地利用结构信息熵呈高值分布;而在高海拔、坡度大的山地丘陵区,优势斑块明显,最大斑块所占景观面积的比例以及蔓延度指数呈高值分布。优化山区土地资源配置,促进贫困山区减贫发展,应充分考虑地形因素的影响作用,遵循因地制宜、因势利导和优势开发原则,重视优化土地利用结构与布局,加快推进山区精准脱贫、绿色发展和乡村振兴。

Topography is one of the most important natural environment factors that determines land use pattern, especially in the mountainous areas. Jinggangshan city is located in the Luoxiao Mountains, where the land use activity is extremely limited by terrain conditions. Taking Jinggangshan city as a case study, we selected DEM data and remote sensing data during 1995-2015 to explore the relations between topographical factors and land use pattern. Altitude, slope and terrain niche were chosen as indicators to explain how topographical conditions influence land use spatial pattern, land use change and landscape pattern. Results indicated that land use spatial pattern was affected by the topographical factors. Cultivated land, construction land and water areas were concentrated in plains and gentle rolling hills with altitude <400 m and slope <15°, while forest and meadow were mainly distributed in mountains with altitude >400 m and slope >15°. Moreover, land use transitions had close relations with terrain factors, which mainly occurred in plains and gentle rolling hills with altitude <800 m and slope <15°. The major land use changes during 1995-2015 were featured with 992 km2 decrease of forest land and 352 km2 increase of construction land. In addition, topographical conditions contributed to the variation of landscape pattern. Patches distributed multitudinously and intensively in plain and gentle rolling hills, which resulted in higher values of landscape diversity index, interspersion juxtaposition index, patch density and land use structure entropy. However, there were scattered and single patches in mountainous areas, so the largest patch index and contagion index were usually high. The terrain difference was an important factor influencing land use structure, land use transition and landscape pattern. It should be taken into full consideration when people determine to change the land use types, especially in the mountainous areas. The reallocation of land resources plays an important role in promoting poverty alleviation and rural development, but it may also jeopardize the natural environment and ecological system. It must be emphasized that people should take appropriate measures to optimize land use types according to local natural conditions. Only in this way can we realize sustainable development.

土地利用变化是人类活动作用于自然生态系统的直接反映, 与陆表物质循环、生物多样性, 以及资源环境可持续利用密切相关[1, 2]。土地利用/土地覆盖变化(LUCC)是深入分析区域环境变化的重要途径, 受到了世界各国的广泛关注。2005年全球土地计划(Global Land Project, GLP)将土地利用/土地覆盖动态过程的监测与模拟列为核心内容之一[3]。土地利用变化受自然环境和人类活动的双重影响, 地形作为自然环境的一个重要因素, 对区域内水、热、养分的再分配起着主导作用, 进而深刻影响着人类利用土地的方式和程度, 是决定区域土地利用空间格局的关键因素之一[4, 5]。尤其在山地丘陵区, 地势起伏较大, 地形复杂多样, 区域温度、光照、土壤保持和水源涵养能力的空间差异明显, 进一步增强了地形因子对土地利用方式的制约作用[6]。

土地资源的可利用性在一定程度上决定着区域经济社会的发展方式。在山区, 地形是限制区域经济发展的重要因素, 也是导致山区县域贫困化的主要自然因素之一。有研究表明, 高程、坡度、地表破碎度对区域贫困化有显著影响, 是主要的自然致贫因子[7]。地形因子对我国贫困人口的空间分布具有明显的驱动作用, 约70%的贫困县位于地面平均坡度10° 以上的区域, 72%的贫困县位于地形起伏度50 m以上的地区[8]。随着中国扶贫开发工作的持续推进, 贫困人口呈现出向山地丘陵区、生态脆弱区、高寒区、革命老区、边境地区等区域集聚之势, 形成农村贫困的“ 孤岛效应” [9]。因此, 深入分析地形因子对土地利用方式的影响机制, 探究不同地形条件下的土地利用最佳结构与形态, 对于促进山区县域减贫发展和乡村振兴, 均具有重要的理论价值和现实意义。

山区土地利用的空间格局及优化配置一直广受学界关注, 学者通过实地考察与定量分析, 揭示了山区土地利用格局的空间层次性、结构多级性和功能多元性, 并据此提出了山地生态保护与土地利用优化配置的方案[10, 11, 12, 13], 亦有研究通过定性分析与模型构建, 分析了山区地形因子对区域贫困化的影响机制[14]。当前, 学者主要从高程、坡度、坡向、坡位、坡度变率、地势起伏度等角度切入[15, 16, 17], 分析地形对土地利用方式的影响机制, 普遍采用空间叠置分析和地学信息图谱分析方法, 也有学者通过空间自相关分析, 揭示土地利用集聚区的地形特征[18]。但已有研究在探讨地形因素对土地利用的影响时, 局限于各地形因子的单独分析, 将各项因子相结合的综合分析不足。本文在前人研究的基础上, 采取空间综合分区的方法, 从整体上探究土地利用变化的景观格局效应, 实现单因素与多因素、微观与宏观的有效结合。井冈山是罗霄山集中连片特困地区之一, 境内地貌以山地丘陵为主, 农业生产深受地形的制约, 土地利用的变化对农民可持续生计和区域精准脱贫产生直接的影响。因此, 探析井冈山市土地利用变化格局, 深入探究地形因子对土地利用变化的影响机制, 可为该县土地资源优化配置和经济社会可持续发展提供理论参考。

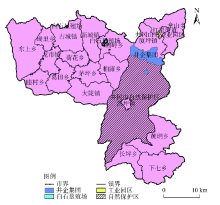

井冈山市位于江西省西南部(图1), 南毗遂川县, 北邻永新县, 东接泰和县, 西靠湖南省茶陵、炎陵县, 地处罗霄山脉中段东坡, 素称“ 郴衡湘赣之交, 千里罗霄之腹” 。井冈山属于亚热带季风气候区, 受东南季风的影响, 气候温暖湿润, 雨热同期, 年均温14.2 ℃, 年均降水量1889.8 mm。境内山峦起伏, 地形复杂, 总体地势西南高, 海拔向东、向北依次渐低[19]。受地形影响, 井冈山市气候呈现出明显的山地垂直地带性, 即随着海拔的升高, 气温逐渐降低, 湿度逐渐增大, 因而植被分布也具有明显的地带差异性特征, 形成了丰富多样的生态系统和景观类型[20]。

1.2.1 数据来源

采用1995年、2000年、2005年、2010年、2015年五期土地利用数据, 来源于中国科学院资源环境科学数据中心, 以空间分辨率为30 m的Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源, 通过监督分类与人机交互式解译生成, 是目前中国精度最高的土地利用遥感监测数据产品。同时, 结合野外实地考察验证以及井冈山市土地利用现状图比对, 对精度不高的数据重新修正, 确保数据准确性。研究区土地利用类型包括6个一级类以及15个二级类(表1)。地形分析所采用的DEM数字高程数据来源于地理空间数据云, 空间分辨率为30 m。

| 表1 井冈山市土地利用类型 Table 1 Land use types of Jinggangshan city |

1.2.2 研究方法

(1)地形位指数

地形是影响景观格局和土地利用方式的重要因子, 单一高程或坡度的空间分析无法综合体现地形因子的作用过程[21]。因此, 需将坡度和高程组合成新的地形位指数, 以便对地形特征进行综合描述, 其计算公式如下[22]:

式中:T表示地形位指数; E表示任意栅格的高程值;

(2)地形分布指数

地形分布指数表示土地利用类型在不同地形区间的分布频率, 其计算公式如下[23]:

式中:P表示地形分布指数;

(3)土地利用变化轨迹分析

土地利用变化轨迹分析可解译出研究区内每个地块的土地利用方式随时间的变化轨迹, 从而深入分析LUCC过程和趋势, 实现土地利用格局与演变过程的有效集成[16, 26]。时间序列上的土地利用变化轨迹可用数字代码表示, 根据《中国科学院土地利用遥感监测分类系统》, 耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地的代码依次为1、2、3、4、5、6, 则耕地— 林地— 林地的变化轨迹可表示为1-2-2, 其他地类转换的表达方式以此类推。根据研究区土地利用变化轨迹的表现形式, 将其概括为6种模式[27]:(1)稳定型:1995-2015年土地利用方式一直未曾发生变化; (2)前期变化型:仅在1995-2000年土地利用方式发生变化; (3)后期变化型:仅在2010-2015年土地利用方式发生变化; (4)中期变化型:2000-2010年土地利用方式仅发生一次变化; (5)反复变化型:1995-2015年发生了两次以上变化, 且1995年与2015年土地利用方式相同; (6)连续变化型:1995-2015年发生了两次以上变化, 且1995年与2015年土地利用方式不同。

(4)土地利用结构信息熵

土地利用结构信息熵表示一定区域内土地利用结构的均衡性和复杂性, 熵值越高, 表明土地利用类型的种类越多, 土地分布越趋向于均衡[28]。参照文献[29], 改进后的土地利用结构信息熵计算公式如下:

式中:

(5)分组分析

分组分析基于数据属性, 通过构建分类过程寻找数据中存在的自然聚类进行分组, 从而实现组内相似性和组间差异性的最大化。ArcGIS 10.2的分组分析模块能同时考虑分组单元的空间性和属性值, 适宜于空间事物的聚类分析, 因此本研究采用ArcGIS 10.2的分组分析模块, 基于地形要素对井冈山市进行分区, 以进一步探究地形因子影响下土地利用变化的景观格局效应。为消除临近地理要素的空间约束效应, 分组聚类采用K-均值算法。最佳分组数通过计算Calinski-Harabasz伪F统计量确定, 伪F统计量越大, 则分组数越合理。

坡度和高程是影响土地利用和土地承载力的两个重要环境因子, 在山区, 坡度和高程基本上决定了土地资源的利用方式[30]。地形位指数能实现坡度和高程信息的集合, 综合反映某一区位的地形条件[31]。因此, 本研究选取坡度、高程和地形位指数三个因子, 综合分析井冈山市土地利用变化的地形梯度效应。为反映各土地利用类型的优势分布区间, 参照文献[24], 将研究区的坡度和高程分为5个区间, 地形位指数分为6个区间, 分类标准和分类结果如表2所示。

| 表2 地形因子分类标准与分类结果 Table 2 The classification of terrain factors |

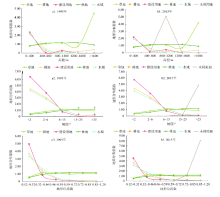

将坡度、高程和地形位指数的分区结果分别与1995年、2015年土地利用类型图叠加, 得到不同土地利用类型的优势分布区间(图2)。

| 图2 不同土地利用类型在各地形区间的分布指数Fig. 2 The distribution index of different land use type at each topographical level |

土地利用类型的空间分布呈现出地带差异性。草地的优势分布区间为坡度大于6° 、海拔400~1200 m及大于1600 m、地形位指数大于0.32的区域。随着坡度和地形位指数增加, 草地分布指数逐渐升高且趋势平缓; 随着海拔上升, 草地分布指数呈现出缓慢增加— 小幅减少— 急剧增加的变化趋势, 说明草地的空间分布主要受海拔影响, 受坡度影响较小。耕地的优势分布区间为坡度低于15° 、海拔低于400 m、地形位指数小于0.46的区域。随着坡度、海拔和地形位指数上升, 耕地分布渐趋收敛, 且地形分布指数下降幅度较大, 说明海拔和坡度对耕地空间分布的影响均较大。

建设用地的优势分布区间为坡度小于6° 、海拔低于400 m、地形位指数小于0.32的区域, 随着坡度、海拔和地形位指数增加, 建设用地面积逐渐减小, 且地形分布指数变化幅度较大, 说明建设用地空间分布受海拔和坡度的共同制约。在海拔800~1200 m的区间, 建设用地分布指数有小幅回升, 这可能是山区矿产资源开发带来的工矿建设用地面积增加所致。林地的优势分布区间为坡度大于15° 、海拔400~1600 m、地形位指数大于0.46的区域, 随着坡度、海拔和地形位指数增加, 林地分布指数渐趋扩大, 但变化较为平缓, 说明林地的空间分布受海拔和坡度的影响较小。

水域的优势分布区间为坡度小于15° 、海拔低于400 m、地形位指数小于0.46的区域, 随着坡度、海拔和地形位指数上升, 水域分布渐趋收敛, 且变化幅度较大, 说明水域的空间分布受坡度和海拔的影响较大。1995年井冈山市没有未利用地, 2015年在坡度大于25° 、海拔800~1200 m的地形区间出现裸土地, 这一方面可能归因于人类活动和自然因素双重作用下的土地退化, 另一方面则可能是不同期遥感影像本身存在的误差。

综合来看, 研究区内耕地、建设用地和水域的空间分布受海拔和坡度影响较大, 趋向于分布在低海拔、低坡度的平原和低缓丘陵区。草地和林地的空间分布受海拔和坡度影响较小, 趋向于分布在高海拔、高坡度的山地和高丘陵区。除未利用地外, 各土地利用类型的优势分布区间在1995-2015年未发生明显变化。

2.2.1 土地利用动态变化分析

将1995年和2015年的土地利用类型图进行空间叠置, 得到20年来井冈山市土地利用转移矩阵(表3)。

| 表3 1995-2015年土地利用转移矩阵 Table 3 Transfer matrix of land use change during 1995-2015 (km2) |

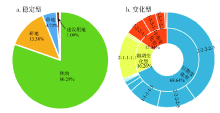

井冈山市土地利用结构以林地和耕地为主, 分别约占总面积的80%和14%, 草地、建设用地、水域和未利用地的面积较小, 约占总面积的6%。1995-2015年研究区的土地利用结构未发生明显改变。

从各类土地利用类型转换来看, 1995-2015年, 林地的变化最为剧烈, 以地类转出为主, 面积净减少992 km2, 主要转变为草地、耕地和建设用地。草地的变化次之, 以地类转入为主, 面积净增加412 km2, 主要由林地转化而来。建设用地的变化幅度也较大, 以地类转入为主, 面积净增加352 km2, 主要来源于林地和耕地的转入。耕地的变化幅度次于建设用地, 以地类转入为主, 面积净增加198 km2, 主要由林地转化而来。水域和未利用地变化幅度较小, 以地类转入为主。

总体而言, 1995-2015年, 井冈山市土地利用变化的主要趋势是林地大规模减少, 主要转变为草地, 建设用地大规模扩张, 占用大量林地、草地、耕地等生态用地。

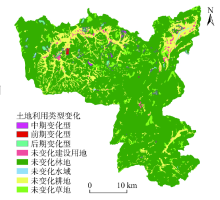

2.2.2 土地利用变化轨迹分析

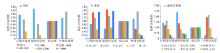

土地利用变化轨迹可深入剖析连续时间序列内土地利用动态变化过程, 明确地类转换的先后次序, 从侧面反映人类活动对土地利用空间格局的影响。将1995年、2000年、2005年、2010年、2015年土地利用数据全部进行空间叠置, 得到研究区连续四个时间段内的土地利用变化轨迹, 如图3、图4(地类以数字代码标识)所示。

| 图4 1995-2015年不同土地利用变化类型的面积比例Fig. 4 The area proportion of different land use transformation types from 1995 to 2015 |

从空间布局上看, 井冈山市土地利用变化存在空间集聚性, 且与人类活动密切相关。中部和南部地区属于井冈山自然保护区, 由于生态保育的需要, 土地开发活动受到严格限制, 土地利用类型以林地和草地为主, 地类变化较少。北部地区是人类活动集中的地带, 土地利用类型以耕地和建设用地为主, 土地利用变化较为频繁, 尤其是西北部地区的新城镇和龙市镇, 是井冈山市“ 十二五” 规划“ 一城两翼” 战略重点打造的宜居宜业新城区和边贸重镇, 全面推进的城区建设使其土地利用类型在2010-2015年发生剧烈变化。

从时间序列上看, 井冈山市土地利用变化模式主要包括稳定型、前期变化型、后期变化型和中期变化型, 未出现连续变化型和反复变化型。稳定型模式占总面积的98.94%, 以林地保持不变为主, 说明井冈山市土地利用变化整体幅度较小。这是由于井冈山市地处集中连片特困区, 贫困人口广, 贫困程度深, 经济发展缓慢, 与发达地区相比, 人类活动导致的土地利用变化频率较低。土地利用变化以后期变化型占主导, 占总变化面积的68.40%, 说明2010年以后, 随着扶贫攻坚大规模深入开展, 井冈山市土地开发幅度增大, 土地利用变化渐趋频繁。

从各时间段来看, 1995-2000年, 井冈山市土地利用变化主要是林地转为耕地, 大量林地被开垦用于农业生产。2000-2010年, 土地利用变化主要是林地转为耕地, 草地转为耕地及草地转为林地, 说明该时段内井冈山市耕地需求继续增加, 而部分草地则转变为苗圃、果园和茶园等生产性林地。2010-2015年, 土地利用变化最为剧烈, 以林地转为草地占主导, 占总变化面积的58.58%, 说明该时段内林地退化较为严重; 其次是林地、草地、耕地转为建设用地, 分别占19.24%、15.18%和3.35%, 反映出这一时期井冈山市建设用地需求急剧增长。

2.2.3 地形因子对土地利用变化的影响

土地利用变化受人类活动影响亦受地形因子制约, 将研究区的土地利用变化轨迹图与地形图进行叠加分析, 可反映出各类土地利用变化的优势分布区间(图5)。

| 图5 不同土地利用变化类型在各地形区间的分布Fig. 5 The distribution of land use transformation types at different topographical level |

各类土地利用变化模式中, 稳定型在各地形区间分布均匀, 变化型的空间分布受地形因子影响较大。前期变化型的优势分布区间在海拔0~400 m、坡度小于15° 、地形位指数0.12~0.32的区域, 且随地形位指数升高, 分布逐渐收敛; 中期变化型的优势分布区间在海拔低于800 m、坡度6~25° 、地形位指数0.46~0.59的区域, 受海拔的影响较大, 对坡度变化的敏感度较低; 后期变化型的优势分布区间在海拔低于800 m、坡度小于15° 、地形位指数0.46~0.59的区域, 受海拔和坡度的影响均较大。

综合来看, 1995-2000年, 土地利用变化倾向于发生在低海拔、低坡度的低地形区间, 且受地形因子限制较大。2000-2010年, 随着经济发展和人口增长, 人类活动对土地空间的需求增加, 土地开发呈无序扩展状态, 土地利用变化逐渐向海拔较高, 坡度较陡的中地形区间蔓延。2010-2015年, 受土地集约利用理念和生态保护观念的影响, 土地开发利用从粗放无序向精明有序状态转变, 土地利用变化逐渐回归到低地形区间。土地利用变化的空间分异性反映出人类开发利用土地资源受到地形因子的限制, 低地形区间由于开发难度小, 最易受人类活动影响, 土地利用变化最为频繁, 而高地形区间由于开发难度大, 人类活动较少涉及, 土地利用变化的频率较低。

土地利用类型是区域景观格局的有机组成部分, 地形因子对土地利用的空间分布具有显著的影响作用, 因此不同地形特征区土地利用变化的景观格局效应具有差异性。为了探索景观尺度上地形因子对土地利用变化的作用机理, 首先基于地形因子将研究区划分为不同地形区, 在此基础上将每一地形区视为一个景观单元, 分析不同地形区土地利用变化的景观格局效应。

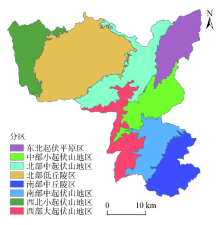

2.3.1 基于地形因子的分区结果

在基于地形因子对井冈山市进行地形分区时, 选取海拔、坡度和地形位指数三个地形因子, 以30 m栅格为单元, 通过分组分析对井冈山市地貌单元进行空间聚类分区。为维持土地利用景观连续性, 将距离较远的同类地形特征区划分为两个区, 对边界进行适当调整, 地形分区结果如图6所示。为便于后续分析, 结合中国地貌分类体系[32]及井冈山市的区位特征对不同地形区进行命名, 从北至南、从西向东依次为:西北小起伏山地区、北部低丘陵区、北部中起伏山地区、东北起伏平原区、西部大起伏山地区、中部小起伏山地区、南部中起伏山地区和南部中丘陵区。

2.3.2 不同地形区土地利用景观格局的时空差异

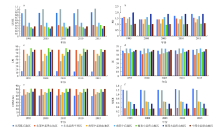

本研究将每个地形区视为一个景观单元, 通过景观格局分析和信息熵(LUSE)计算, 宏观上反映地形因子对土地利用景观格局的影响机制。景观格局指数选取斑块密度(PD)、最大斑块所占景观面积的比例(LPI)、散布与并列指数(IJI)、蔓延度指数(CONTAG)和香农多样性指数(SHDI)。不同地形区的土地利用结构信息熵和景观格局指数计算结果如图7所示。

| 图7 不同地形区土地利用结构信息熵和景观格局指数Fig. 7 The land use structure entropy and landscape pattern index of different topographical region |

从时间序列变化来看, 1995-2015年, 研究区内土地利用结构信息熵和景观格局指数未发生明显变化。从空间变化来看, 各地形区的土地利用结构信息熵和景观格局指数存在较大差异。土地利用结构信息熵较高的区域集中在北部低丘陵和东北起伏平原区, 是耕地和建设用地的集中分布区, 反映出这两个区域的土地利用格局受人类活动影响大, 土地利用结构有序度高。其他区域土地利用结构信息熵均较低, 且都是海拔高、坡度大的山地丘陵区, 土地利用类型以林地、草地为主。

斑块密度较大的区域位于北部和南部海拔高、坡度陡、地势起伏大的山地丘陵区及地势相对平坦的北部丘陵区, 说明这些地区景观破碎度较高, 一方面受复杂地貌的影响, 另一方面则是由人类活动的强烈干扰所致。

最大斑块所占景观面积的比例与蔓延度指数的空间分布具有相似性, 呈现出由山地向平原和丘陵区递减的地形梯度特征, 反映出山地景观格局中优势斑块面积大, 空间分布连续性好, 而平原、丘陵区的优势斑块不明显, 是由多种土地利用类型构成的密集格局。

散布与并列指数的分布亦呈现出空间差异性, 表现为随坡度、海拔及地势起伏度升高而递减的趋势。在海拔高、坡度大、地势起伏剧烈的山区, 土地利用受到地形因子的严重制约, 土地利用布局呈现出垂直地带性特征, 多呈环状分布, 导致不同类型斑块的连接度不高, 散布与并列指数较低。平原和地势低缓的丘陵区, 土地利用类型多样, 不同类型斑块的空间临近度高, 因此景观的散布与并列指数也较高。

香农多样性指数的分布呈现出随坡度和地势起伏度的升高先减少后增加的趋势, 北部低丘陵区和东北起伏平原区多样性指数较高, 其次是南部中起伏山地区、南部中丘陵区和西部大起伏山地区, 北部中起伏山地、西北小起伏山地和中部小起伏山地的多样性指数最低, 反映出土地利用景观格局受地形因子和人类活动的双重影响。平原和低缓丘陵区的人类活动密集, 土地开发利用强度大, 斑块类型多样, 因此景观多样性指数较高; 随着地势的升高, 土地开发活动逐渐减少, 斑块类型逐渐单一化, 景观多样性指数降低; 而到海拔高、坡度陡、地势起伏大的山地, 由于地貌类型复杂, 斑块布局较为散乱, 景观多样性指数也随之升高。

本文以地形因子对土地利用空间格局的影响为切入点, 采用1995-2015年多期遥感数据, 选取高程、坡度和地形位指数三个因子, 剖析了土地利用类型在不同地形区间的空间分布特征, 探讨了地形因子对土地利用动态变化的作用机制, 揭示了土地利用景观格局空间分异对地形因子的响应规律, 得出以下主要结论:

(1)各类土地利用类型的空间分布受地形因子影响。耕地、建设用地和水域集中分布在海拔低于400 m、坡度较小的平原和丘陵地区; 林地和草地则集中分布于海拔高于400 m、坡度较大的山地和丘陵地带。耕地、建设用地和水域的空间分布受地形因子的制约大于林地和草地。研究期内土地利用空间分布格局未发生明显改变。

(2)受山区地貌条件影响, 井冈山市土地利用结构以林地和耕地为主, 分别占总面积的80%和14%。1995-2015年井冈山市土地利用结构未发生明显改变, 但地类之间的相互转换时有发生, 主要趋势是林地减少, 转变为草地和耕地, 建设用地大规模扩张占用林地和耕地。土地利用变化在空间和时间上都呈现出集聚性特征, 主要发生在海拔低于400 m, 坡度较小的平原和低丘陵区, 尤其是人类活动较密集的北部和西部地区。由于扶贫开发的带动作用, 2010-2015年井冈山市土地利用变化最为剧烈。

(3)土地利用景观格局的空间分布受地形影响明显。低海拔、低坡度、地势起伏平缓的平原和丘陵区, 土地利用类型多样, 斑块密集布局, 因此土地利用结构信息熵、斑块密度、散布与并列指数以及香农多样性指数较高。高海拔、高坡度、地势起伏剧烈的山地和丘陵区, 土地利用类型较单一, 优势斑块显著, 因此最大斑块占景观面积比例以及蔓延度指数较高。1995-2015年, 井冈山市土地利用景观格局整体未发生明显变化。

山区土地利用方式与平原农区相比, 受地形因子的影响更加明显。由于山区地形特殊, 生态环境对土地利用变化的敏感度高, 不合理的开发利用活动极易造成当地环境破坏, 加剧生态退化和贫困的孤岛效应。调整山区土地利用结构, 优化配置土地资源, 应充分考虑地形因子的重要性, 根据当地的地形条件, 因地制宜, 合理布局, 既达到发展经济、提高收入的目的, 又要保护当地自然环境, 维持生态系统稳定, 实现可持续发展。

井冈山地处罗霄山区, 境内设有国家级自然保护区, 承担着重要的生态保障功能, 不宜大规模开发利用土地资源, 其经济社会发展应注重挖掘本地特色, 发展生态农业, 培育特色产业。在扶贫开发过程中注重精准识别, 精准施策, 引导当地农民转变传统开荒种地的谋生理念, 结合当地区位条件, 发展有机农业、特色林果业, 鼓励发展林下经济, 实现农产品多样化; 同时注重延长产业链, 促进农产品深加工, 打造品牌效应, 带动农业转型升级, 增加农民收入来源。除此之外, 充分发挥红色革命根据地的资源优势, 将特色旅游打造为经济社会发展的重要增长极。通过多渠道、多途径、多方向的发展举措, 挖掘现有土地资源的潜在价值, 增加经济产出, 提高当地资源环境承载力, 促进减贫发展。

缓解日益严峻的人地矛盾, 促进贫困山区脱贫解困, 需要着眼于山区土地利用的地域性、特殊性及动态性, 遵循景观生态学原理和可持续发展原则, 根据山区独特的自然本底状况、资源禀赋条件及社会文化背景, 培育资源节约、环境友好、产业优化的发展模式[33], 在提高山区资源环境承载能力、发挥生态屏障功能的基础上, 实现山区经济发展和土地资源的永续利用。我国是典型的山地国家, 山区面积占国土总面积的2/3以上, 优化山区土地资源配置, 协调人地关系, 促进山区经济发展[34], 进而实现乡村振兴, 将是保障国家粮食安全、维护生态安全、全面建成小康社会的根本途径。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|