第一作者简介:刘立涛(1984- ),女,湖南岳阳人,博士,助理研究员,主要研究领域为资源经济与安全研究。E-mail:liult@igsnrr.ac.cn

粮食是人类生存的基础,保障粮食安全是“2030年可持续发展议程”的重要目标之一。论文基于粮食系统视角,从全球气候变化对粮食系统的作用、保障粮食安全对全球气候变化的影响,以及应对全球气候变化的粮食安全适应性策略出发,揭示粮食安全与全球气候变化的相互作用,系统梳理全球气候变化下的中国粮食安全问题。研究结果表明:1)全球气候变化导致粮食系统不确定性增加,且对中国粮食生产的影响加剧;2)粮食需求是全球气候变化的主要驱动力,粮食生产要素的重新配置加剧了全球气候变化;3)多尺度有机结合应对全球气候变化保障粮食安全需在微观上“藏粮于技”实现提质增效,在中观上“藏粮于地”注重生态建设,在宏观上坚持市场为主导完善粮食政策体系。全球气候变化背景下,保障粮食安全研究呈现从单一学科、单一维度、单一手段向依靠多学科开展多尺度、多要素、系统综合集成研究保障粮食安全转变,从高碳粮食系统向低碳高效粮食系统转变的趋势。

Food is one of the basic human needs. Achieving food security is one of the important goals of “The 2030 Agenda for Sustainable Development”. However, there is lack of system review of mutual influence between safeguarding food security and global climate change. Accordingly, this paper reports a critical review of the existing researches related to interactions between ensuring food security and global climate change. Effects of global climate change on the food system, impacts of ensuring food security on global climate change and adapting food security strategies against global climate change were systematically reviewed. The results indicated that, firstly, global climate change had increased uncertainty in the food system which had great impact on China’s food production. Secondly, demand for food was one of the main drivers of global climate change, and the reconfiguration of crop production elements exacerbated global climate change. Thirdly, a synthetic approach is required for food security adaption strategies against global climate change, specifically, in the micro-level promoting technological progress and scientific management, in the meso-level strengthening resources and environment protection, and in the macro-level adhering to the laws of market and improving food policy system. Moreover, under the background of global climate change, research on ensuring food security presents two major trends: one is the change from single discipline, one dimension and single means into multi-disciplinary, multi-scale, multi-factor, comprehensive and integrated approach; the other is to turn a high-carbon food system into a low-carbon and high-efficient food system.

粮食是人类生存的基础。人类在增加食物生产、保障粮食安全供应的同时, 与之相关的资源环境问题也日趋严峻。2001年在阿姆斯特丹科学大会上, 由IGBP(International Geosphere-Biosphere Programme)、IHDP(The International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change)、WCRP(The World Climate Research Programme)和ESSP(Education Science System Project)共同确立了全球环境变化与食物系统(Global Environmental Change and Food Systems, GECAFS)[1]。全球气候变化研究将粮食安全分解为粮食生产安全、粮食供给安全、粮食消费安全, 以全球气候变化直接影响粮食生产水平为起点, 分析气候、土壤、水、肥等变化— 农(牧)业收成— 食物的人均供给量— 饥民— 社会稳定性的驱动— 响应链中的关键过程[2]; 侧重研究全球气候变化对食物供给、食物获取和食物利用的作用, 以及粮食增产对资源环境和社会的影响[3, 4, 5, 6]。全球气候变化背景下, 人们一方面担心全球气候变化对粮食可持续生产能力的影响; 另一方面, 担心粮食增产的同时将进一步导致资源环境退化。未来, 迫切需要加强全球气候变化与食物供应之间相互关系的研究[7]。

2015年9月25日, 联合国正式发布了17项可持续发展目标(The Sustainable Development Goals, SDGs)即“ 2030年可持续发展议程” 。其中, 目标2明确提出“ 消除饥饿, 实现粮食安全, 改善营养状况和促进可持续农业” 。2016年9月发布的《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》旨在实现与“ 2030年可持续发展议程” 的有效对接。2017年10月, 习近平总书记在“ 十九大” 报告中进一步指出:“ 确保国家粮食安全, 把中国人的饭碗牢牢端在自己手中” , “ 建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念, 坚持节约资源和保护环境的基本国策” 。在确保粮食安全的同时, 坚持节约资源和保护环境是中共十九大推进生态文明建设、实施乡村振兴战略的任务需求, 也是促进中国粮食可持续供应的必然选择。那么, 全球气候变化对于粮食供应系统有何作用, 确保粮食安全对全球气候变化有何影响, 怎么制定应对全球气候变化的粮食安全适应性策略等等, 都是开展粮食安全研究需要回答的问题。本文从全球气候变化对粮食供应系统的作用、保障粮食安全对全球气候变化的影响以及应对全球气候变化的粮食安全适应性策略出发, 系统梳理了粮食安全与全球气候变化的相互作用研究, 以期服务于确保粮食安全目标, 助力实现粮食可持续供应。

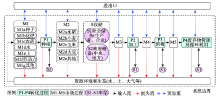

本文基于物质流动分析(Material Flow Analysis, MFA)[8, 9], 将粮食系统划分为四阶段、三种流、两种库和两种过程(图1)。四阶段包括:粮食种植(P1)、食品加工(P2)、食品消费(P3)和废弃物管理及循环利用(P4)。三种流包括国内物质输入流、损失流和贸易流。其中, 国内物质输入流指在系统边界内伴随着粮食的种植、加工、消费和废弃所发生的要素投入、粮食、食品半成品和成品的流动, 旨在研究粮食系统内物质、能量及其相关元素流动的过程和平衡关系; 损失流指粮食在各环节流动过程中所发生的损失和废弃物排放, 旨在研究粮食系统效率和资源环境影响; 贸易流指为实现系统内外供需平衡而产生的物质和能量流动, 旨在考察贸易总量和结构变化对于系统内物质流动的影响。两种库按主体划分为社会储备(S1)和政府储备(S2)。其中, 社会储备包括粮食生产经营者储备(传统小农户储备和新型经营主体储备)和企业储备(主要包括粮食加工、流通企业等); 政府储备包括地方储备和中央储备。两种过程包括粮食系统转化过程(P1-P4)与市场交换过程(M1-M5)。转化过程用于刻画投入与产出平衡, 市场交换过程则在贸易流和国内输入流共同作用下刻画物质与产品供需平衡。其中, M1中劳动力要素包括了粮食种植主体(小农户、规模户和雇工)。

粮食安全是对粮食系统运行安全状况进行评价的综合指标。联合国粮食及农业组织(FAO)从4个维度对粮食安全进行了界定:1)足量供给, 即通过国内生产或进口供应足够数量、适当质量的食品; 2)稳定供应, 任何人在任何时候均能获取充足食物; 3)可支付, 即任何人均能以合理的价格或者拥有足够的购买力获取适当的营养和食品; 4)营养健康, 即任何人均能获取营养的以及安全的食物[10]。

全球气候变化对粮食系统的影响是广泛的、复杂的, 存在时空上的异质性[11]。概括而言, 全球气候变化则主要通过温度、降水、极端天气(如洪水、冰雹、干旱等)直接或间接对粮食安全的4个维度即足量供应、稳定供应、可支付和营养健康(食品安全)产生影响(图2)[12, 13]。粮食系统不同阶段对粮食安全维度的侧重各异, 例如, 粮食生产、加工阶段更注重足量、稳定供应; 而粮食消费和废弃物管理阶段则更注重可支付和营养健康(食品安全)。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)和联合国粮食及农业组织(FAO)都将农业列为最易遭受气候变化影响、最脆弱的产业之一, 特别是发展中国家的农业[14, 15, 16]。气候变化对粮食系统的影响主要体现在农业地理限制的变化、作物产量的变化以及对农业系统的冲击三个方面[13, 17, 18]。气候或其他资源环境因素变化通过对食物系统包括粮食供应(生产、分销和交换)、食物获取(可支付、分配和偏好)和食物利用(营养、社会价值观和安全)施加压力, 导致未来满足粮食需求进一步复杂化[19], 粮食系统的脆弱性[20]和不确定性增加, 粮食安全度降低[18]。例如, 全球大气中CO2浓度升高、气温升高及降水量变化等是全球气候变化对农业生产和农业生态系统影响最为重要的几个生态因子, 其影响主要表现在对农作物地理分布、种植制度、农作物产量、生长发育、病虫害、农业水资源及农业生态系统结构和功能等方面[14, 21], 从而引起粮食市场、食物价格和供应基础设施等的变化[18, 22, 23]。受全球气候变暖影响, 粮食供给的不稳定性将会增大, 气温每上升1 ℃, 粮食产量将减少10%[24]。

气候的平均状态决定了粮食生产的结构, 如地域分布特征、种植制度、作物品种结构等; 气候波动对于产量的影响则主要表现在极值年份如敏感地区, 严重的干旱、洪涝等灾害对粮食生产的影响[25, 26]。气候变暖造成中国种植制度界限北移和粮食产量波动。过去50 a中, 气候变暖造成了中国种植制度界限不同程度北移、冬小麦和双季稻种植北界北移, 熟制的变化可能使种植制度界限变化区域的粮食单产增加[27]。对东北地区粮食总产增加有明显的促进作用; 而对华北、西北和西南地区的粮食总产增加则有一定抑制作用[28]; 对华东和中南地区的粮食产量则影响不明显[29]。此外, 中国北方气候暖干化使作物适宜种植区域向高纬度高海拔扩展; 品种熟性向偏中晚熟高产品种发展; 喜温作物和越冬作物以及冷凉气候区的作物种植面积迅速扩大; 在旱作区种植不够耐旱的玉米、春小麦等作物受到制约[30]。因气候变化影响粮食产量的变化幅度一般为3%~5%, 个别年份可达10%左右; 因农业自然灾害造成的粮食减产幅度一般为5%~10%, 个别可达10%左右[31]。降水变化是影响中国粮食生产变化的主要原因, 温度变化对粮食生产的影响主要表现在高纬度地区和高海拔地区; 气候变化引起的中国农业灌溉用水增加量平均超过1 000亿m3, 单位面积粮食减产量平均超过1 000 kg/hm2 [16]; 旱涝灾害已成为限制水稻、小麦和玉米单产提高的主要限制因素[32]。受全球气候变化的影响, 在保持人民消费水平持续增长的条件下, 中国未来粮食生产有可能不能满足需求增长的要求, 存在7%~8%的粮食缺口[33]。总之, 由于中国自然地理和农业地理的多样化和区域差异明显, 全球气候变化对中国粮食的影响是深远的, 有正有负, 整体上看, 负效应不容忽视。

粮食消费主要受到人口规模、需求量和需求结构等因素驱动, 粮食需求成为全球气候变化的主要驱动力之一, 粮食生产要素的重新配置加剧了全球气候变化的进程。据研究显示, 粮食系统全球温室气体排放占全球总排放量的19%~29%, 其中, 生产, 包括与土地覆被变化有关的间接排放贡献了80%~86%的粮食系统排放[11]。

粮食系统与全球气候变化相互作用[34], 确保粮食安全相关的人口、耕地、政策等又深刻影响着全球气候变化[2]。如何保障粮食安全以养活全球90亿人口成为2050年全球面临的最大挑战[35], 近年来粮食需求成为全球气候变化的主要驱动力之一。IPCC第4次评估报告显示, 农业是温室气体的第二大重要来源, 主要有CO2、CH4、N2O和NOX等[36, 37]。到2050年, 土地、水、能源资源、化肥相关矿物如磷酸岩盐[38]等更加稀缺, 陆地淡水和近岸海洋生态系统中氮、磷的富营养化将进一步增加, 农药使用量也将相应增加, 富营养化和栖息地破坏将导致生态系统简化、生态系统服务功能丧失和物种灭绝[39, 40]。促进粮食高效、持续供应的同时保护生态多样性, 迫切需要减少粮食系统对全球环境的影响。

随着中国经济的快速增长, 工业化、城镇化的加速推进, 粮食生产要素在空间、结构和质量上均发生了重新配置, 进而也加剧了全球气候变化。中国生产力较高的耕地在减少, 生产力较低的耕地在增加[41], 中国东、中部城市密集地区人粮关系尤为紧张, 这些地区人粮矛盾会进一步加剧[42]; 全国粮食生产重心的“ 北移” 加剧了北方天然草地资源的大规模开垦和水资源的过度开采, 水资源短缺日趋严峻[43], 可能引发严重的生态问 题[44]。农田、农村畜禽养殖和城乡结合部的生活排污是造成中国水体氮、磷富营养化的主要原因, 未来中国农业面源污染对水体富营养化的影响将进一步加剧, 农业和农村发展引起的水污染将成为中国可持续发展的最大挑战之一[45]。此外, 随着收入水平提高, 人均肉类消费及其对饲料粮的需求将大幅度增加[46]。要解决保障中国粮食安全所面临的资源环境问题, 需要实施现代高效生态农业战略、粮食生产区再平衡战略和贸易替代 战略[47]。

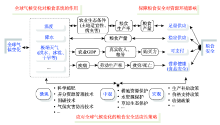

适应全球气候变化应该优先考虑保障粮食安全[48]。全球不确定性因素对粮食生产的影响日益明显, 人口、资源环境、温室气体减排压力日益严峻, 保障食物安全的任务日趋艰巨[17, 37, 49], 在此背景下, 需要从多要素相互联系的视角制定全球粮食战略, 通过更有效和公平地使用世界资源, 维护生态多样性[40]的同时生产更多的食物, 确保人人享有可持续和公平的粮食安全[35]。根据中国国情, 我们认为应对气候变化的粮食适应性策略研究主要集中在三个层面:微观层面, 要实施“ 藏粮于技” 战略, 实现提质增效; 中观层面, 要实施“ 藏粮于地” 战略, 注重生态建设; 宏观层面, 坚持市场主导, 转变政府职能和发挥好政府作用, 完善粮食政策体系。粮食安全是内在系统与外部环境共同作用的结果, 要素投入是保障粮食安全的物质基础, 资源与环境是保障粮食安全的基本前提, 政策为粮食安全提供了制度保障。

微观上通过耕作制度调整、品种培育、科学施肥、养分资源管理、合理灌溉、灾害检测防治、粮食储存管理等技术手段“ 藏粮于技” , 旨在提升养分利用效率、提高作物产出效率, 提升作物产出质量, 实现粮食稳产、增产、提质增效。

中观上通过对农业资源如耕地资源、水资源、草原生态的保护和治理“ 藏粮于地” , 旨在优化农业资源的数量和质量, 提升农业资源综合生产力的同时兼顾生态建设, 实现粮食的稳产目标。

宏观上使市场在资源配置中起决定性作用, 同时更好地发挥政府作用, 需从生产补贴政策、价格支持政策、收储政策等方面入手进一步完善粮食政策体系。

技术进步对增加粮食产量有很大促进作用[33]。在耕地总量动态平衡的前提下, 解决粮食问题的根本出路则在于发展高产优质。实现粮食提质增效需从以下方面出发:第一, 调整粮食耕作制度, 如确保粮食种植面积、提高单产、调整优化种植结构和品种结构等促进粮食生产的持续发展[50]。第二, 优良品种是粮食增产的基础, 而正确的育种方向和技术对选育优良品种至关重要[51]。第三, 科学施肥是实现粮食稳产、增产、提高粮食质量、保持土壤肥力和保障中国粮食安全最有效的途径之一[52]。充分合理地利用有机肥料资源, 不仅可以改善农村生活条件和生态环境, 还可以降低生产成本, 改善农产品品质, 增加农民收入[53]。将化肥有机肥配合实施能提高水稻产量和肥料利用率、减少环境污染、培肥土壤, 是简单易行的环境保护性施肥技术[54]。第四, 加强国家层次的养分资源宏观管理, 重视养分资源综合管理技术的研究与应用, 切实抓好养分资源综合管理技术推广和农化服务工作, 是实现中国粮食安全的根本途径[55]。从多学科联合攻关入手, 通过技术层面与政策层面的结合, 在全流域范围内广泛推行农田最佳养分管理, 实行全流域氮、磷总量控制, 削减农业面源污染排放量[56], 同时提高作物产量和养分利用效率, 协调作物高产与环境保护[57]。第五, 大力发展农田土壤固碳技术不仅有助于提高粮食作物产量, 保障粮食安全, 还有助于削减5%~15%的化石燃料排放[58]。第六, 确定合理的粮食灌溉制度, 可以达到增产、节水的效果[59]。此外, 针对气候变化对中国各个粮食主产区的影响, 需进一步加大应对气候变化技术的研究和推广应用, 提高区域农业用水和粮食生产抵御气候变化的能力[16]。在粮食生产过程中要采取气候灾害预警防治技术积极进行防灾减灾[60], 采取综合配套技术提高抵御灾害能力, 调整作物种植结构, 确保粮食生产安全[30]。

资源与环境是保障粮食安全的基本前提, 保护农业资源环境就是保护粮食生产力[61]。中国学界围绕耕地资源保护、水资源高效利用、草原生态保护、渔业资源养护、粮食产地环境治理、土壤防治修复、农业面源污染防控、农业残膜污染防治等展开了大量研究。耕地资源的数量和质量是确保粮食稳产的关键[62]。1990— 2010年间, 中国耕地利用南减北增, 总量基本持衡, 新增耕地重心逐步由东北向西北移动[63]。尽管通过土地整 理[64]、土地复垦和农村宅基地整理[65, 66]、农田基础设施等提高了部分耕地的单产能力, 但由于耕地面积减少, 特别是东部地区优质耕地的减少, 造成粮食生产能力下降[67]。保障中国粮食安全, 有必要实施“ 藏粮于地” 计划, 全面提高中国土地资源的综合生产力[68]。与此同时, 坚决守住基本农田这条“ 红线” , 保住有灌溉条件的高产稳产农田显得尤其重要[69]。水资源污染防治对于保障粮食品质安全至关重要。尽快建立不同类型面源污染的源头控制, 从水源保护的需求出发, 根据当地气候、水文地质、地形、农田土壤条件, 合理划定流域内各级水源保护区, 制定并试行相应的限定性农业生产技术标准[70]。未来, 通过进一步提升土地资源、水资源利用效率[71]、提升劳动生产率[72]、加强生态建设实现耕地生产力的持续提升, 对于确保21世纪中国粮食安全至关重要[73]。

粮食政策是中国粮食安全的制度保障。针对当前中国粮食供过于求、国内粮食价格高于国际粮食价格的基本事实, 中国政府粮食政策调整的基本思路是发挥市场供求在价格形成中的基础作用, 政府在市场之外给予农民必要的补贴[74]。中国粮食政策大致可以分为粮食生产、流通、消费、国际贸易和相关配套政策等, 具体包括补贴政策、价格支持政策和收储政策。当前, 中国构建了包括种粮直接补贴、良种补贴、购买大型农机具补贴、农资综合直接补贴[75]、粮食最低收购价和临时收储政策等粮食政策体系。学界对于补贴有助于提高农民收入基本形成了共识, 但是, 在补贴对粮食生产、农资投入的影响上分歧较大。一些学者认为中国现行粮食补贴政策对于粮食生产有显著的正向影响[76, 77, 78], 对于促进粮食增产的潜力和空间很大[79]。而以黄季焜为代表的另一些学者则认为补贴并没有扭曲市场, 对粮食生产、农资投入没有产生影响[80]或影响甚微[81, 82]。此外, 还有学者认为, 粮食直接补贴是当前国内支持粮农的重要手段, 它在促进粮食生产投入、提高粮食产量的同时, 也潜藏着不容忽视的环境成本, 给生态环境造成一定程度的威胁[83]。中国补贴政策迫切需要在补贴方式、对象和范围、资金来源以及补贴的力度等方面进行制度创新[84]。此外, 粮食安全政策还必须保持它的系统性、连续性和稳定性等特征[85]。

粮食系统受社会、经济、政治、资源环境等多因素影响, 应对全球气候变化保障粮食安全的适应性策略虽无统一标准, 但是加强多学科、多尺度、多要素的综合集成研究已经成为制定适应性策略的共同趋势[20], 未来应重点加强以下方面的研究:

1)加强应用基础研究。单独依靠技术提升产量已经无法应对粮食系统面临的巨大挑战, 需通过多学科交叉研究, 坚持以问题为导向, 加强应用基础研究, 为政策制定提供科技支撑。

2)加强粮食系统内部多要素-多尺度耦合分析, 通过不同区域、不同尺度的对比研究, 明晰粮食系统内部各过程、各环节的相关关系及作用机理, 摸清其对全球气候变化的影响路径及传导机制。

3)加强不同情景下粮食安全适应性策略的资源环境影响模拟和预测研究, 包括人口结构变化、经济发展、国际贸易政策变化等。

4)加强价格波动对粮食系统各要素如种子、化肥、劳动力、能源等生产要素, 各环节如种植、加工、消费、进出口和废弃物管理及循环再利用等的传导机制及其对粮食安全的影响分析。

5)加强世界粮食安全的地缘政治和多区域粮食系统的全球战略研究, 要把中国粮食安全放在全球粮食系统中予以综合分析, 制定相关战略和策略。

6)不仅要关注粮食生产, 还需关注粮食流通, 以及基础设施如公路、铁路网建设等对区域粮食安全的影响[86], 更要关注粮食消费, 必须把粮食消费纳入粮食安全系统中通盘考虑, 以纠正长期以来只重视粮食生产而忽视粮食消费的倾向。

国内外研究表明, 在全球气候变化背景下, 粮食安全及其资源环境问题研究呈现以下发展趋势:1)从单一学科、单一维度、单一手段向依靠多学科开展多尺度、多要素、系统综合集成研究转变, 以保障粮食安全。具体而言, 从单要素相互关系研究向粮食系统及其与气候、水、土、生态多样性、减少饥饿与贫困等多要素耦合关系研究转变; 2)从高碳粮食系统向低碳高效粮食系统转变。

当前, 中国粮食安全问题已由供给总量不足转变为相对过剩和结构性失衡, 加快推进农业供给侧结构性改革, 促进农业绿色发展、提质增效、农民就业增收成为保障新时期中国粮食安全和乡村振兴的重中之重。中国粮食安全视角下的资源环境问题研究呈以下发展趋势:1)从唯“ 量” 向“ 质” “ 量” 和“ 结构” 并举转变; 2)从保障粮食安全单一目标向既保障粮食安全, 又保护生态多样性、粮食永续生产能力等多目标转变; 3)从片面追求高产和高储备的粮食安全观向新粮食安全观转变[87], 既要保障粮食安全, 也要减少其资源环境影响; 4)粮食政策将从均质走向区域差异化, 明确粮食功能区划及其政策配套。此外, 要发挥市场供求在价格形成中的决定性作用, 逐步建立粮食补贴、粮食价格、粮食生产要素成本价格的联动机制, 促进粮食稳定增产的同时, 带动农民增收, 从而实现保障粮食安全、促进粮食可持续供应的最终目标。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|