第一作者简介:沈镭(1964- ),男,湖北麻城人,博士,研究员,主要从事能源和矿产资源经济与政策、区域可持续发展研究。E-mail: shenl@igsnrr.ac.cn

中国特色社会主义进入新时代,经济处于转型升级的攻关期,自然资源安全保障被赋予了新的使命和要求。刚成立的自然资源部为新时代中国自然资源安全保障和综合管理的发展带来了新机遇。新时代是30 a以上的大尺度,其中长期战略安排需基于对自然资源历史变化的系统总结和对未来中长期的资源供需形势的战略研判。综合来看,未来中长期中国水资源需求仍将上升,耕地的粮食供应压力增大,直接影响民生福祉;矿产资源需求整体仍处于高位,不同矿种需求由“普涨”转向“结构性分异”;森林资源木材供给压力加重,关联着现代化经济体系的建设目标。以生态文明战略为统领,践行“绿水青山就是金山银山(两山)”的理念,坚持节约资源和保护环境,是保障中国自然资源安全的关键。为缓解中国整体资源安全压力,提高自然资源综合保障能力,以更有力地支撑中国“两个百年”战略目标的实现,建议:抓紧开展面向新时代的中国自然资源战略研究及顶层规划设计;实行严格的自然资源管理和环境保护制度;优化资源供给结构,加快资源开发利用的科技创新;立足国内,提高资源利用效率,促进循环利用,加强资源领域的国际合作。

When socialism with Chinese characteristics enters a new era, the economy has been in a critical period of transforming and upgrading, and there is the new missions and new requirements for natural resources security. The newly established Ministry of Natural Resources brings new opportunities for the comprehensive management of natural resources in the new era. The time scale of the new era is over 30 years, and the medium-to-long-term strategy should be made based on a systemic summary of the change of natural resources in the past few decades and a strategic estimation of resources supply and demand in the future. To sum up, the following conclusions can be made: 1) It could be sure that the demand for water resources in China will continue rising and the pressure on the grain supply of arable land will be increasing, which will directly affect the well-being of the people’s livelihood. 2) The growing demands for all types of minerals have changed to differentiated demands for different types of minerals, and the overall demand for mineral resources will remain high. 3) The pressure on the wood supply of forest resources, which affects the construction of the modern economic system, will be aggravated. It is critical to resources security of China that we believe “Green waters and clear mountains are invaluable assets” and persist in saving resources and protecting the environment under the guideline of “ecological civilization strategy”. To enhance the comprehensive security and sustainable development capacity of China’s resources for the two centenary goals, we put forward the following suggestions: 1) paying close attention to the research on resources strategy and the top level planning in the new era, 2) implementing the stringent regulations of resources management and environment protection, 3) optimizing the structure of resources supply to serve the modernization and the needs of the people’s livelihood and accelerating technological innovation to expand the transforming value of the resource industry chain, 4) improving the efficiency of resource utilizing and promoting circular utilization of resources based on domestic efforts, and at the same time strengthening the international cooperation in the field of resources.

作为国民经济和社会发展的重要物质基础和能量来源, 自然资源是国家综合国力的重要组成部分。随着中国经济进入新常态, 发展方式和发展理念出现重大转变, 自然资源不仅是物质或能量来源, 还是重要的生态系统服务提供者和关键环境要素。

近年来, 中国资源需求增速放缓, 但需求总量仍维持高位。受客观条件及社会经济因素制约, 中国资源供需矛盾日益突出, 资源进口大幅增加。2017年中国石油和铁矿石的对外依存度分别高达67.3%和68.1%[1]。随着国内经济转好和矿业“ 超级周期” 到来, 满足现代化强国的矿产资源需求仍将扩张, 战略性新兴矿产资源需求将迅速增加, 锂、铍、锆等紧缺性矿产需进口。而国际环境复杂多变将加大保障资源安全的地缘政治经济风险。

中国共产党的“ 十九大” 报告提出中国特色社会主义进入了新时代, 社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾; 描绘了“ 两个百年” 的奋斗目标, 即在2020年左右全面建成小康社会的第一个目标并再用30 a、分两阶段分别实现美丽中国和现代化强国的第二个目标; 还提出了“ 坚持节约资源和保护环境的基本国策” , 推进“ 资源全面节约和循环利用” , 支持“ 资源型地区经济转型发展” , 形成“ 绿色发展方式和生活方式” , 加快“ 生态文明体制改革, 建设美丽中国” 等要求和举措[2]。2018年3月, 全国人大通过了组建新的自然资源部和生态环境部的国务院机构改革方案, 为新时代中国自然资源安全保障和综合管理的发展带来了新机遇。

新时代是30 a以上的大尺度, 民众高质量的生活需求、经济高质量发展和高质量生态健康等对自然资源开发利用提出了更高的要求, 也赋予了自然资源安全新的使命和新内涵。新的资源安全战略制定不是一年或几年的简单安排, 需系统总结资源利用的历史演变, 解析新时代下自然资源安全面临的新挑战。近段时间, 围绕新时代如何继续发挥自然资源的基础作用、调整未来的国家资源安全战略、树立新的资源观等重大问题, 在资源科技界和相关管理部门引起了广泛的讨论。因此, 迫切需要以十九大精神为统领, 以自然资源部设立为契机, 以提高自然资源对经济社会系统和生态环境系统综合保障能力为重点, 以服务于国家“ 两个百年” 战略目标为抓手, 探索如何缓解新时代自然资源安全压力, 提升关键性和战略性资源保障能力, 寻求自然资源安全供给、健康发展的新路径。

2014年, 习近平主席提出了“ 总体国家安全观” , 把资源与政治、国土、军事、经济、文化、社会、科技、信息、生态、核等领域11种安全并列, 纳入国家安全体系[3], 资源安全首次提升到国家安全的战略高度。

新时代国家资源安全与传统意义上的国家资源安全相比具有更丰富的内涵。一方面, 传统的国家资源安全只强调国家的资源供给或资源需求的经济性、战略价值, 侧重资源生产国或消费国足量、稳定与可持续供应或消费状态[4]。而新时代国家资源安全更多地关注如何规避资源供给对生态与环境健康、民生福祉带来的风险, 关注资源安全与上述10种其他安全的内在关联和综合影响, 如水-能源-粮食安全关联、能源-碳排放-经济增长关联[5]、水-土地-可再生能源关联等; 另一方面, 新时代国家资源安全的侧重点转变为关注大宗及战略性资源安全以及资源安全内部资源种类、结构、组合的分化和协同优化。

1.2.1 水资源短缺、利用效率低与水污染并存

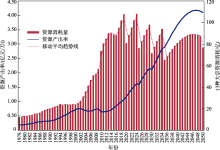

水资源供需矛盾突出, 短缺形势严峻。中国水资源总量为3万亿m3左右, 居世界第6位, 但人均量仅为2 100 m3/人, 不足世界人均量的30%。根据水资源短缺程度的国际标准[6], 中国有20个省份处于轻度以下缺水状态, 其中12个省份处于重度或极度缺水状态(图1)。中国每年水资源用量从21世纪初的5 500亿m3增长到6 100亿m3, 年平均缺水量高达500亿m3左右, 用水处于严重紧缺状态。随着城市化进程推进, 经济社会发展对水资源的需求仍将上升。据预测[7], 中国需水总量2020年将达6 900亿m3, 2030年约7 200亿m3, 2050年将增加到8 000亿m3, 接近中国可利用水资源总量[8], 预计未来水资源开发利用潜力有限, 年供水量最多7 100亿m3左右, 生产用水、生活用水、生态用水的压力加大, 尤其北方城市最为严重。

| 图1 中国20个轻度以下缺水省份(2012— 2016年) 注:年人均水资源量介于1 700~3 000 m3/人, 为轻度缺水; 介于1 000~1 700 m3/人, 为中度缺水; 介于500~1 000 m3/人, 为重度缺水; 小于500 m3/人, 为极度缺水[6]。Fig. 1 The provinces with light and below water scarcity from 2012 to 2016 |

水资源利用效率较低, 与发达国家还有较大差距。自2011年中央1号文件明确提出实行最严格水资源管理制度以来, 中国水资源利用效率明显提高, 但与发达国家相比仍有一定差距。2014年, 中国的单位工业增加值取水量为357 m3/万美元(2010年不变价, 下同), 与世界平均水平相当, 而英国仅为26 m3/万美元, 日本和澳大利亚均为70 m3/万美元左右; 中国单位农业增加值取水量为5 738 m3/万美元, 为世界平均水平的60%, 但与德国(116 m3/万美元)、英国(562 m3/万美元)和法国(693 m3/万美元)相比差距 很大[9]。

局部水资源还存在严重的污染。中国地表水、地下水、河流和湖泊点源污染不断增加, 非点源污染日益突出[10]。2016年, 中国地下水水质较差和极差的监测点占60%, 主要是锰、铁、“ 三氮” 等超标, 部分监测点甚至存在砷、铅、汞等重金属超标现象。海河流域处于重度污染, 63%的水质低于Ⅲ 类, 劣Ⅴ 类水质高达41%[11]。严重的水污染加剧了水资源短缺, 成为区域经济社会发展的“ 瓶颈” 。

1.2.2 耕地面积和质量不断下降, 土地资源结构性问题突出

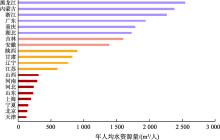

土地利用中建设用地挤占耕地问题突出。中国耕地资源有限, 人均耕地面积仅为世界平均水平的1/2。由于建设占用、农业结构调整等原因, 中国耕地面积不断减少, 2012年为13 516万hm2, 到2016年净减少20万hm2, 与此同时, 建设用地快速增加[12], 2016年已增长到3 907万hm2(图2)。未来较长时间内中国建设用地仍将持续扩张, 而耕地面积还会持续下降。预计2020年, 耕地面积将减少到1.30亿hm2 [13]。随着人口峰值的到来, 人口规模的增加和生活水平的提升, 必然对粮食有更高的需求。中国谷物消费需求2020年将达5.87亿t, 到2050年增加2亿t左右[14], 未来的粮食供应压力更大, 耕地保护与建设用地间的矛盾将更加突出, 成为威胁国家粮食安全的重要原因[15]。

| 图2 中国耕地和建设用地面积与粮食消费量和产量的历年变化趋势(1978— 2016年)Fig. 2 The annual changes of arable land, construction land, grain consumption and grain production in China from 1978 to 2016 |

耕地质量持续恶化, 作物单产较低。中国耕地有机质含量较低, 不及欧洲同类土壤的一半。根据全国耕地质量等级情况公报统计[16], 中国耕地基础地力较高的仅占27%。为追求产量, 过度施用化肥现象严重。随着机械化水平的提高及农村劳动力的减少, 中国耕地土壤耕层变浅, 板结严重, 导致耕地透水透气性差, 保水保肥能力较低。中国作物单产与部分发达国家有较大差距, 2016年, 中国谷物单产为6 030 kg/hm2, 低于美国(8 143 kg/hm2)、德国(7 182 kg/hm2)和英国(7 023 kg/hm2)单产水平[17]。

1.2.3 化石能源和矿产资源自给率下降且利用效率低, 能矿资源的需求结构出现分化

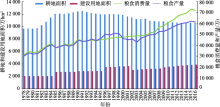

从过去40 a(1978— 2017年)中国化石能源消费年均增长率来看, 煤炭和天然气的增幅曾经明显快于经济增长速度, 但多数年份与经济增长同步(图3), 经济增长与能源消耗脱钩压力较大。2016年, 中国煤炭、石油和天然气需求量分别为37.7亿t、5.8亿t和2 058亿m3, 石油资源对外依存度已高达65%[18], 传统优势的煤炭资源出现大量进口, 天然气出现“ 气荒” 。

| 图3 中国主要化石能源资源消费量的年均增长率变化及趋势(1978— 2035年)Fig. 3 The annual average growth rate of major fossil energy consumption in China from 1978 to 2035 |

传统煤炭需求明显减少, 极度紧缺的石油、天然气、铀矿等战略性能源资源和新能源需求大幅增加[19]。随着国内经济结构调整和产业转型升级, 中国能源需求总量略有放缓, 但仍处在高位。可以预计, 未来中国的化石能源需求增长将平稳下降、呈现较长“ L字形” 演变轨迹(图3)。根据国家能源局《能源发展“ 十三五” 规划》, 中国能源总需求2020年将达到50亿t标准煤, 2035年为56亿t标准煤, 其中煤炭消费比重将大幅下降, 非常规天然气、铀矿、可再生能源的消费比重快速上升, 有效替代煤炭资源消耗占比。未来中国煤炭消费总量和强度将下降, 根据国内外不同机构的预测, 2020年煤炭需求为32亿~41亿t, 2035年减少至29亿~35亿t。无论如何作为世界最大的煤炭消费国, 中国煤炭消费量仍占世界总消费的30%~40%。中国石油消费继续上升, 在替代能源发展等因素影响下, 石油消费或在2030年前后达到峰值。中国天然气消费将持续增加, 2035年的消费量将比2015年增长3倍(表1)。

| 表1 中国主要自然资源需求预测(2020— 2035年)[20, 21, 22, 23, 24, 25] Table 1 Outlook of major natural resources demand in China from 2020 to 2035 |

主要矿产资源供需缺口大, 对外依存程度高。中国铁矿石2010年对外依存度为50%, 2016年已超过65%。铜、铝、铅和锌等大宗矿产的供需缺口也较大, 尤其是铜矿, 其供需缺口达350万t左右[26, 27], 进口成为供应的主要来源。中国矿产资源储量不足, 大宗支柱性矿产品位较低且共生伴生矿多, 加大了国内资源保障难度。

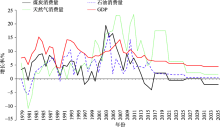

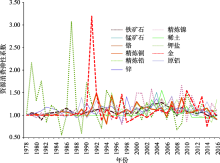

中国主要矿产资源消费对经济增长的反应程度发生分化。一些传统金属矿产如铁、锰、铬等的资源消费弹性系数维持基本稳定状态; 铜、铅、锌、镍、稀土等矿产资源消费弹性系数则变化较大; 黄金和钾盐等与居民收入、农业生产紧密相关的民生矿产资源消费弹性系数波动幅度最大(图4)。中国未来的不同矿种需求由“ 普涨” 转向“ 分异” 。铁矿石需求将出现下降趋势, 2035年铁矿石消费下降到8亿t左右, 而废旧钢铁消费将有所增加。随着工业化逐渐完成, 中国铜、铝、铅等金属矿产需求有所下降, 但需求总量仍维持在较高水平。关键矿产资源供应严重不足, 仍需依靠大量进口。据预测, 2035年石油、天然气、铜矿的对外依存度将分别高达79%、40%和43%[22, 28]。

| 图4 中国主要矿产资源消费弹性系数的历年变化情况(1978年=1)Fig. 4 The change of the annual growth rate of major mineral resources relative to the GDP annual growth rate of China (take the index of 1978 as 1) |

化石能源和大宗矿产利用效率低下, 低于世界平均水平。除天然气外, 中国煤炭、石油矿产的消耗强度均较高, 尤其煤炭消耗强度是世界平均水平的4倍多, 远低于法国、英国和德国等发达国家利用效率。铁矿石、铜、铅、锌等矿产资源的利用效率也较低, 消耗强度均是世界平均水平的4倍以上, 尤其是铁矿石, 2014年消耗强度为1.37 t/万美元, 而世界平均消耗强度为0.27 t/万美元, 美国和英国分别仅为0.03 t/万美元和0.05 t/万美元[29]。

1.2.4 森林资源木材供给压力加大, 森林资源生态保护区与能源矿产开发区冲突

森林资源总量相对不足, 木材供应安全形势严峻。中国森林面积和森林蓄积量分别居世界第5位和第6位, 但人均量分别仅为世界平均水平的1/4和1/7。目前, 中国森林资源供给已难以满足经济社会发展对木材的需求, 木材消费量从2012年的4.9亿m3增长到2016年的6.09亿m3, 而木材产量却不足0.9亿m3。除了循环利用废旧木材外, 中国每年还进口大量木材, 对外依存度将近50%, 预计未来对木材的刚性需求将持续增加, 2020年将达到8亿m3。随着森林资源经营与管理的加强, 中国森林资源面积和蓄积量将持续增加, 但木材产量远不能满足日益增长的木材需求, 供需缺口将加大。

森林资源质量不高, 生态功能薄弱。预计[30]中国森林面积和蓄积量2020年将分别超过22 157万hm2和165亿m3, 到2050年分别增加到近25 000万hm2和230亿m3。然而, 中国森林中的中幼龄林比例过半, 整体生产力较低。中国单位面积森林蓄积量为77 m3/hm2, 不足世界平均水平的60%, 分别仅为德国和英国的24%和37%[31]。现有宜林地质量较好的仅占10%左右, 多分布在西北、西南, 立地条件较差。随着中国森林资源开发利用难度增大, 木材供需矛盾将更加突出。此外, 中国森林生态系统功能较弱, 随着人工林占比增多, 林相简单, 生物多样性减少, 生态效益降低。

中国还有许多能矿资源的成矿区带与自然保护区或国家公园在空间分布上高度重叠, 加大了自然资源开发与保护的难度。据有关部门统计, 截至2016年底, 全国共有各类不同级别的自然保护区2 750个, 保护区总面积14 733万hm2, 其中国家级自然保护区与面积约10%的全国重点成矿区带重合, 与面积约13.6%的重点勘查区重合。在新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、湖南、重庆等省区的自然保护区、水源保护区等地需清退大量的矿业活动。

中国进入新时代, 自然资源对中长期经济社会的基础保障作用、人与自然和谐共生的可持续发展战略、立足国内开拓国际的“ 两种资源两个市场” 战略依然没有发生变化。然而, 中国的自然资源供需格局、自然资源与生态环境之间的关系以及国内外的资源供给格局等发生显著变化。

世界发达国家的工业化、城市化和现代化进程表明, 自然资源特别是能源、矿产和水土等资源对国家经济社会发展具有重要的基础支撑作用[32]。人类从农业社会到工业社会和后工业化社会, 人均资源消耗与经济增长、城市化水平等之间具有紧密的相互关联。随着经济结构发生转变、社会财富积累和基础设施水平不断提高, 各类资源消耗将日趋下降或稳定。鉴于各类资源的需求差异和工业化与现代化发展阶段性特点, 未来中国各类资源需求结构将发生显著变化, 进而引起资源供给安全发生结构性转型。一些支撑中国工业化和城市化的大宗战略性资源, 如煤炭、石油、铁矿石、铝、铜、磷、石灰石、木材、工业用粮等, 还将持续一段需求增长期, 多数学者认为需求峰值在2025— 2030年前后; 一些战略性新兴矿产, 特别是稀土金属、稀有金属、稀散元素等“ 三稀” 矿产中的稀土、锂、锶、铍、锆、铌、钽、镓、锗、铟等10种金属矿产以及石墨、金刚石、高岭土等非金属矿产, 因其广泛应用于新能源、新材料和新产业, 2025— 2035年前后多数将保持较快的需求增长。

2008年以来的全球金融危机不仅增加了自然资源性企业的生产成本, 也加大了社会和利益相关方对资源开发利用造成生态环境影响的外部压力。美国、澳大利亚、英国、加拿大等发达国家很早就倡导了人与自然和谐相处、自然资源开发利用与生态环境相协调。2003年以来, 中国资源行业经历了10 a左右的黄金发展时期, 但与此同时造成了经济社会呈现“ 褐色或黑色式” 的发展。党的“ 十九大” 将人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略, 把生态文明建设提升到“ 五位一体” 的新高度, 提出到2035年美丽中国的目标基本实现。第13届全国人大一次会议上通过的《中华人民共和国宪法修正案》中, 首次将生态文明写入宪法。新时代我国绿色发展和美丽中国建设的任务紧迫、责任重大。

新时代的中国经济社会进入了高质量发展阶段, 生态文明建设、美丽中国和绿色发展要求未来的自然资源可持续利用模式必须向“ 资源效率优先” 转变。党的“ 十八大” (2012年)以前, 中国消耗1万t的各类大宗性资源创造的经济产出缓慢上升, 2013— 2017年出现了显著提升, 2017年达到每消耗1万t资源创造1亿元经济产出的新水平, 中国的资源产出率已迈入新的历史阶段。通过累加预测方法预计2018— 2035年, 中国的资源产出率将因大宗资源消耗压缩、经济产出不断增加、技术创新能力日益增强而呈现2~3倍数的“ 阶梯式” 快速上升(图5)。

中国是资源消耗大国, 某些大宗物质资源消耗规模世界上绝无仅有。1970年代, 13种大宗资源的年消耗总量规模约为12亿~13亿t; 1980年代的资源年消费总量不超过20亿t, 1990年代, 年消耗各类大宗资源不到24亿t; 但2004年快速增长到超过30亿t, 2017年已达90亿t以上。巨量的资源消费, 一方面支撑了国民经济和工业化与城市化的快速发展, 另一方面, 也带来了大量资源性企业产能过剩、生产粗放、资源产出效率低下和大量废弃物没有合理再利用等诸多问题。

中国在过去开发利用自然资源过程中产生了大量的尾矿、固体废弃物和废旧金属资源。大规模的矿山开发产生大量的废石、煤矸石、尾矿和冶炼矿渣等。据原国土资源部统计, 截至2015年11月底, 全国废石、煤矸石、尾矿总量超过600亿t, 占地近40万hm2, 而且主要集中在长江经济带和京津冀地区。发达国家在工业化的中后期, 大幅减少对原矿资源的依赖, 加大废旧金属资源的回收利用。中国自1978年以来的近40 a持续高速发展, 在加速消耗大量原矿资源的同时, 也累积了大量可二次利用的废旧产品, 粗略估计废旧铁制品85亿t以上, 加上铜、铝、铅、锌等金属制品高达100亿t以上。2017年, 中国废钢利用量超过9 000万t, 再生有色金属接近1 000万t, 合计在1亿t左右(根据《中国钢铁工业发展报告》和有色金属工业统计资料估算。)。

过去的10 a是中国经济转型乃至世界发展处于复杂多元化的关键时期。2012年以前10 a, 中国成功实施了“ 两种资源两个市场” 的“ 走出去” 战略。2008年以来的10 a, 世界经济因2008年美国次贷危机、2009年快速触底、2010— 2012年欧洲主权债务危机, 经历了持续的结构性调整, 目前将走向正常复苏增长阶段。2014— 2016年的全球商品价格发生系统性调整, 2017— 2018年美国减税/免税效应和贸易摩擦升级, 进一步引起全球经济失衡甚至极端恶化竞争格局, 对中国的资源市场和资源行业造成重大冲击。

展望2035年前, 中国将迎来经济周期调整的重要时间窗口, 其鲜明的基本特征是中国的资源经济已由粗放型、高消耗进入到高质量、高效率发展阶段。这是中国面临自身生态环境压力与经济转型形势下顺应世界经济周期规律的重要转折点。2018年是中国改革开放40周年、“ 一带一路” 倡议实施5周年, 2019年是中华人民共和国成立70周年, 2020年是共产主义进入中国100周年, 2021年是中国共产党诞辰100周年。展望2035年前后, 中国一批资源性产品消费将达峰, 中国的资源经济也将迎来创新发展和实现全球资源治理的新时代, 中国将引领更多国际事务主导权, 尤其是在以中国倡议为主要驱动的国际合作框架之中。

总体而言, 中国自然资源的整体安全状态良好, 但不同品种的能源和资源安全形势差异大。水土、森林等资源关系到民生福祉, 大宗能源和战略性矿产资源将影响到未来现代化经济体系的建立。未来在新时代下中国迫切需立足当前、着眼长远, 坚持“ 节水、保地、稳油、兴气、控煤、增铀、找矿、节材” 的发展思路, 大力节约水资源、木材和原材料, 守住耕地红线, 控制煤炭消费总量和强度, 扩大天然气、铀矿、新兴矿产资源的利用潜力。

新时代中国正步入工业化中后期, 实现美丽中国和现代化建设战略目标对自然资源安全保障提出了更高要求。针对新时代中国资源发展存在的问题和变化趋势, 及时制定并调整中国资源安全战略, 对提升自然资源综合保障能力、建设美丽中国具有重要意义。以生态文明战略为统领, 树立和践行“ 绿水青山就是金山银山(两山)” 的理念, 坚持节约资源和保护环境的基本国策, 推动形成人与自然和谐发展新格局, 是新时代中国自然资源发展的根本战略选择[33]。未来中国自然资源安全战略将以“ 综合资源安全保障” [34]、“ 高质量资源利用” 和“ 经济增长与资源脱钩” [35]为主要目标, 以确保资源安全供给和资源高效使用为核心, 为实现“ 两个百年” 奋斗目标提供更有力的支撑。为此, 提出以下建议。

第13届全国人大一次会议通过了新组建自然资源部和生态环境部的方案, 这是与“ 美丽中国” 紧密相关的顶层设计。此前分布在国土、水利、农业、林业等8个部门的国土空间用途管理和生态保护修复职责全部被整合进新成立的自然资源部, 同时还将组建林业和草原局。自然资源部将行使全民所有自然资源资产的“ 所有者” 职责, 避免“ 九龙治水” 造成“ 所有权不到位” 而引发“ 公地悲剧” , 也可为将来实现自然资源资产离任审计等领导干部考核制度的改革奠定基础。显然, 新自然资源部的设立是一项重大战略安排, 尽管具体方案尚在不断探索之中, 涉及能源和矿产资源的管理机制尚不明晰, 但其中的重大举措是将自然资源调查、开发、收益和监管整合起来, 实现水、土地、矿产、生物等自然资源的综合管理。

可以预见, 自然资源部将更多地履行宏观规划、战略研究、综合管理、信息共享等服务性政府职能。因此, 自然资源综合研究工作将再次提到重要高度, 这对创建自然资源学的学科任务是难得机遇。早在20世纪80年代末, 中国就开展了面向2000年的自然资源综合研究。自1983年, 中国自然资源学会一直倡导和努力建设自然资源学, 对各类自然资源的单项和综合科学问题进行了长期研究并积累了大量的研究成果[36]。近年来, 美国和英国等发达国家纷纷提出了“ 面向2030、2035、2040甚至2050年” 的全球资源安全战略研究[32]。随着中国“ 一带一路” 倡议和建设的推进, 中国构建并主导了一系列的全球双边、多边合作机制, 为中国参与制定新的全球资源治理体系提供了难得机遇, 也会出现大量的资源科学理论与实践问题。中国仍需从资源安全角度加强综合的战略研究和顶层设计, 需要系统总结自然资源消耗规律与经济社会发展规律、生态环境规律之间的内在联系, 全面梳理现有的各种国际性和区域性资源治理机制, 提高国际能源和资源话语权, 构建新秩序。

生态文明建设是推动绿色发展新理念的重要任务, 党中央和国家多次强调要加快构建“ 自然资源利用上线、生态功能保障基线、环境质量安全底线” (三条红线)。自然资源利用上线的划定, 是资源消耗规模与速度的限定、对资源利用质量和效率提升的严格要求, 是贯彻资源节约集约循环利用的新型资源观和保障自然资源安全的具体体现。

国家发展与改革委员会和原国土资源部等印发了《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》, 对全国和各地区资源消耗、环境质量和生态保护实行严格的红线管控制度。在此基础上, 应严格落实并不断修订完善相关法规制度, 守住影响全局的资源消耗“ 天花板” 。建议新成立的自然资源部尽快组织制订面向2020、2035和2050年发展目标的自然资源综合规划, 对接国家战略部署和区域发展需求; 制定并完善水、土地、矿产、森林等资源专项规划, 加强与其他规划的统筹衔接。

无论是“ 生态保护红线” 还是“ 资源利用上线” , 最终都将落实在对各类自然资源的确权管理上。自然资源全民所有(部分为集体所有)是我国的基本制度之一。今后各级政府的自然资源部门都将统一行使其全民所有者职责, 负责保护、修复生态红线以内、资源上线以外的自然资源, 并向社会释放可供生产经营、开发利用的各类自然资源产权。例如, 我国目前已经建立了土地使用权、矿业权、林权, 部分地区正试行水权交易或流域水资源生态补偿机制, 将来都可以进行进一步地完善和扩容, 实行严格的自然资源综合管理和生态环境保护制度。只有在自然资源产权完全明晰之后, 才有利于各类资源税、费、价等方面的系统化改革。

鉴于中国能源和矿产资源需求结构异化特点, 未来必须以高质量和高效率保障资源安全为目标, 以现代化建设和民生保障所需的大宗性和战略性资源为抓手, 形成优质的资源安全供给结构, 确保新型工业化、信息化、农业现代化建设的能源与矿产资源需求。必须继续严格实行煤炭、钢铁、水泥等产能过剩行业取用资源总量的定额管理。大力发展油气及地热等清洁能源, 加强页岩气、天然气水合物等非常规油气勘查, 增加可再生资源、替代资源供给比重。优化矿产资源结构, 加强稀有、稀土和稀散金属等战略性新兴矿产勘查, 服务于高端装备和新材料产业发展。

强化战略科技力量, 深化科技体制改革。在水土资源综合利用、特殊地区的资源勘查、油气与非常规油气资源开发、矿产绿色开发与循环利用等方面, 突破核心关键技术, 研发关键装备, 从多领域、多渠道丰富资源有效供给。构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系, 建立若干高水平基础理论研究与技术研发平台, 促进科技成果转化。

全球变化下世界的环境与自然资源安全面临七大共同挑战, 即新的领导力、第4次产业革命、日益恶化的全球影响、绿色金融、转型过渡期、非国家力量和交叉环境风 险[34]。中国应该积极应对上述挑战, 采取内外并举的双向战略。对外配合“ 一带一路” 倡议构建新的全球资源治理体系, 保障国际资源供给安全; 对内深入推进“ 十三五” 创新驱动战略, 挖掘资源利用科技创新的新动能, 保障国家资源供给安全。

中国是一个人口、资源、经济大国, 保障资源供给安全, 必须立足国内。一方面, 可充分挖掘国内资源勘查和开发的潜力, 增强自主保障能力。另一方面, 树立节约集约与循环利用的资源观, 推动资源利用方式根本转变。加强开发、生产、消费全过程节约管理, 倡导简约适度的绿色消费模式, 反对奢侈浪费和攀比消费; 加强再生资源回收利用, 促进生产和生活系统的循环链接, 缓解原生资源供给压力、减少资源开发利用对生态环境的污染。

从国际上看, 可以结合“ 一带一路” 倡议的实施, 扩大国际资源供给渠道。以拓宽海外资源供给能力、降低进口风险为目标, 加强资源开发利用的国际合作。通过多种方式充分利用境外资源, 改善资源性企业“ 走出去” 和在境外投资办厂的有利环境, 拓展配套服务, 满足中国资源性企业过剩产能向国际转移和资源加工制造业外迁对当地的资源需求。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|