第一作者简介:管青春(1988- ),女,山东青岛人,博士研究生,主要从事土地利用规划、景观生态规划、区域可持续发展研究。E-mail:qingchunguan@cau.edu.cn

生态用地具有重要的生态系统服务功能,在维护生态平衡、保障国土生态安全、应对全球气候变化中具有特殊地位。论文在总结国内研究学者有关生态用地研究成果的基础上,从生态系统服务功能入手,界定了生态用地的概念,根据生态干扰度构建了生态用地分类体系,并将生态用地分类与土地利用分类进行衔接,对全国生态用地的生态系统服务价值进行了评估,分析其特征及规律。研究表明:1)广义的生态用地是指能发挥供给、调节、支持生态系统服务功能,以及对维持区域生态平衡和调节全球气候具有重要作用的土地类型;2)依据“生态干扰度”构建了生态用地分类体系,将生态用地分为3个一级地类、5个二级地类和31个三级地类;3)2012年全国生态用地的生态系统服务价值为280 483.80亿元,呈现“西高、中次、东低”空间格局。2009—2012年全国生态用地的生态系统服务价值整体呈下降趋势,变化幅度空间分布差异较大,呈现“中增、东西减”的格局特点;2009—2012年全国生态用地各项生态系统服务功能受到损失,呈下降趋势,生态系统稳定性不容乐观。

Ecological land has an important ecosystem service function, which plays a special role in maintaining ecological balance, ensuring land ecological security and coping regulation climate change. Based on the researches on ecological land from scholars, the paper defined the concept of ecological land from the perspective of ecosystem service function. According to the degree of hemeroby, the classification system of the ecological land was constructed. Meanwhile, the gap between the ecological land classification and land use classification was connected. The ecosystem services value of the ecological lands all over China was evaluated and its variation characteristics were analyzed. The results shows that: 1) Ecological land in a broad sense refers to land types which can supply, regulate, support ecosystem services, and play an important role in maintaining regional ecological balance and regulating global climate. 2) Based on the degree of hemeroby, the ecological land was divided into three level-one categories (non-interference ecological land, semi-interference ecological land and full disturbance ecological land), five level-two categories and 31 level-three categories. 3) In 2012, the ecosystem services value of the ecological land in China was 28 048 380 million yuan, and the spatial pattern was “the highest in the west, lower in the middle, and the lowest in the east”. The national ecological services value from 2009 to 2012 showed a downward trend. There was great spatial variation of the change that increase appeared in the central region and decrease appeared in the east and the west. During 2009-2012, all kinds of ecosystem services functions of ecological land were damaged and were declined year by year, suggesting that the ecosystem stability is low.

随着城镇化进程的加快, 具有重要生态系统服务功能的生态用地数量大幅减少, 质量也急剧下降, 不仅导致了人类生存环境的恶化, 也影响了社会、经济、生态的协调发展。作为一种重要的土地利用类型, 生态用地在维持生态平衡、保障国土生态安全、应对全球气候变化中具有特殊地位。目前, 我国对生态用地尚未形成统一的概念界定, 现行的土地利用分类体系缺少对地类生态属性的考虑, 难以服务于土地资源的生态管理[1], 亟须科学界定生态用地概念并完善土地利用分类体系。

生态系统在其发展过程中, 受着自然和人类的双重干扰, 自然干扰和人为干扰对生态系统的稳定性和发展起着重要的决定性作用[2]。生态干扰度(degree of hemeroby)既可以揭示研究对象的生存状态, 也可以调控生态系统的发展, 这一概念提供了一种定性与定量结合起来研究植被与立地当前状态的方法[3]。国内许多学者对其开展了广泛的研究, 主要集中于人为干扰度与景观破碎度的关系, 对其进行定量化的分析及评估[4, 5], 为人类活动及土地利用研究提供了一种新的研究思路。生态系统服务价值评估对科学管理生态系统和诊断生态系统演化过程中出现的故障具有重要的研究意义[6]。通过生态系统服务价值评估可以全面地认识生态系统的现状及变化趋势, 为决策者和公众提供有效的生态信息, 从而提高生态系统管理的科学性[7]。因此, 有必要对我国生态用地的生态系统服务价值进行科学的评估。

近年来国内许多学者对“ 生态用地” 展开了研究, 探讨了生态用地的概念及分类方法[1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]。但总体缺乏对生态用地的系统性分析及实践应用, 另对生态用地的分类依据模糊不清。国内关于生态系统服务价值评估现有的案例大多集中于中小尺度地区或特定地类的评估研究[18, 19], 较少涉及从全国尺度对生态系统服务价值进行评估及动态演变的相关研究。据此, 本文在总结国内研究学者有关生态用地研究成果的基础上, 从“ 生态系统服务功能” 入手对生态用地的概念进行界定, 同时依据“ 生态干扰度” 构建生态用地分类体系, 并以此为基础评估全国生态系统服务价值及其空间分异特征、规律, 以期为我国生态用地管理提供有效信息, 进而推进我国生态保护红线的划定、生态功能分区及国土生态安全格局的构建。

1.1.1 生态用地概念

从20世纪90年代至今, 国内诸多学者如董雅文等[20]、张红旗等[9]、邓红兵等[10]先后提出生态用地的概念, 国土资源部、环保部[8]等相关职能部门也对该概念进行阐述。虽然“ 生态用地” 屡次被提及, 国内学术界的研究者也纷纷表达自己的观点, 但都未对生态用地的概念生成统一的界定, 国际[21, 22]上也没有对生态用地的内涵有明确、统一的定论。国内众多学者从不同的角度对生态用地概念及内涵进行了阐述或界定, 主要分为4种观点, 分别从生态系统服务功能视角、土地主体功能视角、法学视角、其他视角来定义生态用地。从生态系统服务功能视角认为:凡是具有生态功能、以发挥生态功能为主的土地为生态用地[9, 10, 11]; 从土地主体功能视角认为:以土地主体功能来划分生态用地和生态空间, 对维护关键生态过程具有重要意义的生态系统及空间部位[12, 13]; 从法学视角认为:必须强调人类在生态用地中的主导地位, 保证人类生态安全、以发挥生态功能为主的土地, 或者其生态功能重要或非常脆弱需要修复、保护的土地为生态用地[23]; 从其他视角定义的生态用地, 侧重未利用地的生态功能, 认为生态用地取代未利用地, 除农用地和建设用地, 能够直接或间接发挥生态功能的土地[14, 15, 16]。

生态用地在不同尺度下所服务的主体不同、表现的主导功能不同以及解决的生态问题不同, 因此不同尺度下的生态用地特指的内涵也有所不同, 应分为广义和狭义的概念内涵。基于土地资源生态管理的视角, 本文从生态系统服务功能出发, 将广义的生态用地定义为能发挥供给、调节、支持生态系统服务功能, 以及对维持区域生态平衡和调节全球气候具有重要作用的土地类型。

1.1.2 生态用地分类体系

目前“ 生态用地的分类” 在国内学术界是研究争论的热点, 学者对其看法不尽相同, 从不同角度出发, 开展了一系列的研究并提出不同的分类方案。本文将其概括为两类:第一类是从全国尺度, 依据不同的理论体系对土地利用类型进行划分; 第二类从局部区域尺度, 依据特定所需的生态功能对土地类型进行划分。从全国尺度依据不同的理论体系对土地利用类型进行分类研究, 如:邓红兵等[10]以土地的主体生态系统服务价值作为划分土地类型的主要依据, 以自然生态保护为主要目的、具有间接利用价值和非利用价值的土地, 归类为生态用地; 喻锋等[11]根据生态系统主导功能将生态用地划分为4个一级地类和19个二级地类等。从局部区域尺度, 依据特定所需的生态功能对土地进行分类研究, 如:张红旗等[9]对西北干旱区的生态用地依据功能将其划分为人工型与自然型两大类; 唐秀美等[1]以北京市为例进行土地利用生态分类, 划分出6个一级类、18个二级类的土地利用生态用地类型; 刘晟呈运用科学方法将生态用地分成5类, 即自然用地、保护区用地、游憩文化休闲用地、生态防护用地和生态恢复用地[17]。

本文基于生态系统服务价值的视角, 借鉴国内研究学者对各地类生态系统服务价值的定量化研究[18, 19, 24, 25], 结合第二次全国土地调查技术规程— — 土地利用现状分类[23]提取出具有生态系统服务功能的土地利用类型, 并根据生态用地的概念及内涵将其归为生态用地。

近年来, 由于人类活动的干扰, 土地利用方式发生变化, 导致土地覆被以及土地类型发生变化。同时生态系统受人为干扰的影响, 造成生态系统不断变化, 人为干扰对生态系统起着决定性影响。1976年德国学者Sukopp[27]首创“ 生态干扰度” 的概念用于研究人类活动对植被与立地的干扰程度。他将生态干扰度定义为人类过去有意识和无意识下对立地和植被干扰的总量度。生态学领域中, 生态干扰度是描述人类对植被或森林影响的程度, 或现实植被的天然程度[3, 28, 29]。生态干扰度作为生态分析手段被多数学者运用在农业、林业、水域、乡村景观、城市景观等领域, 并取得较好的研究成果[3, 28]。

基于生态干扰度在土地利用中已有的研究[30], 本文引入“ 生态干扰度” 概念将生态用地按生态干扰度分为无干扰型生态用地、半干扰型生态用地和全干扰型生态用地, 并结合《土地利用现状分类标准》、《全国土地分类》(试行TD/T1014— 2007)[26], 构建了生态用地类型分类体系(表1), 将生态用地分为3个一级类型、11个二级类型、31个三级类型。按照天然性程度将未利用地、天然湿地、天然水域、天然林地、天然草地5个二级类归属为无干扰型生态用地; 人工林地、人工草地归属为半干扰型生态用地; 耕地、园地、人工水域、人工绿地归属为全干扰型生态用地。

| 表1 生态用地分类与土地利用现状分类衔接 Table 1 The connection of ecological land classification and land use classification |

| 表2 2009— 2012年全国干扰度生态用地生态系统服务价值变化 Table 2 The change of ecosystem services value of ecological land based on hemeroby in China from 2009 to 2012 |

1997年Costanza等[21, 22]将价值系数运用于全球生态系统服务评估上取得了较好的研究成果。谢高地等[24]在此评价模型的基础上, 根据我国的情况以及200多位专家学者的专业知识, 制定出了“ 中国生态系统单位面积生态服务价值当量表” 。本文依据中国生态系统单位面积生态服务价值当量表[25], 基于生态用地分类体系对全国2009— 2012年生态用地的生态系统服务价值进行评估。

1)借鉴谢高地等[24]提出的“ 中国陆地生态服务价值当量表” , 以2009— 2012年全国平均粮食产量5 625.5 kg/hm2、2012年全国粮食平均价格2.57元/kg为基准, 对全国2009— 2012年生态用地的生态系统服务价值当量进行修正, 得到基于单位面积的生态系统服务价值系数, 生态系统服务价值系数调整公式[19]为:

式中:Ea为单位生态系统服务价值当量因子的经济价值; p为当年全国粮食平均价格; q为全国研究期间平均粮食单产。

2)计算生态用地各个地类的单位面积生态系统服务价值, 汇总得到生态用地生态系统服务总价值, 公式为:

式中:R为生态用地生态系统服务总价值; Vij代表第i类生态系统服务第j项的单位价值; Ai代表第i种类型的生态系统服务的面积。

3)由于不同地区的社会经济水平发展阶段存在差异, 本文采用社会发展阶段系数[19], 对全国各省级生态系统服务价值评估结果进行修正, 公式为:

式中:l为与现实支付意愿有关的社会发展阶段系数; L为极富阶段的支付意愿, 取值为1; En为恩格尔系数。

4)计算全国生态用地生态系统服务总价值V:

式中:V为全国生态用地生态系统服务总价值; Rt为第t个省(市)的生态用地服务总价值; lt为第t个省(市)的与现实支付意愿有关的社会发展阶段系数。

研究数据分为地理空间数据和社会经济数据。地理空间数据来源为第二次全国土地调查数据及2009— 2012年土地利用变更数据; 社会经济数据主要包括粮食产量、粮食价格、城镇人口比重、农村人口比重等, 来源于《中国统计年鉴》(2009— 2014年)、《中国产品价格调查年鉴》(2009— 2014年)等。

本文将生态用地分类与第二次全国土地调查土地分类(TD/T1014— 2007)[26]进行衔接转换(表1), 对生态用地地类与土地利用现状分类进行一一对应:两者一致时进行直接转化; 两者不一致时, 依据分类标准将几个地类合并, 再转换为对应的新生态用地地类[31]。

通过生态系统服务价值评估方法计算得到2009— 2012年全国各类型生态用地的生态系统服务价值(表2、表3)。研究结果表明, 2009— 2012年全国生态用地的生态系统服务价值分别为283 395.50亿、281 311.24亿、283 439.40亿、280 483.80亿元, 总体呈下降趋势, 累计减少2 911.70亿元, 由于2011年粮食产量增加, 单位产量达到5 707 kg/hm2, 同时生态用地总面积减少较小, 可能是造成2011年生态系统服务价值最高的原因。其中, 林地生态系统服务价值减少2 049.62亿元, 天然湿地减少528.24亿元, 耕地减少241.19亿元, 而人工绿地、人工水域、未利用生态用地的生态系统服务价值有所增加, 分别增加19.16亿、8.85亿、188.10亿元。从生态用地分类上看, 2009— 2012年, 无干扰型生态用地生态系统服务价值减少464.66亿元; 半干扰型生态用地生态系统服务价值减少2 225.80亿元, 全干扰型生态用地生态系统服务价值减少221.16亿元, 从不同类型生态用地的生态系统服务价值变化幅度来看, 2009— 2012年期间人工绿地、天然湿地及未利用生态用地变化幅度较大, 人工绿地增长4.8%, 且占比增加较快, 未利用生态用地增长2.95%, 而天然湿地减少3.83%, 减少速度较快。

| 表3 2009— 2012年全国生态用地类型生态系统服务价值变化 Table 3 The change of ecosystem services value of ecological land in China from 2009 to 2012 |

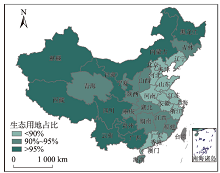

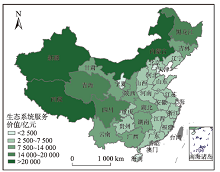

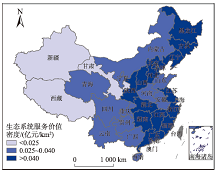

从空间分布上看, 2012年全国生态用地占比及生态系统服务价值均整体呈现“ 西高、中次、东低” 的格局(图1至图3)。东部发达地区生态用地占比小于90%, 其生态系统服务价值低于2 500亿元; 中部地区的陕西省、湖北省、湖南省生态用地占比与生态系统服务价值均处于全国平均水平; 西部地区(除青海省)生态用地占比均大于95%, 但其生态系统服务价值呈自东向西阶梯状增加的趋势。2012年全国生态用地的生态系统服务价值密度整体呈现由东向西逐渐递减的规律, 密度较高的地区主要分布在我国东中部经济相对发达的地区, 呈倒“ 7” 形, 低密度区集中分布在我国西部地区, 包括西藏自治区、新疆维吾尔自治区、甘肃省。其余省份生态系统服务价值密度处于0.025亿元/km2~0.01亿元/km2。

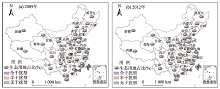

从生态用地干扰度类型结构来看(图4), 我国各省份的类型结构变化较小, 呈现出半干扰型生态用地与全干扰型生态用地之间互相转换的明显特点, 而无干扰型生态用地占比变化较小。其中, 由全干扰型生态用地转向半干扰型生态用地的省(市)共有14个, 包括北京市、福建省、辽宁省、重庆市、海南省、四川省、陕西省、甘肃省、湖北省、云南省、广西壮族自治区、安徽省、河北省、黑龙江省; 由半干扰型生态用地转向全干扰型生态用地的省(市)共有9个, 包括内蒙古自治区、山西省、江苏省、新疆维吾尔自治区、江西省、湖南省、贵州省、广东省、山东省; 另外, 西藏自治区和青海省干扰度类型生态用地结构占比变化较小; 浙江省半干扰型生态用地占比增大, 其他类型占比减小; 河南省全干扰型生态用地占比增大, 其他类型占比减小; 天津市半干扰型生态用地减小, 其他类型生态用地占比增大; 上海市无干扰型生态用地占比增大, 其他类型生态用地占比减小。由于本文研究的时间尺度较短, 因此所反映的生态用地干扰度类型结构变化较小, 生态文明建设是一项长期的发展战略, 我国应从长远角度出发优化生态用地结构, 减少无干扰型生态用地的变化, 保护河流、湿地、沼泽、滩涂等无干扰型生态用地类型。

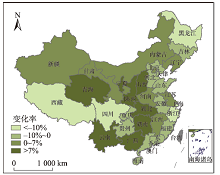

从变化幅度上看(图5), 2009— 2012年全国生态用地的生态系统服务价值变化情况在空间分布上存在较大差异, 呈现“ 中增、东西减” 的格局特点。生态系统服务价值增加较多的地区主要集中在中部16个省市, 其中广西壮族自治区、湖南省、湖北省、陕西省、宁夏回族自治区、山西省、青海省、云南省生态用地生态系统服务价值增加幅度较大, 均大于7%, 对其增幅影响较大的地类为人工绿地、人工水域、天然水域、耕地、林地; 生态用地生态系统服务价值减少较多的地区多集中在东部及西部生态环境脆弱地区, 共15个省市, 其中西藏自治区、上海市、浙江省、黑龙江省、四川省降幅较大, 均大于10%, 对其降幅影响较大的地类为草地、人工水域、天然湿地、耕地、未利用生态用地类型。从不同类型生态用地的生态系统服务价值变化率来看, 其中, 各地区人工绿地普遍增加, 增加的地区共有25个省(市), 中西部地区增幅较高, 达到了13%, 包括陕西省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、云南省、西藏自治区; 湿地及草地生态系统服务价值减少的地区较多, 达到17个省(市), 降幅较大的地区主要包括黑龙江省、浙江省、重庆市、四川省、西藏自治区。生态系统服务价值变化与生态用地面积变化有着直接的联系, 一方面, 近年来我国注重生态保护, 倡导生态文明建设, 各地区新增风景名胜及公园用地, 另外, 国家新修水利设施项目及农业灌溉设施, 各地区新增水库及沟渠用地, 对生态用地生态系统服务价值增加做出贡献; 另一方面, 由于中国城镇化的快速发展, 各地出现围湖造田、填海造地等现象, 使城市周边的坑塘水面、沿海滩涂等生态用地被占用, 造成生态用地生态系统服务价值减少。

从生态系统服务功能来看(表4), 各项生态系统服务功能均受到损失, 呈逐年下降趋势, 其中水文调节功能损失最严重, 为499.32亿元, 气候调节功能损失466.57亿元, 维持生物多样性功能损失380.64亿元, 气体服务功能损失374.58亿元。生态系统服务价值的大小直接反映了各地区生态系统服务功能的强弱及生态系统的稳定性状况, 实现生态系统服务价值的评估可为各地区及时保护生态用地、调整土地利用结构提供重要信息及科学依据。

| 表4 2009— 2012年全国生态用地生态系统服务功能的价值变化 Table 4 The value change of different ecosystem services functions of ecological land in China from 2009 to 2012 |

1)本文将生态干扰度的概念引入土地利用系统中, 并依据“ 生态干扰度” 分类原则构建了生态用地分类体系, 可为土地利用生态分类提供一种新的思路, 有助于完善土地利用分类系统。同时将生态用地分类与土地利用分类进行衔接, 对全国生态用地的生态系统服务价值进行了评估及动态变化分析, 探究了生态用地的空间分布特征及时空变化规律, 可为划定区域生态保护红线及土地利用结构调整提供有效信息。

2)生态系统服务价值的高低不仅受生态用地的面积影响, 同时还与地类的生态系统服务价值当量系数存在一定的关系, 因此应对生态系统服务价值系数高的生态用地地类进行重点保护, 如水域、林地等; 近年来各地区人工绿地、未利用生态用地生态系统服务价值增加幅度较大, 表明中国重视退耕还林、退田还湖等生态工程的建设, 以及对生态用地在维持生态平衡、保障国土生态安全、应对全球气候变化中具有重要作用的意识增强。从研究结果来看, 本文从以下几个方面提出对生态用地保护的建议:一方面加强对我国冰川及永久冰雪、河流、湿地、沼泽、滩涂等无干扰型生态用地的保护; 另一方面增加生态系统服务价值系数高的半干扰型生态用地类型的面积, 加强对沙漠、戈壁、裸地等未利用地的生态开发利用。同时, 在保障粮食安全的前提下, 推进退耕还林还草等生态工程。

3)本文仅从宏观层面上对生态用地进行了探讨研究, 对特定区域的生态过程及生态需求的考虑不足, 在未来研究中将对中小尺度的生态用地需求开展实证研究, 以此完善生态用地理论体系。此外, 由于数据限制原因, 本文在评估生态用地生态系统服务价值时未能将天然林地、人工林地、天然草地、人工草地数据详细分开计算, 因此未能按照新分类体系的一级分类对其进行统计分析, 在以后的研究中应进一步深入探究解决此问题。由于本文的评估方法采用谢高地等[24, 25]的研究成果以及参照其当量表, 计算结果虽在一定程度上反映了生态用地的生态系统服务价值变化规律, 但评估结果仍存在相应的误差和不确定性, 在未来的研究中应探究完善研究方法, 使其结果具有更高的精准性。

本文从生态系统服务功能入手对生态用地的概念进行了界定, 依据生态干扰度构建了生态用地分类体系, 以此为基础评估了全国生态用地的生态系统服务价值, 分析了空间分异特征、规律, 得到以下结论:

1)广义的生态用地是指能发挥供给、调节、支持生态系统服务功能, 以及对维持区域生态平衡和调节全球气候具有重要作用的土地类型。

2)依据生态干扰度概念构建全国生态用地分类体系, 既揭示了生态用地生态系统的生存状态, 也可以保护和调控土地利用结构, 为生态用地分类提供了一种新的思路。基于生态干扰度构建的生态用地分类体系, 将全国生态用地分为3个一级类型、11个二级类型、31个三级类型, 其中一级类包括无干扰型生态用地、半干扰型生态用地和全干扰型生态用地。按照天然性程度将未利用地、天然湿地、天然水域、天然林地、天然草地5个二级类归属为无干扰型生态用地; 人工林地、人工草地归属为半干扰型生态用地; 耕地、园地、人工水域、人工绿地归属为全干扰型生态用地。

3)按照生态干扰度构建的生态用地分类体系计算得出2012年全国生态用地生态系统服务价值为280 483.80亿元, 生态用地占比及生态系统服务价值均呈现“ 西高、中次、东低” 的空间格局; 2009— 2012年全国生态用地的生态系统服务价值整体呈下降趋势, 累计共减少2 911.70亿元; 无干扰型生态用地生态系统服务价值减少464.66亿元; 半干扰型生态用地生态系统服务价值减少2 225.80亿元, 全干扰型生态用地生态系统服务价值减少221.16亿元, 生态系统服务价值减少较多的生态用地地类为林地、天然湿地、耕地, 生态系统服务价值增加较多的生态用地类型为人工绿地、人工水域、未利用生态用地; 2009— 2012年全国生态用地的生态系统服务价值变化幅度空间分布存在较大的差异, 呈现“ 中增、东西减” 的格局特点, 生态用地干扰度类型结构整体变化较小, 呈现出半干扰型生态用地与全干扰型生态用地之间互相转换的明显特点, 无干扰型生态用地占比变化较小, 其中人工绿地、未利用生态用地地类的生态系统服务价值增加幅度较大, 天然湿地、林地的生态系统服务价值减少幅度较大; 2009— 2012年全国生态用地各项生态系统服务功能均受到损失, 呈逐年下降趋势, 其中水文调节功能、气候调节功能、维持生物多样性功能及气体服务功能损失较为严重, 生态系统稳定性不容乐观。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|