第一作者简介:谭永忠(1970- ),男,湖南涟源人,博士,副教授,主要从事土地资源利用评价与规划管理研究。E-mail: tanyz@126.com

长期以来中国耕地数量受到国内外的高度关注,但是中国的耕地面积到底是多少,一直是个谜,特别是在耕地面积出现几十年持续下降的背景下,全国第二次土地调查结果居然比调查前多出了2亿多亩。论文利用全国第二次土地调查前后的耕地面积数据,从耕地总面积和不同类型的耕地面积两个维度,在不同空间尺度上,对耕地面积数据进行对比分析。研究表明:1)从区域尺度来看,“二调”多出的2亿多亩耕地主要分布在东北、华北与西北地区,其中东北地区几近一半,华南是唯一减少的区域;从省级尺度来看,26个省份耕地面积增加,以东北三省和新疆、内蒙古居多,京沪苏粤陕出现减少,尤以苏粤为甚;从市级和县级尺度来看,耕地增减空间集聚明显,耕地增加的地市和县市均以东北最为集中,耕地减少的地市以珠三角和长三角最为集中,耕地减少的县级单元以粤苏云三省最为集中。2)耕地的三种类型都出现增加,但旱地最多(53%)、水田最少(10%);水田和水浇地均“北增南减”;旱地的增减主要分布在北方,且增减的空间分布都非常集中,东北增加较多,黄淮海平原减少较多。耕地分布重心的持续北移,加剧了水土资源的不协调性,从而影响耕地的质量,未来中国政府在高度关注耕地数量变化的同时,更应强化耕地质量的提高与保护。

The quantity of the cultivated land is related to the food security and the basic national conditions of China as well as many macro decisions, and thus it has received great concerns from home and abroad. The Chinese government attaches great importance to the protection of cultivated land, makes it as a basic national policy, and sets up a Cultivated Land Protection Red Line of 0.12 billion hectare (1.8 billion mu). However, the area of the China’s cultivated land remains a mystery, especially when the Second National Land Survey released in 2013 disclosed an increase of more than 13.33 million hectare (0.2 billion mu) under the background that the area of cultivated land has been declining for decades. In this paper, we carry out comparative analysis on the data of the cultivated land area before and after the Second National Land Survey at different spatial scales from the dimensions of the total area of the cultivated land and the area of different types of cultivated land. The results show that: 1) At the regional scale, the increased 13.33 million hectares (0.2 billion mu) of cultivated land in the Second National Land Survey mainly distribute in the Northeast China, the North China, and the Northwest China, that nearly half of the increase are in the Northeast region. The South China is the only region with cultivated land area reduction. At the provincial scale, the cultivated land area increased in 26 provinces, especially in the three provinces in Northeast China, Xinjiang and the Inner Mongolia. Beijing, Shanghai, Jiangsu, Guangdong and Shaanxi had decline of cultivated land area, especially Guangdong and Jiangsu. At the municipal scale, the spatial agglomeration of cultivated land increase is significant. The cities with increase of cultivated land concentrate in the Northeast China, and the cities with reduction of cultivated land concentrate in the Pearl River Delta and the Yangtze River Delta. At the county scale, the spatial agglomeration of cultivated land is obvious. Counties units with cultivated land increase are centralized in the Northeast China, and the counties with reduction of cultivated land concentrate in provinces of Guangdong, Jiangsu and Yunnan. 2) Three types of cultivated land have increased. The dry land increased the most (53%), and the paddy field increased the least (10%). The paddy field and the irrigated land are increasing in the North and decreasing in the South, and the number provinces with increased land and decrease land are almost the same. Both the increase and the decrease of the dry land mainly distributed in the North. The spatial distribution of changes is very concentrate, that most increase occurred in the northeast and most decrease appeared in the Huang-Huai-Hai Plain. The center of the cultivated land continues to move northward, which exacerbate the spatial incoordination of water and soil resources and thus do harm to the quality of the cultivated land. In the future, the Chinese government should pay close attention to not only the quantity of cultivated land change, but also the improvement and protection of the quality of the cultivated land. The increased area of the cultivated land in the Second National Land Survey resulted from a variety of reasons. The main reason is that the technology and methods adopted in the Second National Land Survey disclosed the concealed area in the false report of the local government.

中国的耕地资源数量及其利用变化问题一直引人关注[1]。1978年以来, 中国高速的经济增长与城镇发展, 导致了大规模的建设开发, 使得耕地以惊人的速度减少。耕地面积的持续缩减和人口规模的不断增加, 使得人地矛盾日趋尖锐, 中国是否能够满足国民粮食需求以及对全球粮食安全影响问题引起了世人关注[2, 3, 4, 5]。然而, 长期以来, 中国政策制定者和西方研究者对多个相互矛盾的耕地面积统计数据感到困惑。根据美国总统报告《2000年的世界》、美国国际环境与发展研究所及世界资源研究所①(“ 六五” (1981— 1985年)期间, 中国多个部门对中国的耕地面积进行了调查, 其中全国农业区划委员会的调查结果为13 969× 104hm2、中国科学院原自然资源综合考察委员会的调查结果为13 903× 104hm2、中国科学院遥感研究所的调查结果为13 728× 104hm2、原国家土地管理局的调查结果为13 249× 104hm2、农业部土肥总站的调查结果为13 252× 104hm2)、FAO②(FAO估计1993年中国耕地面积为12 130× 104hm2 [6])、全国农业区划委员会、中国科学院、原国家土地管理局、农业部以及《中国统计年鉴》等的统计, 20世纪80年代初期中国耕地面积大致为9 618× 104~13 970× 104 hm2, 其变动幅度达45%。根据FAO、中国科学院和农业部联合调查组(中国科学院资源环境科学技术局和农业部农业资源区划管理司共同完成的《国家资源环境遥感宏观调查与动态研究》报告显示, 中国1993年耕地面积为13 732× 104hm2)以及《中国统计年鉴》等的统计, 中国1993年耕地数量大致为9 513× 104~13 732× 104 hm2, 其变动幅度达44%。FAO[6]和《中国统计年鉴》等估算的中国2012年的耕地面积分别为10 592× 104 hm2和12 167× 104 hm2, 而2012年全国土地利用现状变更调查的耕地数量为13 516× 104 hm2, 这些数据的变动幅度也达到了28%。此外, 根据《中国统计年鉴》, 1976— 1995年的20 a间, 中国耕地数量的变动区间为9 940× 104~9 500× 104 hm2, 变化幅度很小; 1996年变更为13 007× 104 hm2, 且一直维持到2000年不变; 2001— 2006年逐年减少至12 180× 104 hm2, 此后至2012年又基本保持不变。

为了获得相对准确的土地面积数据, 1984— 1996年间, 中国开展了新中国成立以来的第一次大规模的国家土地调查, 调查结果表明1996年中国的耕地面积为13 007× 104hm2(19.5亿亩)。尽管这次调查的数据也存在错误、误差或前后矛盾之处, 但这一结果仍被认为是可信度最高的耕地面积数据[7]。此后国土管理部门在这一调查结果的基础上逐年进行变更。然而, 由于土地利用变化速度快、专业技术人员不足、变更调查数据登记不规范、对土地利用状况已经发生了变化的地块调查不及时、地方政府对变更调查结果的人为干预等原因, 导致数据逐渐失真[8]。

为了进一步掌握真实准确的全国土地基础数据, 自2007年7月1日起, 中国开展第二次全国土地调查(简称“ 二调” ), 数据汇总标准时点为2009年12月31日。“ 二调” 于2009年年底结束, 但是直到4 a之后的2013年12月30日, 国土资源部才正式对外公布调查结果。“ 二调” 主要数据成果公报显示, 2009年中国的耕地面积为13 538× 104 hm2(20.31亿亩), 而“ 二调” 启动之前的2008年, 全国土地利用现状变更的耕地面积为 12 159× 104 hm2(18.24亿亩), 中国耕地面积竟然增加了1 379× 104 hm2(2.07亿亩), 增长率达到11.34%。

中国的耕地面积果真增加了2亿亩吗?出现增加的主要原因是什么?即使是如“ 二调” 统计数据表明的那样真的增加了, 也由于中国的耕地分为水田、水浇地和旱地三种主要类型, 并且各个地区之间的自然环境条件差异大, 不同类型和不同区域之间的耕地质量存在很大差异, 笼统地说中国的耕地面积增加了, 意义并不大, 那么, 耕地面积的增加在不同类型和不同区域之间存在什么差异?水田、水浇地和旱地这三种耕地类型对耕地面积增加的贡献程度如何?增加的耕地面积在各个地区之间是怎样分布的?有没有耕地面积出现减少的地区?这些疑问都有待解答。

为了揭开中国耕地面积增长之谜, 本文将对“ 二调” 前后的耕地面积进行对比分析。“ 二调” 前的面积采用2008年的土地利用变更调查数据, “ 二调” 后的面积采用截止时间为2009年12月的“ 二调” 数据。数据包括全国、省级、地市级和县级四个空间尺度。为便于对比分析, 根据“ 二调” 前后不同类型耕地的含义, 对“ 二调” 之前的5种耕地类型合并为3种, 灌溉水田和望天田归并为水田, 水浇地和菜地归并为新的水浇地, 旱地不变。

本文采用的研究方法主要有比较分析方法和GIS空间分析方法。采用比较分析方法, 本文分别针对“ 二调” 前后耕地总面积的空间变化和不同类型耕地的空间变化进行了对比分析。耕地总面积的空间变化分析分别在区域、省级、地市级和县级四个不同尺度上展开, 不同类型耕地的空间分析分别针对水田、旱地和水浇地三种耕地类型在省级层面展开。GIS空间分析方法主要用于耕地面积的数据处理和空间表达。首先, 运用关联分析方法, 分别在不同空间尺度上, 通过行政区代码和名称, 将“ 二调” 前后的耕地总面积以及水田、旱地和水浇地等不同类型的耕地面积变化数据, 与各个相应的行政区划空间数据进行关联, 建立行政空间单元与统计属性数据的连接。其次, 为了更好地揭示耕地变化的空间分异特征, 并对耕地变化在空间上更加明晰地表达, 借助ArcGIS 10.2软件, 制作省级、地市级和县级等不同空间尺度上耕地总面积变化专题地图, 以及省级尺度上水田、旱地和水浇地面积变化专题地图。

2008年全国耕地面积为12 159× 104 hm2, 2009年为13 538× 104 hm2, 增加了1 379× 104 hm2, 增长率达到11.34%。在全国层面而言, 耕地中的水田、旱地和水浇地三种类型都出现增加, 其中水田面积增加了141.43× 104 hm2, 占耕地增加面积的10.26%, 增加幅度4.48%; 水浇地面积增加了501.85× 104 hm2, 占耕地增加面积的36.39%, 增加幅度21.76%; 旱地面积增加了735.76× 104 hm2, 占耕地增加面积的53.35%, 增加幅度10.99%。无论是增加规模还是增加幅度, 水田都是最小的, 旱地的增加规模最大, 水浇地的增加幅度最大。

1)区域尺度上耕地总面积增减变化的空间格局

从区域尺度来看, 增加的耕地主要分布在“ 三北” 地区(指东北地区、华北地区和西北地区。), 华南是唯一减少的区域(表1)。从中国传统的七大地理分区(七大地理分区:华东地区、华南地区、华北地区、华中地区、西南地区、西北地区、东北地区(不含香港、澳门和台湾)。华东包括江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东和上海; 华南包括广东、广西、海南; 华北包括河北、山西、北京、天津和内蒙古; 华中包括湖北、湖南、河南; 东北包括辽宁、吉林、黑龙江; 西南包括四川、云南、贵州、重庆、西藏; 西北包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃。)的变化上看, “ 三北” 地区合计增加耕地面积达 1 076.62× 104 hm2, 占全国耕地增加面积的78.07%。其中东北地区的耕地面积增加最多, 达650.97× 104 hm2, 占全国耕地增加面积的47.20%, 几近一半; 增加幅度也最大, 与2008年相比, 增加幅度超过30%。在区域尺度上, 全国增加的水田面积的55%、旱地面积的62%分布在东北地区, 其增加面积分别达132.22× 104和526.31× 104 hm2。

| 表1 “ 二调” 前后全国七大区域耕地面积的变化 Table 1 The change of cultivated land in seven regions before and after the Second National Land Survey (104hm2) |

华北地区增加的耕地面积居次席, 面积为231.85× 104 hm2, 占全国增加耕地面积的16.81%; 全国增加的水浇地面积中超过30%分布在华北地区, 面积达159.88× 104 hm2。西北地区是七大区中唯一的水田、水浇地和旱地都出现增加的地区, 其增加的耕地面积居第三, 面积为193.80× 104 hm2, 占全国增加耕地面积的14.05%; 其中水浇地面积增加了149.17× 104 hm2, 约占全国水浇地增加面积的30%。

耕地面积增加最小乃至出现下降的地区分别是经济最为发达的华东地区和华南地区。华南地区是全国七大区中唯一一个耕地面积下降的区域, 耕地面积共减少7.55× 104hm2, 其中水田减少49.56× 104hm2, 水浇地减少1.22× 104hm2, 旱地却增加了43.23× 104hm2。

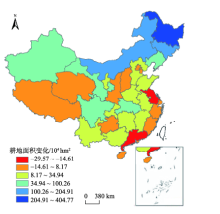

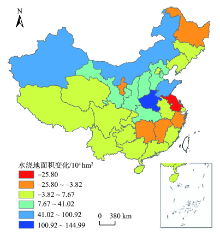

2)省级尺度上耕地总面积增减变化的空间格局

从省级尺度来看, 26个省份耕地面积增加, 减少的仅5个(图1)。从耕地面积的变化方向来看, 全国一共减少耕地面积54.88× 104 hm2。耕地面积出现减少的省份分别是北京、上海、江苏、广东和陕西, 除陕西外, 其他4个省市都是中国经济最为发达的省级行政区。耕地面积减少居前2位的省份为广东和江苏, 分别达到29.57× 104和14.61× 104 hm2, 占全国耕地面积减少总量的比例分别为53.88%和26.62%。其余3个省市减少的耕地面积合计仅占全国耕地面积减少总量的19.50%。

| 图1 “ 二调” 前后省级单元耕地的变化Fig. 1 The change of cultivated land at the provincial level before and after the Second National Land Survey |

耕地增加面积居前5位的省份分别是黑龙江(404.76× 104 hm2)、内蒙古(204.92× 104 hm2)、吉林(150.13× 104 hm2)、新疆(100.26× 104 hm2)和辽宁(96.07× 104 hm2), 从东到西, 纵贯中国北方地区, 其占全国耕地面积增加总量的比例分别为28.23%、14.29%、10.47%、6.99%和6.70%。东北地区的黑龙江和吉林增加的耕地面积占全国耕地面积增加总量的比重合计超过40%(42.52%)。

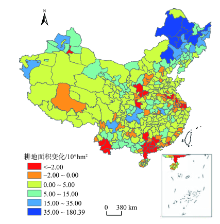

3)地市级尺度上耕地总面积增减变化的空间格局

从地市级尺度来看, 耕地增加地市与减少地市的空间分布具有典型的空间集聚特征(图2)。耕地数量出现增加的地市, 主要集中分布于东北、西北以及长江中游地区, 特别是东北的黑龙江与吉林、西北的新疆西北部地区以及长江中游沿线的重庆和湖北中部地区。耕地面积出现明显减少的地市, 主要在广东的珠三角、云南的南部、山西与陕西交界、长江三角洲的北部地区形成4个集聚区。

| 图2 “ 二调” 前后地市级单元耕地的变化Fig. 2 The change of cultivated land at the municipal level before and after the Second National Land Survey |

大多数地市“ 二调” 前后耕地数量都有不同程度的增加。具体来看, 耕地面积增加的地市共有281个, 占地市总量的近80%, 增加量大于10× 104 hm2的地级市一共有40个, 占全国耕地面积总增量的66.74%。耕地面积增加居前5位的分别是黑龙江的绥化市(180.39× 104 hm2)和黑河市(81.77× 104 hm2)、内蒙古的呼伦贝尔市(71.24× 104 hm2)、黑龙江的佳木斯市(69.60× 104 hm2)和哈尔滨市(50.03× 104 hm2), 其增加量合计占全国耕地面积总增量的39.48%。耕地面积减少的地市有80个, 减少量大于1× 104hm2的地市一共有37个, 占全国耕地面积减少总量的88.17%。减少规模居前5位的分别为云南的思茅市(17.81× 104 hm2)、江苏的苏州市(6.08× 104 hm2)、广西的桂林市(5.58× 104hm2)、广东的江门市(5.40× 104 hm2)和阳江市(5.13× 104 hm2), 其减少量合计占全国耕地面积减少总量的26.95%。

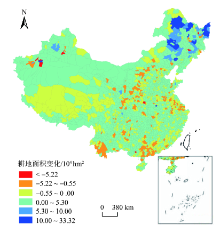

4)县级尺度上耕地总面积增减变化的空间格局

从县级尺度来看, 大部分县级行政单元(大约61%)耕地数量出现不同程度的增加, 且耕地增减空间集聚明显, 耕地增加的县级单元以东北最为集中, 耕地减少的县级单元以粤苏云三省最为集中(图3)。总体而言, 耕地面积增量较大的县级单元主要集中在内蒙古东部地区、黑龙江的三江平原和松嫩平原及其北部地区、吉林的中部地区以及新疆的天山北坡。耕地面积减少较多的县级单元在广东大部和长三角洲北部, 以及从辽宁西南部, 沿黄土高原、秦巴山地、云贵高原一直到云南西双版纳一线, 表现出明显的空间集聚特征, 另外在西藏的大部分地区也有少量减少。

| 图3 “ 二调” 前后县级单元耕地的变化Fig. 3 The change of cultivated land at the county level before and after the Second National Land Survey |

具体来看, 耕地面积增加量最大的是黑龙江的嫩江县, 增加量达33.33× 104 hm2, 黑龙江的抚远县、绥化市北林区、富锦市以及内蒙古的莫力达瓦达斡尔族自治旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、鄂伦春自治旗等东北部县级单元, 耕地面积增加量都大于10× 104 hm2, 合计占全国耕地面积增加总量的17.50%。耕地面积减少量最大的是河南西峡县, 减少量为11.70× 104 hm2, 广西南宁市邕宁区、黑龙江佳木斯市区、新疆阿克苏市和乌鲁木齐县、吉林永吉县、山东临沂市河东区以及云南丽江市古城区等县级单元的耕地减少量也都较大, 减少量都大于5.20× 104 hm2, 合计占全国耕地面积减少总量的18.48%。

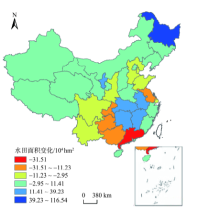

1)水田面积增减变化的空间格局

从省级层面看, 全国水田面积减少128.57× 104 hm2, 增加269.99× 104 hm2, 净增141.42× 104 hm2。水田面积“ 北增南减” , 出现增减的省份数量各约占一半(图4)。

| 图4 “ 二调” 前后省级单元水田的变化Fig. 4 The change of paddy field at the provincial level before and after the Second National Land Survey |

水田面积减少的省份共16个, 分别是北京、天津、河北、山西、上海、江苏、山东、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃和新疆。水田面积减少的省份在空间分布上大致呈“ U” 形, 即主要分布在除福建和海南以外的东部沿海以及除西藏以外的西南地区。水田减少面积的70%以上(71.58%)分布在两广和西南, 居前5位的分别是广东(31.51× 104 hm2, 24.51%)、广西(18.90× 104 hm2、14.70%)、贵州(14.14× 104 hm2, 11.00%)、江苏(11.28× 104 hm2, 8.78%)和重庆(11.23× 104 hm2, 8.73%)。

水田面积增加的省份共15个, 分别是内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、海南、西藏、青海和宁夏。增加的水田面积几乎一半分布在东北, 其余主要分布在长江中下游地区。水田增加面积居前5位的分别是黑龙江(116.54× 104 hm2, 43.17%)、湖南(39.23× 104 hm2, 14.53%)、安徽(27.23× 104 hm2, 10.09%)、江西(19.44× 104 hm2, 7.20%)和湖北(18.69× 104 hm2, 6.92%)。

2)水浇地面积增减变化的空间格局

水浇地的变化与水田类似。水浇地面积“ 北增南减” , 出现增减的省级单元数量基本相当。从省级层面看, 全国水浇地面积减少67.82× 104 hm2, 增加569.67× 104 hm2, 净增加501.85× 104 hm2(图5)。

| 图5 “ 二调” 前后省级单元水浇地的变化Fig. 5 The change of irrigated land at the provincial level before and after the Second National Land Survey |

水浇地面积减少的省份共15个, 分别是北京、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广西、海南、重庆、贵州、云南和宁夏。水浇地减少面积居前5位的省份分别是江苏(25.80× 104 hm2, 38.05%)、江西(9.90× 104 hm2, 14.60%)、黑龙江(9.07× 104 hm2, 13.38%)、宁夏(5.30× 104 hm2, 7.82%)和湖南(4.58× 104 hm2, 6.76%)。水浇地面积减少的省份主要分布在长江中下游地区的湖南、江西和江苏, 东北的黑龙江以及西北的宁夏。

水浇地面积增加的省份共16个, 分别是天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、安徽、山东、河南、湖北、广东、四川、西藏、陕西、甘肃、青海和新疆。水浇地增加面积居前5位的省份分别是河南(144.99× 104 hm2, 25.45%)、新疆(100.92× 104 hm2, 17.72%)、内蒙古(87.14× 104 hm2, 15.30%)、山东(66.79× 104 hm2, 11.72%)和河北(41.02× 104 hm2, 7.2%), 合计占全国水浇地增加面积的比重超过75%。水浇地面积增加的省份主要分布在北方地区, 特别是黄淮海平原以及新疆和内蒙古。

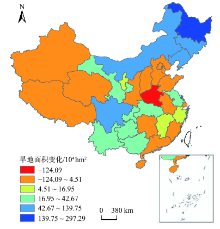

3)旱地面积增减变化的空间格局

旱地面积的增减主要分布在北方地区, 增减的空间分布都非常集中。从省级层面看, 全国旱地面积减少246.29× 104 hm2, 增加982.05× 104 hm2, 净增735.76× 104 hm2(图6)。

| 图6 “ 二调” 前后省级单元旱地的变化Fig. 6 The change of dry land at the provincial level before and after the Second National Land Survey |

旱地面积减少的省份共8个, 分别是天津、河北、山西、安徽、福建、山东、河南和陕西, 其中6个分布在北方地区。旱地面积减少最多的省份是河南(124.09× 104 hm2, 50.38%), 超过全国减少的旱地面积的一半, 其次是山东(47.46× 104 hm2, 19.27%), 第三位是陕西(21.77× 104 hm2, 8.84%)。旱地面积减少的省份集中分布于黄淮海平原, 该区域省份合计占全国减少的旱地面积的比重近80%。

全国近80%的省份(23个)旱地面积出现增加, 其中增加面积居前5位的省份是黑龙江(297.29× 104 hm2, 30.27%)、吉林(139.75× 104 hm2, 14.23%)、内蒙古(117.48× 104 hm2, 11.96%)、辽宁(89.26× 104 hm2, 9.09%)和四川(78.48× 104 hm2, 7.99%)。全国增加的旱地面积主要分布在东北三省, 所占比例超过一半(53.59%), 次为西南诸省份以及内蒙古。

中国的耕地面积一直缺乏一个准确的统计数据。1949— 1996年期间, 耕地面积数据出现过几次大幅度的波动。

1)1949— 1957年, 全国耕地面积从14.7亿亩上升到16.8亿亩。1949年后, 农民在土地改革中获得了土地产权, 开荒整地的积极性空前高涨。1956年在全国范围内核查土地, 农民和基层干部积极配合, 认真地丈量土地, 并进行登记。全国耕地总量从1949年的14.7亿亩直线上升到1957年的16.8亿亩[9, 10], 平均每年耕地数量上升近3 000万亩。毋庸置疑, 这个时期的耕地统计数字是可信的。

2)1957— 1995年, 全国耕地面积从16.8亿亩下降到14.3亿亩。全国耕地面积增加的变化趋势在1957年发生逆转, 从16.8亿亩逐年减少到1995年的14.3亿亩, 平均每年减少685万亩。在这一时期, 农民经历了大饥荒, 农民从大饥荒的惨痛经历中得到的一条重要教训是坚决拒绝重新丈量土地, 因为耕地面积越多, 征购粮食越多, 从而威胁农民自身的粮食安全, 并且还会增加农业税, 所以农民即使开荒增加了一些耕地, 也隐瞒不报, 而实际上农民始终没有停止开荒。1957— 1995年中国没有全面丈量耕地面积。《中国统计年鉴》上公布的耕地数量, 是在1957年耕地面积的基础上, 逐年扣除因基本建设占用和自然灾害毁损而减少的耕地面积得到的, 因此在统计数字上耕地面积不但没有上升, 反而出现下降[11], 与实际情况严重不符。

3)第一次土地调查结果公布, 1996年耕地面积比1995年多出5.3亿亩。但是, 这并不表明耕地面积实际增加了, 无论是农作物播种面积还是粮食作物播种面积, 都没有出现急剧增加即可作为佐证。耕地面积出现增加的最主要原因是, 这次调查采用卫星遥感技术, 将以前瞒报的耕地面积统计进来了。已有许多研究表明, 中国的地方政府确实存在瞒报耕地面积, 以减少国家的生产配额和税收, 或虚增单位耕地面积的产量等现象[12, 13, 14, 15, 16]。

两次土地调查所采用的技术方法不同, 导致调查精度不一致。第一次土地调查工作大都采用手工操作。“ 二调” 通过采用先进的技术手段, 提高了中国土地调查的技术水平和数据准确度[17]。具体而言, 其技术具有以下特点:1)以航空、航天遥感影像为主要信息源。采用多平台、多波段、多信息源的遥感影像为主要信息源, 包括航空、航天获取的光学及雷达数据, 实现在较短时间内对全国各类地形及气候条件下遥感影像的全覆盖; 采用基于DEM和GPS控制点的微分纠正技术, 提高影像的正射纠正几何精度; 采用星历参数和物理成像模型相结合的卫星影像定位技术和基于差分GPS/IMU的航空摄影技术, 实现对无控制点或稀少控制点地区的影像纠正。2)基于内外业相结合的调查方法。以正射影像图作为调查基础底图, 借助GPS等技术手段, 实地对每一块土地的地类、权属等进行外业调查, 并详细记录, 绘制相应图件, 填写外业调查记录表, 以提高地块现状信息的准确度。以外业调绘图件为基础, 采用目视解译与计算机自动识别相结合的信息提取技术, 对每一地块的形状、范围、位置进行数字化, 准确获取每一块土地的界线、范围、面积等信息。3)基于统一标准的土地利用数据库建设方法。以县级行政区为单位, 按照国家统一的土地利用数据库标准和技术规范, 逐图斑录入调查记录, 并对土地利用图斑的图形数据和属性数据进行联结, 形成集图形、影像、属性、文档为一体的土地利用数据库。

长期以来, 中国对地方政府官员政绩的考核, 最核心的指标便是GDP的增长, 这也是决定地方政府官员晋升的最主要指标。投资是拉动GDP增长的最重要的因素, 招商引资一度是各级地方政府的重要任务。巨额的固定资产投资直接引致了建设用地的快速增长, 建设用地的快速增长不可避免地要占用大量耕地。1997— 2008年中国建设占用耕地面积为225× 104 hm2, 平均每年19× 104 hm2, 可开垦的耕地后备资源大约仅为700× 104 hm2 (http://finance.people.com.cn/nc/GB/15071402.html.), 且主要分布在北方和西部的干旱地区, 这使耕地占补平衡的难度日益加大。不少地方政府出于以GDP为核心的政绩考核与耕地保护责任目标考核的双重需要, 存在少报和瞒报耕地面积的愿望和动力, 在每年进行的土地利用变更调查中, 尽可能为自己留一些“ 账外地” 和土地“ 小金库” , 而且数量都不小, 造成耕地数据失真[18]。而“ 二调” 采用统一购置遥感影像, 制作调查基础图件, 对耕地进行判读、量算, 并将结果下发各级政府, 作为各地开展细化调查的“ 控制数” , 同时为地方实地调查提供基础图件, 尽量避免虚报、瞒报耕地面积, 并使以往地方政府少报和瞒报的耕地面积得到显化。

农村税费政策调整在一定程度上使得耕地面积的调查数据更加全面、客观和准确。2006年《中华人民共和国农业税条例》的废止, 可以视为农业税费政策调整的标志性事件, 取消了原先按照土地面积征收的农业税。由于农业税的征收, 地方政府和农民都曾倾向于瞒报耕地面积, 以达到少交农业税的目的。无论是基层乡镇政府还是农民自身, 都因农业税的取消而失去了瞒报或虚报耕地面积的激励因素。因此, 像取消农业税这样的农村税费政策调整, 以及各种按耕地面积进行农业补贴政策措施的实施, 客观上使得原先“ 失真” 的耕地面积逐渐趋于更加真实。这样, “ 二调” 后耕地面积出现增加, 也就在情理之中。

中国的耕地面积一直缺乏一个准确的统计数据, 确切了解和掌握中国的耕地数量, 从来就不是一件容易的事。“ 二调” 采用遥感影像为主要信息源、内外业相结合的调查方法以及统一标准的土地利用数据库建设方法, 提高了中国土地调查的技术水平和数据准确度, 更加科学和准确地揭示了中国的耕地现状。中国耕地的实际面积虽然没有增加, 但是调查技术方法的改进和调查标准的调整, 使原来由于历史和制度等原因少报和瞒报而没有纳入统计的耕地数量得以显化, 导致耕地的统计面积大幅度增加, 达1 379× 104 hm2。水田、水浇地和旱地这三种耕地类型的数量都增加了, 但是它们对耕地面积增加的贡献度差异很大, 旱地占全国耕地增加面积的一半多, 而水田仅为1/10。绝大多数省份耕地面积出现增加, 但其集中度相当高, 主要集中在黑龙江、内蒙古和吉林, 其集中度合计高达53.0%。增加的旱地也主要分布在这3个省份, 其集中度更高, 达56.5%。

尽管中国政府高度关注耕地数量变化的同时, 也重视对耕地质量的保护, 采取了划定基本农田保护区等措施, 但是从“ 二调” 的结果来看, 耕地的质量不容乐观。全国有565× 104 hm2(8 474万亩)耕地位于东北、西北地区的林区、草原以及河流湖泊最高洪水位控制线范围内。就耕地坡度而言, 坡度在15° 以上的耕地面积为1 615× 104 hm2, 占耕地总面积的12.0%, 其中坡度在25° 以上的耕地(含陡坡耕地和梯田)550× 104 hm2(8 244万亩), 占4.1%。就耕地有无灌溉设施而言, 有灌溉设施的耕地6 108× 104 hm2(91 614万亩), 比重为45.1%, 不到一半, 主要分布在东部和中部地区; 无灌溉设施的耕地7 431× 104 hm2(111 463万亩), 超过50%, 主要分布在西部和东北地区。就耕地分布而言, 水热条件相对较好的东部地区, 耕地面积2 630× 104 hm2(39 446万亩), 仅占19.4%; 而西部地区和东北地区耕地面积达7 837× 104 hm2, 所占比重近60%, 其中西部地区耕地5 044× 104 hm2(75 652万亩), 其比重达37.3%。从耕地增加的空间分布来看, 增加的耕地主要分布在东北和华北, 占全国增加耕地面积的61.6%, 其中增加的水田面积占全国的近50%。1990年以来, 中国的耕地分布重心持续由南向北移动[19, 20]。中国北方水资源量只占全国总量的19%, 而耕地面积占全国的65.3%, 耕地平均水资源占有量为8.31× 103 m3/hm2, 仅为南方的1/8[20]。耕地分布重心的持续北移, 加剧了水土资源的不协调性, 从而影响耕地的质量。未来中国政府应采取更加切实可行的措施, 进一步强化耕地质量的提高与保护。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|