第一作者简介:刘红艳(1978- ),女,副教授,研究方向为水生生物学。E-mail:lhy9603@126.com

*通信作者简介:熊飞(1977- ),男,副教授,研究方向为淡水生态学。E-mail:xf9603@163.com

铜鱼是典型的半洄游性鱼类,曾是长江干流的重要渔获对象,但目前其资源已严重衰退。为了解三峡工程蓄水后、金沙江一期工程蓄水前该物种的种群动态,论文利用2007—2009年长江上游江津江段的渔业调查数据,采用体长频率法对其种群参数和资源量进行评估。结果表明:铜鱼渔获群体体长范围为125~530 mm,体重范围为24~2 250 g,平均体长为228.7±56.6 mm,平均体重为206.4±251.9 g;优势体长组为150~270 mm,约占总数的80.4%。铜鱼体长-体重幂函数关系为: W=7.63×10-6 L3.10( R2=0.97, P<0.01, n=280)。由体长频率法拟合出其渐近体长 L∞为630.0 mm,生长系数 k为0.23 a-1。由Pauly经验公式估算出其自然死亡系数为0.46。由长度转渔获物曲线估算出其总死亡系数为1.82。江津江段铜鱼开捕体长为170.7 mm,资源开发率为0.75,超过了其资源最大开发率(0.50)。由体长结构实际种群分析估算出江津江段铜鱼2007、2008和2009年年资源量分别为2 820 尾/km(2.63 t/km)、3 035 尾/km(4.71 t/km)和8 130 尾/km(16.56 t/km),平均值为4 661 尾/km(7.96 t/km)。在当前铜鱼资源急剧下降,长江中、下游资源近乎枯竭的现状下,建议停止对铜鱼资源开发,重点加强长江上游江津江段铜鱼种群保护及其生境修复。

Coreius heterodon, a representative semi-migratory species, is one of the important economic fish species in the main channel of the Yangtze River. However, its resources has been in serious degradation. To understand its population dynamics after the Three Gorges Reservoir and before the Xiangjiaba and Xiluodu reservoirs were impounded, we used FAO-ICLARM Stock Assessment Tools based on length-frequency data to estimate the growth and mortality parameters, and population abundance of C. heterodon based on surveys in Jiangjin section conducted in 2007-2009. The fishes ranged from 125 to 530 mm in length and 24 to 2 250 g in weight, with an average length of 228.7 ± 56.6 mm and an average weight of 206.4 ± 251.9 g. The length group of 150-270 mm dominated the catches (80.4% of the total number). The length-weight relationship of C. heterodon fit well with a power function, W = 7.63×10-6 L3.10 ( R2= 0.97, P < 0.01, n = 280). Asymptotic length ( L∞) and growth constant ( k) were estimated using length frequency data to be 630.0 mm and 0.23 a-1, respectively. Natural mortality was estimated to be 0.46 using the empirical formula proposed by Pauly. The total mortality was estimated using a length-converted catch curve analysis to be 1.82. The minimum catchable size was 170.7 mm, and the exploitation rate observed was 0.75, which was higher than the estimated maximum exploitation rate (0.50). Population abundance of C. heterodon in Jiangjin section was estimated by length-structured virtual population analyses to be 2 820 ind·km-1 (2.63 t·km-1) in 2007, 3 035 ind· km-1 (4.71 t· km-1) in 2008, and 8 130 ind·km-1 (16.56 t· km-1) in 2009, respectively, with an study average of 4 661 ind· km-1 (7.96 t· km-1). In view of the rapidly declined resources of C. heterodon in the Yangtze River, especially in the lower reaches, we suggest to stop exploiting the resources immediately. We also suggest Jiangjin section should be considered as the prior region for population conservation and habitat restoration of C. heterodon.

铜鱼(Coreius heterodon)隶属于鲤科鮈亚科铜鱼属, 分布于长江干流、嘉陵江、汉江及洞庭湖水系河流中, 曾是长江干流的重要渔获对象。铜鱼是典型的半洄游性鱼类, 产漂流性卵[1]。20世纪80年代初, 葛洲坝的修建切断了铜鱼的洄游通道, 阻碍了上、下游种群的交流[2], 三峡大坝修建加剧了这种影响[1, 3]。目前, 长江中、下游的铜鱼资源近乎枯竭, 中游支流汉江已难觅铜鱼踪影[4]; 上游支流嘉陵江的铜鱼也在逐渐消失[5]。随着长江上游向家坝和溪洛渡等金沙江一期工程的建设, 铜鱼栖息生境进一步破碎、萎缩, 其种群生存令人担忧[6, 7]。江津至宜宾干流江段是铜鱼的重要栖息生境, 特别是江津江段, 是铜鱼等在三峡水库和上游干流之间洄游的重要通道[8]。对长江铜鱼生物学和种群动态的研究主要集中在葛洲坝修建前后[9, 10, 11], 三峡工程修建后, 相关研究较少, 缺乏对铜鱼种群参数和资源量的评估。

鱼类种群参数和资源量是渔业资源评估和管理的重要依据。以往鱼类种群参数和资源量的估算主要依据鱼类的年龄-体长数据, 需要对大量标本进行年龄鉴定[12]。而直接利用体长频率数据来估算种群参数和资源量可以避免年龄鉴定, 提高渔业资源评估的效 率[13, 14]。我国相关研究和应用主要集中在海洋鱼类方面[15, 16], 在淡水鱼类方面的研究比较缺乏[17]。本研究依据2007— 2009年长江上游江津江段的体长频率数据对铜鱼种群参数和资源量进行评估, 以了解三峡工程蓄水后、金沙江一期工程蓄水前该物种的种群动态和资源现状, 为长江上游鱼类资源管理和物种保护提供依据, 为大型水利工程的生态学效应评估积累资料。

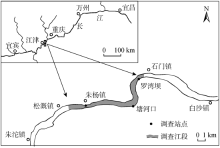

数据来源于2007— 2009年对长江上游江津江段的渔业调查。受长江春季禁渔的影响, 调查时间为每年的5— 12月; 调查范围为江津朱杨镇上游至石门镇约15 km的江段(图1); 调查渔具主要包括流刺网(网目3~6 cm)和百袋网(网目2 cm)。对作业渔船的渔获物进行鉴定、分类[18], 并计数和称重。对铜鱼新鲜个体体长(L)、体重(W)进行测量, 体长为吻端到尾部前端最后一枚鳞片的距离, 精确到1 mm, 体重精确到1 g。对该江段作业渔船数量及单船渔获量进行统计。

体长-体重关系依据Keys公式W=aLb进行拟合, 其中a、b为常数, a为生长的条件因子, b为幂指数系数。用von Bertalanffy生长方程描述铜鱼生长规律, 生长和死亡参数的估算利用FiSATⅡ 渔业软件完成[19]。先由Powell-Wetherall plot法估测渐近体长(L∞ ), 以此为初始值, 依据体长频率分析法(ELEFANⅠ )拟合生长系数(k)。总死亡系数(Z)、开捕体长(L50)由体长转渔获物曲线(Converted-length catch curve)法估算。理论生长起点年龄(t0)、自然死亡系数(M)根据Pauly经验公式计算[20]:

式中:L∞ 的单位为cm; T表示栖息江段的平均水温, 取值18.4 ℃[21]。

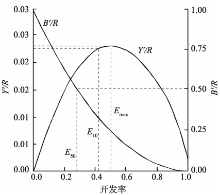

捕捞死亡系数F=Z-M, 资源开发率E=F/Z。采用Beverton-Holt动态综合模型相对单位补充量产量(生物量)(Y′ /R、B′ /R, 其中:Y′ 为渔获量, B′ 为生物量, R为补充量。)曲线评价资源利用情况[19], 模型中Emax表示最大开发率, 即能获得最大产量时的开发率, E10表示“ 最适” 开发率, 即资源群体边际产量减少到理论原始资源边际产量1/10时的开发率, E50表示资源量下降到原始水平50%时的开发率。

根据不同渔具的年总渔获量及渔获物比例计算铜鱼年总渔获量(Y):

式中:i表示不同渔具; Pi为铜鱼在i渔具渔获物中的比例; Yi为i渔具的年总渔获量; xi为i渔具单位捕捞努力量渔获量 [尾· (船· d)-1], 根据作业江段的平均捕捞强度, 流刺网和百袋网按每天作业10网次标准计算单位捕捞努力量渔获量; fi为渔具i的捕捞努力量, 即作业渔船数量; ti为渔具i的年作业时间(d), 除去春季禁渔时间(2— 4月)和洪水季节(7— 8月)等, 按200 d计算。

资源量估算采用FiSATⅡ 中的体长结构实际种群分析法(Length-structured virtual population analysis)[19]。最大体长组的捕捞死亡系数(Ft)初始值取0.5, 通过迭代法确定最终值[22]。2007— 2009年铜鱼的Ft分别确定为0.772 2、0.524 9和0.494 2。

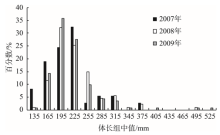

长江上游江津江段铜鱼渔获群体体长范围为125~530 mm, 平均体长为228.7± 56.6 mm。优势体长组为150~270 mm, 占总数的80.4%, 其中180~240 mm范围内的个体占55.4%, 240 mm以上的个体占30.0%, 270 mm以上的个体占17.9%, 330 mm以上的个体仅占4.3%(图2)。渔获群体体重范围为24~2 250 g, 平均体重为206.4± 251.9 g。个体体重主要集中在400 g以下, 占个体总数的90.7%, 其中200 g以下个体约占71.1%, 500 g以上个体仅占4.6%。

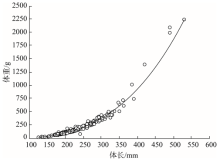

铜鱼体长与体重呈显著幂函数关系(图3):W=7.63× 10-6L3.10(R2=0.97, P< 0.01, n=280)。体长-体重关系的幂指数与3无显著性差异(t=3.06< t0.01(278)=3.30), 表明铜鱼生长为匀速类型, 可用von Bertalanffy生长方程拟合其生长规律。由Powell-Wetherall plot法估算出铜鱼的渐近体长L∞ =630.0 mm, 再由ELEFANⅠ 法拟合出铜鱼的生长系数k=0.23 a-1, 起点年龄t0=-0.99, 拐点年龄为3.93龄, 对应的体长和体重分别为426.8 mm和 1 086.8 g。铜鱼体长、体重的von Bertalanffy生长方程为:

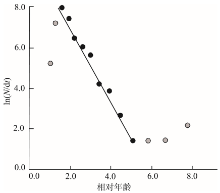

江津江段铜鱼的体长转渔获物曲线见图4。其总死亡系数Z=1.82, 自然死亡系数M=0.46, 捕捞死亡系数F=1.36, 开发率E=0.75。不同年份的死亡系数和开发率见表1。开捕体长L50=170.7 mm。由Beverton-Holt动态综合模型的相对补充量产量(生物量)曲线估算出开捕体长为170.7 mm, E10=0.42, E50=0.29, Emax=0.50(图5)。目前铜鱼的资源开发率(0.75)超过了其最大开发率(0.50)。

| 表1 长江上游江津江段铜鱼的死亡系数和开发率 Table 1 Mortality and exploitation rates of Coreius heterodon in Jiangjin section of the upper Yangtze River |

渔获物分析结果表明, 铜鱼在流刺网和百袋网渔获物中的平均数量百分比分别为11.8%和1.1%, 结合单位捕捞努力量渔获量估算出铜鱼2007、2008和2009年年渔获量分别为7 909 尾(1.14 t)、6 294 尾(0.65 t)和15 678 尾(1.60 t), 年均值为9 960 尾(1.13 t)。

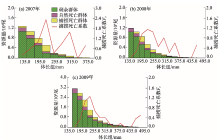

体长结构实际种群分析表明(图6), 个体体长在开捕体长170.7 mm以下时, 资源群体的损失以自然死亡为主; 而在170.7 mm以上时, 资源群体的损失以捕捞死亡为主。2007、2008和2009年铜鱼资源量估算值分别为42 297、 45 519和121 948 尾, 年均值为69 921 尾; 以生物量计, 资源量分别为39.38、70.58和248.42 t, 年均值为119.46 t。以单位长度河段来表示, 2007、2008和2009年铜鱼资源量分别为2 820 尾/km(2.63 t/km)、3 035 尾/km(4.71 t/km)和8 130 尾/km(16.56 t/km), 平均值为4 661 尾/km(7.96 t/km)。

应用体长频率数据进行鱼类种群参数和资源量估算, 可以避免因年龄鉴定的主观误差而引起参数评估的不准确, 特别适合年龄鉴定比较困难的评估对象, 在海洋渔业资源监测和评估中已取得了较好的应用效果[23, 24], 在我国河流渔业资源评估中也逐渐开始应 用[17, 25]。该方法对体长数据采样频率和样品容量具有较高的要求, 需要有较为完整的时间序列的体长数据[19]。本研究由于春季禁渔及洪水期停捕等因素的影响, 缺少部分时间段的体长数据, 但总体体长数据范围较广(125~530 mm), 采集了较多大个体体长数据[26, 27, 28]。以往利用体长-年龄数据估算出铜鱼的L∞ 为500~600 mm, k为0.21~0.23 a-1; 陈大庆等[27]利用ELEFAN方法估算出L∞ 为620 mm, k为0.23 a-1(表2)。本研究利用ELEFAN法估算出的k与以上结果相近, 而L∞ 偏大, 可能与本研究采集到了一些较大的个体有关, 以往调查采集的最大个体体长为430~460 mm, 本研究采集的最大个体为530 mm。一般认为M/k值应在1.5~2.5范围[12], 本研究中M/k值为2, 在合理范围之内。本研究拟合的铜鱼体长-体重关系b值与以往研究相近, 均接近3(表2), 表明铜鱼的体长-体重关系比较恒定, 其生长为匀速生长类型。

| 表2 铜鱼种群参数估算结果比较 Table 2 Comparison of estimated population parameter of Coreius heterodon |

体长结构实际种群分析是鱼类资源量评估中常用的方法, 与水声学探测和标志放流等方法相比, 具有工作量小和数据结构简单等优点[29, 30]。FiSATⅡ 软件的开发, 可以直接通过实际种群分析模块进行分析, 从而提高了鱼类资源量估算的效率和精度[19]。尽管如此, 鱼类资源量估算的准确性受多种因素的影响, 如:捕捞努力量和作业时间等会影响年总渔获量, 从而影响鱼类资源量估算; 最大体长组的捕捞死亡系数Ft的确定, 鱼类体长组的缺失, 特别是高龄体长组的缺失, 对估算结果影响较大[22]; 生长参数和死亡参数估算的准确性也会直接影响到资源量的估算结果。本研究采集的铜鱼体长数据范围较广, 不存在高龄体长组缺失的情况, 提高了资源量估算的准确性; 在确定最大体长组的Ft时, 采用了迭代法, 较传统的取最大体长组开发率定为0.5时的Ft更符合实际情况[22]。

20世纪60年代, 长江上游铜鱼曾占到渔获物的40%以上[31]; 70年代, 铜鱼在宜宾干流江段约占19%, 在宜昌至重庆江段约占30%~50%[9], 在嘉陵江下游约占25.2%[32], 在汉江约占16%[1]。2000年以来的调查显示, 长江支流中铜鱼资源已严重衰竭, 汉江和嘉陵江已经很难见到铜鱼[4, 5]。本研究显示, 江津江段流刺网渔获物中铜鱼约占11.8%, 百袋网渔获物中约占1.1%, 与历史数据相比, 渔获物比例明显下降, 资源呈衰退趋势。

建坝对洄游性鱼类的影响较大[33], 如葛洲坝对中华鲟洄游通道的阻隔, 直接导致了其种群数量巨减, 濒临灭绝[34]。铜鱼为典型的半洄游性鱼类, 其产卵场主要分布在上游江段, 繁殖后卵、苗随水漂流孵化至中、下游江段肥育成长, 成熟前洄游到上游江段产卵。丹江口大坝和葛洲坝建设后, 铜鱼洄游通道受阻, 尽管铜鱼在坝下江段均形成了新的产卵场[1], 但建坝还是造成了深远的影响, 汉江及长江中游铜鱼的资源一直处于衰退趋势, 在三峡大坝的叠加影响下, 长江中下游已经很难见到铜鱼[4, 5]。随着长江上游向家坝和溪洛渡等金沙江一期工程的建设, 铜鱼栖息生境进一步破碎、萎缩, 这些工程建设将进一步阻隔其洄游通道, 影响上、下游群体的交流, 而且建坝引起的水文、水温等的变化, 将对其繁殖产生负面影响[35]。

一直以来, 长江流域存在大量的专业渔民, 长江渔业承受着巨大的捕捞压力, 特别是对产卵群体和幼体的大肆捕捞对渔业资源危害严重。长江上游是铜鱼的主要产卵场, 在3— 6月的铜鱼渔获群体中, 繁殖个体占80%以上, 如果在该季节对产卵群体进行捕捞, 将影响亲鱼的正常繁殖[9]。2003年, 长江上游开始实行春季禁渔(2— 4月), 对渔业资源起到了一定程度的养护作用, 但2010— 2014年监测显示, 铜鱼繁殖旺季发生在5— 7月[1, 35], 表明春季禁渔对铜鱼繁殖活动的保护仍不够充分。铜鱼的最小性成熟体长约为265 mm[2], 一般370 mm以后均达到性成熟[1]。本研究显示, 长江上游渔获群体中265 mm以上的个体比例低于30%, 370 mm以上的个体低于4.3%, 表明大部分捕捞个体未达性成熟。Froese等提出能获得最大相对渔获量的最适捕捞体长(Lopt)可由其最小性成熟体长(Lm)估算获得:logLopt=1.053logLm-0.056 5[36], 由此估算出最适开捕体长为312.7 mm, 而目前的开捕体长仅为170.7 mm。

在当前铜鱼资源急剧下降, 长江中、下游近乎枯竭的现状下, 建议停止对铜鱼资源开发。本研究显示, 长江上游江津江段铜鱼种群数量较大, 应重点加强该江段铜鱼种群保护。建议在春季禁渔的基础上, 实施全年禁渔, 养护渔业资源。开展铜鱼种群监测和生境调查, 对铜鱼的重要生境如产卵场、索饵场和肥育场等开展生态修复, 促进铜鱼资源的恢复。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|