第一作者简介:陈竹(1985- ),男,讲师,研究方向为土地资源经济。E-mail:chenz3447@aliyun.com

尽管不少文献对农地转用政策的有效性进行了分析,但我国农地转用政策在农地-市地配置优化中的作用却较少受到关注。论文从外部性内化的视角出发,利用地方政府农地转用模型对土地用途管制、税费政策的作用机制和配置效应进行研究。在考虑多项政策影响的基础上,对湖北省地方政府决策函数进行拟合,并结合近年来农地外部性测算的结果实证分析了农地转用政策的合理性及其对农地转用数量的影响。实证结果表明,土地用途管制和税费政策均能显著地抑制农地转用数量,但政策的影响效果则存在差异。其中,税费政策的数量标准与外部性数量基本一致,但土地用途管制对农地转用的抑制效果已经超出了外部性内化的目标。根据这一结果,结论部分讨论了相应的政策含义及农地转用配置优化的对策建议。

This paper attempts to empirically analyze the effects of current policies on the optimization process of rural-urban land conversion. Firstly, a decision model of rural-urban land conversion was constructed on the assumption that local governments are decision makers. The model illustrates that land regulation and land conversion taxation both restrain land conversion, but they have different impact on land conversion. Secondly, the decision function of local government in land conversion was simulated and the influence of policies on land conversion was estimated with the reference to the externalities amount in Hubei Province. In the empirical process, the study generalizes and integrates land regulation and taxation policies, including annual land use plan, fees for new construction land, fees for new cultivated land development and fees for occupying cultivated land. Then the decision-making of local government in rural-urban land conversion under land regulation and/or taxation policies were compared. The result shows that both land regulation and taxation decrease rural-urban land conversion significantly. Specifically, the amount standard of taxation is accordance with externalities, but land regulation excessively restrains land conversion. The results also present that the targets of above policies are different from the perspective of externalities internalization. At last, suggestions are provided on the basis of results.

农地外部性是指农用地在使用、转用过程中, 对使用或转用主体以外的个体效用或生产产生的影响。农地外部性的存在导致了农地转用决策与社会最优水平的差异, 对其忽视会造成农地配置效率的损失[1]。农地外部性不仅是农地保护政策制定的理论依据, 而且用于外部性内化的政策在美国、荷兰等国家的农地保护中已经取得了显著的效果。对于我国而言, 改进和完善农地转用管理政策体系正是抑制当前快速城市化过程中农地过度非农化、土地利用粗放以及土地财政依赖的重要环节。

为了将外部性内化, 税费政策和土地用途管制是常见的两类政策, 其都能够抑制因外部性造成的过度转用, 但方式和效果则存在差别, 国内外学者在理论和实证中均对上述政策的效果进行了评价比较分析。从农地价值来看, 直接管制限制了农地非农开发的机会, 理论上会产生负面影响[2], 而在实证当中, 直接管制的正负效应则均可能出现[3, 4]。Stavins和Jaffe认为, 农地保护相关的补偿类政策能够引起土地使用者的积极响应, 但在抑制农地转用数量上的效果却不够明显; 直接行为或管制类政策能够快速实现目标, 但往往引起非预期效应(unintend effect)[5]。黄贤金等指出, 由于直接管制政策存在着信息监管等方面的缺陷, 将税费政策与其结合能够提高管制的有效性[6]。国内的定量分析中, 张全景[7]等、丁宁等[8]分别对土地用途管制、新增建设用地有偿使用费的耕地保护绩效进行了测算。

值得注意的是, 尽管现有研究针对不同外部性内化政策的有效性进行了讨论, 但在农地转用最优数量的相关研究中, 较少考虑外部性内化政策的影响, 无论是管制类政策或是税费政策, 其数量标准的高低会直接影响农地转用数量, 那么现有的相关政策数量标准是否合理, 土地用途管制和税费政策在农地转用配置优化中起到了多大程度的作用, 两类政策的共同实施会产生怎样的效果?这些问题值得通过量化分析进行讨论。本文尝试基于地方政府主导的农地转用模型和近年来外部性测算的成果探讨上述问题。

本文的理论模型参照了陈竹和张安录进行农地转用公众福利优化分析时所采用的模型[9], 本文主要关注农地转用数量的优化, 因此对上述模型进行了必要的简化。模型的基本假定是, 地方政府作为具有政治人、经济人特性的主体, 农地转用的目标包括两个方面, 即提高地区经济产出和财政收入, 地方政府通过每一期的农地转用数量决策, 来实现农地转用效用的最大化。

理想状态下, 地方政府的最优化问题为:

式中:

联立(1)、(2), 得到对应的汉米尔顿函数(Hamiltonian function):

因此,

横截条件为

由最大值原理, 要最大化W, 则有

对H二阶求导,

式(3)表明, 理想状态下的地方政府在

不同政策影响下, 地方政府决策需满足的均衡条件可以采用类似式(3)的方式描述。

无政策影响(Sn):在没有政策影响时, 地方政府在t时点转用y数量的农地, 会满足:

由于地方政府不会主动考虑外部性

税费政策影响(St):在式(4)的基础上, 如果使得地方政府多付出

土地用途管制1(Ss):如果管制政策(如城市增长边界政策)对城市的建设规模上限做出规定, 即

土地用途管制2(Sd):我国的直接数量管制主要是通过年度计划指标实现的, 即每一期地方政府的农地转用数量

现实情况(Sb):我国现行的政策实际上是土地用途管制2与税费政策的组合, 此时均衡条件是在式(6)的基础上加入现实的税费

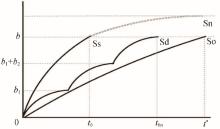

图1给出了上述几种政策情景影响下城市规模、农地转用数量随时间的变化情况, 其中, So、Sn分别代表最优情景和无政策情景下的农地转用状况, 而Ss、Sd分别代表两类土地用途管制下的农地转用状况, 如果税费政策取最优数量标准(外部性数量), 则税费政策下的转用状况与So重合。将两类政策相结合时(情景Sb), 每一期管制数量标准bi处于情景So曲线上的相应位置时, 轨迹与So一致; 如果管制严格(数量标准偏低), 则这一阶段的轨迹会在So的基础上向下偏移; 相反, 如果管制宽松(数量标准偏高), 理想状态下轨迹仍会与So重合, 但政策对偏离轨迹的约束会相应较弱 (由于模型假定将地方政府视为追求辖区效益最大化的个体, 因此地方政府在各情景下(不同情景对应着明确的成本效益), 均仅有一种决策轨迹。事实上, 由于地方政府行为、不确定因素的影响, 现实中的地方政府决策会与决策曲线(如图1中情景Ss、Sd或So曲线)有差异。)。从资源配置角度来看, Ss(Sn)、Sd在每一时点的农地转用数量都高于最优边际数量(So), 过度的农地转用使得新增建设用地的边际收益减少, 降低了农地转用的效率[10]。

可以认为, 目前我国的农地转用同时受到土地用途管制情景Sd和税费政策的影响, 两类政策相结合(情景Sb), 每一期管制数量标准bi处于情景So曲线上的相应位置时, 管制与税费政策目标一致化并能够实现最优。本文实证部分将在上述理论分析的基础上, 对我国农地转用外部性内化政策的数量标准合理性、两类政策数量设置的一致性进行分析。

实证以湖北省16市代表理论模型中的地方政府, 基于数据可得性, 将仙桃市、潜江市、天门市和神农架地区等合并为省直辖地区处理。选择该省进行研究的主要原因在于, 近年来, 笔者所在的课题组在湖北省进行了较多的农地价值和外部性的相关研究, 得到了该省不同区域农地转用相关的外部性结果, 能够对湖北省进行较完整的分析。从全国来看, 湖北省是中部地区 (按照通常的做法, 文中的中部地区指山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8省, 东部地区是指北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省市。)的一个缩影, 既需要快速发展经济, 也是重要的农业产区, 经济发展和农地保护的矛盾显著。需要说明的是, 多数研究会将中央和省级政府视为中央和地方政府的代表, 但本文不涉及中央和省级政府作为上级政府的差异性, 因此将地市级政府作为地方政府的代表, 并不影响分析结论。

1)农地转用决策数量(

2)建设用地对经济产出的边际贡献(

3)单位面积建设用地协议出让金(

4)单位面积建设用地招拍挂出让金(

5)边际成本(

| 表1 农地转用管理的相关政策 Table 1 Policies of rural-urban land conversion |

6)地方政府财政收支状况(

7)农地资源禀赋(

8)农地转用的外部性损失。实际的外部性损失主要包括新增外部成本及损失外部效益两个部分。湖北省不同地区外部效益及农地转用外部成本如表2、表3所示, 两者加总即得到外部性损失。本文将外部性损失作为参照, 以分析外部性相关税费政策数量标准的合理性。

| 表2 农地保护的外部效益 Table 2 External benefits of agricultural land preservation (元/hm2) |

| 表3 农地转用的外部成本 Table 3 External costs of agricultural land conversion |

实证分析主要是依据理论模型分析不同政策情景下的农地转用数量差异, 具体地, 可以通过对比现实状态(Sb)和无政策状态(Sn)的农地转用数量说明外部性内化政策的效果; 对比理想状态(So)与现实状况(Sb)以说明现实转用与最优转用之间的差距; 将税费政策(St)和现实状况(Sb)进行对比, 以分析土地用途管制的效应及两类政策的差异。

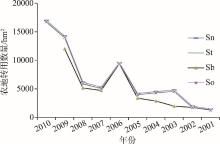

| 图2 湖北省2001— 2010年不同政策环境下的农地转用数量比较Fig. 2 Comparison of amount of rural-urban land conversion in different policy scenarios during 2001-2010 in Hubei Province |

首先需要模拟地方政府的决策函数, 决策函数的形式如式(8)所示:

式中:

根据前文的理论模型, 式(8)设定农地转用对地方财政、生产总值的边际贡献, 农地转用边际成本会影响地方政府农地转用的意愿, 同时, 将地区农地面积、财政收支情况作为控制变量纳入实证模型, 预期农地资源丰富地区的转用数量偏大, 财政收支缺口较大地区会更倾向于农地转用。模型还加入了边际贡献指标和控制变量的交互项, 主要考虑到这些控制变量也可能作用于因变量

式(8)模拟结果对应的情景为St, 即当前税费政策影响下地方政府的农地转用意愿, 结合式(3)至(7)可知, 如果扣除

利用Parks方法分别对式(8)进行FGLS(可行广义最小二乘估计)模拟, 其结果表4所示。

| 表4 湖北省地方政府转用决策函数拟合结果 Table 4 The decision-making function of local governments in Hubei Province |

从各参数符号来看, 结果符合式(8)的相关关系预期, 农地转用成本、财政收支状况与农地转用数量呈反向关系, 其他变量均与农地转用数量正相关; 而由于地区财政收支、农地资源禀赋的差异, 各地区的决策也存在一定的差异。在此结果的基础上, 可以将政策影响或外部性数量代入对应的决策函数 [公式(4)至(7)], 计算不同情景下的农地转用数量。具体结果如表5和图2所示。

| 表5 湖北省不同政策环境下的农地转用数量 Table 5 Amount of rural-urban land conversion under different policies in Hubei Province (hm2) |

结果表明, 2001— 2010年期间, 土地用途管制政策平均每年抑制农地转用数量(Sb-St)为846.47 hm2, 税费政策(St-Sn)抑制173.97 hm2, 土地用途管制政策对农地转用的影响明显大于税费政策。如果将外部性内化后的农地转用量视为最优, 土地用途管制使得农地转用量低于最优数量。将税费政策和外部性数量进行对比, 能够发现两者差异较小(St和So的差别每年均未超过1%), 表明湖北省税费政策实现了外部性内化的目标。

从税费政策与土地用途管制政策的一致性来看, 2001— 2010年期间, 两类政策的目标至少在6 a中存在明显的差异。由于农地转用审批冻结, 2003年管制政策和地方政府转用意愿偏离显著, 并延续到2004年; 2007年以后, 尽管各地新增建设用地使用费提高了37%~100%, 但土地用途管制政策的抑制效应却逐渐增强, 2007年(2007— 2009年中抑制数量最小年份)税费政策的数量标准还需提高82%, 才能够使税费政策与土地用途管制政策的目标达到一致。

1)本文对农地转用最适规模以及土地用途管制、相关税费政策对农地转用数量的影响情况进行了分析, 结果表明, 湖北省当前的农地管理政策能够起到农地转用限制和外部性内化的作用, 其中, 税费政策的数量标准符合实证区域的外部性数量, 而土地用途管制则较大程度地抑制了农地转用。

2)本文的外部性数据主要来自于2007— 2012年的研究成果, 这些数据主要是通过偏好陈述方法获取。目前, 针对农地转用外部性相关的测算工作仍然是相关学者关注的重点, 生态服务价值测算方法也可用以衡量农地转用的外部性[13, 14]。由于本文是已有外部性测算工作的延续, 且研究区域限于湖北省内各市(州), 因此尚未利用其他方法测算的成果。当然, 考虑基于不同数据来源, 利用文中的外部性内化方法进行政策分析比较, 会有更稳健的说明意义和更详尽的政策参考依据。

3)根据外部性理论, 我们应将外部性内化后的农地转用数量作为最优数量, 从这个角度来看, 由于土地用途管制的数量标准偏低, 湖北省2001— 2010年农地转用数量低于最优数量。当然, 结合曲福田等的观点, 农地转用的过度性损失除了因忽视外部性造成的损失外, 还包括地方政府不合理干预行为导致的损失[1], 因此, 当前土地用途管制的目的除了外部性内化, 还可能包括抑制地方政府不合理的干预行为。一些研究证实, 即使不考虑外部性因素, 地方政府的农地决策也可能存在着效率上的偏差[15, 16], 如何构建促进地方政府决策效率的机制, 已经成为学者关注的重要问题[17, 18]。尽管本文仅关注了外部性内化这一方面, 但将外部性及相关政策纳入地方政府效益-成本考量的分析思路, 应该有助于农地转用配置优化的研究。

4)本文还关注土地用途管制和税费政策相结合时的一致性问题。如果土地用途管制的数量标准合理, 要减小土地用途管制的压力, 相关税费标准仍然可以在一定范围内提高(2007年以后可提高至多82%); 反之, 如果土地用途管制确实过于严格, 则应当放宽数量标准, 以避免直接管制造成的资源配置扭曲和监督成本过高。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|