第一作者简介:刘佳骏(1982- ),回族,河北唐山市人,助理研究员,研究方向为能源经济、生态经济、资源环境GIS。E-mail: liujjcas@126.com

论文利用空间相关模型与空间溢出模型,结合全国30个省区面板数据分析我国碳排放强度与人均碳排放的空间效应关系,研究结果表明:2000—2010年间,碳排放强度局部范围内具有较高的空间相关性,“冷点”区与“热点”区空间格局相对稳定;人均碳排放强度局部范围内空间相关性较低,没有出现显著的“凸点”和“凹点”现象;碳排放强度溢出效应显著区域主要集中在东部沿海经济发达省区与中西部传统能源产品输出省区,人均碳排放溢出效应显著的区域主要集中在环渤海与长三角城市群聚集的省区,中部(两湖、徽、赣)和云贵高原的人均碳排放存在一定集聚效应,但东部沿海经济发达省区碳排放强度和人均碳排放与其各自省区碳排放占全国份额的发散效应显著,而中西部地区能源产品输出省份与其各自省区所占份额的收敛效应显著。

In this study, we take use of spatial correlation and spillover models, combining with 30 provinces data of China (Xizang, Hong Kong, Macao and Taiwan not included due to data constraints), to make a spatial analysis of the carbon emission intensity and per capita. The results show that: during 2000-2010, the carbon emission intensity was highly spatial correlated, and the spatial pattern of “cold” and “hot” points is relative stable. The spatial correlation of per capita carbon emission was low, with no significant “hot” and “cold” area. The region with significantly spillover effect of carbon emission intensity mainly concentrated in the economically developed provinces at eastern coastal area and traditional energy product provinces in the central and western China. The region with significantly spillover effects of carbon emission per capita mainly concentrated in the area around the Bohai Sea and the Yangtze River Delta where urban agglomerations took place. The central area (Hubei, Hunan, Jiangxi and Anhui) and the Yunnan-Guizhou Plateau also exhibited some agglomeration effect of carbon emission per capita. The share of carbon emission per capita and intensity in the whole showed a significant divergent effect in the economically developed eastern coastal provinces, while notable convergence effect was found in the western energy products output provinces.

目前结合经济发展对二氧化碳排放进行研究主要集中在三个方面:一是基于环境库兹涅茨曲线(EKC)检验碳排放与经济增长是否呈现先污染后改善的倒U型曲线的研究, 如许广月[1]对中国的碳排放是否存在环境库兹涅茨曲线进行了相关的研究; 二是基于Divisia、突变级数法、STIRPAT等方法研究了二氧化碳排放量变化的影响因素, 包括经济发展、人口增长等拉动因素和能源结构、能源效率等抑制因素, 如孙建卫等[2]运用Laspeyres指数分解法对中国碳排放影响因素进行了分解; 三是以碳排放效率、碳排放强度等为主体, 研究其分布状态及影响因素, 从而进一步深层次地寻找低碳经济环境下如何更有效地减少碳排放, 同时保证经济的持续稳定发展, 如王群伟等[3]运用DEA模型测算了二氧化碳排放绩效的Malmquist指数, 同时采用面板数据及收敛理论分析了造成区域差异的原因。

上述成果虽然对中国的碳排放问题研究作出许多贡献, 但忽视了一个重要问题:相邻区域社会经济发展与碳排放的关系, 即在空间上不同区域发展与碳排放的内在关系。从近年国外学者研究来看[4, 5, 6, 7, 8, 9], 一个国家或区域的碳排放是与其社会经济发展的不同阶段密切相关的, 具有很强的时空属性, 区域内产业结构、能源结构、技术水平、城市化水平和人口数量等因素, 以及区域间的贸易结构、分工合作、经济和技术溢出等因素都会影响到区域碳排放总量和分布。因此, 考虑到中国各地区的发展和资源禀赋极不平衡, 碳排放研究不仅体现在总量增长上, 更多地应是体现在碳排放空间格局的动态演化上。

近年来从空间计量的视角对区域碳排放问题进行研究也取得了一定进展。如熊永兰等[10]利用IPCC的参考方法测算并比较分析了2005— 2009年我国30个省(市、自治区)的CO2排放总量、人均排放量、排放强度、综合能源排放系数等重要指标, 并将各地区划分为不同的CO2排放类型。刘佳骏等[11]利用全国省级面板数据, 结合重心模型对全国经济总量、碳排放与碳排放强度重心转移轨迹进行了研究, 认为中国碳排放量与碳排放强度重心逐渐向西南方向移动, 而经济重心却呈现出向西北方向移动的轨迹。邓吉祥等[12]研究了1995— 2010年中国八大区域碳排放特征及其演变规律, 采用LMDI分解方法, 将碳排放的影响效应分解为人口规模效应、经济发展效应、能源强度效应和能源结构效应。

目前一些研究虽然从空间计量的视角对区域碳排放问题进行了探讨, 但都是对区域社会经济发展状况与碳排放水平之间的关系进行研究, 而对我国现有区域发展模式下, 区域碳排放的时空演化趋势缺乏系统性的分析。由于中国是世界CO2排放最多的发展中国家, 且中国幅员辽阔, 各区域在地理空间分布、资源格局、气候条件, 产业结构及经济发展水平等方面存在较大差异的同时, 这些区域有着较强的空间相关性; 而现有的研究较少分析中国省际区域间碳排放的空间分异特征, 也没有就区域经济发展导致的碳排放集聚与溢出效应展开研究。准确把握区域碳排放空间分异特征, 明确其集聚与溢出效应, 有效引导碳排放在中国省际区域间合理分配, 是目前亟待解决的问题。

本文首先依据国际通用的政府间气候变化专门委员会(IPCC)的方法对各省2000— 2010年的CO2排放量进行估计。计算的公式为:

式中:

计算中采用的各省市能源消费结构数据、一次能源消费总量数据、各种能源消耗总量来自历年中国能源统计年鉴、各省市统计年鉴。用于计算的各种能源热值系数来自2011年的中国能源统计年鉴。各种燃料消耗的碳含量、碳氧化率值来源于政府间气候变化专门委员会(IPCC)出版的国家温室气体清单指南(IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)能源部分第二卷第一章的表1-3和表1-4。根据我国国情, 煤炭、石油、天然气的碳氧化率分别设定为0.80、0.90和0.90。经济数据来自《中国统计年鉴》。

1.2.1 全局空间自相关模型

本研究采用Moran’ s I指数描述整个研究区域上所有空间对象之间的平均关联程度、空间分布模式以及其显著性。下面介绍Moran’ s I指数的基本原理。

如果xi是位置(区域)i的观测值, 则该变量的全局Moran指数I, 用如下公式计算:

式中:

1.2.2 局部空间自相关模型

局部统计适用于识别小的空间相关, 验证假设以及确定一个距离, 超过这个距离空间单元将不存在相关。局部自相关可以探测出高值聚集区即热点, 低值聚集区即冷点。从本质上看, 局域空间自相关是将Moran’ s I分解到各个区域单元。本研究定义的局部自相关系数LISA如下, 对于某个空间单元i有:

式中:zi是xi的标准化变换,

LISA的z检验为:

式中:VRA(I)是Moran指数的理论方差, E(I)=

本研究考虑空间效应与跨期动态性, 构建检验碳排放动态效应模型。将区域人均碳排放与碳排放强度的动态效应分解为相邻(溢出)效应和增长效应, 结合空间相关分析, 构建区域碳排放占全国份额变化的空间动态效应模型。

人均碳排放空间动态面板滞后模型:

(5)

碳排放强度空间动态面板滞后模型:

In, t为第t年的对应变量局部空间自相关系数矩阵, W为二进制空间邻接矩阵, 这里对空间权重矩阵结合空间相关系数进行改进, 弥补了原始单一空间相邻概念的不足②(② 区域间空间权重变量是从外生信息视角反映了空间单元间相互依赖性和关联性, 因此, 为减少或消除区域间的外在影响, 就需要提前确定空间权值变量。现有有关区域间空间权重变量主要采用邻近标准和距离标准来定义, 然而, 空间权重矩阵更多地是从地理空间联系的角度来确定的, 而区域间碳排放转移属于区域经济管理范畴, 地理空间联系往往不是唯一的决定因素。当研究范围内同时存在高值和低值聚集时, 局部自相关系数会受聚集区域规模的影响。由于研究全国范围的碳排放和重点碳排放研究省区间的碳排放联系, 故本研究选取所有研究单元的局部自相关系数(z 值)为权重矩阵, z值大, 说明该单元的邻居的观测值大; z值小, 说明该单元的邻居的观测值小; z趋向于0, 说明该单元的邻居的观测值不存在聚集现象(随机分布),

β 1i表示第i地区与相邻地区间碳排放份额的竞合关系:β 1i> 0表示某一地区的碳排放会受到邻近地区碳排放强度(或人均碳排放)的溢出效应影响, 其占全国份额会随着邻近地区排放强度(或人均碳排放)的增长而增长, β 1i< 0表示某一地区受到邻近地区排放强度(或人均碳排放)的集聚效应的影响, 其占全国份额随着邻近地区排放强度(或人均碳排放)的增长而下降, β 1i=0则表示无显著影响; 同时动态效应也反映出碳排放份额具有时间依赖性:β 1i> 0表示某一地区上期的碳排放强度(或人均碳排放)对本期的碳排放份额具有正的促进作用, β 1i< 0表示某一地区上期的碳排放强度(或人均碳排放)对本期的碳排放份额具有负的促进作用, β 1i=0表示无显著影响。

β 2i表示当全国碳排放量增长时, 某一地区份额的变化情况:β 2i> 0表示某一省区碳排放强度(或人均碳排放)与其碳排放量占全国份额之间存在收敛效应, 即某一地区碳排放占全国份额会随着该地区碳排放强度(或人均碳排放)量增长而上升, β 2i< 0则表示某一省区碳排放强度(或人均碳排放)与其碳排放量占全国份额之间存在发散效应, 某一地区排放份额会随着该地区碳排放强度(或人均碳排放)量增长而下降, β 2i=0表示无显著影响。

2.1.1 碳排放强度空间格局特征

根据2000— 2010年中国碳排放强度的空间自相关分析可知(表1), 各年Moran’ s I值均为正, 且除2002年z值通过95%的检验外, 其余均在99%的置信水平以上, 检验结果显著, 表明全国碳排放强度具有空间正相关关系; 2000年以来, 碳排放强度水平相似的省区在空间上呈现集中分布, 集聚态势明显, 且“ 十五规划” 之后, Moran’ s I值变化不大, 空间“ 集中” 的趋势较为稳定。

在此基础上进一步研究碳排放强度在局部区域的集聚分散趋势, 识别碳排放强度的“ 冷点” 和“ 热点” 区域。

| 表1 中国2000— 2010年碳排放强度全局自相关Moran’ s I Table 1 The global autocorrelation Moran's I of China carbon emission intensity from 2000 to 2010 |

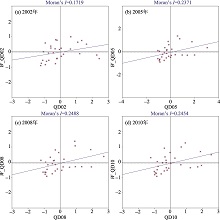

Moran散点图中(图1)的“ 高-高” (HH)和“ 低-低” (LL)象限表明碳排放强度的观测值存在较强的空间正相关, 即空间单元具有均质性; “ 高-低” (HL)和“ 低-高” (LH)象限表明存在较强的空间负相关, 即空间单元存在异质性。从全国2002、2005、2008和2010年这4个年份的Moran散点图来看, 各年份位于HH和LL象限的样本数分别占总量的56%、59%、59%和63%; 相应位于HL和LH象限的样本比例分别为44%、41%、41%和37%。这表明研究时段内碳排放强度的空间异质性(离散分布格局)逐步下降, 但总体上碳排放强度在局部范围内仍具有较高的空间相关性, 局部集聚格局显著。“ 高-低” (HL)显著区是局部高值离群点类型, 即碳排放强度相对高于周围的省份, 主要分布于长江中游和西南地区且只有贵州通过检验; “ 低-高” (LH)区是局部低值离群点类型, 主要分布于靠近东部和南部沿海地区的内陆, 但统计检验显著区较少, 表明这些区域显现的“ 凹点” 现象可能是低概率事件。

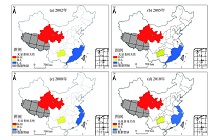

2000— 2010年, 全国碳排放强度的“ 冷点” 区(低值集聚区)空间格局相对较为稳定, 呈现出先减少后增多的趋势, 2005年前, 均分布于东部沿海的长三角地区和南部沿海的珠三角地区, 2005年后主要分布于东部沿海的长三角地区; 碳排放强度的“ 热点” 区分布(高值集聚区)变化不大, 西北甘、青和宁均有分布, 其中西北黄河中游甘、青、宁、陕4省地区作为“ 热点” 区的稳定度较高; 历年“ 热点” 区在数量上呈现稳定趋势(图2)。

| 图1 中国主要年份(2002、2005、2008、2010年)碳排放强度Moran散点图Fig. 1 The Moran scatter diagram of China carbon emission intensity in typical years (2002, 2005, 2008, 2010) |

| 图2 中国主要年份(2002、2005、2008、2010年)碳排放强度空间LISA集聚格局Fig. 2 The LISA spatial agglomeration pattern of China carbon emission intensity in typical years (2002, 2005, 2008, 2010) |

研究时间域内, 显著稳定热点区域分布主要集中在甘、青、宁和陕4省, 这主要因为长期以来西北地区作为我国重要的油气和煤炭基地, 能源资源等原材料的开采消费比例较高, 尤其伴随近年宁蒙沿黄经济带、兰西格经济区和鄂尔多斯盆地地区能源资源的开发, 与全国能源消耗的重心逐渐向西北等地区转移的相关效应紧密相关。而碳排放强度的“ 冷点” 区的集聚主要源于2000年后东部沿海长三角和珠三角的传统高耗能产业逐步向中西部转移, 而在原有区域逐步形成以资本密集和知识创新为驱动的经济结构, 逐步降低对一次能源的依赖程度、提高能源效率的结果。但在2005年后广东省却被排除在了稳定的“ 冷点” 区范围, 一定程度上反映了广东省制造业目前仍然对能源的需求量较大, 其产业结构仍处于向高端制造业与生产性服务业转型升级阶段, 同时, 2008年金融危机对广东中小企业打击较大, 经济总量增速放缓, 导致碳排放强度升高。

“ 高-低” (HL)显著稳定区只有贵州省, 一方面说明该省的碳排放强度始终处于全国较高水平, 这与其长期以来较周边省区经济发展缓慢, 经济发展水平与总量较低、一次能源消耗量大密切相关, 使得其能源效率偏低, 进而推高碳排放强度; 另一方面则反映出其被周边以具有相对较低的碳排放强度经济结构的省份包围, 从而进一步反映出川、渝、湘三省目前的碳排放强度处于相对较低的水平, 这与这些省份目前相对贵具有较高的经济发展速度和较大的经济总量, 从而拉低这些省份的碳排放强度有关。

2.1.2 人均碳排放空间格局特征

根据2000— 2010年中国人均碳排放的空间自相关分析可知(表2), 各年Moran’ s I值均为正, 且除2002、2003年z值通过95%的检验外, 其余均在99%的置信水平以上, 检验结果显著, 表明全国人均碳排放具有空间正相关关系; 2000年以来, 人均碳排放水平相似的省区在空间上呈现集中分布, 集聚态势明显, 且“ 十五规划” 之后, Moran’ s I值变化不大, 空间“ 集中” 的趋势较为稳定。

| 表2 中国2000— 2010年人均碳排放全局自相关Moran’ sI Table 2 The global autocorrelation Moran’ s I of China carbon emission per capita from 2000 to 2010 |

在此基础上进一步研究人均碳排放在局部区域的集聚分散趋势, 识别人均碳排放的“ 冷点” 和“ 热点” 区域。

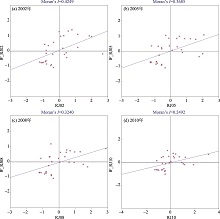

Moran散点图中(图3)的“ 高-高” (HH)和“ 低-低” (LL)象限表明人均碳排放的观测值存在较强的空间正相关, 即人均碳排放空间单元具有均质性; “ 高-低” (HL)和“ 低-高” (LH)象限表示存在较强的空间负相关, 即人均碳排放空间单元存在异质性。从全国2002、2005、2008和2010年这4个年份的人均碳排放Moran散点图来看, 各年份中位于HH和LL象限的样本数分别占总量的72%、66%、66%和72%; 相应位于HL和LH象限的样本比例分别为28%、34%、34%和28%。这表明研究时段内人均碳排放的空间异质性(离散分布格局)呈先下降后上升趋势, 但总体而言, 人均碳排放在局部范围内的空间相关性较高, 局部集聚格局显著。尤其是“ 高-高” (HH)和“ 低-低” (LL)的空间集聚显著性明显。而“ 高-低” (HL)区(局部高值离群点类型, 即人均碳排放相对高于周围的省份)和“ 低-高” (LH)区(局部低值离群点类型, 即人均碳排放相对低于周围的省份)经统计检验显著区较少, 表明这些区域显现的“ 凸点” 和“ 凹点” 现象可能是低概率事件。

| 图3 中国主要年份(2002、2005、2008、2010年)人均碳排放Moran散点图Fig. 3 The Moran scatter diagram of China carbon emission per capita in typical years (2002, 2005, 2008, 2010) |

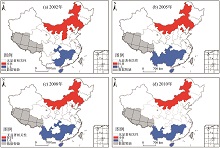

2000— 2010年, 全国人均碳排放的“ 冷点” 区(低值集聚区)空间格局相对较为稳定, 呈现出先增多后减少的趋势, 2005年前, 均分布于长江中游省区和海南省, 而2005年后主要分布于西南、长江中游省区与海南省, 这一期间黔、渝逐步从人均碳排放的“ 冷点” 显著区中剔除; 人均碳排放的“ 热点” 显著区(高值集聚区)分布呈现逐年减少态势, 由2002年的内蒙古、晋、京、津和辽, 到2010年逐步减少至只有内蒙古一个省区(图4)。

| 图4 中国主要年份(2002、2005、2008、2010年)人均碳排放空间LISA集聚格局Fig. 4 The LISA agglomeration spatial pattern of carbon emission per capita in typical years (2002, 2005, 2008, 2010) |

研究时间域内, 人均碳排放热点区域分布主要集中在华北平原与蒙古高原地区, 这主要因为长期以来华北地区作为我国重要的重工业和能源基地, 能源生产与重工业占经济结构比重较高, 尤其近年来对内蒙古煤炭资源开发强度日益增强, 同时内蒙古也是华北电网煤电外送的重要省区, 而该区的人口近10 a没有较大增长, 导致这种高点的集聚始终以该区最为突出。研究时间段内, 晋、辽、京、津逐步从高值“ 热点” 显著区剔除的原因各不相同, 京、津两市的人均碳排放降低主要是由于能源消费结构的转变与人口集聚的原因, 2005年后两市逐步减少一次能源使用量, 同时外来人口大量涌入导致其人均碳排放加速减少; 而辽主要原因在于东北振兴政策加速其传统重工业经济结构转型, 同时受技术进步的影响促使其碳排放总量减少, 进而从根本上导致其人均碳排量减少; 而晋则是因为近年来受国家煤炭生产宏观调控的影响, 煤炭产量逐年减少, 相关绿色开采与环境治理政策的实施, 导致其人均碳排放逐步降低。

研究时间段内人均碳排放稳定“ 冷点” 区范围变化经历了先增多后减少的过程, 原因较为复杂。赣、湘、桂和琼始终处于显著状态, 这与这4省(区)在10 a间产业结构没有较大变化直接相关; 2005年, 云贵两省进入显著“ 冷点” 区范围, 原因在于西部大开发战略实施的最初5 a两省的经济发展增速较周边省区慢, 其能源需求增速也较相邻的川有较大差距, 间接导致其人均碳排放量相对周边省区低; 而2005年后, 渝、贵逐步从显著“ 冷点” 区范围内剔除的原因也不相同, 贵2005年后火电装机规模逐年上升, 特别是2008年受经济大环境影响, 大部分水电停机, 而相应火电机组则满负荷运转导致该地区的碳排放量剧增, 直接导致其人均碳排放的增长; 而渝主要因为其经济发展提速, 导致其能源需求量急剧增长, 从而导致人均碳排放的增高。

全国范围内人均碳排放没有出现显著的“ 凸点” 和“ 凹点” 现象, 没有出现显著相关性的区域包括我国西北、中原区、东北地区与整个东南沿海地区, 这些地区形成一个近似“ Y” 型区, 表明这一“ Y” 型区三个方向上相邻省区人均碳排放量并没有较大的差距, 反映出三个方向上经济发展水平与结构的相似性导致了这一现象的发生。东北地区由于历史原因, 其经济结构相似度较高, 人均碳排放差异不大; 而东部沿海地区是我国改革开放的先行区, 30多年来形成了京津冀、山东半岛、长三角、海西与珠三角五大城市群, 由其经济发展程度集聚了相应的人口规模, 而这些城市群在经济结构与经济发展水平上并没有实质性的差异, 同样导致了整个东南沿海地区的人均碳排放差异不大; 而西北与中原地区近10 a来受西部大开发、中部崛起和东部沿海地区产业梯度转移发展的影响, 使得相关高耗能产业在空间上逐步向中西部布局, 经济发展规模扩大同样集聚了相应人口规模, 而西北和黄河中下游地区依赖其能矿资源优势形成的工业结构相似性更高, 直接导致这一区域范围内人均碳排放量差异不明显。

2.1.3 原因分析

碳排放强度与人均碳排放的空间相关分布特征产生原因可能有以下两点:

一是国家和地区碳减排政策的制定和实施效果逐渐呈现。发达地区将一些高污染高耗能的产业转移到其他地区, 而东部沿海地区之间的经济联系较为密切, 产业发展水平高, 其碳排放强度与人均碳排放被其较大的经济总量拉低, 同时, 由于长时间形成的合作分工发展, 发达地区共生模式具有一定的相似性, 导致地理空间位置较为邻近的中国东南部沿海发达省区呈现碳排放强度空间L-L模式, 但人均碳排放没有同步产生此模式, 原因在于东部地区虽然集聚大量人口, 但其碳排放总量依然处于高位, 人口集聚并没有拉低人均碳排放量, 反而因为城市的集群发展导致能源消耗量依然较高, 使得人均碳排放仍处于增长阶段。而西部欠发达地区, 尤其是西北省区经济总量偏低, 经济发展长期依赖高能耗, 2000年初其碳排放强度和人均碳排放空间集聚均表现为较高水平, 在地理空间上表现为高碳排放强度的H-H模式区域集群的特征, 这也是和该地区产业结构与区域位置有着一定的关系; 但该地区人均碳排放H-H模式省份个数逐步减少, 从一开始的内蒙古、辽、晋、京、津逐渐呈现缩减为内蒙古单一省区, 是由于该部分省区不断控制能源总体消耗的同时, 产业发展重新集聚了大量人口, 人口的增长效应拉低了人均碳排放水平, 而相对H-H模式稳定的内蒙古地区则是由于其长期以资源开发为主导产业的发展模式没有显著改变, 城镇化的推进缓慢与产业结构水平的停滞不前导致其人口集聚能力较弱, 使其人均碳排放始终处于高位。

二是处于中部地区的相关省份在碳排放强度与人均碳排放上没有呈现显著的相关模式, 表明这些地区碳排放转移在空间分布具有异质性。原因在于中部地区联结东西两大区域的特殊区位和国家的区域板块开发战略, 使其所具备的产业形态往往是东部地区的上游产业和西部地区的下游产业, 人才、技术储备和相关产业资源积累主要针对东部地区相关产业转移承接和利用西部能矿资源优势形成的相关产业, 同时, 这部分地区各省区在承接产业转移与承接碳排放转移上存在较大的差异, 经济发展与人口流动导致的碳排放更为发散。

2.2.1 碳排放强度空间溢出分析

由碳排放强度空间溢出模型计算得到结果如表3所示③(③由于统计数据获得原因, 1980— 2000年碳排放数据由各省区能源消耗标煤核算, 2000— 2010年各省区碳排放按能源消耗类型计算。)。依据表3, 从中国省区碳排放的份额与碳排放强度空间滞后变化关系中可以得出未来碳排放强度上各省(市、自治区)的竞合规律:经济发达的京、津、沪和鲁、苏、浙、闽、粤等东部沿海省份的份额虽然较大, 但趋于稳定, 而且在新增排放量中所占的比重呈下降趋势, 京、津、沪、鲁、苏、浙对邻近地区如晋、冀、豫、皖、内蒙古等省区产生的溢出效应较为显著(β 1i> 0), 即高碳排放强度会产生高碳排放区域的溢出, 这主要是因为这些经济发达地区从邻近地区输入能源, 碳排放强度的增长会拉动邻近地区的碳排放份额, 呈现更加快速增长的态势。西北地区省份尤其是宁、内蒙古、陕、甘沿黄经济带受到周边地区溢出效应的影响较为显著; 而云、贵、川、闽、粤与周边地区的净相邻效应则不显著; 传统的重工业基地如东北三省的碳排放份额有所下降, 且区域碳排放强度溢出效应不显著; 中部(两湖)的份额有所上升, 但中部省份受到沿海地区碳排放强度溢出效应的影响较为显著, 而东北地区和西南地区与邻近地区的净相邻效应不显著, 这是由于该部分地区区内产业用能需求与能源需求相对平衡所致。

| 表3 碳排放强度空间溢出模型分析结果 Table 3 The results of carbon emission intensity spatial spillover model analysis |

碳排放强度与该省碳排放量占全国份额存在显著收敛效应的地区(β 2i> 0)主要集中在中西部能源输出省份和西南地区(云、贵、川、内蒙古、新疆、陕、甘、宁、青、晋冀、豫), 而经济发达的沿海省区的发散效应(β 2i< 0)相对显著。从动态效应角度分析, 东部大部分经济发达的能源输入省区β 1i> 0, 说明该部分省区碳排放份额对碳排放强度具有时间依赖性, 上期的碳排放强度对本期的份额具有促进作用, 这是由于该部分省区的经济社会发展仍需要大量的能源消耗, 虽然经济规模逐步增大, GDP总量逐年上升导致碳排放强度降低, 但区域碳排放仍处于惯性增长阶段, 同时该部分地区β 2i< 0, 说明其碳排放份额随着碳排放强度增长而下降, 表明东部经济发达省份的碳排放增速正在放缓, 体现为沿海经济发达地区的发散效应相对显著; 而绝大多数产能或以能源产业为主的省区β 1i< 0, 说明上期的碳排放强度对本期的碳排放份额具抑制作用, 这是由于该部分省区逐步意识到本省区过度依赖能源的产业结构, 正在逐步向更高级的产业结构转型, 同时, 该部分地区β 2i> 0, 说明碳排放份额随着碳排放强度增长而增长, 表明该部分地区的碳排放增速依然较快, 集中体现在中、西部地区与冀等一些传统能源产品输出省区的碳排放强度与碳排份额的收敛效应相对显著。

2.2.2 人均碳排放空间溢出分析

由人均碳排放空间溢出模型计算得到结果如表4所示。依据表4, 从中国区域碳排放的份额与人均碳排放空间滞后变化关系中可以得出未来人均碳排放上各省区市的竞合规律:经济发达的京、津、沪和鲁、苏、浙、闽、粤等东部沿海省份的人均碳排放水平较高, 但趋于稳定, 人均碳排放的溢出效应显著区域主要集中在环渤海京、津、冀、内蒙古、晋、鲁和长三角的苏、浙、沪地区(β 1i> 0), 环渤海地区溢出效应主要对西北部邻近区域, 长三角地区溢出效应主要对沿长江上游方向, 西部地区的关中地带和陇海— 兰新沿线的人均碳排放较高, 也存在一定的溢出效应, 即高人均碳排放地区会产生高碳排放区域的溢出, 而溢出效应显著的地区与我国主要城市群区域基本吻合, 这主要是因为这些城市群作为主要的能源输入和人口集聚区域, 其经济社会发展必然对邻近地区的产业结构与人口规模造成影响, 逐步形成相应的区域分工格局, 这些地区人均碳排放的增长会拉动邻近地区的碳排放呈现更加快速增长的态势, 同时城市对人口的集聚效应使得人均碳排放的溢出效应进一步强化; 中部(两湖、徽、赣)和云贵高原的人均碳排放存在集聚效应(β 1i< 0), 即该部分地区人均碳排放的增长会导致其碳排放总量在全国份额的下降, 这是由于该部分省区主要是承接东部产业转移与工业发展水平相对滞后的地区, 其经济发展虽然会导致碳排放量的稍有升高, 但人口的集聚效应并不显著, 反而往往是人口流出地, 这样就导致了该地区人均碳排放量逐步增高, 而碳排放总量在全国的份额却并没有增长, 显现出相应的集聚效应; 传统的重工业基地东北三省、闽、琼的人均碳排放溢出效应不显著, 闽与周边地区的净相邻效应则不显著。

| 表4 人均碳排放空间溢出模型分析结果 Table 4 The results of carbon emission per capita spatial spillover model analysis |

人均碳排放与该省碳排放总量占全国份额存在显著收敛效应地区(β 2i> 0)主要集中在中西部能源输出省份, 而经济发达的沿海地区的发散效应(β 2i< 0)相对显著。从动态效应角度分析, 东部沿海大部分城市群发育成熟的能源输入省区β 1i> 0, 说明该部分省区碳排放占全国份额对人均碳排放具有时间依赖性, 上期的人均碳排放对本期的份额具有促进作用, 这是由于该部分省区的经济规模增大导致大量人口集聚, 城市化进程加速, 虽然导致人均碳排放增长放缓, 但该部分区域碳排放仍处于增长阶段, 同时该部分地区β 2i< 0, 说明东部沿海省区的碳排放份额随着人均碳排放增长而下降, 同样表明东部经济发达省份的碳排放增速正在放缓, 体现为经济发达的沿海地区的人均碳排放对区域碳排放占全国份额的发散效应相对显著; 西南人口流出的欠发达省区或中部承接东部产业转移处于产业转型的省区β 1i< 0, 说明上期的人均碳排放对本期的碳排放份额具有抑制作用, 这是由于该部分省区正处于产业结构升级的过渡阶段(中部两湖地区)或是城市由于集聚能力较差而导致的人口外迁(云、贵、青)效应结果, 这些地区目前的工业化进程虽然会导致人均碳排放增长, 但是该区域的碳排放份额并没有升高, 而结构的调整和虚假城市化效应将上期的人均碳排放对本期的碳排放份额降低进一步强化; 同时, 中、西部大部分地区处于快速城市化和产业升级的阶段, 该部分地区β 2i> 0, 其碳排放占全国份额随着人均碳排放增长而增长, 说明该部分地区的碳排放总量增速在逐步加速, 城市化进程和产业结构重化导致的碳排放量高速增长, 表现为人均碳排放收敛效应显著。

从目前国土空间开发格局来看, 我国在一定条件下已经形成长期的区域社会经济东、中、西梯次发展的态势或格局, 并且在不同区域内形成了相对的“ 热点” 与“ 冷点” 集聚区, 存在着“ 极化效应” 和“ 溢出效应” 的相互作用, 前者是指邻近的落后地区的优质生产要素向先进的中心区域聚集, 后者则是指中心区域的生产技术、经验、投资等要素向邻近的落后地区扩散。本研究利用空间相关模型, 深入分析我国的区域碳排放空间特征, 并利用空间滞后模型揭示我国不同区域的碳排放溢出与集聚效应, 为未来我国区域碳减排方案和相关政策制定提供科学依据。

综上分析, 我国省区碳排放强度局部范围内具有较高的空间相关性, “ 冷点” 区与“ 热点” 区空间格局相对稳定, 人均碳排放局部范围内空间相关性较低, 没有出现显著的“ 凸点” 和“ 凹点” 现象。碳排放强度溢出效应显著区域主要集中在东部沿海经济发达省区与中西部传统能源产品输出省区; 人均碳排放溢出效应显著的区域主要集中在环渤海与长三角城市群聚集的省区, 中部(两湖、徽、赣)和云贵高原的人均碳排放存在一定集聚效应; 但东部沿海经济发达省区碳排放强度与人均碳排放对其各自省区碳排放占全国份额的发散效应显著, 而中西部能源产品输出省份与其各自省区所占份额的收敛效应显著。

从全国范围来看, 未来应严格控制东部发达地区的碳排放总量, 对于中部地区则应重点控制碳排放强度, 而西部地区应充分利用对碳排放强度与人均碳排放的控制与监测, 实现其产业技术升级与结构优化的倒逼机制。

1)分区域因地制宜制定排放控制措施, 重点控制碳排放强度与人均排放的热点溢出区域

重点控制碳排放强度与人均排放水平高, 增速又较快的溢出效应热点省区, 如西北地区的内蒙古、晋等省区; 适当控制碳排放强度与人均排放水平趋中, 增速较为稳定的集聚效应冷点省区, 如两湖、云、贵、赣、徽等中部与西南省份。从区域碳排放的溢出效应来看, 对于区域间碳排放转移, 不能产生正向的经济增长效应的产业转移, 应严格执行国家相关政策法规, 对落后产能进行淘汰。

2)西北溢出与收敛效应显著省份应加快产业结构优化升级, 改变资源密集与高碳产品出口贸易格局

西北碳排放强度与人均碳排放溢出效应显著区域亟需加快产业结构优化和升级, 改善贸易结构。我国油气能源供给不足, 同时碳减排压力巨大, 资源密集型产品出口增长不可持续, 必须加快西部产业结构优化和升级, 促进传统重化工业向低消耗、轻污染、高技术产业拓展和结构优化升级, 延长产业链, 提高附加值, 改变西部传统以出口高碳产品为主的贸易格局, 减少贸易中的碳泄露, 有效抑制该部分地区碳排放强度与人均碳排放对碳排放份额的收敛效应。利用碳排放控制监测形成的倒逼机制, 促进该区域的产业技术水平升级与结构优化。

3)东部溢出与发散效应显著的城市群集聚区域应做好区域合作治理与城市功能布局, 促进低碳城市建设, 实现区域碳平衡

城市群低碳发展的区域合作目的不仅要推动城市群区域经济发展, 更重要的是要控制城市群区域的碳排放。对于我国城市群所处不同的发展阶段, 对溢出热点城市群碳排放目标进行严格控制, 通过区域合作, 实现城市群内部不同功能城市的分工合作和资源最优化组合, 依托高效公共交通体系促进城市群一体化发展, 进一步强化该部分地区碳排放强度与人均碳排放对碳排放份额的发散效应。同时, 积极应用低碳技术, 从城市规划层面推动低碳城市建设, 实现区域碳平衡。

致谢:匿名审稿人对本文提出了十分宝贵的建议,在此表示感谢!

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|