第一作者简介:余正军(1984- ),男,汉族,四川仪陇人,讲师,主要从事旅游与GIS研究。E-mail: yuzhengjun2216@aliyun.com

世界遗产是全人类共有的财富。分析我国世界遗产的分布状况,揭示其空间分布特征及规律,能够为我国世界遗产的申报、管理和保护规划提供科学依据。论文运用Excel及GIS软件,详细分析了我国世界遗产的数量特征及空间分布特征,并探讨形成各种空间分异规律的原因。结果表明:中国世界遗产的发展经历了三个阶段;世界遗产在空间分布上呈现出一定的集聚趋势;各类型世界遗产在东中西部、南北地区、三级阶梯等地理区域上呈现出不同的空间分布特征;世界遗产的分布受到自然、社会经济、人文等众多因素的影响。

World heritages are the common wealth of all mankind. To analyze the distribution of world heritages in China, reveal the characteristics and regularity of the spatial distribution, can provide scientific basis for declaration, management and protection plans for the world heritages. This paper, with the help of Google Earth, fixed the position of world heritages in China on the map. Then, by using Excel and GIS software, detailedly analyzed the quantity characteristics and spatial distribution characteristics of world heritages in China, and also investigated the causes of the variety of spatial distribution. The results show that: the work on world heritages in China has gone through three stages, respectively, initial stage, leap transition stage, steady development stage. The world heritages show a trend of agglomeration on spatial distribution, which mainly distributed in a circle, the center of the circle being in Henan, the radius being 1017.6 km. All kinds of world heritages display different spatial distribution characteristics in different divisions of geographic regions, such as in the division of east-middle-west, south-north, or Three Terrains, respectively. The natural heritages mainly distribute in the western region and the southern region, but the cultural heritages mainly distribute in the central and eastern region and northern region. From the Three Terrains point of view, the world heritages in China mainly distribute on the second and third steps. The distribution of world heritages in China is affected by many factors, such as natural, socio-economic, human etc. And then relevant countermeasures were put forward, including: continue the world heritage declaration, maintain stable and rapid economic development, strengthen the protection of the world heritage etc.

在地球亿万年的演变过程中, 留下了许多让世人叹为观止的自然景观; 同样, 在人类的进化过程中, 我们的祖先也用勤劳和智慧创造了许多具有突出意义和普遍价值的文物古迹。这些自然景观和文物古迹很有可能就成为今天的世界遗产。世界遗产是指被联合国教科文组织世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的不可再生资源。然而, 随着全球范围内工业化进程的加速, 世界遗产受到了严重的威胁[1]。为保护这些宝贵的财富, 1972年11月联合国教科文组织在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》(简称《世界遗产公约》), 该《公约》的宗旨在于促进各国和各民族之间的合作, 为保护世界遗产作出积极贡献。《公约》对文化和自然遗产的标准作了明确规定, 它是保护世界遗产的根本大法[2, 3]。为了落实《公约》的规定, 1976年, 联合国教科文组织成立了世界遗产委员会。该委员会负责对各缔约国申请列入《世界遗产名录》的遗产进行审议, 并最终决定入围名单。

2014年6月25日, 第38届世界遗产委员会大会在卡塔尔首都多哈闭幕。此次会议上, 经过委员会专家和学者的讨论和审议, 最终有26项遗产新增为世界遗产。其中, 新增自然遗产4项, 文化遗产21项, 文化与自然双重遗产1项。截至此届遗产大会结束, 《世界遗产名录》收录的全球世界遗产总数已经突破1 000项, 达到1 007项, 其中包括779项世界文化遗产(含文化景观遗产), 197项自然遗产, 31项文化与自然双重遗产。

我国于1985年加入《世界遗产公约》, 成为缔约国, 1987年我国拥有了首批世界遗产, 共6项, 其中文化遗产5项, 双重遗产1项。在近30 a的历程中, 我国政府及相关组织一直致力于世界遗产的申报及现有世界遗产的保护[4, 5], 从而使得我国世界遗产的数量逐年增加, 并且保护状况也得到了世界遗产委员会的认可。在第38届世界遗产大会上, 我国有两项文化遗产被列入《世界遗产名录》, 一项为“ 大运河” , 另一项为“ 丝绸之路:长安— 天山廊道的道路网” 。至此, 我国的世界遗产总数增至47项, 居世界第二。在我国的47项世界遗产中, 自然遗产、文化遗产、双重遗产和文化景观的数目分别为10、30、4和3。由于2014年我国新增的两项世界遗产不仅涉及的遗址遗迹特别多, 而且遗产存在跨越众多省份、甚至跨国的情况, 因此, 本文的分析数据都截止到2013年, 即:遗产总数为45项, 自然遗产、文化遗产、双重遗产和文化景观的数目分别为10、28、4和3。

将截至2013年底我国世界遗产的基本情况制表(表1)。

| 表1 我国世界遗产名录 Table 1 World heritage list in China |

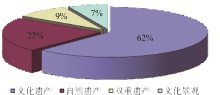

将各遗产类型所占比例制图(图1)。由表1及图1可知, 我国各世界遗产比例不平衡, 以文化遗产居多, 有28项, 占遗产总数的62%, 自然遗产有10项, 占22%, 双重遗产和文化景观遗产分别为4项和3项, 各占遗产总数的9%和7%。就全世界范围来看, 2013年共有世界遗产981项, 包括自然遗产191项, 文化遗产759项(含文化景观), 双重遗产31项, 同样以文化遗产所占比例最大, 达77%, 双重遗产所占比例最少, 仅为3%。说明我国世界遗产的基本情况与全世界范围内世界遗产的基本情况是相符的, 但考虑到我国是一个拥有多种地形地貌、气候类型、植被类型等的大国, 并且拥有广阔的海域面积, 因此未来我国在世界自然遗产的申请方面, 特别是水体遗产的申请方面还有很多工作可做, 因为截至2013年, 我国跟水有关的自然遗产很少[4, 6]。2012年11月17日, 国家文物局公布了最新的《中国世界文化遗产预备名单》, 包含45项文化遗产。2013年10月29日, 国家住建部发布156号文件, 对《中国国家自然遗产、自然与文化双遗产预备名录》予以更新。更新后, 我国国家自然遗产预备名录名单包含28处, 国家自然与文化双遗产预备名录名单包含18处。其中列入《世界遗产预备名单》中的中国自然遗产包括11项、自然与文化双重遗产包括9项。由于《世界遗产预备名单》是世界遗产的来源, 所以可以看出, 在相当长的一个时期内, 我国的世界遗产还会以文化遗产为主。另外, 值得注意的是, 我国拥有《公约》所规定的所有世界遗产类型, 是世界遗产类型最齐全的国家之一; 其次, 北京是世界上拥有世界遗产数量最多的城市, 共有6项世界文化遗产, 分别为周口店北京人遗址、长城、明清皇宫、北京天坛、颐和园、明清皇家陵寝; 再次, 我国还是世界上拥有双重遗产最多的国家之一, 共有4项双重遗产, 分别为泰山、黄山、武夷山、峨眉山— 乐山风景名胜区。在双重遗产上能与我国媲美的只有澳大利亚, 也拥有4项, 拥有2项双重遗产的国家有4个, 分别为西班牙、希腊、秘鲁、土耳其, 拥有1项双重遗产的国家有16个。

自1985年成为《世界遗产公约》的缔约国以来, 我国世界遗产得到了长足发展, 世界遗产总量已经跃居世界第二。我国各年份世界遗产获批数量如图2所示。由图可将我国世界遗产发展大致分为3个阶段。

| 图2 1987— 2013年我国历年获批遗产数量Fig. 2 Number of authorized world heritages in each year during 1987 to 2013 |

1)起步阶段(1987— 1989年)

1985年11月22日, 第六届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议批准加入《保护世界文化和自然遗产公约》, 使我国成为该公约的第89个缔约国。之后, 我国政府更加重视世界遗产申报和保护工作。1987年, 我国有6处遗产被列入《世界遗产名录》。但整个20世纪90年代以前, 我国只拥有6项世界遗产, 即1988、1989连续两年我国世界遗产获批数量均为0。这应该主要是受当时国内政治、经济形势影响, 政府无暇顾及世界遗产的申报。

2)跳跃式过渡阶段(1990— 2002年)

从20世纪90年代起, 鉴于认识到保护世界遗产的重要性以及获得世界遗产称号所能带来的巨大经济、社会等效益, 各国积极投入到世界遗产的申报中, 中国也不例外。但由于国内专家、学者认识的局限以及对世界遗产委员会工作机制、方法的不熟悉, 使得本阶段我国各年份世界遗产获批数量呈现跳跃式的发展, 即某些年份获批世界遗产数量较多, 某些年份获批数量为0。本过渡阶段又可分为两个小阶段:1990— 1996年为“ 急” 跳跃阶段, 此阶段偶年份有获批遗产, 而奇年份无获批世界遗产; 1997— 2002年为“ 缓” 跳跃阶段, 此阶段除2002年外, 每年都有世界遗产获批, 但数量上存在较大差异, 曲线存在较为明显的波峰。本阶段我国共有22处遗产被列入《世界遗产名录》。

值得一提的是, 由于申报世界遗产的国家和所报的项目越来越多, 为了更多地照顾尚没有世界遗产的国家, 2002年4月28日召开的世界遗产委员会第26届会议决定, 今后审批世界遗产的条件将更加严格, 一个国家一次最多申报两处遗产。

3)平稳发展阶段(2003年至今)

经过前两个阶段的发展, 我国世界遗产在数量上已经取得了较大成绩, 拥有了28项世界遗产。但伴随着急速的“ 申遗” 步伐, 我国世界遗产在保护上出现了一些问题, 甚至某些世界遗产遭受了严重的破坏, 受到了世界遗产委员会的警告, 面临着列入《世界濒危遗产名录》的危险[7, 8]。为了把更多的精力投入到世界遗产的保护中来[9, 10], 我国减缓了世界遗产的申报速度。当然, 也由于受到第26届世界遗产大会的限制, 我国每年最多能申报两项世界遗产。不过, 自2003年以来, 我国每年都有遗产列入《世界遗产名录》, 几乎没有名额的浪费。至2013年, 本阶段共有17项申报遗产获批, 从而使我国的世界遗产总数达到45项, 居世界第二。

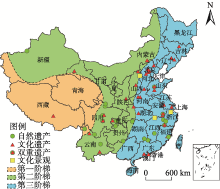

本文借助Google Earth, 查找出我国45项世界遗产的经纬度, 然后在ArcGIS软件中, 依据所采集到的经纬度数据, 将各世界遗产定位在1:100万中国地图上(截止2013年, 我国共有世界遗产45项, 但多处遗产地跨省区分布, 为了完整表示世界遗产在各省、区、市的具体分布情况, 本文将把跨省区的遗产在对应省区都进行定位标注, 但如果某一项世界遗产在一个省区内分布在两个不同地方, 则只在该省区标注一次, 因此, 本文最终在地图上标识出的世界遗产总共有58处, 其中自然遗产17处, 文化遗产34处, 双重遗产和文化景观分别为4处和3处。计算遗产在各区域所占比例时, 区域内位于不同省、市、区的同一项遗产按一处对待, 遗产总数扔按45计算, 因此, 会出现相关比例之和大于1的情况。下同。), 并利用该软件的空间统计分析工具, 对世界遗产的空间分布特征进行具体分析。相对于传统的数据分析软件, ArcGIS能够更加完美地展示世界遗产的空间布局, 从而也能获得更科学的分析结果[11, 12, 13]。分析我国世界遗产的空间结构特征, 揭示空间分布规律, 对于我国发展遗产经济具有重要的指导意义。

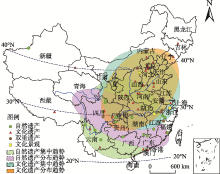

我国世界遗产的空间分布如图3所示。从图中可以看出, 我国世界遗产基本上分布在以111° 43.4′ E、33° 24.1′ N(位于河南省内)为圆心, 1 017.6 km为半径的区域内, 此区域含有世界遗产33项, 占世界遗产总量的73.3%。其中, 自然遗产7项, 文化遗产19项, 文化景观3项, 4项双重遗产也全部位于此区域内。这个区域是我国两大水系— — 黄河与长江的中下游阶段, 此区域不仅在长期的地球演化过程中形成了众多自然景观, 同时, 这个区域自古以来也是人类活动最频繁的区域, 我国的“ 九大古都” 都位于这个区域, 因此也遗留下了许多人文古迹。自然与人文的交融, 使得这个区域遗产如此丰富也就不足为奇。另外, 遗产整体呈现东北— 西南分布趋势。

从省域结构看, 在我国34个省级行政区中, 除天津、上海、香港、台湾、黑龙江、宁夏、青海、广西、海南等9个省、区、市外, 其他25个都有世界遗产的分布, 占省级行政区的73.5%。按地图上标记的58处世界遗产计算, 我国每个省级行政区平均有1.7项世界遗产。位于平均值以上的有18个省、区、市, 其中北京拥有6项世界遗产, 居全国首位, 仅次于北京的是四川和云南两个省份, 都拥有5项世界遗产。辽宁、河南、山西、江西、福建五省各拥有3项世界遗产。有10个省级行政区拥有2项世界遗产。四川和福建是全国拥有世界遗产类型最多的省份, 都拥有自然遗产、文化遗产、文化和自然双重遗产等三类遗产。拥有两类世界遗产的省级行政区有8个, 拥有一类世界遗产的省级行政区有15个。

将自然遗产和文化遗产的分布及集中趋势制图(图4)。就自然遗产而言, 主要分布在以107° 39.8′ E、29° 28.6′ N(位于重庆市内)为圆心, 971.1 km为半径的范围内。此区域含有自然遗产8项, 占世界自然遗产总量的80%。整个自然遗产呈现东南— 西北的分布趋势。拥有自然遗产最多的省份为四川和云南, 各拥有3项, 其次是江西、湖南、贵州, 各拥有2项自然遗产。另外, 截至2013年, 除了“ 新疆天山” 外, 所有的世界自然遗产都分布在20° ~40° N之间, 并且主要集中在30° N附近。30° N是一条神奇的纬线, 沿此纬线前行, 既存在着许多令人难解的神秘、怪异现象, 存在着许多地球文明信息, 又有许多奇妙的自然景观。或许, 这也是众多自然遗产集中于此的原因之一。而文化遗产主要分布在以113° 11.4′ E、35° 31.4′ N(位于河南省内)为圆心, 968.8 km为半径的范围内。此区域含有文化遗产19项, 占世界文化遗产总量的70.4%。文化遗产的分布趋势与所有世界遗产的总体分布趋势一样, 呈现东北— 西南方向。拥有世界文化遗产最多的北京, 共6项, 其次是辽宁和河南, 各有3项, 河北、山西、湖北、江苏、云南各有2项世界文化遗产。文化遗产主要指跟人类活动有关的文物、建筑群、遗址等, 因此人类活动历史越悠久、与自然相互作用力度越大的区域, 越容易有世界文化遗产的出现。我国世界文化遗产的集中范围, 恰巧是我国历代以来人类活动最剧烈的区域之一。此区域内的“ 九大古都” , 在历史上都是一定时期内全国的政治、经济、文化活动的中心, 黄河文明与长江文明在此繁衍、交融, 我们的祖先在此留下了大量的遗址、遗迹。

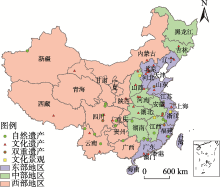

根据经济发展水平与地理位置, 我国大致可分为东、中、西部三部分(本文空间分析所涉及到的东部包括北京、天津、上海、辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、台湾、香港、澳门; 中部包括黑龙江、吉林、山西、河南、湖北、江西、安徽、湖南; 西部包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、云南、贵州、西藏、广西、内蒙古。南方包括江苏、浙江、上海、湖北、湖南、四川、重庆、贵州、云南、广西、江西、福建、广东、海南、西藏、台湾、香港、澳门; 北方包括北京、天津、内蒙古、新疆、河北、甘肃、宁夏、山西、陕西、青海、山东、河南、安徽、辽宁、吉林、黑龙江。)。东、中、西部三个区域拥有的遗产分别为17、15、17(图5), 从遗产绝对数量上来看, 似乎三个区域不存在太大的差别, 但如果从三个区域的国土面积上来看, 则差别是十分明显的。东、中、西部三区域所占国土面积比例分别为11.8%、17.5%、70.7%, 也就是说面积广袤的西部地区, 以七成的国土面积, 只承载了三成多的世界遗产。并且西部地区的遗产主要为世界自然遗产, 有8项, 占自然遗产总量的80%。文化遗产数量也为8项, 但仅占文化遗产总量的28.6%。另外, 拥有双重遗产1项。这是由特殊的自然环境和社会环境所决定的。我国西部地区有着优美的自然风光, 并且地质活动强烈, 有着大量的地球演化痕迹, 因此自然遗产数量众多也就不足为奇。西部地区在历史上属于人烟稀少之地, 人类活动足迹相对较少, 人类对自然的改造也较小, 因此文化遗产的数量不多, 但也不乏一些令人惊叹的文化遗产, 如秦始皇陵兵马俑、布达拉宫、敦煌莫高窟、丽江古城等。由于世界遗产的申请、保护都需要大量的资金投入, 而西部地区目前是我国经济发展相对比较落后的区域, 虽然拥有不少资源, 但当地政府可能会将有限的资金更多地投入改善民生中去。不过, 近年来随着西部大开发越来越深入的推进, 我国西部地区的社会、经济等方面都发生了很大变化, 未来应该会有更多的西部地区的遗产列入《世界遗产名录》。从最新的《中国世界文化遗产预备名单》也可以看出国家对西部地区世界文化遗产申报的重视, 在45项预备遗产中, 位于西部地区的有24项, 占53.3%。

东、中部地区的遗产以文化遗产为主, 共有20项, 占文化遗产总数的71.4%, 而自然遗产数量却只有3项, 仅占自然遗产总数的30%, 该区域还拥有双重遗产和文化景观各3项。在拥有世界遗产的东、中部省级行政区中, 除了吉林、澳门各拥有1项世界遗产外, 其他都拥有两项及以上的世界遗产。而且存在一个现象, 如果一个省区拥有较多的世界遗产, 那么其相邻省区往往也会拥有较多的世界遗产。当然, 世界遗产不是人为创造的, 但人与人、政府与政府之间是能相互影响的, 这种集聚效应也许就是相关人员之间不断影响, 提高对世界遗产申报、保护的结果。

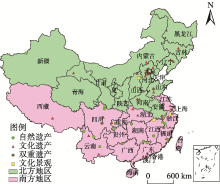

我国北方地区与南方地区的面积之比接近6:4, 两个区域的世界遗产在数量上也没有太大的差距, 北方地区有世界遗产22项, 南方地区有世界遗产24项, 接近1:1(图6)。但在遗产种类上, 两个区域却有着显著差别。北方地区以文化遗产为主, 共有文化遗产18项, 占北方地区世界遗产总数的81.8%, 而自然遗产仅有1项, 为新疆的天山, 双重遗产和文化景观各有2项和1项。而南方地区的自然遗产和文化遗产数量相当, 各有9项和11项, 另有2项双重遗产和2项文化景观。自然遗产和文化遗产分布的省级行政区都有9个, 由于西藏仅有1项文化遗产, 而西藏的面积较大, 所以使得文化遗产所在省区的面积比自然遗产所在省区的面积大, 但就各自分布的9个行政区域内每106 km2面积上所拥有的遗产数来比较, 自然遗产为4.6项/106 km2, 而文化遗产为4.0项/106 km2, 低于自然遗产的数量。

南北区域世界遗产种类及其分布的差异主要是由地理环境和社会、经济环境的差异所决定的。北方地区的黄河流域, 在历史上长期引领着中华文明的发展, 此区域一直是全国政治、经济、文化的中心, 帝王相府、皇家陵寝等人文遗产不计其数。我国“ 九大古都” 中, 除了江苏南京和浙江杭州, 其余7个都位于北方, 因此北方地区拥有我国80%以上的文化遗产也就不足为奇。而我国南方地区主要属于长江流域, 气候类型多样、地形地貌复杂, 自然遗产资源非常丰富, 但世界自然遗产数量却不是十分令人满意, 这主要是受社会、经济环境的影响。历史上, 南方大部分区域属于“ 蛮夷” 之地, 社会、经济的发展远远落后于北方。改革开放以后, 南方特别是东南部区域的经济得到了飞速发展, 人们的认识也逐渐提高, 对世界遗产的申报和保护越来越重视, 相应的获批的世界遗产数量也越来越大, 特别是2002年以后, 南方地区获批世界遗产的数量远远超过了北方地区(图2)。2002年底, 南方地区总共有12项世界遗产, 而北方地区有16项, 而2003— 2013年, 短短11 a间, 南方地区的世界遗产增加了11项, 而北方地区仅仅增加了6项, 南方地区的增加量几乎是北方地区的2倍。随着世界遗产申报工作的不断推进, 国家也越来越重视南方地区文化遗产的申报。最新的《中国世界文化遗产预备名单》中, 位于南方地区的有32项, 占预备名单总数的71.1%。

人类活动、动植物资源等都受到地形、地貌的影响。当然, 与之有关的世界遗产的分布也会受到地形、地貌的影响。我国地势西高东低, 呈三级阶梯状下降。三级阶梯不仅对我国工农业等国民产业和水资源、森林资源等自然资源的分布有影响[14, 15], 对世界遗产的分布也有着重要影响(图7)。

世界遗产在第一、二、三阶梯上的数量分别为2、19、25, 分别占遗产总量的4.4%、42.2%和55.6%。可以看出, 我国的世界遗产主要分布在第二、三阶梯上, 并主要集中在第二、三阶梯的过渡带上。第一阶梯只有布达拉宫一项文化遗产和云南三江并流一项自然遗产。自然遗产和文化遗产在第二阶梯上分别为8项和10项, 数量相当, 另有1项双重遗产(峨眉山─乐山风景名胜区)也位于第二阶梯上。而在第三阶梯上, 自然遗产和文化遗产的分布则存在较大差异。第三阶梯共有文化遗产17项, 占遗产总量的37.8%, 而自然遗产仅有两项, 占遗产总量的4.4%, 双重遗产和文化景观各为3项。可以得出结论:我国的世界自然遗产集中分布于第二阶梯上, 而文化遗产主要分布在第三阶梯上。造成这种情况的自然原因在于:第三阶梯地势平坦, 地形以平原、丘陵为主。拥有众多的平原, 如东北平原、华北平原、长江中下游平原等, 这些区域人类活动历史悠久, 留下了大量的遗址、遗迹, 所以拥有大量的文化遗产资源; 而位于第一、三阶梯之间的第二阶梯, 地形以高原、盆地、山地为主, 地形地貌、气候类型多样, 拥有丰富的自然遗产资源, 但人类活动相对较弱。从社会、经济角度考虑, 第三阶梯是我国经济最发达的区域。我国的四大工业基地— — 辽中南工业基地、京津唐工业基地、沪宁杭工业基地、珠江三角洲工业基地都位于这一区域, 世界遗产的申报需要一定的资金投入, 而世界遗产的保护不仅需要大量的资金, 而且需要民众共同参与, 即民众的整体素质需要达到一定高度。第三阶梯区域的高额经济收入, 恰好满足了世界遗产申报、保护的资金所需, 而随着经济增长不断提升的民众素质, 也为世界遗产的保护提供了社会支持。第二阶梯在近年西部大开发战略的逐步深入推动下, 经济、社会等方面也得到了很大程度提高, 因此未来一段时间内, 在拥有大量自然遗产资源和相当文化遗产资源的第二阶梯, 世界遗产的数量应该会有较大幅度的增加。第一阶梯以青藏高原为主体, 此区域虽有处于世界垄断地位的自然和文化遗产资源, 但由于受到海拔高、气候恶劣等自然因素以及经济、社会发展相对滞后等人文因素的影响, 使得占国土陆地面积近1/3的第一阶梯所拥有的世界遗产数量甚少。

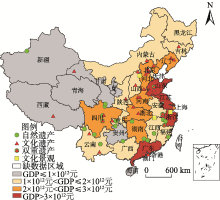

国内生产总值(GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年), 一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值, 常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。GDP不但可反映一个国家的经济表现, 还可以反映一国的国力与财富[16, 17], 甚至GDP与一个国家或地区国民的整体素质也会存在一定关系。本文选取2012年底我国各省、市、区的GDP作为参考依据, 来探讨GDP值的大小与世界遗产分布之间的关系。

对2012年我国各省区市的GDP数据进行分析得知, 地区生产总值已形成≥ 3× 1012、2× 1012~3× 1012、1× 1012~2× 1012、≤ 1× 1012元4个梯队(不含港澳台), 因此本文按照这几个数据节点将我国2012年的GDP进行分级制图(图8)。可以看出, 我国世界遗产的分布与GDP呈明显的正相关, 即世界遗产多分布于GDP相对较高的省市区。按GDP梯队从高到低, 每梯队所拥有的遗产分别为7、15、25、5。可以看出, 我国世界遗产分布最多的区域是GDP介于1× 1012~2× 1012元之间的省、市、区, 即第三梯队, 占遗产总量的55.6%, 这主要是由于GDP介于这个范围内的省区较多, 达13个, 跨越了我国的东中西部, 也拥有较大的国土面积, 占国土总面积的34.9%。GDP第一、二梯队共拥有世界遗产20项(去掉重复的), 占遗产总量的44.4%, 但其所占据的国土面积仅为20.6%。第一、二梯队的省区, 除四川位于西部外, 其他都位于中东部。仅拥有5项世界遗产的第四梯队, 虽然只有7个省区, 却占据了国土总面积的44.1%, 将近一半。这7个省区除海南位于东部外, 其他都位于西部。由此可见, 世界遗产的多寡并不与所拥有的土地面积成正比。从全世界范围来看亦如此, 世界国土面积最大的俄罗斯, 世界遗产总量仅排第九, 而国土面积位于第70位的意大利, 却拥有世界上最多的世界遗产。当然, 拥有的面积越大, 可能遗产资源会越多。不过, 能否列入《世界遗产名录》, 更多的是评价其是否具有杰出的普遍价值, 并满足真实性和完整性条件。尽管世界上目前仍然是发达国家的遗产地数量多, 但作为国家主权范围内的遗产, 其申报仍然以国家统一行动为主。不过, 从前面的分析来看, 我国世界遗产的分布与经济收入确实存在一定关系。正如前面所分析, 世界遗产申报的前期工作准备、后期保护都需要投入大量的资金, 因此, 资金往往会让某些国家在世界遗产的申报及保护上心有余而力不足。另外, 世界遗产的保护, 需要公众的参与, 虽然公民的素质与GDP没有必然的联系, 但很难想象如何去跟处于饥饿状态的民众谈论遗产保护。

本文借助Excel和Google Earth及ArcGIS等专业软件, 详细分析了我国世界遗产的数量特征及空间分布特征, 并对世界遗产的空间分布原因进行了分析, 大致得出了以下结论:

1)自1985年以来, 我国世界遗产的发展经历了三个阶段, 即:起步阶段、跳跃式过渡阶段、平稳发展阶段。

2)我国世界遗产在空间分布上存在较明显的特征, 主要表现在:①世界遗产存在较明显的集中趋势, 包括自然遗产和文化遗产也如此; ②从东中西部来看, 世界遗产主要分布于东中部区域, 并以文化遗产为主, 而自然遗产主要分布于西部; ③从南北地区来看, 北方以文化遗产为主, 而南方以自然遗产为主; ④从三级阶梯来看, 我国世界遗产主要分布在第二、三阶梯上。

3)我国世界遗产在空间分布上呈现出某些特征的主要原因在于:①自然原因, 受特殊地形、地貌、气候等因素的影响, 自然条件好的区域人类活动历史越悠久、程度越剧烈, 会有更多的遗址、遗迹遗留下来, 因此可能会拥有更多的世界遗产; ②社会经济原因, 经济收入越高的地区, 能满足遗产申报及保护的资金所需, 同时民众的素质可能也会越高, 因此世界遗产的数量会比较大; ③人文原因, 由于“ 世界遗产” 标签所带来的巨大经济、社会等效益, 可能会吸引相邻区域的政府部门也加强世界遗产的申报和保护, 因此世界遗产的分布出现集聚趋势也就不足为奇。

针对我国目前世界遗产的基本情况, 本文提出以下对策:

第一、继续加强对世界遗产的申报。世界遗产不仅能带来巨大的经济效益, 同样也能带来巨大的社会效益与环境效益。我国是四大“ 文明古国” 中唯一一个没有出现文化断层的国家, 拥有众多的文化遗产资源。同时, 在我国广袤的国土上, 也不乏令世人惊叹的自然遗产资源。因此, 未来我国的世界遗产数量会继续位居世界前列。但鉴于当前我国世界遗产的基本情况, 可适当加强西部地区和水体世界遗产的申报, 同时也可更多地考虑跨国世界遗产的申报。我国西部地区少数民族众多, 在人类文明发展过程中, 留下了许多璀璨的文明和建筑, 文化遗产资源众多。因此, 西部地区世界文化遗产的申报大有可为。

第二、继续保持经济的平稳、快速发展。世界遗产的申报, 特别是保护, 需要高额的经济投入。国家的经济不发展, 遗产保护的资金来源就会受到影响, 从而会促使某些世界遗产管理者通过对遗产的过度开发来创收, 加速对遗产的人为破坏。

第三、加强对世界遗产的保护。世界遗产会遭到自然因素和人为因素的破坏, 但更主要的是人类缺乏保护意识, 从而有意或无意地破坏遗产。我国拥有世界第二的世界遗产, 但也意味着更重的责任。近年来, 我国至少有6处世界遗产遭到了世界遗产委员会的“ 黄牌” 警告[18], 因此, 必须加强对世界遗产的保护, 守护人类共有的财富。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|